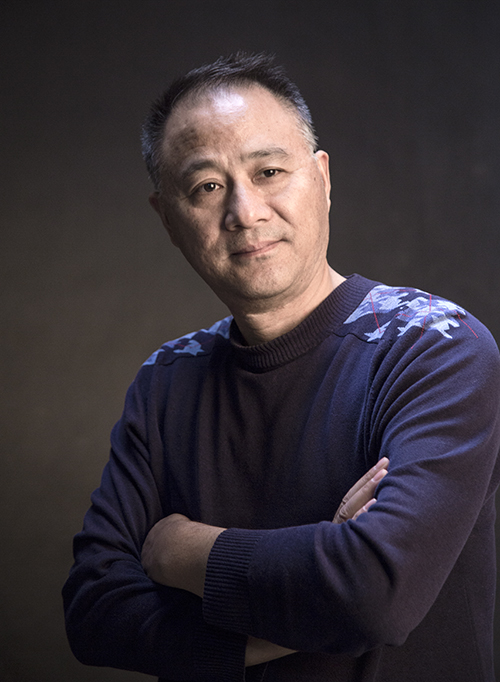

【编辑简介】

宋同文,主任编辑,中国散文学会会员,安徽省作家协会会员、中国煤矿作家协会会员,安徽省散文随笔学会会员,淮北市作协理事。曾在《清明》《安徽文学》《诗歌报月刊》《阳光》《西部散文选刊〔原创版〕》等期刊发表散文、诗歌、小说、报告文学等作品多篇,出版文学作品集《黑火焰·红火焰》《语言的N种表述》《找寻史铁生笔下的地坛》。

编辑按语展示:

1、《镣铐之殇》 作者:章熙建

http://www.yinheyuedu.com/article/detail/39109

【编者按】我们许多人都读过方志敏烈士的文章《可爱的中国》和《清贫》。今天,军旅作家章熙建用散文的笔法和诗性的语言,纪实性地再现了方志敏烈士辉煌而壮烈的一生。方志敏将军在艰苦的岁月里,以顽强意志组建起一支革命队伍,并打出了一片江山。然而,必定是在革命发展的初期,尽管到处有“星星之火”,在力量悬殊无法可比的情形下,许多革命队伍被打散了,打残了。许多革命志士受伤了,牺牲了,有的还叛变了。可是,充满革命理想和坚强意志的方志敏将军,在队伍突围后,发现还有二千红军兄弟没能出来时,依然返身找寻,希望能带领他们冲出敌人的包围圈。岂料,敌人已将方志敏等不足百人幸存者如铁桶般围困在山峦之中。眼见敌人即将用大炮轰炸山峦,那样,躲在山上的弟兄将全部遇难。这时,藏在山洞中的方志敏将军挺身而出,毅然以赴死之躯保护了山上的红军残部。方志敏被捕后,蒋介石千方百计诱降,都被他斩钉截铁拒绝了。在狱中,他坚持斗争,泣血为文,写下了《我从事革命斗争的略述》《可爱的中国》《清贫》《给党中央的信》等近14万字的作品,并通过秘密渠道辗转送到党中央。这些文字极大地鼓舞了中国革命的士气。在方志敏将军被害22年后,他的遗骨终于被发现,并修建了方志敏烈士陵园。毛泽东主席为陵园题写了“方志敏烈士之墓”七个大字,并深情地说:“方志敏同志有勇气、有志气,而且是很有才华的共产党人,他死的伟大,我很怀念他!” 今天的我们,将永远怀念方志敏烈士! 推荐阅读。编辑:宋同文

2、《他为保卫新政权献出宝贵生命——怀念我的祖父马识途》 作者:丹妮视觉

http://www.yinheyuedu.com/article/detail/38126

【编者按】这篇文章详细叙述了马识途烈士革命的一生。应该说,他是参加中国革命的知识分子典型代表。马识途早年毕业于北京师范大学生物系,回到东北任教。后来,在北平以及山东、东北任教期间,受进步思想影响,开始走上革命道路,并加入了中国共产党,成为职业革命家。他先后在东北、北平从事地下革命工作。在他的影响下,家人和大批学生走上了革命道路。日本鬼子投降后,国民党为争夺胜利果实,丧心病狂,到处暗杀革命同志,马识途为保卫红色政权,保护嫩江省政府主席于毅夫同志献出了生命。作者是马识途烈士的孙女,为纪念“一二九”运动,撰写了这篇回忆文章。因父亲是周总理的随行翻译,文章从周总理的一次家宴说起,道出了爷爷是如何参加革命的,又是如何牺牲的过程。这是作者对爷爷的深情纪念。正如作者所言,在岁月的长河中,革命烈士的历史业绩,我们永远不能忘怀。推荐阅读。编辑 宋同文

3、《把您留在生命里—缅怀我的恩师贤兄邵魁老师》 作者:张咏钟

http://www.yinheyuedu.com/article/detail/37800

【编者按】 臧克家说,“有的活着,他已经死了;有的人死了,他还活着……”邵魁老师虽然走了,但他会长时间地活在结识他的人们心中。作者深情地讲述了与邵魁老师亦师亦友的交往过程和情感交融的经历。可以说,这是作者的泣泪之作。邵魁老师是个大写的人,他的横溢才华,他的爽朗大度,他的直率诚挚,他的敬业精神,他对文学的挚爱,他对银河悦读的倾情,都令人感佩,令人动容。不是只有作者本人或他的当地好友对邵魁老师的去世感到无限悲伤,所有的银河人都像李玲大姐说的那样“心痛心碎”。从邵魁老师的最后留言中看出,他走的还是不甘不舍的。深切怀念邵魁老师。推荐阅读。编辑 : 宋同文

4、《红背篓》 作者:章熙建

http://www.yinheyuedu.com/article/detail/39586

【编者按】一只背篓的故事,一段悲壮的历史。1934年春,红军经过四川合江临江镇万记药铺采购药材后,16岁的少年学徒、大师兄钟延祥和4个师弟一起参加了红军,他回家还带上了大弟钟顺祥、幺弟钟恒祥,7个人被编进红军的药材班。长征途中,班长牺牲在草地里,钟延祥被任命为班长。7个人历经艰难困苦,在爬雪山过草地途中,有两人牺牲在暴雪中,一人牺牲在泥沼里,其中就有钟延祥的大弟钟顺祥。还有两个师弟牺牲在炮火里。从闯过草地到翻过雪山,七个战友中仅剩下钟延祥和幺弟钟恒祥。最后,钟延祥见到幺弟时,身材瘦小的他把重伤的红四团团长背下了阵地,并冒着弹雨一口气奔出两里地,来到自己面前。而这时,幺弟钟恒祥因重伤加负重劳累停止了呼吸。就是说,经过长征的艰难跋涉,7兄弟里只剩下了钟延祥。后来,作为军医的钟延祥,也牺牲在了抗日战争中。文章里,以钟延祥与背篓为主线,展示了钟延祥和其他四个师弟、两位弟弟的悲壮故事。也同时看到,中国工农红军在长征中和后来的抗日战争中的顽强精神。为此,毛泽东在红军长征胜利到达陕北后指出:“长征是宣言书,长征是宣传队,长征是播种机。长征是以我们胜利、敌人失败而告终。”这个红背篓的故事,就是一个见证。推荐阅读。编辑 宋同文

5、《一个志愿军女兵与志愿军飞行员的爱情》作者:和风(大院子女)

http://www.yinheyuedu.com/article/detail/37738

【编者按】这是作者通过电话采访撰写的一位女志愿兵和一位志愿军英雄飞行员的初恋故事。 朱锦翔和鹿鸣坤都是军人,也是通过别人介绍相识的。那时的他们,没有花前月下,有的是心心相印。他们相互鼓励,“你望我当英雄,我望你入党当模范”。可是,那时的中国飞行员队伍毕竟年轻,战斗经验不足。因此,许多飞行员在与美军战斗机搏击中牺牲。不幸的是,鹿鸣坤也牺牲了,成为恋人朱锦翔心中永远的痛。好在她年老时,找到了英雄的姐姐,给这位姐姐,也给自己带来极大的安慰。应该说,这是两位抗美援朝志愿兵悲情而温暖的故事。 推荐阅读。编辑 宋同文

6、《一亩三分地的悲欣录》 作者:梅静

http://www.yinheyuedu.com/article/detail/37555

【编者按】一亩三分地的案子,充满正能量。一些事情,看似小事,却关乎民生和政府的公信力。孙桂芹的一亩三分地纠纷并不复杂,只是遇到当地刺头儿大贾拒不执行法院判决,这才有了孙桂芹到检察院申诉的事情。当然,孙桂芹家庭本就贫困,丈夫中风,自己也患上了食道癌,好在经过治疗身体恢复。可是,屋漏偏遇连阴雨。夫妻俩抚养长大并考上大学的孙子突遇车祸,原本都在外地打工的儿媳也和儿子分手了。凄惨悲凉的家庭感动了检察官,他们深入乡村现场办公,解决了土地纠纷问题,还给孙桂芹两万元救济金,并将她家作为长期帮扶对象。文章正是作者的亲历故事,充分展现了政府公信力和社会正能量。为作者点赞。推荐阅读。编辑 宋同文

7、《她用良善“回吻”厄运——闺蜜的故事》作者:那瑞琴

http://www.yinheyuedu.com/article/detail/37411

【编者按】 这是作者根据真实人物撰写的小说,按流行说法叫非虚构。作者通过前言和后语进行开篇和解读,中间内容以第一人称手法、用阅读微信的方式展现主人公的人生故事。这是一个感人至深的故事。梦华和自己是小时候的玩伴,现在叫闺蜜。梦华母亲因病去世后,父亲当兵走了。奶奶为了不给别人再添麻烦,狠心带着孙女梦华回到辽宁老家,投靠在地质队工作小儿子、梦华的叔叔。家庭贫穷,小梦华失学了,成了一个放牛娃。可是,读书的梦想依然在心中燃烧。好在父亲从部队回来了,支持梦华读书,她又高高兴兴地回到了学校,并解除了奶奶在无奈之下许诺的一桩婚事。后来,梦华以执拗和机灵,排除干扰,考上医学院。一次巧遇,她结识一位老中医,并拜为师傅,得到许多祖传治病秘诀,并自己开了诊所。她的幸运,是遇到了一位喜欢的男人并结为夫妻,生了一个可爱的女儿。她的不幸,是在丈夫成了有钱一族后,小秘书上位,她在小秘书哭求下,毅然放手。她是那样善良,在前夫得了癌症即将离世时,小秘书跑了,前夫母亲找到他,她顾念旧情,用自己的所有积蓄结清了医院的欠款,并亲自送了前夫最后一程。她是那样宽容,接纳了前夫和小秘书生的女儿,并抚养成人,和自己女儿一样上了大学。在小秘书因犯事入狱,几年后出狱时,她劝说并带着小女儿前往迎接,说给小秘书一个融入社会的机会。她送走前夫后,走投无路时,又遇到了贵人,为了躲避烦恼,找寻安妥心灵的地方,她依然带着两个女儿走进大山,成为那里的医生,为无数百姓解除病痛。她在县里参加培训时,因救人露出绝技,县医院要留她,但她觉得自己属于大山,百姓联名上访县政府,最后,三方妥协,县医院录为正式职工,每周按规定时间前往坐诊。她就这样两头奔波许多年。退休后,她依然不愿意离开大山,继续全身心地为百姓治病,她觉得自己是在报恩。她的高尚行为,影响了学医的女儿,又成了她的传承者……倾情推荐阅读。编辑:宋同文

8、《淮河滩》 作者:张春生

http://www.yinheyuedu.com/article/detail/36777

【编者按】 这是一幅淮河滩的情感图画。我看到作者小时候与母亲在淮河滩的劳作、休息、吃饭;我看到作者读书时,为追赶小班轮,在淮河滩上的奔跑;我看到作者在部队军训时,在淮河滩上与房东老李的对谈;当然,我也看到了淮河一时的遭难。我看到更多的是作者与母亲的深情和母亲对淮河滩的依恋。母亲因病去世了,葬在她愿望中的淮河滩的一片高岗上,永远与淮河滩融为一体,淮河滩成了母亲滩,正是对淮河是两岸人民的母亲河的最好注释。推荐阅读。编辑:宋同文

9、《强渡大渡河与“土佬”李德才》作者:王燕光(大院子女)

http://www.yinheyuedu.com/article/detail/36149

【编者按】 在红军强渡大渡河的故事里,先有安顺场,后有泸定桥,均是决定红军部队生死存亡的关键战斗。在安顺场17勇士或18勇士强渡大渡河的过程中,作为机枪手的李德才发挥了极为重要的作用。之前,他因一件德式服装的穿着,被黄公略送了个“土佬”的绰号,在部队首长中传扬。可他在作战中的英勇表现,更是得到了毛泽东、朱德等领导的赞扬。本文以李德才的故事贯穿在安顺场强渡大渡河的战斗中,使严酷的战斗场面也变得轻松起来,李德才和红军的故事将被后人永世传扬。推荐阅读。编辑:宋同文

10、《走出大山的人——记杭州市最美退役军人阮根尧》作者:黄爱民

http://www.yinheyuedu.com/article/detail/35886

【编者按】作者用散文的笔调,记述了战友、退役军人阮根尧的奋斗历程,也是一个具有传奇色彩的励志故事。阮根尧退役回到家乡县城后,从事过多种职业、多个岗位,后来从丝绸总厂下岗。下岗时,他没有回家,而是住进一家旅馆,理顺了自己走过的路,想好了下一步的办法,勇敢地进行自主创业,并获得了成功,还解决了一些老员工的就业问题。再后来,他又被请回了丝绸总厂任厂长,通过改革创新,使企业“凤凰涅槃”,发展壮大,展示了一位退役军人的魅力。他为家乡办了许多好事实事,也获得了许多荣誉。文章还介绍了作者和阮根尧的战友情。推荐阅读。编辑:宋同文

1楼 文友:天海蓝蓝 2024-01-08 19:32:15

宋老师由于身体的原因,上岗编辑文章的数量不多,但质量绝对是第一位的,每一篇他经手的文章,都读得透彻,悟得深刻。宋老师还一直帮几位资深作家投稿,对网站的那份责任感令人钦佩,感谢宋老师付出的心血!

回复

2楼 文友:宋同文 2023-04-27 09:12:51

感谢各位老师的鼓励,我将向各位老师好好学习,继续努力,为银河悦读中文网站的发展做出自己的微博贡献!

回复

3楼 文友:徐萍 2023-04-07 22:25:52

【银河沙龙】优秀编辑宋同文老师的按语,用情用心。学习点赞

回复

4楼 文友:笨马九方皋 2023-04-07 19:05:27

认真阅读,用心写出的作品是优秀的文字,是我们学习的榜样。宋老师的编辑语案画龙点睛,内容精彩高度概括,闪星点赞。

回复

5楼 文友:白鸽子 2023-04-07 18:04:35

可以说,这是作者的泣泪之作。邵魁老师是个大写的人,他的横溢才华,他的爽朗大度,他的直率诚挚,他的敬业精神,他对文学的挚爱,他对银河悦读的倾情,都令人感佩,令人动容。

谢谢宋同文老师的辛勤付出,看了您的编者按文字心生敬佩,受益生命的成长和文字的进步。提出这一段书写邵魁先生为人之精神,生命之热爱的文字。以此赞颂生命之美和文学之光。感谢您的付出时间,经历,热情和心血。祝贺您获得荣誉。道一声“银河的编辑老师,大家辛苦了,作者感谢您。”

回复

6楼 文友:骄子之女 2023-04-07 17:46:44

【银河沙龙】优秀编辑宋同文按语,展示刊登的优秀编辑宋同文的精彩评论,祝贺宋老师文笔高超荣登银河悦读中文超强平台点赞

回复

7楼 文友:那瑞琴 2023-04-07 15:45:51

赏读宋同文老师的编者按语是一种精神享受!他的编者按语精准、精练、精华。分析、概括、评点有深度、有内涵,突破口准,有画龙点睛之功效。

他的编者按语有如春风化雨,为作者着想,用心沟通,亲切有味。他善于在作者的文章中,精雕细琢,将作者文章的闪光点,乃至深藏在文章中的“宝藏"挖掘出来,可谓是一位淘金者。

赏读他的编者按语,確实是一种精神享受:

读如饮水,解渴!

思如品酒,有味!

回复

8楼 文友:学文 2023-04-07 15:08:52

宋老师的编辑语案精彩深刻,画龙点睛,短小精悍内容精彩高度概括为老师案语点赞。

回复

9楼 文友:房桂梅 2023-04-07 13:57:47

《银河沙龙》刊登的优秀编辑宋同文的精彩评论,宋老师编辑的评论精准,思想内容深刻,是我们学习的范文,给宋老师的编评点赞

回复

10楼 文友:张红 2023-04-07 13:53:49

巜银河沙龙》刊登的优秀编辑宋同文的精彩评论,阅读了很受教育。宋老师编辑的评论精准,思想内容深刻,是我们学习的范文,给宋老师的编评点赞,给天海蓝蓝老师推荐编排的这期巜银河沙龙》点赞。也给梦秋老师点赞!编排的内容很好。

回复