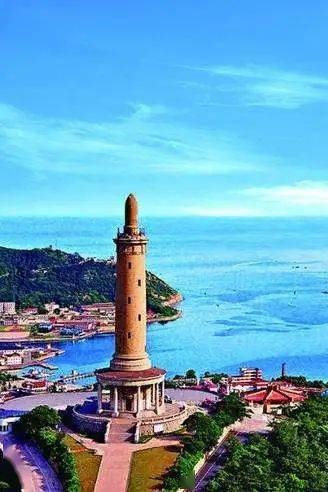

站在宁波穿山半岛总台山极目远眺,岛屿礁石,星罗棋布;点点航帆,百舸争流。在高低掩映、峰峦环抱中,有一条U型的海港镶嵌在苍穹之下,望着它,心中就泛起阵阵涟漪,仿佛听见嘹亮的军号、饭前的歌声;好像看见游弋的快艇、信号台的旗语……它是一个神奇的军港,它是一座历史的丰碑。

1955年旅顺口回到祖国怀抱,快艇编制扩大队伍茁壮成长

1955年,旅顺口先后经历了日本、沙俄、苏联长达60年的殖民统治后终于回到祖国的怀抱。为什么1949年10月1日全国解放了,而旅顺口1955年才回归祖国?

1895年甲午战争以后,日本提出了把辽东半岛割让的要求,清朝政府没有答应,但日本挟甲午海战大胜之威,逼迫清廷割地,清朝无计可施、委曲求全。此时法国、德国和沙俄认为日本欺人太甚,联手要求日本吐出辽东半岛,史称“三国干涉还辽”。日本看到无法同时和这三个国家较劲。因此,只好放弃了辽东半岛,改由清政府支付3000万两白银给日本“赎辽费”。从此,清朝政府开始走上亲俄的道路,1897年12月沙俄占领了辽东半岛,1900年沙俄公然占领了整个东北。日本看到沙俄胃口实在太大,认为自己吃亏了,便找沙俄商量,要求共同瓜分中国东北,结果却换来了沙俄轻蔑的鄙夷。日本决心用行动找沙俄理论,1904年日本与俄国在中国领土上爆发日俄战争,1905年沙俄在战争中失败,匆忙退出东北,而他们在旅顺的所有权益,全部落在了日本人手里。从1897年至1905年旅顺在沙俄手里至少被占领了7年,从1905年开始,日本占领旅顺长达40年之久。

(旅顺口)

1945年第二次世界大战末尾,美国主动联系苏联希望对日宣战,苏联狮子大开口,给英美开出了一长串清单,斯大林表示,只要答应所列出的条件就对日宣战。清单内容之一就是旅顺交给苏联做军港和国际港,英美答应了苏联的要求。1945年8月,苏联政府与国民党政府签订《中苏友好同盟条约》,条约中规定,中苏共管中长铁路,将旅顺口设为中苏共享海军基地,将大连设为自由港,这三项规定有效期均为三十年。这一条约是雅尔塔协定的产物,严重地损害了中国的主权和利益。于是美国在1945年8月6日向日本投下了原子弹,苏联立刻在1945年8月8日对日宣战,8月15日日本投降,等于苏联花了一个星期的时间,就换来了在中国的巨大收益。

1949年10月1日,中华人民共和国成立。12月16日,毛主席率领中国代表团访问苏联,希望废除旧约、签订新的中苏条约,同时参加斯大林七十寿辰庆祝活动。经过努力争取,1950年2月,两国代表最终在莫斯科签订《中苏友好同盟互助条约》及有关协定,成为新中国外交史上取得的重大成果。两国商定1952年将旅顺交还给中国,但是由于朝鲜战争爆发,旅顺交还的时间又推迟了3年。

1955年4月15日,中苏两国海军防务交接签字仪式在旅顺口隆重举行,接管旅顺的海军部队命名为“海军旅顺基地”。自1895年《中日马关条约》割让辽东半岛,至1955年接收旅顺,历经60载,旅顺口终于回到了祖国的怀抱。

(旅顺口老虎尾)

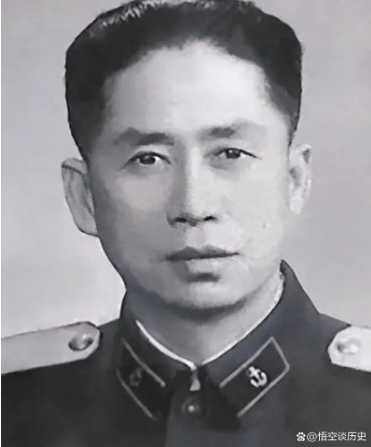

1955年2月初,海军开始接收旅顺港和组建海军旅顺基地工作。新组建的旅顺基地司令员罗华生,政委彭林,副司令员刘昌毅、邵震,副政委宋景华,参谋长谢正浩。1955年5月14日,旅顺基地快艇16支队宣告成立,首任支队长由快艇11大队大队长陈右铭出任。

陈右铭,1922年出生,湖北省武昌县人。1938年参加抗日游击队,1940年参加新四军,1942年加入中国共产党。在抗日战争和解放战争中,多次参加战斗。新中国成立后转入海军,历任中南军区海军西营快艇大队大队长,快艇11大队大队长,快艇16支队支队长,舰艇研究院一所所长,舰艇研究院革命领导小组副组长,六机部核潜艇工程办公室主任,海军装备部副部长等职。陈右铭发表了十多篇学术论文,多次获一等奖。出版100多万字的文集《回顾与思考》《万里烽火·千里波涛》《博海心酬》和三本诗词集。

1955年苏联撤离旅顺时,大部分武器装备因体型庞大难以挪走,有的年久失修利用价值不大,被苏联讨价还价卖给中国,其中就包括鱼雷快艇。当年旅顺基地共接收苏联鱼雷快艇39艘,能用的只有17艘,包括14艘B123型和3艘其他型号。由于海军当时实在缺乏快艇,因此将待报废的快艇进行修复后充实到快艇部队。

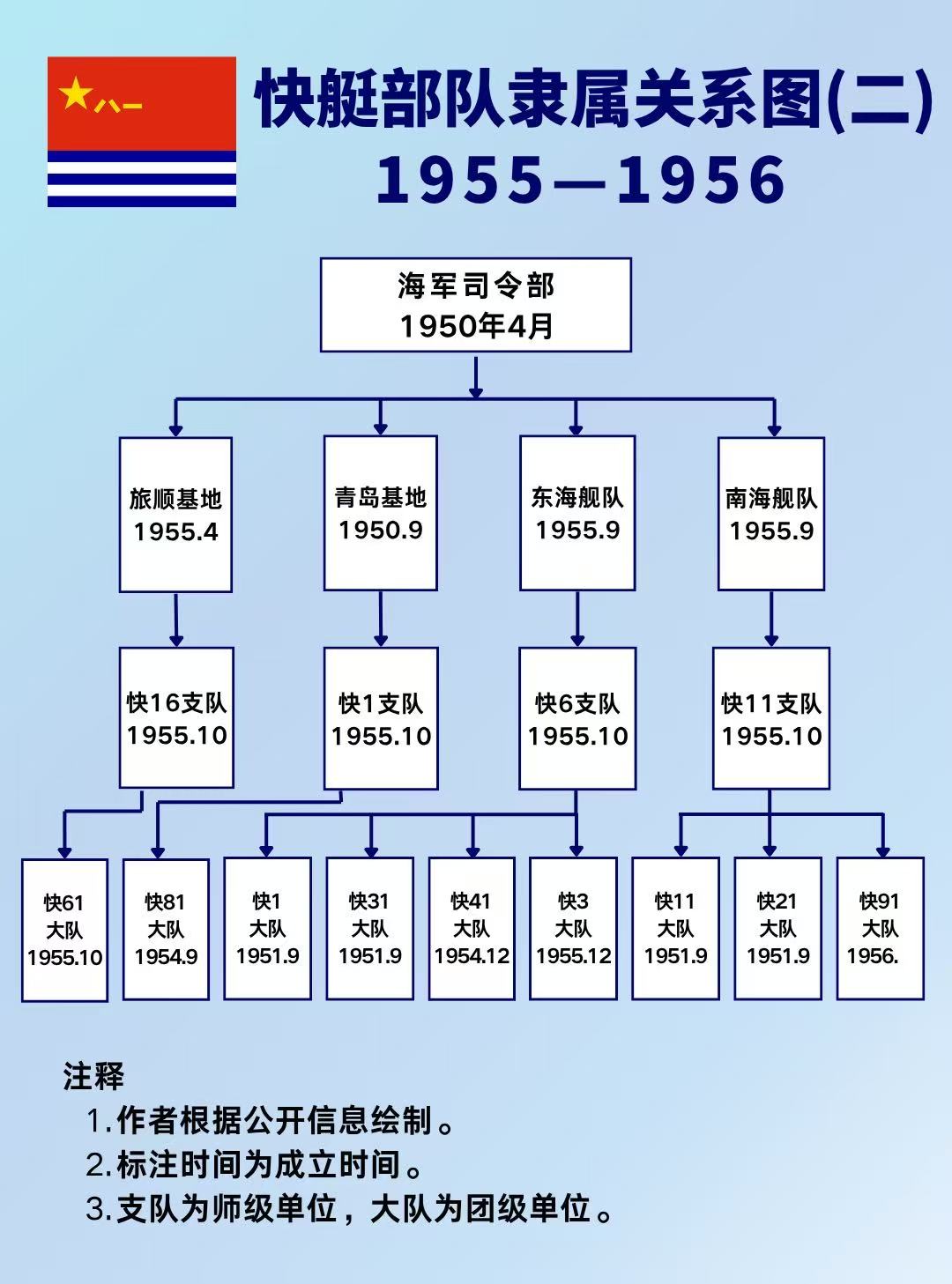

1955年,人民海军快艇部队编制扩大,队伍茁壮成长。旅顺基地的收复,东海舰队和南海舰队的成立,快艇部队由1951年成立之初的4个快艇大队至1956年壮大成为4个快艇支队,下辖9个快艇大队。

1955年5月旅顺基地快艇16支队成立后,下辖快艇61大队。

(陈右铭像)

1955年9月华东军区海军改编为海军东海舰队,组建快艇6支队,原快艇1大队大队长张朝忠出任快艇6支队首任支队长,下辖快艇1大队、快艇31大队、快艇41大队和快艇3大队。

1955年9月海军快艇第1纵队改编为直属青岛海军基地快艇1支队,支队长由原第1纵队纵队长陈绍海担任,下辖快艇81大队。1954年7月原青岛基地第1快艇纵队快艇21大队两个中队驻防南海后,留在青岛的快艇21大队另外两个中队再扩编,番号改成了快艇81大队,原快艇21大队副大队长王苏南任快艇81大队大队长。

1955年9月21日国防部命令,南海舰队新组建快艇11支队,下辖快艇11大队、快艇21大队和1956年成立的快艇91大队,原快艇21大队大队长田松出任首任支队长。

1955年快艇6支队成立后,快艇1大队1中队6艘艇全部建制人员到福建三都岙以换人留艇的方式替换快艇31大队2中队。原因是快艇31大队要接受新来的快艇,同时,替换31大队2中队在闽北战备值班。

1956年5月,快艇1大队1中队奉命从福建返回新建好牛轭港,快艇6支队已经有了31大队、1大队、41大队、3大队,是4个快艇支队中拥有快艇大队最多的支队。

1958年初,为了均衡快艇大队的战斗力,快艇6支队决定将快艇41大队123K型快艇与快艇1大队的123B型快艇各对调一半,即两个大队各有6艘123B和6艘123K 鱼雷艇。其中,受到毛主席检阅的101号和104号两艘123B 型鱼雷艇被调入快艇41大队。

(快艇部队隶属关系图)

(快艇部队隶属关系图)

综合以上信息,从1951年至1956年,驻守牛轭港的快艇6支队所属快艇大队历史沿革如下:

1、快艇1大队 →1951年9月成立,隶属于华东军区海军,驻守吴淞口 →1953年4月快艇21大队3中队6艘鱼雷艇并入快艇1大队 →1953年8月从上海到舟山定海 →1955年隶属于快艇6支队,驻守上海吴淞口 →1956年驻守宁波牛轭港。

2、快艇31大队 →1951年9月成立,隶属于海军直属青岛基地,驻守青岛 →1953年6月快艇21大队2中队6艘快艇及人员调入快艇31大队→1954年3月隶属于海军青岛基地第1快艇纵队→1954年6月快艇31大队从青岛南下舟山定海→1955年隶属于快艇6支队,驻守上海吴淞口 →1956年驻守宁波牛轭港。

3、快艇41大队→1953年5月在安东大东沟,在快艇31大队和快艇21大队基础上,新组建了快艇41大队,王苏南任快艇41大队副大队长,驻大东沟快艇基地(第二种信息:在原快艇31大队两个中队基础上,1954年底充实后成立快艇41大队,隶属于海军青岛基地第1快艇纵队,驻守青岛) →1956年隶属于快艇6支队,驻守牛轭港。

4、快艇3大队→1956年底成立,隶属于快艇6支队,驻守宁波牛轭港。

大规模建设牛轭港快艇基地,发扬光荣传统支援地方建设

牛轭港地处浙江省宁波市穿山半岛海防前哨,在半岛北部海岸线上,大自然鬼斧神工般地凿刻出一条U型的海港。海港东起轮江盐场,西至雁停湾,长约4公里,平均宽度150米;港道有东西两个出口,船只可以顺利进出;海港四周丘陵地势,属于亚热带季风气候,在郁郁葱葱的林木遮掩下,为牛轭港形成了天然屏障。

(牛轭港地形图)

牛轭港面积虽然不大,却融合了山海风光,包含了江南美丽的景色和风情。漫山遍野的映山红,春风吹拂,花瓣摇曳着,把牛轭港点缀一新;山岗坡地翠绿的马尾松,针叶随山风奔涌,飘散出浓郁的松脂清香……夜幕降临,牛轭港里静悄悄,点点渔灯倒映在波光粼粼的水面;鱼儿在水中敲打着船舷;远处的航标灯愉快地闪烁……

牛轭港作为海防重镇,“海军城”是牛轭港的一张闪亮名片,这颗镶嵌在祖国海岸线上的一颗璀璨明珠,见证了人民海军快艇部队发展历程。

1953年第一个“五年计划”,国家开始大规模经济建设,苏联援助我国经济建设的156项工程,其中就有牛轭港建设。据说这是华东军区海军司令员陶勇在筹备组建快艇支队时,亲自带人在浙东众多的海湾里挑选出来的快艇基地,由苏联专家制定建港方案,华东军区海军工程指挥部负责建设。为了保密,简称“201工程”,当地农民工参与了牛轭港100多项工程建设。据时任快艇6支队政治部秘书王全俊回忆:牛轭港自1953年开始建设,数千名干部、战士和民工加班加点,日夜奋战在工地上,到1956年初步竣工,基本可以保障快艇部队的日常生活和战勤保障。

牛轭港快艇基地建设有:开山筑路,架设桥梁,修建码头,油料库、武器弹药库,防化学仓库等;营房建设有:水兵大楼、水兵食堂,水兵大礼堂,运动场馆;生活服务区建设有:军人服务社,食品供应站,理发室,邮电局,储蓄所等;家属居住区建设有:机关干部宿舍,家属宿舍,招待所等;快艇基础设施有:快艇修理所,鱼雷检查所,各种仪表仪器检查所,信号台等。

(牛轭港营房)

此外,在牛轭港礼堂斜对面还有一个三层小楼。居住过此楼的原快艇41大队参谋长杨洪义介绍:这座小楼是给苏联专家盖的,建设牛轭港以前,各个快艇部队都有苏联人当顾问,快艇基地建好之后苏联专家就住进专家楼,中苏关系破裂后,苏联人撤走了专家,这座楼就当作机关干部宿舍,后来又当招待所。

随着快艇部队的扩大、舰艇装备的更新,牛轭港海岸基地建设一直没有停止,后来又陆续建设了船坞、上架滑道等,不断向机械化、电气化和现代化方向发展。鱼雷快艇从一般的定期保养,扩大到小修不出港,使快艇在航率不断提高。

(牛轭港码头)

据原快艇41大队参谋长杨洪义介绍,1969年支队机关调防以后,牛轭港军用码头分别是,1号码头主要停泊辅助船、卸载油料;2号码头主要是41大队停靠导弹艇;3号码头是5大队停靠鱼雷艇;4号码头主要停泊俘吊船,装卸鱼雷、导弹,吊装军用物资;5号码头是快艇31大队停泊鱼雷艇。另外,牛轭港还有几个停泊场,1号和2号码头之间是1号停泊场,4号码头上面是2号停泊场,还有一个3号停泊场,这就是滑道停泊场,不用吊车,用滑道把舰艇拉到岸上来进行维修。牛轭港有两座信号台,外峙岛西北角上的信号台,快艇进港时需要请示信号台进港;南面的信号台,所有快艇出港时需要向信号台请示出港。

(牛轭港信号台)

1956年夏天,快艇6支队司政后机关和快艇1大队、快艇31大队、快艇41大队相继住进牛轭港。牛轭港快艇基地建设的布局,当初的着眼点就是1个快艇大队。说白了,就是专门给原华东军区海军隶属的快艇1大队量身订造的,可是后来要攻打浙南的敌占岛屿,又从青岛调来快艇31大队和快艇41大队,1956年下半年快艇3大队成立。牛轭港一下子拥进了4个快艇大队。不难想象,从一个快艇独立大队的设计,到驻进4个快艇大队,牛轭港拥挤的程度可想而知。此刻,正是牛轭港人满为患的艰难时期。

牛轭港及所属海岛部队,并非像如今部队的独门大院,而是快艇与渔船同游,营房与民居相连,官兵与百姓并肩,稻田和营区互通……军民同频共振,共同绘就出一幅军民融合的画卷。

(牛轭港船舶停靠示意图)

牛轭港快艇部队营区及所属部队,生产队的农田与营区交错在一起。作者曾记得,原驻防浙江象山石浦镇南田岛的快艇204大队营房前面不远处就是一片片种植的水稻;有的民房与营房穿插在一起,军人与村民“出门不见抬头见”。牛轭港周围有十几个村庄,刚刚进入牛轭港的快艇部队,家属宿舍正在建设,现有的宿舍无法安置随军家属,大部分家属只能在附近村民房舍安家,部队要求干部及随军家属严格群众纪律,搞好军民关系。

1958年成立人民公社,牛轭港驻地的白峰乡改成人民公社,自然村改成生产队,支队机关、海岸基地和快艇大队分片包干,与附近生产队挂钩,支援农村生产建设,密切军民关系,部队利用节假日,组织官兵助民劳动。特别是农忙季节,帮助生产队抢收抢种,每人每年需要完成5个至10个劳动日,快艇6支队及所属部队每年要完成1万多个劳动日。

(牛轭港415号浮吊船)

牛轭港附近的村庄在用电和文化生活方面十分匮乏,自从快艇部队驻扎后,村民可以用上部队发的电进行照明和收听广播,可以到部队看电影和文艺演出,与战士们打篮球和乒乓球。村民对驻地官兵十分友好,每当节假日,村嫂们三五成群来到部队营区,为战士缝洗被褥;战士们到村庄为村民理发;地方文工团经常来牛轭港慰问演出。军爱民,民拥军的光荣传统在牛轭港及所属部队得到充分体现。

牛轭港是个美丽的海军之乡,自从快艇部队驻防后,所在区域的乡、镇、市也热闹起来了。节假日,身穿蓝白水兵服装、佩戴飘带帽的水兵走在街道上备受瞩目;照相馆前门庭若市,带有海军舰艇背景的大照片矗立橱窗里,吸引着过路的行人。宁波、定海、白峰、石浦、长涂等乡镇县,成为名副其实的“海军城”。

为支援地方水利建设,解决当地饮水和农田灌溉,从1956年快艇进驻牛轭港至1969年,应地方政府请求,快艇6支队帮助牛轭港附近地区建设了三座水库。1958年建设白峰水库,解决了当地和部队用水;1960年支队抽调快艇31大队130余名官兵,由大队政委徐青带队,奋战40多天,帮助宁波镇海县大碶水库大坝合龙;1962年快艇第6支队抽调300余名官兵,到鄞县支援三溪浦大型水库建设;1963年快艇第6支队会同地方政府,在滩涂筑堤,围垦造田数千亩,快艇6支队分到数百亩农田,组建了“霞浦农场”,种植水稻、棉花和蔬菜。此后,农场移交给4806工厂,并在此扩建分厂。

快艇部队参加金门8.24海战,击沉敌舰台生号重伤中海号

1958年8月23日由福建前线部队发起了对据守金门岛的国民党军进行惩罚性大规模炮击封锁行动,双方以隔海炮击为主要战术行动,海军舰艇和空军也参加了战斗,这是海峡两岸70余年对峙中持续时间最长的一次军事行动。为此,金门炮击成立了“福建前线指挥部”,简称“前指”,叶飞上将任总指挥,负责海、陆、空三军协同作战,海军和空军成立分指挥部,海军分指挥部总指挥为东海舰队副司令兼福建基地司令彭德清少将。

(彭德清海军少将)

彭德清,1910年出生,福建省同安县人,1926年参加农民赤卫队,参与组建新四军,参加抗日战争、解放战争和抗美援朝战争,曾任解放军第27军军长,海军东海舰队副司令员兼福建基地司令员、政委,交通部部长,中国航海学会理事长等职务,1955年被授予少将军衔。荣获二级八一勋章、二级独立自由勋章和一级解放勋章;抗美援朝荣获朝鲜二级国旗勋章两枚,一级自由独立勋章一枚。是中共十二大主席团成员、十三大代表,十四大和十五大特邀代表,中央顾问委员会委员。编有《中国航海史》《中国船谱》《中华海魂》。著有《回忆同安越狱斗争》《关于安南永红军游击队末期情况》等著作。1999年6月10日因病逝世,享年90岁。

金门海战是金门炮击行动的组成部分,其中鱼雷艇有两次较大的海战,也称“金门8.24”海战和“金门9.1”海战。

1958年7月25日,快艇6支队传达东海舰队司令部命令:“快艇1大队立即卸下艇上的鱼雷,并保持9艘鱼雷艇一级战备状态,于7月26日航行至上海吴淞港码头待命,然后装载火车运至厦门执行作战任务。”快艇6支队1大队当即决定,9艘参战快艇由6艘123K型和3艘123B型组成。参加作战任务的快艇1大队领导有:副支队长兼大队长刘建廷,大队政委刘春志,副大队长尹大法,副政委王济亭、郑鸿儒,大队参谋长张逸民。岸上指挥所由“海军前线指挥部”总指挥彭德清少将和快6支队副支队长兼快艇1大队大队长刘建廷等人指挥,海上编队指挥员为大队参谋长张逸民。

(时任快6支队副支队长兼1大队大队长刘建廷)

刘建廷,1927年9月出生,安徽省宿迁罗圩乡人。1941年6月参军,1946年加入党。历任新四军2师14团战士、班长、排长。解放战争时期,任华东野战军第63团排长、连长。新中国成立后,任第25军连长、营长。1952年调入青岛海校学习,1955年后任快艇6支队1大队副大队长兼参谋长,快艇6支队副支队长兼快艇1大队大队长。1960年至1964年间在苏联海军学院学习。1979年任海军烟台基地副司令。因作战勇猛,工作积极,荣立三等功5次,一等功1次;荣获“华东战斗英雄”称号。1951年被选为福建省首届人大代表。离休后积极参加社会活动,担任烟台市花卉根艺协会顾问、常务理事、山东省政协委员。

1958年7月26日13时9艘快艇自宁波牛轭港出发,16时到达上海吴淞港码头停泊待命。27日开始卸载弹药、燃油、鱼雷发射管等,为火车运载做好准备。

7月30日凌晨4点,铁道部专门组织运送快艇南下福建。1958年8月1日快艇1大队9艘鱼雷艇和官兵平安抵达厦门,停靠在厦门虎屿快艇基地。8月22日自虎屿启航,自航进入镇海角以西的定台湾内待命。此时,快艇41大队已在泉州湾待机,南海舰队快艇11支队11大队位于东山岛待机。

(金门8.24海战快艇待机图)

1958年8月23日17时30分,炮兵部队准时对金门发起猛烈的炮击。8月24日,为了迅速扩大战果,岸炮部队继续炮击,停泊在金门料逻湾内的“台生”号、“中海”号登陆舰起锚向西南方向逃窜。

8月24日,快艇1大队晚饭后进入一级战备,大队参谋长张逸民重申鱼雷“三不放”原则,编队指挥艇184艇,编队指挥员张逸民;预备指挥艇180艇,预备指挥员刘春志。

这时指挥所彭德清少将打来电话:“张逸民啊,这次海上攻击敌舰你要向我保证,一定要打沉一条,争取干掉两条。你要记住,我已向周总理打了保票。”张逸民回答:“请首长放心,我会拼命搏杀,保证击沉一艘大型军舰,力争击沉两条。”彭德清满意地说:“有了你的保证我就放心了,我在天界寺指挥所等待你们胜利的消息!”

(台湾“中海”号坦克登陆舰)

1958年8月24日17时48分,快艇1大队9艘鱼雷艇驶离定台湾,其中3艘艇到梧屿待命。19时20分,快艇1大队2中队长程全茂带领180艇、105艇攻击目标,4枚鱼雷命中1枚,击中敌舰尾部。19时25分,184艇发射两枚鱼雷,命中目标。

175艇发射完鱼雷,因施放烟雾掩护其他艇返航,将在附近担任护卫任务的敌军舰吸引过来了,一起朝着175艇猛烈射击,175艇机舱中弹进水。为不让兄弟艇返回救援,以免造成更大的牺牲,艇长徐凤鸣向编队指挥员张逸民报告:“报告参谋长,我艇左主机故障,可以自行返航。”实际上,175艇因机舱进水就在敌舰不远处漂泊并逐渐下沉。

175艇缓缓沉没后,徐凤鸣艇长把国旗揣在怀里,含泪离艇,他想带着这面国旗返回大陆,重新再战。在撤出战斗的过程中,发生了意外,一艘敌舰突然横冲直撞过来,徐凤鸣推开身边的战友,自己却被敌舰螺旋桨击中,血染大海。

(1958年1月175艇艇长徐凤鸣与全艇官兵合影)

作者曾联系徐凤鸣艇长的家乡吉林省敦化县民政局和快艇失事地厦门烈士陵园等,试图寻找徐凤鸣烈士的衣冠冢,为这位英雄的海鹰献上一束美丽的鲜花。多方寻找后没有任何线索。

175快艇遇难后,船员在海上漂流了38个小时之后,8月25日周方顺、季德山、李茂勤、赵庆福、黄忠义5人被渔船救起;大队鱼雷副业务长尤志民下海后他胃病复发,体力不支,为了不拖累其他战友,他解开救生衣沉入海底。至此,175艇5人获救;徐凤鸣和尤志民牺牲;于德和、陈学富、杨荣金3人被俘虏;陈家林、邱玉煌、朱陶然3人失踪,至今下落不明。据《世界鱼雷艇战史》另外一种描述:徐凤鸣、尤志民、邱玉煌、朱陶然4人牺牲,其中邱玉煌误游到金门,又往回游的时候被敌人开枪打死。1958年8月27日,《人民海军》报整版刊登了175艇指战员的英勇事迹,175艇荣立集体一等功。

(《人民海军》报刊登175艇事迹)

此次海战,击沉敌舰“台生”号,重伤“中海”号。据台湾报纸披露:“两舰船共死亡官兵468人。”我军1艘快艇沉没,2人牺牲,3人被俘,3人失踪。取得了炮击封锁金门“8.24”海战的胜利。

对于175艇失踪的3名水兵,海上编队指挥员张逸民一直挂在心里, 他曾经说过:“我把人家的孩子带出来去打仗,人没了,因无法确定死因,不能评为烈士,我心里有愧啊!”

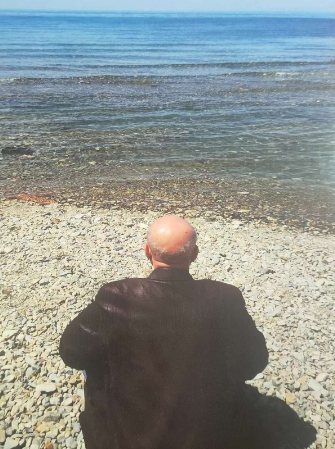

2008年正值金门海战50周年之际,这位年逾八旬的老人,在厦门租了一间房,这是他50年前带兵打仗的地方,这是175号鱼雷快艇失事的地方,这也是他的心离牺牲的战友最近的地方,他要在这里住上一段时间,陪伴曾经与他同甘共苦牺牲和失踪的战友。一天,他来到50年前金门8.24海战出发地,他把带来的罐头、水果、酒水等整齐摆放在海边,把3瓶茅台酒慢慢洒向海里,对着辽阔的大海给牺牲和失踪的战友三叩首。然后,他仰天长啸:“亲爱的战友!亲爱的兄弟!你们在哪里?我张逸民看你们来了!”刚说完,他已是老泪纵横、泣不成声……

沧海作证——他对待牺牲和失踪的战友情深义厚,生死依傍,50年后依然如故,一直延续到他生命的终点。这是令人难以言喻的情感,这是厚德载物的善良和大爱,这仿佛又是一个温馨的童话。

(年逾八旬的张逸民来到厦门海域缅怀海战中失踪的战友)

福建马江昭忠祠碑文中写道:“事不论成败,官不校崇卑,其为国效死者,必使其千秋万岁后,仍立于不朽之地。”

碑文诠释了金门8.24海战牺牲和失踪官兵伟大的壮举和崇高的灵魂。

金门8.24海战台湾“中海”和“台生”号的悲惨下场,打乱了台湾当局对金门的运输补给计划,使两地之间的海上运输陷入瘫痪,这让台湾海军的行动变得更加谨慎起来,想出了一系列反封锁措施,停止派遣船体大、动作慢、易受到攻击的“中”字号坦克登陆舰担任运输任务,改派吨位较小,相对灵活的“美”字号中型登陆舰对金门守军进行补给,并加强了护航兵力,配备较强火力舰艇。这无疑加大了鱼雷艇部队攻击的难度。

战胜狂风巨浪参加金门9.1海战,完成惩罚敌军封锁金门任务

1958年金门第二次海战,也称金门9.1海战或料逻湾海战,发生在社会主义建设新高潮的“大跃进”时期,也是政治情绪达到了一个新的高峰阶段。海战本身既是军事斗争,也是政治斗争,一切服从政治,是各项工作不容置疑的原则,也是当时一句时髦的口号。在这种社会大环境下,无论地方与部队,无一例外地被卷入其中而无法自主,从而不可避免地影响正在进行的金门9.1海战,也构成了今天的人们所看到的传奇往事。

1958年9月1日,台风移动到厦门海域,海上风力7至8级,18点以后增强至9级。面对海上狂风巨浪,台湾海军运输编队推测在这样的恶劣气象条件下,人民海军鱼雷快艇部队是不可能有行动的,于是冒着狂风巨浪向金门岛运输物资。

16点30分,台湾“美坚”号登陆舰在“维源”号炮舰和2艘猎潜艇的护卫下,由澎湖马公港驶往金门。在他们看来,大风大浪虽然艰苦,确保平安才是最重要的。但是他们忽略了一个问题,现在是1958年不是1954年。

1954年快艇部队的训练和作战完全遵行苏联快艇条例,当年快艇31大队在高岛设伏,海面有4级风浪,上级领导严格按照条例规定,坚决不同意出海作战。而在今天,面对海上汹涌的波涛,上级领导仍要求快艇全速出击,至少击沉“美坚”号登陆舰,力争击沉两艘敌舰。当时思考问题的角度已经政治化,只要能达到封锁金门,严惩台湾和美帝的政治目标,其他客观因素忽略不计。

岸上雷达引导快艇实施攻击,快艇1大队鱼雷艇中的4艘K123型2艘B123型参加,海上编队指挥员为快艇1大队参谋长张逸民。护卫艇作为保障兵力,由护卫艇31大队大队长魏垣武指挥。

鱼雷艇编队顶着滔滔白浪,冒着生命危险,朝着目标挺进。由于敌舰炮火阻截,加之海面浪涌太大,快艇编队队形走散,只能各自独立发起攻击。

简单地说,6艘快艇12枚鱼雷,因涌浪颠簸掉入水中5枚,发射7枚鱼雷,无一命中。风浪大,艇体失衡,难以准确测定敌舰向角是主要原因,另外岸上指挥所误将650吨的“维源”号当成了900吨的“美坚”号,使鱼雷定深为3米,鱼雷从吃水浅的“维源”号船底穿堂而过。

180艇因左主机中弹加不上速,撤退时落在编队后方,174艇发射鱼雷后撤出战斗,从180艇左舷高速驶来。就在这一瞬间,只听轰隆一声巨响,174艇艇首撞向180艇左舷,船头扎进了180艇机舱。霎那间,180艇龙骨断裂,随后大量的海水瞬间涌入,加上多处中弹,驶出十几米后沉没。而174艇的前甲板处也刮开了一个3米长的大口子,灯光外露,引来了敌舰密集的炮火,多个舱室进水,几分钟后沉没。

(电影故事片《海鹰》剧照)

随着被碰撞的180艇逐渐下沉,两艇人员全部落水。在茫茫大海上,张逸民鼓励大家:“战友们,我们要紧紧团结在一起,上级一定会派人营救,我们一定能回到祖国的怀抱。”尽管风浪很大,大家互相鼓励着、坚持着,向着茫茫的夜空,向着祖国的大陆奋力游去。

一位战士看见张逸民没有穿救生衣,马上脱下自己的救生衣递给他:“参谋长,我会游泳,给你穿上吧”,其他战士也纷纷脱下自己的救生衣,“参谋长,穿我的,我牺牲了没关系,部队还需要你,快艇需要你!”。霎那间,张逸民的泪水夺眶而出。对于落水的人来说,一件救生衣就是一条生命啊!他谢绝了战友们递过来的救生衣。突然,敌人的炮舰由南向北朝他们驶来了。张逸民高喊:“同志们!解开救生衣,宁死不当俘虏!”面对绝境,大家自觉自愿地解开救生衣,准备沉入海底,为国捐躯,以死尽忠。

黑夜茫茫,敌人的探照灯在海面匆匆扫一扫,没有发现任何情况,炮舰在他们不远处驶过,死神与他们擦肩。

50年前作者在快艇202大队服役期间,当时就听说时任大队长胡庆新参加过海战,为了更详实地撰写本文,在王慧敏战友的帮助下,联系到了胡大队长的女儿胡洁。

据参加金门9.1海战的快艇1大队180号快艇鱼雷兵胡庆新的女儿胡洁告诉作者:“爸爸后来对我说,金门9.1海战出征的时候,海上波涛汹涌、风浪巨大。他从军40年,出海训练无数次,从来没见过鱼雷艇在这么大的风浪里航行和发射鱼雷。174艇和 180艇相撞后,两艘快艇的人员全部落水,在海上漂泊了40多个小时,我爸爸胡庆新与战友们凭借顽强的毅力,终于等到我海军炮艇营救。”

(胡庆新海军少将)

胡庆新,1937年8月出生,山东淄博桓台县人。1955年中学毕业,任农业社会计,乡政府文书。1956年参军,青岛海军第五海校鱼雷专业学习,同年入党。1957年12月毕业分配到快艇6支队41大队三中队180艇任鱼雷兵;1958年春,180快艇编入快艇1大队二中队。1958年参加金门8.24海战和金门9.1海战。1960年2月任快艇1大队鱼雷艇副艇长,1961年2月调入快艇41大队1中队任102艇副艇长、艇长、副中队长,1969年起任快艇41大队参谋长、副大队长,1978年任快艇202大队大队长,1981年起任快艇16支队参谋长、副支队长,1984年任海军舟山基地副参谋长,1987年任快艇16支队支队长,1990年晋升海军舟山基地参谋长,1992年任海军福建基地副司令。被授予海军少将军衔。1996年退休,2004年10月逝世,享年68岁。胡庆新将军热爱书法艺术,曾在部队和地方书画艺术竞赛中获奖,被聘为福州烟山画院名誉副院长。

岸上指挥所得知两艘快艇沉没后,立即命令7艘护卫艇在8架飞机的掩护下,以最快的速度在海上进行搜救,沿海人民政府也动员了400多艘渔船出海协助,终于将25名官兵全部救回。

清晨,军港码头上站满了迎接的战友,东海舰队副司令员彭德清少将亲自到码头迎接。他们双眼紧盯着海面,战友们的心早已经穿过了如纱的晨曦。有人看见了炮艇上的桅杆,高喊着:“回来了!战友们回来了!”张逸民第一个走上码头与彭德清副司令紧紧地拥抱,他泣不成声地说:“首长,我没有完成任务。”“同志们一个不少地平安回到祖国大陆,就是完成了任务,我为你们感到骄傲啊!”

护卫艇在海上打捞得很仔细,除了落水的人员全部救上来,还打捞上来一件衣服。这时,一名战士把一件呢子上衣递给张逸民,上衣口袋里装着一份遗书。落水以后,张逸民将衣服扔进了海里,没想到衣服被救助人员捞起来了,那份遗嘱也保存下来。

海战结束后,历经磨难,死里逃生的张逸民率队返回牛轭港快艇基地,与妻子儿女再度重逢。本来他不想让妻子魏淑霞担惊受怕,想隐瞒快艇遇难艇员落水的事情,把伤痛留给自己。可是彭德清副司令对张逸民说:“一定要把这封遗书送给你的爱人,让她知道一个军人对祖国的高尚情怀。”

“爱妻:我们很快就要开始战斗了,如果我有意外,你会见到这份遗书。我牺牲了以后,你一定会很悲痛,对于我来说,就算是一个有意义的人生归宿。‘青山处处埋忠骨,何必马革裹尸还’。男人精忠报国也就没有辜负爹娘的养育和教诲,对得起列祖列宗了…… ”

这封300多字的遗书,魏淑霞看了很久很久,每一个字像一颗颗燃烧的火苗,都那么热乎乎,她的心都快被融化了,她再也控制不住内心的激动,扑在张逸民的怀里放声大哭。张逸民安慰着妻子,一股暖流涌遍他的全身。

正当鱼雷艇与“维源”号、“柳江”号周旋之际,护卫艇31大队的3艘护卫艇遇到了敌军“沱江”号,将其重创,伤船被拖回了澎湖,三个月后退役解体。

此战后,台湾当局明白了一个道理,无论天气多么恶劣,人民海军快艇都敢出海作战,他们再也不敢用大型军用船只运输物资了,只能采取让运输船停在外海,由小船换乘运输,增大了台湾给予金门岛补给的困难。

(上世纪50年代宣传画)

金门9.1海战尽管受到政治情绪和自然条件的影响,但是在人民海军快艇部队参战官兵的顽强拼搏下,取得了海战成果的最大化。从战略上讲,虽然“美坚”号没有被击沉,但该舰没有卸载任何物资就吓得逃之夭夭,也算是完成了封锁金门的任务。从战术上讲,并非是一次失败的海战,台湾海军损失猎潜艇1艘,死亡11人,负伤25人。人民海军损失鱼雷快艇2艘,11人负伤,无人员死亡。只要人没事就好,正如东海舰队副司令彭德清所言:“同志们一个不少地回到祖国大陆,就是英雄 !”

著名演员来牛轭港拍摄电影,海鹰成为鱼雷快艇的代名词

1958年9月两次金门海战后,八一电影制片厂派出编剧陆柱国等创作人员来到厦门虎屿海军快艇基地,要为金门海战中的英雄水兵创作一部电影,给国庆十周年献礼。

当时快艇6支队副支队长、金门海战岸上指挥员刘建廷和海上指挥员、快艇1大队参谋长张逸民与创作人员进行了深入交谈,根据采编后上级机关确定的意见,故事片的主角以张逸民为原型,并以两次金门海战和击沉“洞庭”号的积谷山海战为主线。张逸民作为创作人员之一参加了《海鹰》剧本的创作,他两次去八一电影制片厂参加剧本的审定和影片的审核工作。《海鹰》放映后,八一电影制片厂给张逸民寄来500元稿酬,张逸民用这笔钱购买了“派克”钢笔,赠给快艇6支队所有参与《海鹰》电影拍摄工作的相关人员。1971年以前放映的电影故事片《海鹰》片头中第二编剧为张逸民,由于受到政治事件的影响,以后放映的故事片《海鹰》删掉了编剧张逸民的名字。

(前排左1演员王晓棠,左2王守坚;后排左1张逸民,左2刘建廷,左3演员王心刚)

据1960年第12期《文艺报》作者舒路所言:“影片《海鹰》迅速地反映了当前斗争的重大事件,而且具有相当的艺术感染力,很重要的原因之一,是由海军某快艇部队参谋长张逸民同志参加了创作,同时在整个创作过程中,作者们又依靠有丰富斗争生活经验的海军水兵们,和他们一次又一次地讨论,水兵们把他们参加讨论的意见和建议,看成向电影剧本“献宝”,而陆柱国等同志,就在接受水兵“献宝”中,向英雄们学习,从他们身上吸取思想力量,从他们身上找出性格的形象。这也是《海鹰》在创作上重要的经验。”

《海鹰》剧本确定后,八一电影制片厂演职人员20多人来到牛轭港体验生活和拍摄影片,其中有著名编剧陆柱国,著名电影导演严寄洲,著名演员王心刚、王晓棠、刘江、邢吉田、张勇手等人。他们来到牛轭港有一个月的时间,与快艇官兵同吃同住,一起出海训练,一起上艇保养。出海训练和拍摄电影时,导演和演员有的呕吐,有的晕船。但是,他们克服重重困难,在牛轭港完成了部分拍摄任务。

据时任快艇6支队政治部秘书王全俊回忆:1958年仲秋之际,八一电影制片厂《海鹰》摄制组演职人员来牛轭港采访并体验生活,按照摄制组的要求,提出到支队驻地附近渔村和渔船上体验生活。我在支队政治部兼管群众工作,立即联系了镇海县郭巨乡政府,让他们帮助落实。一天早晨,我带领《海鹰》摄制组演职人员从牛轭港3号楼出发,沿着仰岛湾水库崎岖的山间小路,翻越一座山,步行十几里路,来到了郭巨镇,这是一个古老的具有南方特色的乡镇,乡政府工作人员热情地接待了我们,把我们带到海边的一艘渔船上。那一天,天气特别的好,风力不大,蓝天白云。演职人员上船后显得特别兴奋,有的演员聚精会神观察“船老大”摇橹的动作,并亲自接过撸摇起来;有的演员拿着本子记录着,绘制出图形,标记符号;演员王晓棠跑进渔船里面的厨房,观察着渔民是怎样在海上生火做饭的。大约航行了一个多小时,中午时分渔船开始返航,这时渔民为我们做好了午饭,每人一碗大米饭一条黄花鱼,大米是当地产的最好的晚稻,黄花鱼是刚刚从海里捕捞的。大家靠在船帮上边吃边聊,“真香!真好吃!在北京也吃不到这么好的饭菜。”船靠岸了,大家依依不舍地和渔民告别,按原路返回牛轭港驻地。

(王全俊政委)

王全俊,1933年7月出生,山东潍坊人,1955年入党,

1950年参军,青岛海校鱼雷专业毕业。后分配到海军青岛基地任文书,快艇31大队成立后任大队保密员。1956年入住牛轭港,任快艇6支队政治部秘书,1958年到快艇1大队锻炼。1962年挂职快艇41大队任中队副指导员,1964年任快艇41大队3中队指导员,1968年起任41大队副政委、政委,1978年任海军快艇16支队政治部主任,1980年任海军舟山基地技术装备部副政委,1985年任海军舟山基地后勤部顾问。1988年55岁时退休,1996年安置在青岛干休所至今。

由于牛轭港的海水拍摄出来后效果不好,摄制组又转移到黄海海域拍摄。为了银幕效果,又在八一电影制片厂院内挖了一个临时游泳池拍摄。

(电影演员王晓棠、王心刚)

电影故事片《海鹰》片段中,张敏指挥的909号鱼雷快艇中弹负伤,敌炮艇渐渐驶近,妄图逼迫他们投降,但张敏却出乎意料地发射出那枚刚刚修好的鱼雷,击中了敌炮艇。

这一情节取材于1955年1月10日积谷山海战,快艇1大队102号艇长张逸民带领快艇单艇独雷在大风浪里200多米击中敌舰“洞庭”号。

电影故事片《海鹰》片段中,快艇受伤要沉没了,中队长张敏指挥水兵降下国旗,充满信心地对落水官兵说:“共产党员!共青团员!同志们!人在就是艇在,我们一定能回到大陆,现在正是考验我们的时候。”他们在海水中漂流,仍然紧紧地集结在一起,编成新的战斗队形向祖国大陆游去。

这一情节取材于金门9.1海战快艇174号撤退时撞伤180号快艇,两艘艇沉没,人员全部落水, 张逸民鼓励大家:“战友们!现在是最危险的时刻,我们要紧紧团结在一起,上级一定会派人营救,我们一定能回到祖国的怀抱。” 这一瞬间,大家落水后的恐慌都消失了。尽管风浪很大,大家互相鼓励着,向着祖国大陆奋力游去。

电影故事片《海鹰》片段中,刘涛被海水泡得胃病复发,中队长张敏用自己的身子去温暖他的身体。为了不愿连累大家,刘涛真诚地要求把他留下,这个时候张敏说:“在艇上我们是一个集体,在水里我们也是一个集体,我们要一起出来,一起回去。”他帮助战友们战胜了各种困难,胜利地返回陆地。

这一情节取材于金门8.24海战。175艇释放完鱼雷,指挥员立即命令所有快艇迅速返航。因施放烟雾掩护其他艇返航的175快艇,一下子把在附近担任护卫任务的敌舰吸引过来了,一起朝着175艇猛烈射击,快艇机舱中弹进水了沉没,人员落水。艇长徐凤鸣把国旗揣在怀里,含泪离艇。大队鱼雷副业务长尤志民下海后胃病复发,游水速度慢,为了不拖累其他战友,让落水战友尽快返回大陆,他自愿解开救生衣沉入了海底。

……

电影故事片《海鹰》的主要故事情节,人物形象和生活细节都不是凭空想象的,而是都有其原型人物,都是几次海战中众多英雄人物的集合写照。但是,影片又不是原封不动、照搬照抄海战中的生活素材,而是经过艺术加工,揭示生活的本质,表达时代的思想,将影片塑造成为具有艺术价值和审美意义的作品。

(电影故事片《海鹰》剧照)

经过《海鹰》摄制组在牛轭港与快艇6支队官兵的密切配合与艰苦工作,在国庆十周年之前,影片终于制作完成。《海鹰》放映后,好评如潮,周恩来总理特意在北京新侨饭店招待影片主创人员,向他们表示热烈祝贺和衷心感谢。

从此,《海鹰》的故事家喻户晓,《海鹰》里的英雄形象鼓舞着一代又一代青少年茁壮成长,激励着一批又一批年轻人穿上戎装报效祖国。“海鹰”成了那个时代的崇尚坐标,成为鱼雷快艇的代名词,也成为人民海军精神的象征。

那个年代出生的孩子,取名叫海鹰、海涛、海燕等比比皆是,这与放映《海鹰》电影有很大关系。巧合的是,参加两次金门海战的胡庆新将军的两个儿子取名都与他参加两次金门海战有关。第一次金门海战发生在1958年8月24日,1959年8月23日他的长子出生,当年《海鹰》电影刚刚上映,胡庆新就给儿子取名叫海鹰。9月1日是第二次金门海战纪念日,海战时波涛汹涌的场面令他刻骨铭心、终生难忘。1962年9月1日正值胡庆新次子出生,为纪念金门9.1海战4周年,他给儿子取名叫海涛。

(未完待续)

【注释】

1.参考张逸民《沧海作证——张逸民回忆录(上)》。

2.参考崔京生《新中国海战档案》,中国青年出版社,2007年7月第1版。

3.参考王全俊《忆军旅生涯》。

4.参考刘致《世界鱼雷艇战史(下)》,山东画报出版社,2014年10月第1版。

5.感谢胡庆新之女胡洁为本文提供素材。

6.感谢杨洪义战友为本文提供素材并悉心指导。

7.图片除有说明以外来自百度网。