《绿梳子》后续

母 亲

金 辉

一

2008年8月8日下午,母亲来电话,讲了好长时间——

母亲说,我真高兴,今天晚上,北京奥运会就要开幕了,想不到我们还能赶上,真是太高兴了。真是没有想到我能够活到现在,没有想到能够亲眼看到北京奥运会的胜利开幕,没有想到现在国家能搞得这么好,老百姓的生活也越来越好。就盼着晚上看电视了,你在北京多好啊,能看到开幕式的焰火吧。北京太美了,越来越漂亮,真是盛世逢盛会啊。你看这次四川大地震,虽然损失那么大,但是,国家救灾的力量也大多了,比当年我们唐山地震好多了,全国人民支援灾区的精神,每天看电视,真的让人感动,我们国家真是有希望啊。

老太太反复说,真是高兴,在我们晚年,还能赶上这样的太平盛世,真是太好了……

听着母亲那边厢幸福的诉说,想到老人漫长的一生,我忽然发现自己作为儿子其实并不了解母亲。

母亲经历的磨难坎坷比我们多得多,母亲付出的和承受的比我们大得多,可我们想东想西,说三道四,从郁闷到愤青,从烦忧到怨妇,不仅身心疲惫,更且伤痕累累。再看母亲,犹如金刚护体,什么东西都没能伤害她,什么境界都不能染污她,越到晚年,心灵越透明,心性越自然,迟暮虚静,耄耋至纯。黄帝内经云:恬澹虚无,真气从之,精神内守,病安从来。古来圣贤者如是之也。

《母亲》,这就是一个好题目,关于人性的题目。

“人完全变成人的时刻是最深奥的谜,它直到今天仍难以探究,无法理解。”德国哲学家卡尔·雅斯贝斯如是说。

之所以成为“无法理解”的“最深奥的谜”,是因为人们不知道人的本质就在人性,而人性之根源则出自母爱。

二

父亲说母亲当年准备报考医学院,可是基础太差了,她没上过高中,念的是助产学校,抗战开始后又是几年的颠沛流离,连初中的课也忘得差不多了。父亲当时还在读大学,给她订了一个辅导计划,说至少需要复习两年。结果母亲复习八个月,就考上了湘雅和中正两所医学院。父亲说母亲既聪明又刻苦,母亲说父亲特别会教会辅导。学校教材和讲课都是英文,老师要求很严,六年读下来,如期毕业的只有三分之一。父亲毕业后就到江西母亲的学校那一带教书,母亲毕业后两人又一起回到父亲的母校唐山交通大学。战乱中学校南迁北徙居无定所,解放后才在唐山安顿下来。这个地方于是成为我的出生地,我的家乡。

年过知命,收到母亲的一封长信:

你们的今天,是妈妈的骄傲。让我内疚的是,妈妈未尽到一点抚育孩子的责任,妈妈对孩子们都欠下一笔今生还不清的债。妈妈也是一个有血有肉的人,内心里很爱家,爱丈夫,爱孩子,这是女人的天性,但那时为了事业,一切全顾不了。记得解放初期,妈在你爸的学校当校医,我热情很高,工作积极,被选为劳动模范,全校的选票都集中到我一人身上,开庆功大会,听到教授们的祝贺,职工们的赞扬,使我感动得热泪盈盈,暗暗下决心,一定努力工作来回报人民。后来我申请调到煤矿医院工作,又被评为省劳动模范。从此,一个又一个光环加在妈妈头上,人大代表,政协委员,中华医学会儿科理事,全国三八红旗手……荣誉越多,压力越大,感到身心都要承受不了。每天除了睡觉几乎全部投入工作,没有星期天和节假日,一年三百六十五天都是工作,很多时候连几个小时的睡眠都保证不了,因为各科室一有急重病人,妈妈都必须到现场和医护人员一起救治。妈妈身体长期透支,患了早期肝硬化,但从没有休过一天病假。每天回到家里都是筋疲力尽,别说照顾孩子,连说句话都觉无力……

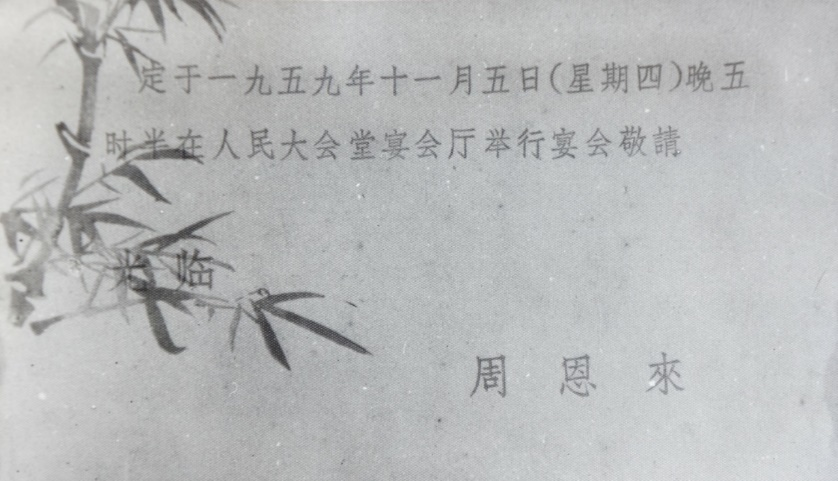

母亲1958年任开滦马家沟矿医院院长,两年时间把一个没有科室的截瘫病院,改造升级为科室齐全人才济济的综合医院。母亲1959年和1960年连续被评为全国劳动模范,出席全国群英会。后来我在家里发现了一张周总理署名的国宴请柬:

定于一九五九年十一月五日(星期四)晚五时半在人民大会堂宴会厅举行宴会 敬请 光 临 周 恩 来

在我的记忆中,母亲中午和晚上很少正点下班,好不容易一起吃顿饭,电话一来母亲马上就往医院赶,半夜也是一样。除了医院有病人,周围社区以及农村,还要经常出诊。母亲骑一辆女式自行车,无论刮风下雨,一二十里土路小道,荒郊野外,黑灯瞎火,总是随叫随走。有一次夜晚骑车摔得很厉害,家人都劝她以后不要晚上出诊,可是一有病人,又什么也不顾了。母亲经常为病人付买药住院的费用,给病人输血也是经常的事,有一次母亲说起,她如果是O型,可能输得就更多了。

那时在医院看到过病人送的一面锦旗,上面写着:医术赛华佗,精神似求恩。报纸上还登过一整版的通讯报道,题目是:《母亲的心》。记得文章的最后说:这是一颗母亲的心,同志的心,金子的心,共产主义的心。

母亲刚退下来那些年,很少去买菜,因为菜场的人都认识她,都是她的病人或家属,不论怎么也不收钱,弄得她都不敢去了。母亲退休后,好多医院和诊所都高薪请她,母亲哪儿也不去,就在家里照顾父亲。当然,家也就成为母亲的义务诊所。我每次回家,总要碰到抱着孩子前来看病的人。看了病之后,人家好了也就没有了消息,可母亲还惦记着,还要再去问。有时我们说起如今的医风和医患关系,母亲就像是听外星人讲故事。

1976年唐山大地震时,我当兵在外,家里父亲母亲一共六口人都被埋在了废墟之下。哥哥一个人先爬了出来,拼命扒人,亏得抢救及时,只有二姐窒息身亡。奶奶当时已经八十岁,救出后在废墟上摔成偏瘫。那时到处一片狼藉,缺水少食,没有医疗条件,就把奶奶和伤员一起转往外地,可从那以后再没有了任何消息。父亲和母亲基本没大伤,都被压在废墟下动不了。母亲对父亲说,这么大的灾难,外面伤员一定很多,医院也不知道怎么样了,可我出不去,没法抢救伤员,这可怎么办啊?母亲急得竟然哭起来。

“文革”一开始,母亲就受到冲击,打成走资派和反动技术权威,贴了好多大字报。被抄家之前,母亲感觉不对,将解放前的照片字画什么的都烧了毁了。家里曾有一台英文打字机,小时候还经常玩,母亲说这个不能留,就把拆的零件装在包里,我们到野外转了一大圈,做贼似的,这里扔一件,那里抛一块。被抄家时,我那时真是,既看着那些人不顺眼,又认为那是革命行动,当他们问还有什么东西时,我竟然鬼迷心窍,把母亲藏的最后一本相册拿了出来。父亲家解放前就开照相馆,所以那个时候的照片有很多。结果最后剩的照片都被造反派抄走了,马上就贴出来打着红叉展览。

那时,父亲执教的唐山交大迁到了四川峨眉山,大姐金慧在1964年就“学习邢燕子”自愿下乡了。有一天,母亲把我们几个,哥哥、二姐、妹妹和我,叫到一起,没有告诉奶奶。妈妈说,你们要照顾好奶奶,自己多听话,现在外面乱,不要到处跑。还一再跟哥哥说,照顾好弟弟妹妹,你是哥哥,十六岁该懂事了,家里还有一点钱,要学会省着花钱……哥哥突然问,妈,你是不是要自杀?我们一听,都吓哭了。这一下,妈妈抱着我们哭成一团。最终,妈妈没有忍心抛下这群孩子。后来母亲说起,她已经准备好了大量安眠药,医生要自杀,别人是救不了的。幸亏哥哥那一句话,母亲的心软了,她决定活下去,忍受一切。大会小会批斗批判,检讨交代违心认罪,当然还有劳动改造,扫地、掏厕所、洗衣服、刷药瓶、捡煤核等等。政治运动使一些人的嘴脸都变了,但毕竟还有良善在,人们始终以李院长相称,母亲总是忙不迭求告,千万别再这么喊了,可人们不管那些。

如今,看着高寿的父母,街坊邻居们说:那是人家李院长老两口一辈子积德行善修来的福份。

1976年初全家合影。前排中间的奶奶陈兰青和前排右一的二姐金雪,在当年的唐山大地震中罹难。

三

母亲到六十多岁才正式退休,几十年积劳成疾,高血压、肝硬化、糖尿病什么的,行医一生,一身是病,而父亲从七○年代初心梗发病,我当兵离家时,母亲就觉得父亲可能再也见不到我了。照顾父亲和调养身体,就成为母亲退休后的主要事情。母亲医术精湛,却不会做家务活,带孩子和家务全靠奶奶和保姆。退休以后,母亲才开始学着做饭烧菜,再就是研究各种保健和食疗方法。在母亲的料理下,父亲的病情不仅没有恶化,还逐渐缓和起来。

十余年前,朋友吉玲医师研制成功治疗高血压的中成药“松龄血脉康”,听说母亲有高血压,父亲又是冠心病,便一直往家里寄药。母亲服了一阵,感觉确实可以,而且没有副作用,同时对父亲的心脏病效果也不错。后来吉玲公开了药的主要成分,出版了《松针革命》,还开了网站。我从山上采了松针带回家,告诉母亲熬松针水就行。母亲一试,比服药效果并不差。后来,母亲把像中药一样熬松针改成直接放在暖水瓶里泡,不仅方便,而且浓度更高。再后来,母亲又把松针晾干打成粉,既吃松粉,又喝松针水,效果比服药还要好。母亲感觉松针除了治高血压高血脂,对她的心脏早搏、糖尿病和肝硬化的疗效也很好。西医认为多种慢性病都是不可逆的,各种药物只能起到抑制症状的作用,所以必须终生服药。但是松针却能使人体转回到可逆即康复的境界,母亲父亲服松针多年,虽然年事日高,病情却呈现逐步减轻。母亲从年轻时起就有中耳炎,一辈子都没治好,到几年前也不治自愈。松针还对食欲、睡眠、通便、利尿,直到增强体力、抗感冒、减淡全身老年斑、恢复皮肤的弹性和光泽等作用都很明显。大姐患慢性胆囊炎,喝松针水一个月,胆囊炎就基本好了。在母亲眼里,松针简直就成了几乎百病皆治的仙药。每次回家,每次打电话,她总要说起松针,并且一再让我和妻子也一定要坚持。正是在母亲的不断督促之下,我才时常向周围的人介绍推荐,结果使很多人受益,还碰上了几个奇效的病例。有几位尿毒症透析的患者,喝下一杯松针水几个小时后就自主排尿。一位战友的母亲,晚期肝硬化腹水已报病危,最后就是靠喝松针水竟然转危为安,过了好几年还是好好的。

母亲更是到处给人介绍松针。有次我回家带了些松针粉,看母亲给她在南方的老同学寄去一大包。我挺不高兴,回来写了一封信,说我上山采松针要花不少时间,只是希望给爸爸妈妈治病。母亲回信说和那位阿姨有特殊的感情,抗战时逃难到重庆,举目无亲,衣食无着,在嘉陵江边,遇见了这位同学的妈妈。母亲说,是她收留了我,于是我和她的女儿一起在重庆挂牌做助产士,才维持了生活,同学的妈妈对我有救命之恩,终身难忘。如今,这位老同学的老伴突然去世,她悲痛欲绝,身体又不好,我给她寄松针,她回电话说,等晾干了磨成粉就服,但南方很潮湿,真难弄干,这样我就给她寄去一包。母亲还特别解释说,这是她第一次给人寄松粉,以后不会寄了。看了信我倒觉得自己实在差劲,都这么大了还是不能理解母亲的心。

四

从人性的角度,母亲这一生就是人性的奇迹,在现代中国社会中,经历了那么多的凄风苦雨,居然几乎感觉不到任何心理阴影。

母亲的一生,正值中国社会生态荒漠化最严重的时期。战乱、动荡、政权更迭、经济起伏等还在其次,最致命的是文化剿灭和精神强制的折腾浩劫,最终使道德人性成为极震区。同胞的人性表现,从冷漠和压抑,到扭曲和异化,再到沉沦和堕落,乃至兽性和魔性,我们已经见得太多太多。残酷斗争打碎魔鬼瓶子释放出了暴力和仇恨,经济大潮淹没良知堤坝泛滥起了利益和欲望,在毒化日甚的精神废墟上,我们不知道还能不能找到回家的路,更不知道可曾还存有重建人性心灵家园的一爿净土。

医乃仁术,医者仁心。当年母亲之选择学医,看来不仅是一种幸运,应该说更是一种宿命。她的善良本性,她的大爱之心,她的慈悲情怀,她的敬业精神,与医生角色的契合几乎是天衣无缝。医学生涯不仅使她的这些人性品质得以淋漓尽致地呈现,同时也使之得到了最安全的呵护。如果换了任何一种职业,在那些极端的社会环境中,我都不知道母亲是否能够承受精神的扭曲与人格的分裂。

医生职业的庇护优势,给了她一片无限奉献爱心的自足天地。工作中她确实是听党的话,全心全意为人民服务,积极响应党和政府的号召,但又没有沾染上任何那个年代的极左之气。尽管也当了好多年的领导,却没有一点官气,更不懂勾心斗角等等的权术计谋。她精通业务,钻研技术,却又没有那种书呆子气。而父亲则明显一介书生,即使两耳不闻窗外事,也仍然免不了政治风暴的反复洗劫蹂躏。我的叔叔五七年被打成右派,到动乱中含冤自杀,父亲因此一直大受株连,并殃及我们。我入伍时费尽周折,政审表上赫然写着:“体检合格,政审不合格,经与接兵部队协商,同意带走。”接兵的王立新科长只看见市武装部终于盖了章,拿过表拉上我就奔部队。到了那儿一看才发现麻烦大了,又从部队折回,经唐山军分区韩敏政委修改后亲自签名盖章,这我才没有被退回原籍。直到十一届三中全会以后,地富反坏右不再是政治的杀手锏,我才开始摆脱那种二等公民的阴影。至于父母那代人的精神烙印,说刻骨铭心决不只是形容词。

话说十几年前,父亲忽然收到一封台湾来信。写信者是母亲当年的同学,同时也是父亲的学生。四五十年音信皆无天各一方,天晓得她是怎么把信寄到了家里。这位年纪与母亲相仿的台湾老太太,在信中对我父亲说了一句话:我爱你爱了五十年!老爸年轻时极帅,从一张仅存的一寸照片上,还能感到英气夺人,母亲说在学校大家都称他金皇帝。这半个世纪之后来自海峡对岸的深情表白,实在令人动容。母亲和我们都说,快给人家回封信吧,如果身体还行,邀请她来大陆一趟多好。可是父亲正色道:不能回信,万一是美蒋特务怎么办?一众愕然。我说,我亲爱的老爸呀,就算是特务,谁还会来发展您老人家这七老八十的老特务啊。这是二十世纪九十年代发生家里的真实一幕。然而笑过之后便是欲哭无泪,恐怖政治的摧残之彻骨,使人不寒而栗。炼狱中的精神苦刑和灵魂煎熬,非亲历者万难体味。

从动乱初期靠边站以后,母亲避政治而远之,当然亦知道那意味着什么。1975年底,我在《解放军报》上发表了一篇文艺短论《“剜烂苹果”及其他》,对盛行的极左文艺政策颇有微词;虽然当时“反击右倾翻案风”已经拉开了架势,但我还是能为在军报上首次登稿而高兴。可寄到家里母亲一看,就开始为我提心吊胆,直到四人帮倒台她才松了一口气。母亲的预感当然很准,文章发表后,总政治部主任张春桥办公室责令“追查作者的背景”,可我只是外地基层的一个小兵,实在没有任何背景,这才不了了之。

五

母亲一生与人为善,澹泊平静,无欲无争,乐观知足。退休后的工资,加上政府特殊津贴和全国劳动模范补贴,到现下每个月才一千元出头,这次四川汶川大地震,她已经捐了几次,后来还要再捐两千元。无论对谁,她都觉得是欠了情,也不能欠谁的一点儿。母亲对一切永远怀着感恩之心,总是记着和念叨别人的好。母亲从来不怀疑人,不是不怀疑,而是根本就不会怀疑,我甚至怀疑在她的精神基因图谱中就不存在怀疑的编码。她看什么都往好里想,在她眼里,所有的人都是善良的。菩萨看众生都是菩萨,此之谓也。

任劳任怨一般都是连着说,但实际上,任劳也许不难,任劳又能任怨,那才相当之不易。母亲干工作任劳任怨,做家务也任劳任怨,年轻时中年时任劳任怨,到了晚年高龄,还是任劳任怨。近年父亲已经基本卧床,离不开母亲照顾。每次回家,看行动逐渐迟缓的母亲,给父亲端水喂饭,擦脸洗脚,老伴老伴,挽手走过六十多年,年龄相加超过一百八十岁的两位老人,相依为命,相濡以沫,每一组慢镜头都使人心生感动。可毕竟,母亲也是鲐背之龄,家里的事还要这么忙里忙外,心里实在不好受。母亲说,我这一辈子,对不起你奶奶,也对不起你们几个孩子,唯一对得起的,就是你爸。

那年,几件事情的接连刺激,父亲突然精神失控,连续几天几夜不能睡觉,不停地说啊说,翻来覆去地讲那些陈年旧事,再加上神啊鬼啊什么的,嗓子都哑了还是说个不停。母亲被闹得熬不住也绝望了,心想八十多岁的老头子、心梗三十年的老病号,折腾得这么凶,这回肯定是过不去了。我接到电话赶回家,一看是精神迷乱,需调心治神,待移境定界。看清楚了,我就慢慢地跟父亲谈,先稳住心,使之松弛,抓住缝隙顺着他讲的话头把他的神往回带,从恍惚错乱状态一点一点地引之回神、静心和清定,逐步地复归正常境界。然后,再讲些心理和精神境界的关系和道理,使他对幻念与现实的意识的分别越来越清楚,越来越稳定,老父亲终于过了那一关。

父亲是长期用脑过度,五十多岁病休在家后,便潜心于数学王国,一天到晚都在思考和计算,没时没晌没周末,唯一的爱好就是看球赛。每到实况转播,母亲都要准备好速效救心丸,父亲盯着屏幕,母亲则盯着老头子怕他太激动。数学研究是高强度的思维活动,攻克世界数学难题更是熬神耗心力。父亲沉浸其中自得其乐,从等幂和问题到自然数幻方,后来又搞起了素数幻方。那年听说北京一大学研发出八位数素数表,就让我去淘换,可那是人家课题组利用多台大型计算机攻关多年的科研成果,花多少钱也不肯提供。直到听说家父就靠袖珍计算器一个人搞出了百万以内的素数表,他们又惊讶又感动,破例给拷贝了七位数素数表。我把打印好的几千页素数表背回家,父亲高兴极了;母亲则说,有了这个你爸更不会休息了。父亲的记忆力极好,为了能及时阅读国外文献资料,快七十岁又开始自学德语、法语和日语,从背单词到直接读外文专业论文,两年时间搞定三门外语。哥哥说,父亲虽然八十多岁时经过两场大病,但在九十岁的时候,还能和他一起讨论周易和数理模型,老爸经常会给他意想不到的启发。

我看父亲常年钻数学难题用脑强度太大,又缺乏精神调节放松,这样即使年轻人也吃不消,我就把心经打印几份,让他每天念诵几遍般若波罗蜜多心经。年纪大了,安心为上。

六

那天,看父亲终于乱而复治,全家安然。母亲把我叫到一边,很认真地问:是不是真的有鬼神?人死了以后会怎么样?走到人生边上的娘亲给我出了一道考题。这些东西可是难说清楚,连圣人都不语鬼神;可是常言道生死事大,大事因缘不能不参究一二。

我对母亲说,所有的鬼神故事都是人说出来的,所以鬼神首先是人们的一个说法。记着这一点非常重要:关于鬼神的全部传说,没有任何一句话和一件事是鬼或者神亲自告诉我们的。我们可以从梦说起,在梦里我们感觉发生的事情都是真的,只有醒了以后才知道那原来是假的。要知道鬼神是真是假,就应该先明白我是梦是醒。如果知道我自己现在就是醒着的,那你就不应该把那些关于鬼神的说法和念头当真。因为鬼神大致属于与梦类似的精神现象,和平常的现实存在不在同一境界。从来没有人在光天化日之下见过鬼,也没有过几个人同时见鬼的,所以说鬼这个东西实在是不可着相当真的鬼名堂。

人在做梦的时候不能控制自己,而在大病和气神都很弱的时候,也容易那样恍恍惚惚。这个时候,就像梦似的,一个念头冒出来就跟着它走了,可是我们自己同时还是醒着的,这样两个境界混在一起,真真假假,虚虚实实,人就感觉无所适从,找不着北了,这样就导致了精神的迷失和境界的错乱。您看我爸这次闹病的时候就是这样,来一个念头他就以为是真的,就觉得不得了了;可我们在旁边看得很清楚,知道那些就是脑子里的胡思乱想,都是自己精神境界错乱给搅的。这叫当局者迷,旁观者清。黄帝内经讲:心主神明。这话包含着心主脑的意思。人的精神世界奥妙非凡,一般即使脑子的思维念头乱了,其实我的心还没事。所以,这个时候只要能想办法让他自己心里明白,恢复到平常的自主意识,知道脑子里的意识念头跟外界存在不是一回事,这两个境界一分开,很快就能明白过来,自然也就没事了。现在对精神病患者都靠大剂量药物麻痹抑制神经,虽然也能暂时控制缓和某些病症表现,但是对人的大脑和整个神经系统也会造成损害。因为人们还不知道真正的病因,也没搞清楚人的精神世界层级体系,更不明白人的性—心—神—境之完整系统,所以只能采取强行介入控制的没有办法的办法。

简单地说吧,在平常的人,我们只要自己心里平静,什么也不用管它,你就基本没什么事。俗话说得好,不做亏心事,不怕鬼敲门。怕是什么?是心中有鬼。鬼是什么?所谓鬼和神,还有天堂和地狱,都存在于人的心里,是人们心里的东西。所以有一句话叫做:魔自心起,亦自心灭。也就是,坦然无愧,自然无鬼。我又对母亲说,所谓鬼神,其实主要是人脑子里的一个相,就是一种想法和一个念头,所以心里平静和干净最重要。您一辈子治病救人,好善乐施,踏踏实实,干干净净,根本就没有鬼的藏身之地。说句玩笑话,就算碰上所谓的鬼,也会是像《聊斋》里描写的那样既善良又漂亮的鬼,请放心,决不会害人的。所以说,善良的鬼比人还好,邪恶的人比鬼还坏,我们看多了形形色色的人,还用担心七七八八的鬼么?就像心经说的:心无挂碍,无有恐怖,远离颠倒梦想。什么东西只要把它想通想透,自然就明明白白,所有那些神神鬼鬼的马上踪影全无。您一定记着,不论什么时候我自己都心定气闲心安理得,不管什么念头就让它们随便去来。从道理上讲就是:心不着相,诸相非相;心不应境,诸境自灭。

再看生死,道理亦然。常言说人生如梦,不仅是人的一辈子像一场梦那么快,还因为我们身在梦中就不会知道这是梦,唯有到醒了之后才好明白。天下没有不散的筵席,生老病死在所难免。说去说来,是梦是醒,都在于心,皆为我心之知。人为形与神之组合,形有生死,神有聚散。人之生命,不离形神之体用。形之生死,以神证之;神之聚散,以形判之。所证所判,皆系于知。故有知则有生死,无知则无生死。生死死生,皆为知之所执、所执之知。知之明迷,界定生死:知生知死,不在生死;执生执死,即落生死。故非知便非生死,明知便明生死。老子讲:知不知,上;不知知,病。人只见形之生死,而难知神之聚散,亦不明心之迷悟,故既困于生又畏于死。生死落相,乃人见之相,是心之幻相。金刚经说,凡诸有相,皆为虚妄。有相无相,见于一知;有知无知,本于一性。生生永恒,命命相继;后天命运,顺其自然。

七

几十年行色匆匆,一晃我也成了退休金领取者。可在母亲眼里,我永远没有长大,总是问这问那,嘱咐来嘱咐去,总有千般挂念万般不放心。人哪,总要等到自己的孩子也慢慢大了,才会知道父母之恩,才能体会母亲的心。寸草心难报三春晖啊。

母亲出身书香门第,外祖父乃一方名流,精于诗文书道。一位阿姨是母亲少年时代的朋友,曾写过一篇文字,回忆当年外祖父的大书房,古书满壁,典雅绕梁,经常是各路神仙作画题词吟诵品茗不亦乐乎。她们小时候常在里面读经习帖背诗斗联。母亲从医后,完全钻到专业技术里边去了,再加上解放后的政治环境,根本不敢再沾那些所谓的封资修。被抄家前家里有好几个大书柜,满是父亲母亲的中外文专业书籍,我找过多少次也没能翻出一本小说诗歌。我的记忆中只有一次,那是1968年冬天,哥哥金雨下乡之后,接着二姐金雪也要插队去了。走的前一天晚上,母亲在火炉旁,给我们边背边讲长恨歌,上穷碧落下黄泉,可怜天下父母心,百行长诗一气呵成,听得我目瞪口呆。母亲说,这还是小时候背的呢,几十年不念了。

我常想,母亲如果有些琴棋书画的兴趣,晚年生活也许能更丰富一些的。因为母亲实在没有什么爱好,既不打牌,也不串门。做家务和看病之余,看看报纸电视,更多的是一人静静地看书。我看到的是,心如止水,性海无波。那年,我寄回家一本养生的书,母亲打电话说,这书写得很好,一拿起来就看到半夜,讲的很有道理。母亲说,以前对中医了解少,过去一直不明白经络,这回确实应该好好学一下。你爸的玫瑰糠疹,闹了半年多,用什么药都没有效果,结果靠敲打经络,调肺经,很快好多了。中医真好,真了不起,要是没有这些中医的养生保健方法,我和你爸不可能活到现在。见效后母亲学得和做得更起劲了,时不时还让我推荐好书。——您老说话就九十岁了,真是活到老,学到老啊。

母亲的晚年并不寂寞,既平和又充实,既丰富又单纯,心态澹然,心神和然,心地纯然,心性自然。虽然母亲没有直接继承翰墨书道的家传,在在处处却无不体现着和润透了中国文化之真谛——

道曰:上善若水。

子曰:仁者爱人。

为医一生的母亲,以数十年如一日的不言之教,使未曾学医的我渐递领悟中华医道之内涵。

那是从我的人之初便开始的人性发蒙,也是我至今还在修持之中的毕生功课:

何者为医,何者为德;

何为大医,何为大德;

如何医人医己,如何立言立德;

何以医心医世,何以明道厚德。

母亲,是我一生读不完的大书。

母亲,是大爱真心的永恒标高。

母亲,是我亲师一体的人性导师。

母亲生于1920年,生日是农历八月十五。中秋是最美好的节日,那是辛劳一年收获的宁静、祥和、欣慰、怡然。

每年中秋节,全家团圆,都为母亲做寿。

古贤有道——仁者寿。

母亲大人,请受孩儿一拜!

2008年中冬识于北京

(本文原刊《北京文学》2010年第二期,为第五届老舍散文奖入围作品)

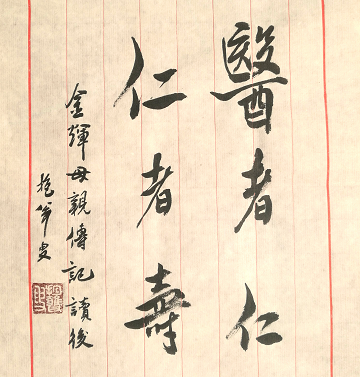

抱瓮叟书:医者仁 仁者寿