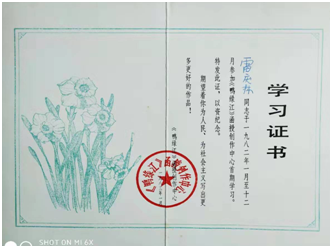

166一张弥足珍贵的学习证书

在我保存的家庭文件里,有一张在我看来十分珍贵的学习证书。这张学习证书是《鸭绿江》杂志社函授创作中心颁发的。内页上印着:“雷庆林同志:于一九八二年一月至十二月参加《鸭绿江》函授创作中心首期学习,特发此状,以资纪念。期望着你为人民、为社会主义写出更多更好的作品。”这张学习证书,我已经保留了整整35年。之所以精心的保留着它,是因为它在我后来从事写作和文学创作,有着里程碑式的历史意义。

参加《鸭绿江》函授创作中心首期班学习时,我正在抚顺市真空设备制造厂工作。1968年的秋季下乡当了两年多的知青后,我加入到了中国人民解放军的序列。5年之后,从绿色的军营复员,被分配到这家国营企业当了一名电工。电工在当年也是一个非常令人羡慕的工种,不仅工作干净、清闲,而且每个月补贴12斤粮票。还有冬、夏的劳动保护。因此,我感到工作的很惬意,很知足。我还经常利用空闲时间,为车间写黑板报。小时候写写画画的爱好和特长,在当知青、当兵时派上了用场。到了企业写黑板报自然是手到擒来,而且图文并茂,常常引来人们的围观。

令我想象不到的是,这些特长引来了令我十分不快的结果。原来,厂宣传科的科长找到我,非要调我到宣传科去。我心里想的是那每个月补贴的12斤粮票,还有冬、夏季发放的劳动保护。可知,在那个生活十分困难的年代,12斤粮票对一个家庭来讲有多么的重要。还有那些诱人的劳动保护,在当时布票十分紧张的岁月,可以节省许多布票呢。再说,劳动保护穿在身上,在当年也算是一种时髦。而且,穿小了弟弟妹妹们可以接着穿。再穿小了,还可以当补丁,可以打袼褙。真正做到物尽其用。你说,我怎么能放弃电工去宣传科呢?但,科长一副非我莫属的架式。无奈之下,我只得屈从。唉,有什么办法呢?

其实,从下乡、当兵,直至进厂后,我一直钟爱着文学。但那时只能称之为爱好。因为,到这时我向来没有发表过作品。究其原因,主要是胆怯。认为自己没有这方面的细胞。也曾经测试着写过一些东西,终因没有勇气投出去,而半途而废。我心里对自己说,你就是一只上不了台面的丑小鸭。

我多么希望得到有这方面造诣的高人指点啊,但每天忙忙碌碌的生活,孩子还小,实在没有精力从事文学创作。这只是客观原因,主观上还是自己欠缺这方面的才能,这才是问题的根本所在。

在企业搞宣传,若想得到领导和同事们的认可,写作的功夫是必要的的前提。因此,那时我把很多的精力用在了写新闻报道上。但新闻报道和文学创作是两个范畴,我清楚的认识到了这一点。除了写新闻报道之外,在机关工作时,我还担负着撰写各种文牍的任务,这也耗费了我大量的时间和精力。但也因此使我的写作水平得到了很大的锻炼与提高。也为我后来创作文学作品打下了良好的文字功底。

此时的我,像一个饥渴的孩子,在寻觅着母亲甜蜜乳汁的滋养,寻找着如何在文学创作上找到突破口。正是在我感到困惑和迷茫的时候,我看到了《鸭绿江》杂志社要举办首届文学创作函授班的消息。我毫不犹豫,毅然决然的报了名。当年,报名参加函授创作学习班的情景,可谓盛况空前。报名人数达到二万八千多人。可见,人们有多么强烈的求知欲望,都渴望着早日迈入文学创作的门槛。在邮寄过来的学员证上,我的编号为100200。那时,每个学员都可以把自己的创作的作品投寄到函授班的教务处。然后,择优发表在《鸭绿江》杂志主办的内部刊物上。每个学员发表的作品后面,都有专门的知名人士和专家、学者写下的点评。肯定作品的长处,指出存在的问题,以及今后努力的方向,看后让人感到受益匪浅。

当时,出版的函授刊物,我至今仍然精心的保存着,每期刊物都会取一个寓意深刻的刊名。如第一期的刊名是《路,应该这样走》,言简意赅,一目了然。开篇是当年中国作家协会辽宁分会副主席,《鸭绿江》函授创作中心理事长于铁同志为首届文学创作班学员写的开学赠言,题目是《红灯和绿灯》。为了引导像我这样初涉文坛的文学爱好者早日踏上征程,这期刊物邀请了马加、韶华、柯岩、雷抒雁、张贤亮、迟松年、徐刚等当时国内著名的作家,撰写了他们文学创作的心得和体会,为初涉文坛的学员们提供了宝贵的经验。在这里不妨把我当年保存的几本刊物的名称登载如下。《路,应该这样走》、《升起吧,新星》、《小荷才露尖尖角》、《春江水暖》、,《希望,在拼搏中实现》、《文学百题》、《不是终点,是起点》等。我们仅从别具一格的刊物的名称,就可以看出主办单位的独具匠心。也蕴含着主办单位对参加函授创作学习班学员们的殷殷期望,这也是互不相见的师生情啊!

在函授创作学习班一年的学习过程中,也曾经想着写点什么。终因才疏学浅而未能如愿,也因此和写点评的老师失之交臂,这让我后悔了许久。心想,这是一次多么难得的机会啊。或许,我这辈子只能有这么一次机会了,我却没有把握住,让我白白的错失了这次宝贵的机会,岂不让人捶胸顿足,心中不免生出许多遗憾。但是,每当我看到邮寄来的刊物,以及刊物上刊登的学员们的作品,以及老师们精彩的点评,都对我起到了很好的启蒙作用。也在日后大大的激发了我的写作热情,坚定了我走文学创作之路的决心和信心。

两万多学员,这是一个多么庞大的文学创作军团啊。在毕业之后的许多年里,这里面许多不忘初心的学员们,在文学创作的道路上,取得了骄人的成绩。有些人,因此走上了各级领导岗位,改变了人生走向。无论在什么岗位,也无论是在干什么,这段宝贵的人生经历,无疑都会令他们终生难忘。

尽管我当年没有什么作品问世,却在学习的过程中,丰富了我的人生阅历;开拓了我在文学创作方面的广阔视野,为今后的文学创作奠定了坚实的基础。事隔三十多年之后,每当回忆起参加《鸭绿江》函授文学创作首期班学习的经历,都令我感动骄傲与自豪。她像灯塔,指引我走上了文学创作之路;她像航标,引领我从一个无知的青年,蜕变为一名党的宣传工作者;她像母亲,用丰富的知识,滋养着我为文学创作呕心沥血而无怨无悔;她像大海,使我尽情的遨游在宽广而辽阔的自由王国。

35年的时间转瞬逝去,我们当年的那些学员,大部分已经走进了夕阳。但对文学的热爱却初衷不改,对文学创作的激情不变,一如既往的在这条崎岖的路上踟躇前行,这就是文学的魅力之所在。在这里,我由衷的向在函授班学习过的广大学员朋友们,致以诚挚的问候;向那些为学员们彻夜不眠,呕心沥血,修改文章,细心点评,指点迷津的老师们道一声:“谢谢你们,你们辛苦了。祝你们健康长寿。”也祝愿所有为文学创作不辞劳苦的人们,在今后的人生岁月里,创作出更多更好的文学作品,在为实现中华民族伟大复兴中国梦的道路上阔步前进。

(这是我保存的的学习证书的原件。)

167迷迷糊糊被罢黜 稀里糊涂被转干

屈指算来,我从1976年复员回到家乡抚顺之后,一直到1985年夏季,在抚顺市真空设备制造厂工作了九年的时间。在真空设备制造厂这九年的时间里,也是历经坎坷。在这个单位。除了当一年多的电工之外。几乎都是在机关搞宣传工作。宣传工作的任务并不是很多,因此有许多的闲暇时间。

每天上班时,我就骑着家里为我买的那台“白山牌”二八型加重自行车。从家门出来后。出栗子沟,经东岗、南阳、交警支队、中央大街、西一路。我不怎么愿意走这条路,因为从南阳到交警支队区间要上两个很多的坡。骑车上坡很累,如果是在冬天,冰雪的路面会很滑,只得推着自行车走上去。

另一条路是出栗子沟,奔东岗。顺着往南台方向的柏油路,奔劳动公园儿的方向。经友谊宾馆奔东一路,由此一直西行。

这两条路的交汇点是南站。然后由西一路奔一道街。三道街、六道街、十道街。十一道街、十三道街。再经化塑厂横亘在华山脚下柏路油中间的铁路专用线的铁轨,向西再骑几分钟就可以到单位了。我曾经计算过,如果稍快一些,骑车从家到单位。也得40多分钟。因此。每天耽误在路上的时间,就将近一个半小时。

因为工作不太忙,空闲时间比较多,于是,在上班的路上经过抚顺剧院、曲艺厅、铁路俱乐部、新抚影剧院(小舞台)、六道街的群众电影院、十一道街的工农电影院时,就下车看一看今天放映什么电影。都是几点开演的。到班上处理完公务,一看时间差不多了,骑车直奔已经瞄好了的电影院看电影去了。看完电影回到单位,正好吃中午饭。那几年利用工作时间,电影真没少看,令我大饱眼福。

也有遇到麻烦的时候,是在一个星期天,《抚顺日报》的一名记者要到我们单位采访,是关于党建方面的。好像是我联系的,因为我搞宣传工作正好对口。厂里的党总支书记李炳义要求我们七八个年轻人星期天到厂里,说有记者要开个座谈会。也不知道开了多长时间,我对这样的座谈会丝毫不感兴趣。不知道是昨晚没睡好觉,还是疲倦了,在开座谈会的时候,打起了盹儿。那时傻乎乎的,也不知道撒个慌什么的。如果奸一点,说头疼或者说哪哪哪的不舒服。回办公室眯一觉儿多好,可当时说啥也没想起来这一招。

第二天一早,李炳义把我找到他的办公室告诉我说:“你明天回电工班吧。”虽然他没多说什么,我却明白了他的意思,我怏怏不乐地答应下来。我的工作则由带队知青的干部吴献华接替。他和我的年龄相仿,那时是厂里的团总支书记。妈的,原先当电工好好儿的,非让我上机关,我还不愿意去呢。这倒好,让人家给撵回了电工班,真磕碜。

回电工班更好,每个月补贴12斤粮票。冬夏的劳保工作服,从头到脚都是全套儿的。自己穿不了,还可以给弟弟妹妹们穿。再不就拿到六道街的劳保商店,还能换几个钱,有什么不好的。电工班实行三班倒,每到我上夜班时,就把我和妻子及女儿的衣物装一个大书包里。到厂子后。晚上的活儿很少。偶尔有一些设备的电气故障,用不了多长时间就修好了。闲下来就开始洗衣服。洗完了就放暖气包上,然后开始睡觉。第二天早起,衣物早已干透。叠好装进大书包。拜拜了,您呐。骑车回家喽。我对这样的日子感到开心,车间的领导也很看重我,心情很是舒畅。

可是这样的日子没过多久,接替我工作的吴献华,被机械局团委调走了。宣传科的科长白金熙又找到我,说让我回机关。我也上来了倔劲儿,说死也不回去。其实,心里也惦记着每个月的12斤粮票儿,还有那些令人垂涎的劳动保护。白金熙其实是个很老实的人,对我也不错,我主要是生李炳义的气。就因为开个座谈会儿打个盹,就把我撵回电工班。那时,我们还很年轻人,而且刚结婚不久,疲劳时不小心打个盹儿,告诉我一声儿就行了,何必大动干戈撵我走人。现在缺人了,找我填坑儿玩我呢?少他妈跟我来这套,我就不去。白金熙没招儿了,就找到我们动力车间的书记张耀荣。他问我愿不愿意回去,我说不愿意。他对他说:“还是回去吧,要不我跟李书记和白金熙没法交代。”他这么一说,我还真有点儿为难了。不答应他吧,他一直对我不错。答应他吧,又违了我的心愿,我没有注意了。我们兄妹几个都这样儿,可能是继承了父母的基因吧,一到关键的时候就没了主意。晚上我到大舅嫂家把这件事儿和她说了。因为当时复员回城后,就是他和李炳义说的让我当电工。她也劝我:“你还是回机关吧。”听了她的一番劝解,我终于捏着鼻子回了机关。这大概是1978年年初时候的事儿。因为1976年复员当电工。没多长时间就进了机关,又过了没多长时间,被撵回了电工班,前前后后大约应该有一年左右的时间。亏得听了大舅嫂的话,后来市人事局下了一个文件,凡是1979年前在机关的以工代干人员,一律转为国家正式干部。我的公资也由二级工的38、60元,一下子变成了国家干部级别的50元整,增加了12元多。这在当年可不是个小数目,令我狂喜了好一阵子。

进厂一段时间后,我把父亲用八八号线做成的能伸缩的衣服架,送给厂医务室的金大夫和护士张新菊。金大夫是机械局医院的驻厂大夫。一个鲜族小老太太,戴着一副眼镜,很合蔼可亲的模样。加上她和大嫂的关系,她们两个对我特别的好。有个什么大事小情的,到医务室可以说是横逛。需要什么药,到那随便拿,她们俩装作没看见似的。

从下乡时起,当地的社员就管我叫老雷。当兵时战友们之间也是这么叫,那时我才20郎当岁,怎么就成老雷了呢?我心里一直纳闷。没想到27岁复员进了工厂,好像一下子活回去了,突然变成小雷子了。

厂职工食堂王玉贤,还有山爱莲,她们两个在食堂负责收饭票儿付饭菜。我对她们俩也格外的关照,不管有什么活儿,随叫随到。好心总有好报,每次买饭菜时可以少给她们饭票,她们还时不时的多找给我一些饭票。哎呀,那时在厂里工作简直是如鱼得水。有些人,有些事儿,始终难以忘怀。

我毫不避讳的把这些事情抖落出来告诉大家,说明我心底无私。不过,有些人或许认为我这个人挺不着调的,如工作时间看电影、用东西拉拢腐蚀大夫,和食堂的人拉帮结伙等等。这怎么能全怪我呢?怪就怪那时候的工作是干好干坏一个样。再说了,那时候也年轻,年轻人有几个不贪玩的。要是你的话,没准还不抵我呢。

在部队时。我们这些城市兵想入党很难,总说我们身上有“骄、娇”二气,总是在考验我们。孰不知我们经历了两年多农村的生活和劳动,什么样的苦没吃过,什么样的罪没遭过,怎么总是没完没了的考验我们呢?直到当兵四年时我才入了党。

到厂里工作后,我所在的宣传科就负责审批党员的工作。全厂的党员干部档案由我保管,我在宣传科期间,单位一次就审批了20多名党员。而且,《入党志愿书》中,上级单位找人谈话,以及入党志愿书最后一栏的批语及盖章,全由我一手经办。看到那些新入党的党员,心里感到他们入党似乎有点儿太容易了些。如果像他们这样的都入党了,我何苦在部队那么孜孜以求呢?按我当年的表现,在厂里我都能入十几个来回了。