我的性格比较内向,上中学的时候平时不太和同学交往。其实,也是有一种自卑的心理。总觉得别人都比自己强,咱就别去巴结人家了,很怕别人瞧不起自己。这种感觉一直延续到下乡时才有所改观。后来,回城后的一个阶段,和张朝杰的接触逐渐的频繁起来。而且,成了很好的朋友。有时见面我就会调侃似地逗他说:“上中学时,我也行啊,怎么不发展我入团呢?”我知道,事情已经过去多年,我是在和他开玩笑,但这是一个令人尴尬的话题。面对我的提问,他只是善意地笑一笑不置可否。或许,那时候我们都过于年轻,过于单纯吧!另外,除了王少华,其他几个都是女生。这是我在刚才打字时才发现的,等再见到他时,我得好好问问他这是什么意思,是不是小小年纪就春心萌动了呢?或者说,是看上哪个女生,借着发展团员的机会,伺机给自己留点儿备份啊!这些话都是玩笑,希望张朝杰同学看了,千万别往心里去。

一说起这件事儿,心里猛地振奋了一下。心想,若是我当团支部书记,就专门发展女同学,万一以后她们当中的哪一个看上我,和我搞个对象啥地,都是没准儿的事儿。张朝杰当年会不会这样想呢?不好说!

曾经有一个阶段,许连文每天早晨5点多,就到我们家敲后窗户,让我赶紧起来。原来,我和许连文、刘龙、王少华、齐凤文之间有一个约定,那就是每天早起练长跑。

开始,我们从平山小学跑到东岗。后来,延长到迎宾路《抚顺日报》社门前。稍事休息后,再按原路跑回来。这种锻炼方式,我们坚持了好长一段时间。现在想来,这种锻炼对于我们的成长和身心健康,都起到了很大的促进作用。

“文革”开始的时候,开展“大鸣、大放、大辩论、大字报”,即当时人们常说的“四大”。我对大鸣、大放、大辩论没什么兴趣,倒是大字报引起了我的好奇心。笔、墨、纸都不用自己买,还可以练字,这么好的机会岂能放过。所以,那时候我写大字报还是挺积极的。不谦虚地说,我的毛笔字写的还可以。这和我当年写大字报不无关系。写大字报,为我提供了一个练习毛笔字的机会和平台。在后来的岁月里,我把这种习惯当成了一种爱好,并一直坚持到现在。所以,有时候我会对别人戏谑地说“老雷这辈子也知足了,一支秃笔干了一辈子。”

当我上二年级的时候,“文革”开始,学校基本处于停课状态。后来,又搞“复课闹革命”,折腾了近两年的时间。因此,我在这所中学学习顶多也就两年的时间。属于“老三届”中初二的学生。

1968年秋季,无论公办还是民办的学生,也无论是中学还是高中的学生一律下乡。后来,知青返城时,已经不分彼此,待遇是一样的。下乡两年多之后,我走进了军营,在部队呆了5年。1976年,我终于回到了阔别多年的家乡。此时,距离我离开我的母校,已经过去了将近8年之久。

我的母校,在我的心里始终占有相当重要的位置,我毕竟在它的怀抱里生活了近两年的时间。那是我人生中最宝贵的青葱岁月。也是我学习到的知识最扎实的两年,为我后来走向社会,走向新生活,奠定了坚实的基础。

除了回城后,到母校补办过一次中学毕业证之外,几乎再没有去过这所学校,更不知道它变成了什么模样。很想再去看一看它现在的尊荣。后来听有的同学说,这所学校已经扒掉了。我不清楚是什么原因。因为没有学苗?还是地皮被征用?反正它已经从人们的视野里彻底消失了。

不管怎么说,我还是十分怀念我就读了近两年的母校,怀念那些和我们朝夕相处,曾经教给我们文化知识的老师,怀念我无忧无虑的中学时代。如果有机会,我还是想到母校当年的那个位置去看一看,探访一下,那里究竟发生了什么样的变化,再去寻觅我梦中的那座心灵的圣殿。

别了,我的母校!

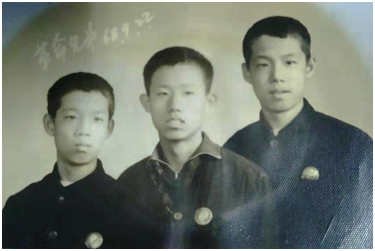

(这是我临下乡前,即1968年9月22日,我和两个孪生弟弟的合影照。左一是大弟雷庆海,右一是小弟雷庆义。拍摄完这张照片后的第5天,也就是1968年9月27日,我走上了上山下乡的道路。)