1954年-1955年

时光荏苒,我一点点长大了,会走、会跑,没有人管得了我了。

小时候没有玩具,据外婆讲,我主要的玩具就是这个小桌子,每天都要玩,桌子可以变换任何角度,还可以平躺、竖立,斜置,总之无穷的变化给我带来了丰富多彩的人生幻想。那时候人是方的,桌子也是方的。

中央长春生物制品研究所家属大院在当时长春的郊区,周边都是野地,地里长满了各种各样的不知名的野花,红的、蓝的、黄的、紫的。这姹紫嫣红的花朵把大地装扮成上帝美丽的天堂,我每天就像一个乐不可支的天使整天在这大自然中游荡。在我的有限的记忆中,那时候的一些生活片段似乎还是时隐时现。我们生活的家属大院的野地是大自然的舞台,这里人烟稀少,感觉似乎只有最原始的生命力在涌动。无论是草地,还是周边寂静的小树林森林,这里都是生物多样性的宝库。野草是野地中最常见的植物之一。它们不需要精心的呵护,却能在各种恶劣的环境中顽强生长。无论是石缝间的一株小草,还是荒野上的一片绿地,野草都以其坚韧的生命力释着生存的意义。在这里,一些动物们自由奔跑,不知名的植物们肆意生长,形成了一幅和谐共生的美丽画面。野地的美在于它的纯粹和自然。没有人工的雕琢,这里的一切都显得那么真实和生动。清晨的露珠在阳光下闪烁,夜晚的星空在寂静中闪耀。

但是好景不长,家庭开始四分五裂了。首先是父亲要调离工作岗位去组建东北卫生防疫总站,母亲在哈医大学习,姐姐被父亲送到大连育才学校住校学习,外婆要被舅舅接走,我只能和外婆一起走了。

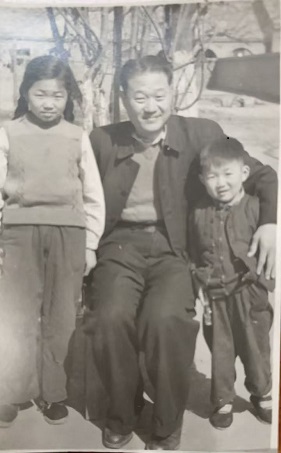

我喜欢中央长春生物制品研究所家属大院的生活,一天到晚无拘无束的生活,儿时的长春生活永别了。邻居家的姑娘为我送行。我不知道她叫什么,外婆叫她张家小妹妹,这应该是我第一个女朋友。儿时的友谊是淳朴的,彼此之间没有什么语言的交流,但是我们能玩到一起,我知道她是我的兵,我到那里总是带着她一起玩。此时一别可能就是永别,只留下这张告别照片。

1956

1956

南京军事学院位于南京的郊区,给我的记忆就是夏天很热。刚从东北过来,觉得整天生活在蒸笼里一样,不舒服。舅舅当时没有结婚,又是军官好像有花不完的钱,每到周末和他心情好的晚上他就领着我去学院后边军官俱乐部消费,他自己喝果子露(一种水果酒)我吃冰激凌或奶油蛋糕。这是有生以来第一次吃到的高级食品,永生难忘。

作为年轻的教官,舅舅每天工作似乎很轻松,每到星期天都带我出去玩,这张照片是和舅舅乘船泛舟玄武湖。舅舅带我玩也有不好意思的时候,有时候遇到同事打招呼时,同事总是问“晏教员,这是你儿子,都长这么大了?”弦外之音是怎么没有见过你爱人呀?舅舅连忙解释,这是我姐姐的孩子,言语间有点不大自然。

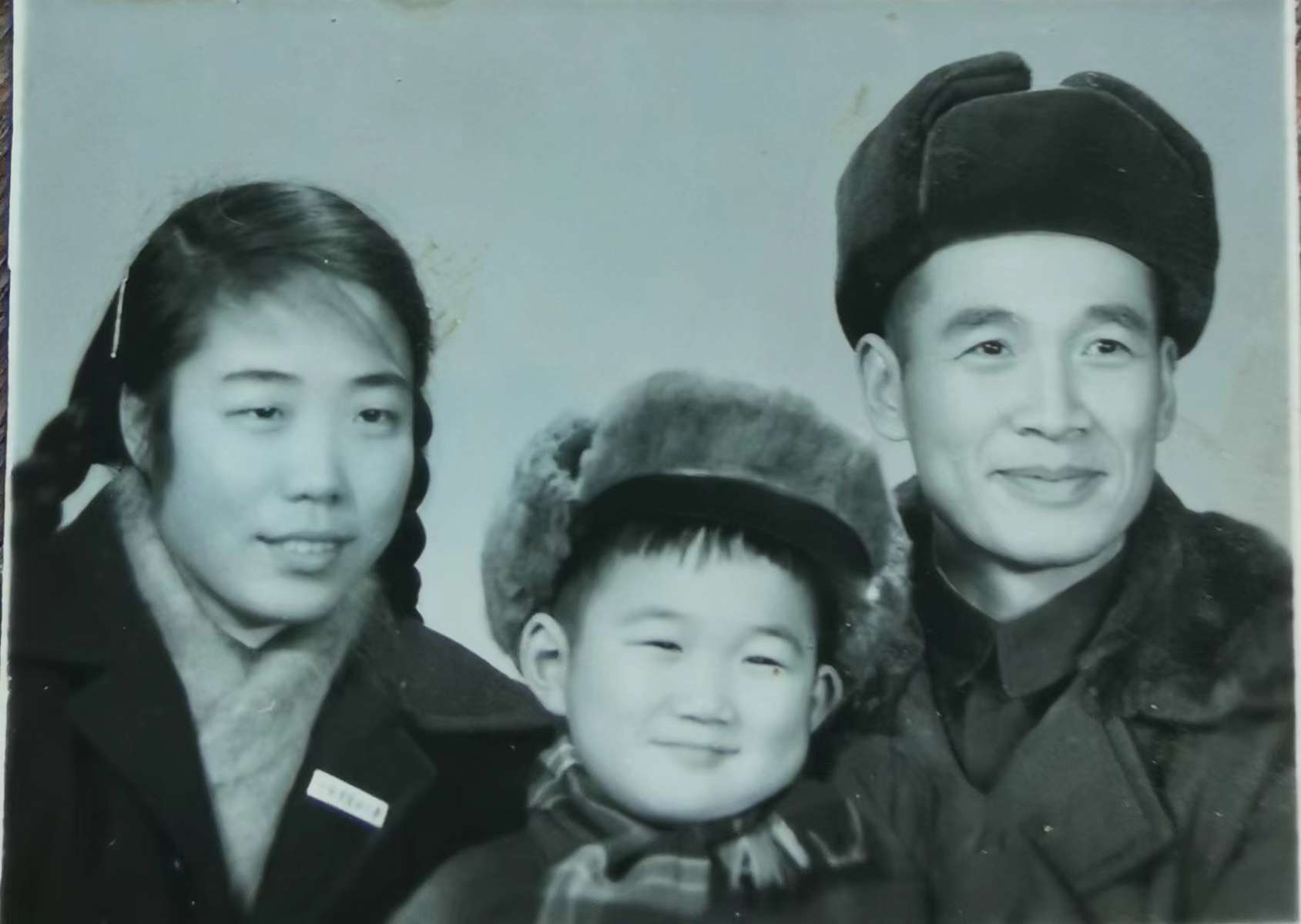

后来舅舅有女朋友了,是妈妈哈医大的同学。舅妈那时还是学生,带着校徽,很腼腆,不好意思和舅舅照相,因此把我也带上了。一段时间以后南京军事学院要搬迁到北京成为高等军事学院,我们也要搬家到北京。

这时,父亲又从东北奉调北京,其主要任务就是要组建国家防疫总站(国家CDC的前身)。后来,鉴于朝鲜战争已经基本结束,来自于美国细菌战防疫压力减小,而且国家又开始进入经济建设发展时期。根据当时中央缩编调整政策,国务院决定撤销国家防疫总站建制,由各省、直辖市、自治区建立卫生防疫站完成辖区内防疫工作,中央负责技术支持和开展相关课题研究。于是父亲留下了组建中央卫生研究院卫生研究所。组建卫生研究所的宗旨就是从防疫角度对对我国劳动卫生、环境卫生、食品卫生、营养卫生等问题开始研究并着手培养我们自己的专家队伍,为地方防疫站提供技术支持。

![]() 姐姐从大连育才学校转到北京上学了,父亲、姐姐在北京安了家,这样我和外婆到北京和父亲、姐姐生活在一起了。我们家安在南城天桥附近,稍微了解北京历史的人都知道,老北京南城是穷人居住的地方。特别是天桥一带三教九流无所不有,老舍的一部“龙须沟”把天桥一带人土风情描写的淋漓尽致。日伪时期,日本人在先农坛“庆成宫”附近修建了一批平房用于医学研究,其中包括动物房、实验室、研究室和他们的研究人员的住房。解放以后,我国开始在此基础上建设我国的医学研究的科研机构,日伪时期遗留下来的建筑就成为我们医学科研人员的住房,我小时候就住在这里。由于房子的外墙都是用红砖砌的,我们俗称“红房子”也就是现在南纬路29号院。

姐姐从大连育才学校转到北京上学了,父亲、姐姐在北京安了家,这样我和外婆到北京和父亲、姐姐生活在一起了。我们家安在南城天桥附近,稍微了解北京历史的人都知道,老北京南城是穷人居住的地方。特别是天桥一带三教九流无所不有,老舍的一部“龙须沟”把天桥一带人土风情描写的淋漓尽致。日伪时期,日本人在先农坛“庆成宫”附近修建了一批平房用于医学研究,其中包括动物房、实验室、研究室和他们的研究人员的住房。解放以后,我国开始在此基础上建设我国的医学研究的科研机构,日伪时期遗留下来的建筑就成为我们医学科研人员的住房,我小时候就住在这里。由于房子的外墙都是用红砖砌的,我们俗称“红房子”也就是现在南纬路29号院。