第九章 手工劳作

9-1 棉花成布太艰难

那时节几乎都是自家种棉花,自家纺纱与织布,自家缝衣服。那才是真正的“一条龙”呢!

且不说下地种植棉花的格外艰辛,,只说从棉花到织成土布,也苦煞了我们的祖辈与父母。其加工过程细分有十多项,粗分也有以下五大步:

第一步弹棉花。最先是手工剥壳除籽,然后请专业的弹匠上门加工蓬松。届时拆下几块门板拼架成弹匠作业的平台,棉花铺其上。匠人背着一个大弯弓,一只手持弹弓在棉花层里作上下与平移两个方向的运动,另一只手频频捶打弹弓线产生震荡,让棉花与之共震而达到蓬松的效果。弹弓发出“朵朵弹、朵朵弹” 的巨响,周边近百米内都能听到,象征着棉花碎身出丝,新布有望的福音。

第二步搓棉条。将弹匠蓬松的棉花铺一层于桌面上,一只手握一根如同筷子一样的细木棒放到棉花上,另一只手拿一个平板的搓拍,推动木棒滚动,将棉花卷到棒子上,然后缓缓抽出小木棒,再将其搓捻成手指粗细的棉花条。

第三步纺棉纱。此时通常由妇女操作,必须使用木制或竹质的纺车,一手摇动纺轮,牵引纱绽旋转。另一手捏住棉花条,双手有机配合,让棉花条吐出细长的棉纱线卷在纱绽上。此一步的手工技术含量最高,操作者手艺愈神奇,纱线愈细愈均匀且不会断纱。

第四步织棉布。家庭妇女有空即会纺棉纱,日积月累到相当的数量后才能考虑织布。这道操作,普通人家无能为力。织布必须依赖有专长技术的机匠,他们不仅身怀编织绝技,而且拥有一般家庭不可能打制的织布机,那是当时民间最顶级的机器。

第四步织棉布。家庭妇女有空即会纺棉纱,日积月累到相当的数量后才能考虑织布。这道操作,普通人家无能为力。织布必须依赖有专长技术的机匠,他们不仅身怀编织绝技,而且拥有一般家庭不可能打制的织布机,那是当时民间最顶级的机器。

某家要织布,与请自带工具上门的木匠、篾匠与砌匠不一样,师傅一人搬不动那套又大又笨的木架构织布机,必然是要由男主人登门机匠家,耗尽全身力气帮忙扛回家。

机子和纱绽安装定位后通常占据大半个房间。师傅坐在架子上,双脚轮换踩踏板,控制待编织的奇偶经线上下轮流升降,一手拉扯支架上悬着的把手,让牵引纬线的梭子左右同步穿越,另一手将两尺多宽的“压纬板”往前推,令纬线紧紧贴着编织口。

机子不断发出“咔哒,咔哒”的巨响,前端缓缓吐出洁白的土布。机匠不间断地连续操作一整天,疲惫不堪是他必须承受的常态。

第五步染布。将买来的颜料粉加水搅匀,倒入淹没土布的大锅内,煮沸半小时以上,且不时翻动布料。也有分文不花的土法,上山采集有颜色的树叶,熬成颜料汁煮布。无论哪一种染法,当然均为单一色,青(黑) 色或蓝色诸多,且日后都会逐渐褪色。

第五步染布。将买来的颜料粉加水搅匀,倒入淹没土布的大锅内,煮沸半小时以上,且不时翻动布料。也有分文不花的土法,上山采集有颜色的树叶,熬成颜料汁煮布。无论哪一种染法,当然均为单一色,青(黑) 色或蓝色诸多,且日后都会逐渐褪色。

如果要编织花布,那就只能在织布前染出不同颜色的纱线,由机匠按设计方案适时更換纱线,那种麻烦导致的编织难度可想而知。

在中华文明史上,土布的生产与使用长达数千年。从新中国的第一个五年计划开始,农村开始大力推广工厂生产的机织布。到六十年代,自织的土布逐渐退出历史舞台。

9-2 大米加工五步曲

小农个体经济的封闭和落后,使得所有的农活与家务活都要依赖手工操作,让广大农民成年累月地浸泡在披星戴月的劳累中,世世代代传下来,永世不得翻身。

生产力之低下,技术之落后,令当今的年轻人不可思议。姑且不说户外田间耕作的艰辛,即使是已经进仓入库的稻谷,欲将其加工成大米,那一整套处理流程的繁杂程度,每个流程的劳动强度,都会令受尽了这种家务活折磨的我不寒而栗。

那时节,像模像样的农家,通常都有一间称作“碓屋”的杂房。屋内最大的设施是粮仓,用于储存一家人全年的稻谷等口粮。此外全是加工粮食的各类工具,没有这一整套工具,就无法将稻谷和小麦加工成大米与面粉。没有碓屋,就等于现代家庭没有厨房。

天气不好不能下地干活时,碓屋就成了全家老少一齐上阵,共担艰辛的粮食加工小作坊。只有那个时节的人们,才会怦然心动地朗诵,“谁知盘中餐,粒粒皆辛苦”。现在就让我们来回味一下各家各户加工大米的劳作步骤吧。

第一步推谷。依靠双臂推动磨盘使稻谷脱壳。千百年来,整块石头凿制的磨盘称“石磨”,专门用于将小麦、玉米及豆类等各种颗粒食物破碎成粉末。用竹木框架与三合土打制的磨盘叫“谷磨”,仅仅用于使稻谷剥壳。谷磨的体积与重量都比石磨大,推起来比石磨更吃力。

这道操作尽管以父亲或母亲为主力,但总要搭上我充当辅力。每次都要持续好几个小时,累得手臂发麻腿发酸,头昏脑胀心发慌。

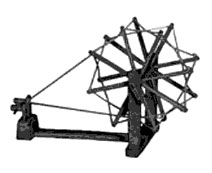

第二步车谷。操作者不间断地摇动摇柄,令风轮扇风不止,使谷壳与米粒及残留谷子各行其道。风车的体积远大於谷磨,操作虽然不用花大力,然而这里也有学问,风轮摇得太快,风力过猛,吹得碎米与谷壳同流合污了,造成不可饶恕的浪费;风轮摇得太慢,风力不足,部分谷壳又混进米粒里来捣乱了。

脱壳的大米即为“糙米”,表面粗糙无光泽,原来它的外表还包着一层薄薄的米皮,再一次剥皮才能得到透亮的“熟米”。

脱壳的大米即为“糙米”,表面粗糙无光泽,原来它的外表还包着一层薄薄的米皮,再一次剥皮才能得到透亮的“熟米”。

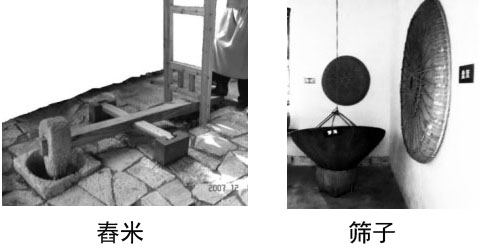

第三步舂米。舂米的设备是“碓”和“臼”,臼是埋在地面上的一个麻石大圆盆。碓是一个基于杠杆原理的大杵头。

一只手扶支架,单脚用力将踏板踩下,如同跷跷板一样,木杠前端的大杵头即被高高抬起。然后麻利松脚,让杵头砸下,从而扰动米谷混杂物互相摩擦而逐渐脱皮。趁着杵头抬起的瞬间,操作者另一只手持着的长柄扒子乘机在臼中火速翻动,力争每颗每粒都被均匀砸击。

舂米者的一只脚一踩一松,一只手一扒一翻,双腿一跛一跳,身子一低一高,重复不断。一点一滴的汗水透湿全身,伴随着大杵头击打发出的“砰砰”巨响,几个小时的舂啊舂,砸啊砸,不到双腿发软米不熟。

每当轮到这一道流水作业,我又会被叫上岗,同父亲或者母亲左右并列一起舂,每次都会累得离开扶架后站不稳。

第四步筛糠。筛糠用“糠筛”, 网孔很细的筛子吊在屋梁下,用双手摇动提框使米糠在筛盘里滚动与旋转,滤出米皮粉末,也就是“糠”,那是牲猪的主食。

筛糠较下一步的筛米容易操作,但环境最差,四周粉尘飞扬,最终必然落个满身花白,鼻子半堵的下场。

第五步筛米。此一步用“米筛”,筛子的网格尺寸远大于糠筛,使劲摇动片刻,大量米粒纷纷落入筛子下方的箩筐里,一部份大米和全部残留的谷子则始终留在筛盘中。如何分离它们,成为整个加工过程的技术难点。

第五步筛米。此一步用“米筛”,筛子的网格尺寸远大于糠筛,使劲摇动片刻,大量米粒纷纷落入筛子下方的箩筐里,一部份大米和全部残留的谷子则始终留在筛盘中。如何分离它们,成为整个加工过程的技术难点。

筛米既要强劲的臂力,更需要技巧,必须由有经验的父亲来完成。他的双手紧握筛子的提框,凭借两臂,通过左右、前后与上下三维方向的规则摇动,使筛盘里的谷米飞速旋转,幸好谷子不如米粒圆滑,旋转的速度不如米粒高,因而会逐渐汇聚于筛子的中央。而且由于谷子的比重较轻,还将逐渐聚积于表层。适时停止筛动,双手捧出筛子中央的残谷。如此反复操作,再摇筛子又剔除,直至只留下白白净净的熟米。

父亲是筛米的高手,双臂与全身各部位配合自如,规则地扭摆,连大腿也在频频抖动。三五两下就能使筛盘中的颗粒呈螺旋状飞速运转,将谷子驱赶到中心。此时此景才会令人完全理解“全身抖得像筛糠”是何等的形象了。

就这样的五步到位,一家人累死累活干上一整天,产出的大米也不过百来斤,似乎是一粒一粒地剥离出来的。

然而无论你怎样卖力,也不管你技术再高明,试图筛选出全部的残留谷物是绝不可能的。那时的大米饭,仍然会有少许顽固不化的残谷,进餐时还得小心谨慎,边吃边剃除,绝不可以囫囵吞枣。给幼儿喂饭时,更要小心翼翼,总是当母亲的先自己嚼烂,再吐出来喂给孩子,免谈健康与卫生,安全第一呢。

后来的碾米机,合上电源开关,一边出糠壳,一边出大米,几分钟相当于过去一家人忙忙碌碌干一天。不过那是人民公社与公共食堂时期才开始出现的新生事物了。

那个时节,为什么赌博打牌绝迹了,究其原因,除人民政府的严厉打击外,也不能排除其他的次要因素:农村的富人全部被打倒,没了恋赌的赌徒与资本;户户有田种,闲人消失,人们整天忙于繁重的农活,哪有玩睹的时间,哪有涉睹的欲望。