周恩来的南开岁月

——纪念周恩来逝世47周年

执笔:一个老兵

在天津南开中学和南开大学,只要提起周恩来的名字,这里的学子们都会抑制不住自己激动的心情,伸出大姆指告诉你说:“周恩来不仅是新中国第一任总理,更是我们杰出的校友和尊敬的学长!周恩来是我们学校的光荣和骄傲!” 这是他们的真心话!天津南开中学和南开大学是周恩来的母校,周恩来的革命生涯就是从这里起步的。

周恩来,字翔宇,号飞飞。祖籍浙江绍兴,1898年3月5出生于江苏淮安。1913年周恩来随伯父到天津,同年8月考入天津南开学校(即天津南开中学)。当时的南开学校,是一所仿照欧美近代教育制度开办的比较有名的私人学校,创办人严范孙,是晚清翰林,一位主张教育救国的开明人士。校长张伯苓,是一位非常爱国的很有名的教育家。在他们的主持下,南开学校不仅严格要求学生具有爱国意识,学好文化科学知识,锻炼好身体,而且提倡并支持学生开展多种多样的课外活动,组织各种社团,进行社会调查,培养学生服务社会的实际工作能力。

南开学校的学习生活,使周恩来从各方面都很快成熟起来。由于伯父收入微薄,经济上有困难,周恩来很少回家,平时利用假日和课余时间,为学校刻蜡版,抄写教学讲义,以补贴膳食费,减轻家庭的经济负担。1914年8月20日,因家境贫寒又品学兼优,经老师推荐,学校决定免除其学费,使周恩来成为当时南开学校少有的免费学生之一。

在南开学校,周恩来学习很刻苦,成绩很好。1914年12月14日,他荣获南开学校“国文传观”比赛第二名;1915年3月,他参加全校数学比赛,成绩优秀,所在丁二班成绩获全校总分第一;1916年5月6日,南开学校组织了一次不分年级的全校国文特试,11个班的代表200多人参加,周恩来的《诚能动物论》,经南开学校创办人严范孙亲自选定为第一名。

在南开教育思想的培育下,周恩来“为了中华之崛起而读书”的爱国思想,有了进一步的提高和发展。在课外,他非常关心时事,经常阅读具有爱国民主思想的报刊、书籍,如《民权报》《民立报》《大公报》和明末清初著名思想家顾炎武、王夫之的著作,以及西方启蒙思想家卢梭的《民约论》、孟德斯鸠的《法意》,赫胥黎的《天演论》等。在南开学校的鼓励和支持下,周恩来和广大学生一起,创办了许多社团和学术研究会。在学校组织的演讲、话剧、编校报等活动中,周恩来表现出了很强的社会活动能力和组织领导能力。他与同学共同创办了“敬业乐群会”,主持出版了会刊《敬业》,并先后担任过演说学会副会长、国文学会干事、新剧团布景部副部长、暑假乐群会总干事等社会职务。 周恩来对公益活动尽心尽力,每次都积极参加。曾有同学问他对公益活动的看法,他说有人把公益活动“视之以为愚”,而“弟当之尚觉倍有乐趣存于中。”《南开学校第十次毕业同学录》中对周恩来的评语是:“君性温和诚实,最富于感情,挚于友谊,凡朋友及公益事,无不尽力。”他的人品与才学深得严范孙和张伯苓的赏识,张伯苓校长曾多次说过:“周恩来是南开最好的学生。”

周恩来于1917年6月从南开学校毕业,同年9月东渡日本求学。他的那首抒发救国抱负的著名诗篇:“大江歌罢掉头东,邃密群科济世穷。面壁十年图破壁,难酬蹈海亦英雄”就是在这个时候写的。1919年4月,周恩来在日本听说南开学校即将创办大学部的消息,随即决定回国在南开继续深造。当时正值五四运动如火如荼之际,周恩来回国后以校友身份天天到南开学校去,积极投身爱国学生运动。6月下旬,他受天津学联的邀请,筹办并主编《天津学生联合会报》。7月21日《天津学生联合会报》正式创刊,在周恩来主持下,《学联报》高举反帝反封建大旗,不断揭露帝国主义和封建统治的黑暗残暴,号召群众奋起斗争,成为天津学联唤起民众、团结学生和各界群众、推动和指导反帝爱国斗争的有力武器。《学联报》作为日报,在天津和全国许多省市发行,最多时日发行达二万份,被上海报刊赞誉为“全国的学生会报冠”。

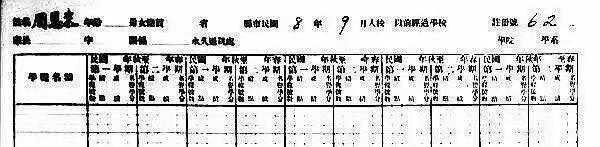

1919年9月25日,南开学校开办大学部,南开大学正式成立并举行开学典礼。周恩来经创办人严范孙和校长张伯苓批准,免试进入文科学习,学籍注册62号。至今,在南开大学档案馆里仍珍藏着当年周恩来的入校登记表和开学典礼纪念合影。新创办的南开大学,继承了南开学校的优良校风,“允公允能、日新月异”,学习气氛浓厚,学生思想活跃。周恩来进入大学后,除努力学习文化知识外,还积极开展各项社会活动,成立了“南开出校学生通讯处”(今南开校友总会前身),自任“办事人”,主动为校友服务。1919年12月10日,他撰写《南开出校学生通讯处细则》,在《校风》第133期发表,宣布南开出校学生通讯处正式成立,并与校友建立通讯联系。寄送学校出版的《校风》报和《思潮》报;帮助出校学生了解校内情况;在《校风》特辟《南开出校学生通讯》专栏,登载各地校友和校友会活动的消息;登载校友来信;回答他们询问的问题等等。1919年12月18日,周恩来又公开在《校风》第134期发表一封《给南开出校同学的信》,号召校友“常常不断”与通讯处通信,提出改进母校工作的建议,“为南开谋精神上的发展,事业上的改造。”

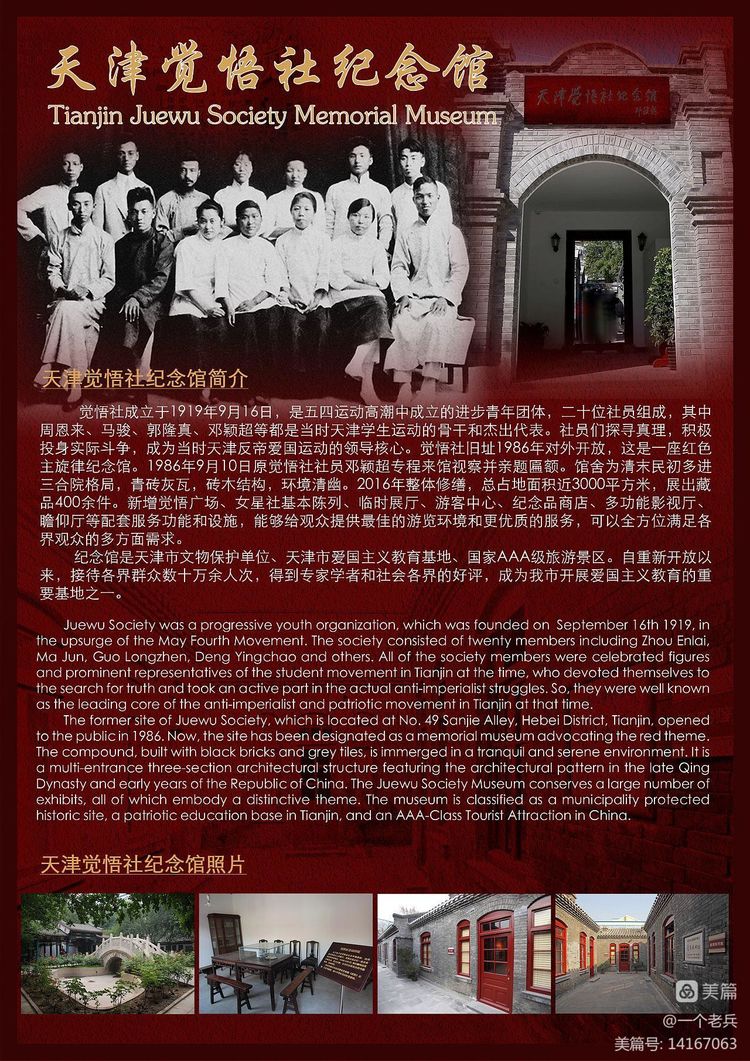

经过“五四”运动以来实际斗争的锻炼,周恩来的思想水平和工作能力都有了进一步提高,成为天津反帝爱国运动的主要领导者之一。1919年9月2日,周恩来等率天津五、六百名学生,到北京总统府门前示威,要求释放马骏等被捕学生代表,取得了胜利。在返津的火车上,他和学生代表郭隆真、湛小岑等人认真总结这次斗争的经验教训,提出在天津学生联合会和女界爱国同志会两团体中挑选一些骨干分子,组成更严密的团体,获得大家赞同。回津后,他们开始筹建觉悟社。

1919年9月16日,由周恩来、邓颖超等人发起,在天津草厂庵学生联合会办公室正式成立觉悟社,成员包括周恩来、邓颖超、郭隆真、刘清扬、谌志笃、马骏、李震灜、关锡斌、张若名等20人,男女各半。经全体社员讨论,通过了由周恩来执笔写成的《觉悟社宣言》,明确提出了反帝反封建的任务,并邀请李大钊等名人来觉悟社讲演指导。11月15日,周恩来又主持特别会议,决定把觉悟社建成“引导社会的先锋”和“作战的大本营”。随后,周恩来主编和出版了刊物《觉悟》。

觉悟社成立后,很快就成为天津反帝爱国学生运动的领导核心。周恩来在南开大学期间,除领导“觉悟社”,继续主编《天津学生联合会报》,担任天津学生报社联合会负责人外,还被当选为天津学生联合会执行科长,积极参与领导天津学生的反帝爱国斗争。

1919年10月1日,天津、上海、山东、河南等七省市学联代表到北京总统府门前举行第二次请愿,周恩来随代表前往并负责宣传和通讯联络工作。请愿代表于当晚全部被捕,周恩来闻讯立即开展营救活动,他与全国学联和各省市学联负责人商定,在“双十节”举行大规模集会和示威。

10月10日,天津各界四五万人在南开大操场举行大会,周恩来参与并主持,是大会主席团成员之一。大会发表宣言,痛斥北洋政府出卖山东主权,镇压爱国群众的暴行!广大青年学生冲破警察的包围,举行了声势浩大的环城示威游行,到警察厅门前,周恩来等被推举为代表,找厅长杨以德质问。此后,他还起草了《天津中等以上男女学校学生短期停课宣言书》,揭露杨以德主使军警镇压群众的暴行,号召人民团结起来,群策群力,坚决抗争!

11月6日,日本暴徒在福州打伤多名抵制日货的中国学生,打死一名警察,激起福建和全国各地学生纷纷罢课、集会、示威抗议,形成抵制日货运动的高潮。12月20日,为抗议日本在福州制造惨案,声援福建人民的斗争,在周恩来等人的组织领导下,天津各界群众10万人举行声讨日本帝国主义暴行的大会,当场焚烧一批日货,会后举行声势浩大的示威游行。

1920年1月24日,天津当局逮捕了检查日货的学生和各界联合会代表10余人,同时查封了学生联合会和各界联合会。l月26日~28日,周恩来主持召开觉悟社秘密会议,研究对策,决定举行更大规模游行示威。29日,天津学生5000余人在周恩来的领导下到省公署请愿,要求释放被捕代表,为学生联合会和各界联合会启封。请愿学生再次遭到军警镇压,有50余人受伤。周恩来、郭隆真、张若名等代表均被逮捕。2月1日,各校学生开始罢课。2日,全国各界联合会纷纷通电,要求释放被捕学生。南开大学张伯苓校长亲自到警察厅探望和慰问被捕学生。后经多方营救和周恩来等人的坚决斗争,反动当局被迫于7月17日释放了周恩来等人。天津各界立即举行盛大的欢迎会,庆祝斗争的胜利。

周恩来出狱后,于8月初,他主持觉悟社年会,总结“五四”运动以来天津的学运经验教训,认为必须联合全国各进步团体,共同改造旧中国,挽救国家危亡。为此,他们主动与李大钊等人领导的北京进步团体联系。8月16日,周恩来等觉悟社社员11人,到北京陶然亭举办茶话会,邀请北京少年中国学会、青年工读互助团、人道社、曙光社4团体代表共20多人,商讨今后救国方针。周恩来代表党悟社,倡议与会各团体联合,共同改造社会,挽救中国。李大钊代表少年中国学会参会并发言。8月18日,各团体代表在北京大学图书馆再次开会,通过《宣言》和《约章》,宣布要联合全国各地的革新团体,共同进行改造社会,挽救中国的斗争。

出狱后的周恩来打算赴欧洲留学并寻求救国真理。南开大学创始人严范孙和校长张伯苓为了培养这个被他们称之为有“宰相之才”的年轻人,决定出资七千银元在南开大学设立“范孙奖学金”,资助周恩来和另一学生李福景出国留学。

为此,严范孙还特地给北洋政府驻英公使顾维钧写了介绍信,并专门在严家自己的账户上为周恩来立了户头,每学期支款一次,每次均托专人负责转寄。据后来李福景之子李竞的回忆,周恩来1962年还提到此事,说他在法国的留学费用主要不是靠勤工俭学,而是靠“范孙奖学金”,正是“范孙奖学金”起到了资助革命的作用。 在旅欧期间,周恩来借助南开大学“范孙奖学金”的支持和帮助,开展对英、法等国社会实况和工人运动的考察,先后研读了英文版的《共产党宣言》《社会主义从空想到科学的发展》《家庭、私有制和国家的起源》《法兰西内战》《国家与革命》等大量马克思主义经典著作,并对当时社会上流行的各种思潮主义,进行了反复地比较和思索,最终周恩来作出了自己一生中最重要的抉择:确立了自己的共产主义信仰,并为此奋斗终生。

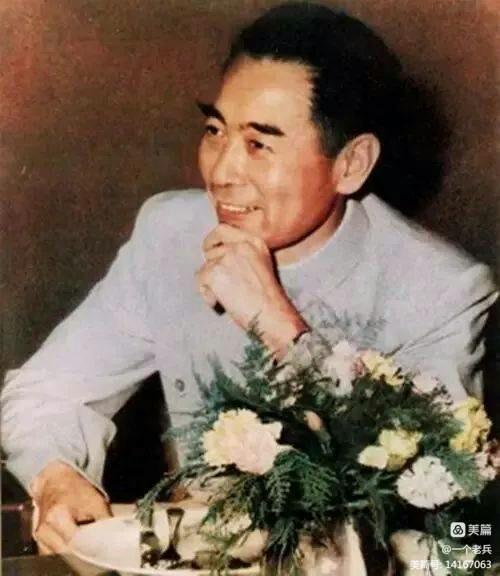

1924年8月已经是中共旅欧支部负责人的周恩来从法国回国,年仅26岁的他出任黄埔军校政治部主任。周恩来凭着自己高尚的人格和优雅的风度,很快就打开了与社会上各界人士的沟通之门,为下一步的革命斗争打下了坚实的基础。

抗日战争爆发前后,为建立和巩固抗日民族统一战线,周恩来曾主动与南开大学张伯苓校长联系,共商抗日大计。1936年5月15日,周恩来在瓦窑堡给张伯苓校长写了一封亲笔信,向张校长汇报了我党的抗日民族统一战线政策,请肩负“华北重望”的张伯苓校长“一言为天下先”,促成各方“统一对外,共同抗日”的局面。不久,周恩来在延安接受天津—家英文报刊《华北明星报》采访时谈道:“我在天津南开读中学、大学。这个学校教学严格,课外活泼,我以后参加革命活动是有南开教育影响的。”

1936年12月西安事变爆发后,代理行政院长孔祥熙致电张伯苓,让张伯苓以南开老校长的身份赴西安从中斡旋(主要是做周恩来的工作)。但未及动身,事变已在中共主导下得到和平解决,张伯苓异常高兴,在南开大学召开的大会上发表讲演称:“西安事变解决得这么好,咱们的校友周恩来起了很大的作用,立了大功。”不久,南开大学收到周恩来化名“约翰骑士”发来的英文复函,感谢南开师生致电慰问,并希望同学们关心国家命运,积极参加抗日救亡活动。

1938年5月,在武汉的100多名南开校友集会,欢迎前来武汉为南开募捐的老校长张伯苓。会上放映了有关南开和部分校友的照片,当出现长征途中留着胡须身穿戎装的周恩来照片时,张伯苓用手杖指着对大家说:“这个脑袋要值十万块钱(抗战前蒋介石曾以十万元高价悬赏周恩来首级)。” 当时在场的周恩来、张伯苓和校友们听后一起开怀大笑。

1948年南京政府风雨飘摇之际,出任考试院院长的张伯苓避居重庆,周恩来得知消息后,通过香港校友捎信给张伯苓:“老同学飞飞不让老校长动。”张伯苓知道“飞飞”是周恩来南开求学时期的笔名,立即感悟到这是周恩来在关键时刻对他的关照和保护,于是坚定了不去台湾的决心,留在重庆迎接新中国的诞生。1951年张伯苓因病去世后,周恩来亲赴张宅吊唁,敬献花圈,并慨然应允作张伯苓追悼会的发起人。他说:“人民政府对张校长很关心,对他寄予希望,没有想到他故去,真可惜。张校长办教育这么多年,确实是有贡献的。我们都是他的学生。”

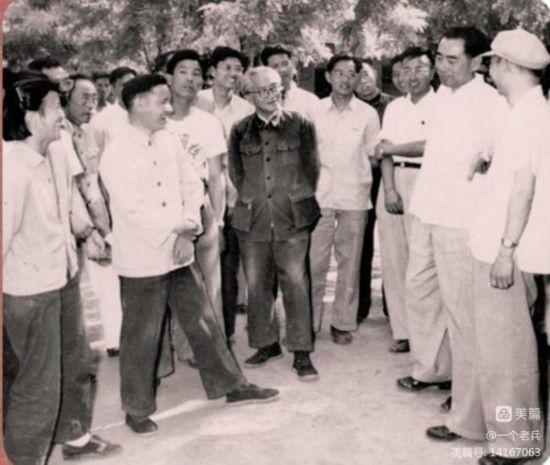

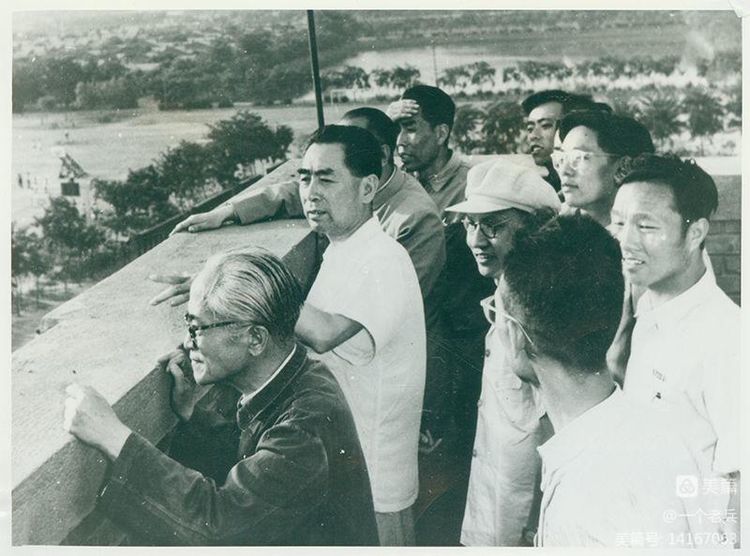

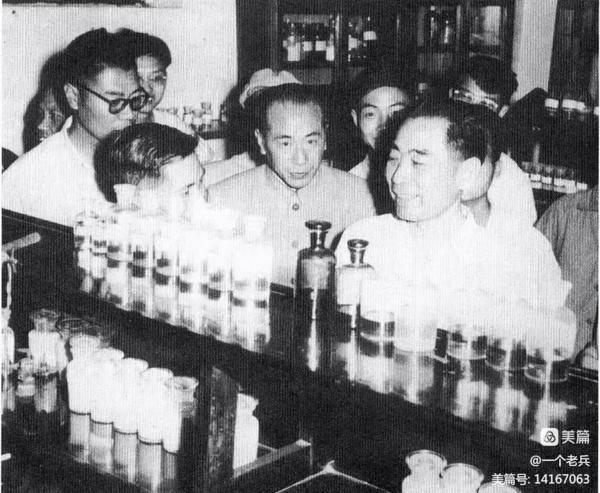

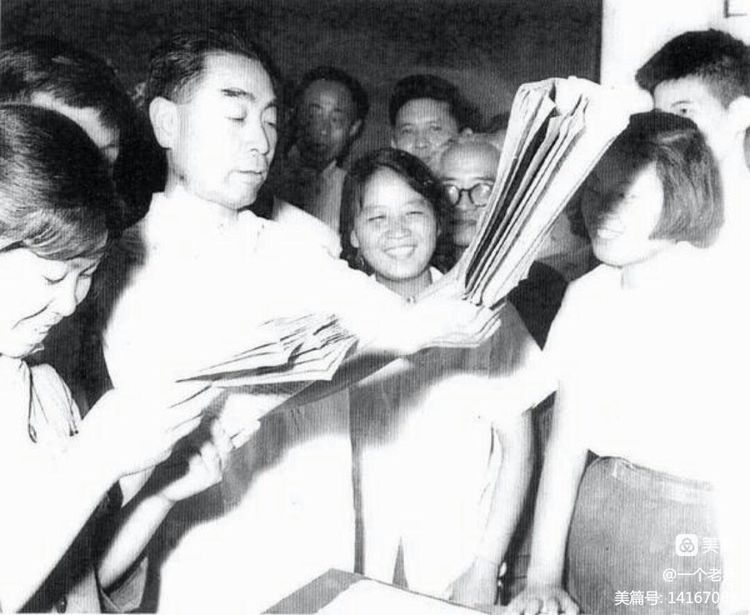

新中国成立后, 周恩来作为新中国的开国总理,肩负千钧,日理万机,但仍始终关心着母校南开大学的发展和建设。每次学校派人到北京开会,只要周总理在场,就一定会问“南开来人了没有”。20世纪50年代,南开大学百废待兴,周总理三次重返母校视察,详细了解学校的教学科研情况。

第一次是在1951年2月23日,张伯苓先生与世长辞。隔日他便从京赶来吊唁,送上花圈,上书:“伯苓师千古! 学生周恩来敬挽。”

第二次是在1957年4月10日,他陪同波兰政府代表团访问南开大学,当时他说:“天津是我青年时代的故乡。”那天他很高兴,说了很多,谆谆告诫青年学生要努力学好科学文化知识,建设祖国。

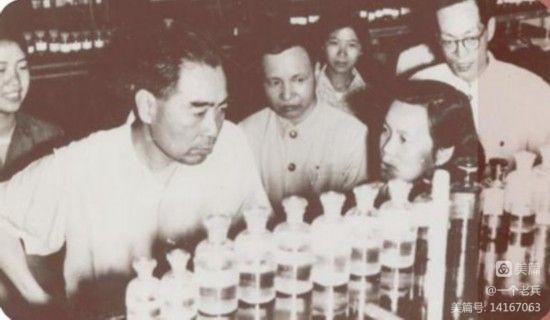

第三次是在1959年5月28日,他偕夫人邓颖超回南开视察,用了将近一天的时间走遍了南开园的角角落落。实验室、教室、学生宿舍、图书馆、研究所,哪里都要去看看,见谁都亲切地聊天,路怎么走都走不够,话怎么讲都讲不完……

1976年1月8日,一颗伟大的心脏停止了跳动,南开失去了一名杰出校友,中国人民失去了一位好总理。斯人已逝,风骨忧存。周恩来走了,但他的精神留下来了。

1979年3月,经教育部批准,南开大学周恩来研究室正式成立,在此基础上1997年又成立了周恩来研究中心,成为国内第一家专门从事周恩来研究的科研机构,2004年5月,南开大学正式组建成立周恩来政府管理学院。到目前为止,南开大学已成为周恩来研究的重要阵地。进入21世纪以来,南开大学更相继设立了“周恩来班”和“周恩来奖学金”,作为代表南开学子的最高荣誉,以“恩来精神”激励学生树立远大理想,勇攀高峰,锐意创新。

纪念周恩来,研究周恩来,学习周恩来,已在南开大学蔚然成风,周恩来的思想风范和精神品格,亦在南开师生中得到代代传承和弘扬。

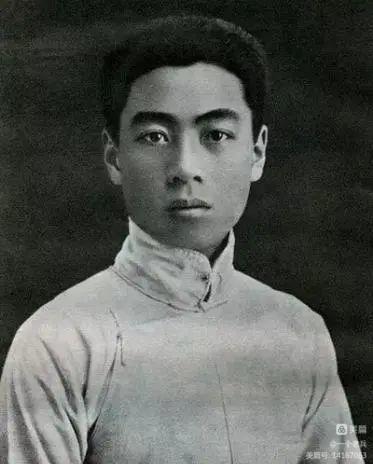

青年时代的周恩来

1919年9月25日,南开大学举办开学典礼并合影。第二排右起第七人为张伯苓,第九人为严范孙,第十人为黎元洪,最后排左起第一人为周恩来。

周恩来1919年(民国8年)9月的入学注册登记表,入学注册号62

《觉悟社》是五四运动后天津地区的进步团体,由天津学生联合会和天津女界爱国同志会中的骨干分子组成,周恩来、邓颖超等发起。1919年9月,在天津草厂庵学生联合会办公室正式成立,成员包括周恩来、邓颖超、郭隆真、刘清扬、谌志笃、马骏、李震灜、关锡斌、张若名等20人。

二十世纪五十年代,身为大国总理的周恩来曾三次视察母校南开大学

周恩来总理纪念碑位于南开大学八里台校区马蹄湖湖心岛上,是一座于1979年落成的白色大理石纪念碑。碑的正面,镶嵌铜制周总理侧身浮雕像和用周总理笔迹拼成的六个大铜字:“我是爱南开的”,这是1919年周恩来给留日南开同学会信中的一句话,表达了他对母校的深厚感情。碑的背面,刻有南开大学老校长杨石先手书的碑文。“我是爱南开的”这句话,成为几代南开人的集体记忆,是南开的文化符号之一。

周恩来总理像立于南开大学主楼前的广场上,面向南门,落成于1989年南开大学70周年校庆之际。塑像中的周总理神态端穆,面含微笑,极目远方。周恩来总理像为汉白玉雕像,高4.75米,基座正面镌刻着周总理手书“我是爱南开的”,背面碑文记述了周总理与南开的历史渊源。

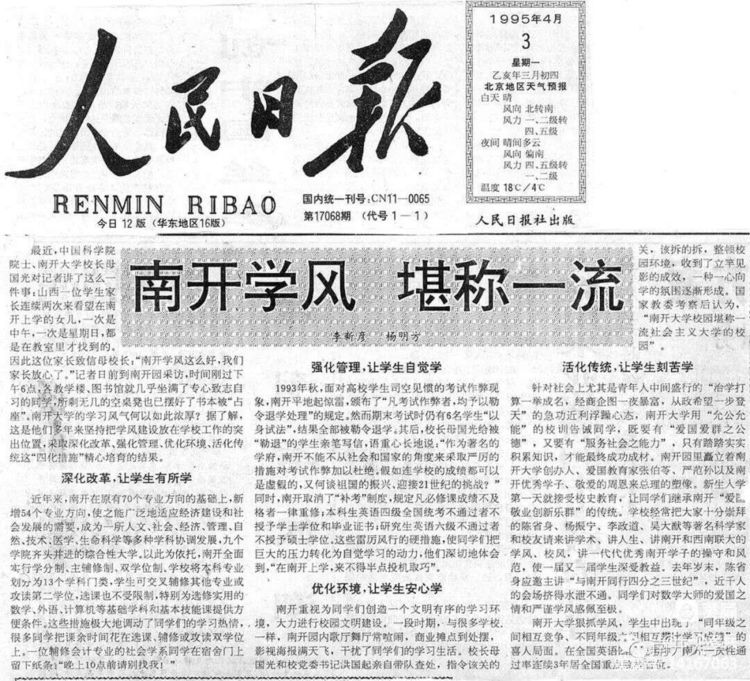

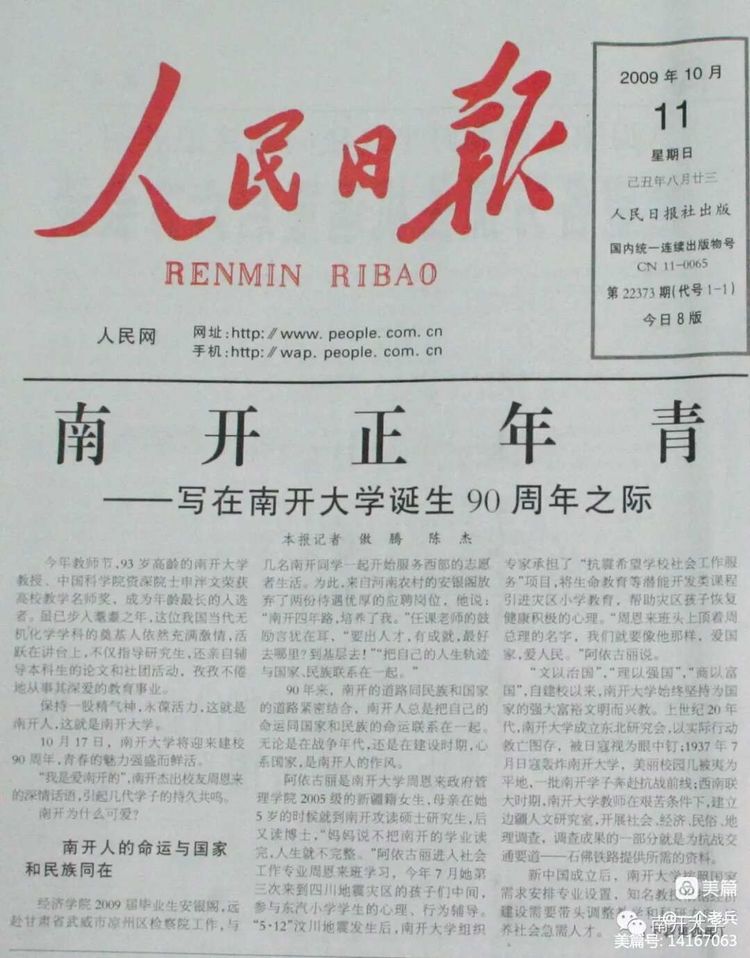

这是人民日报两次在头版头条用大字通栏标题向世人介绍南开大学。

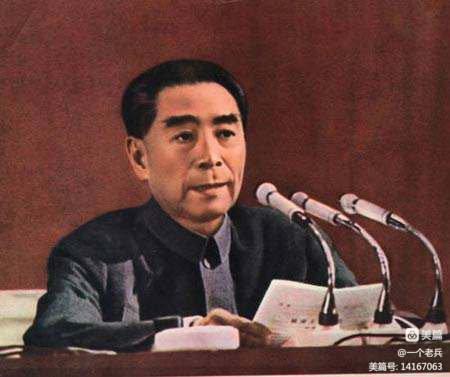

周恩来总理

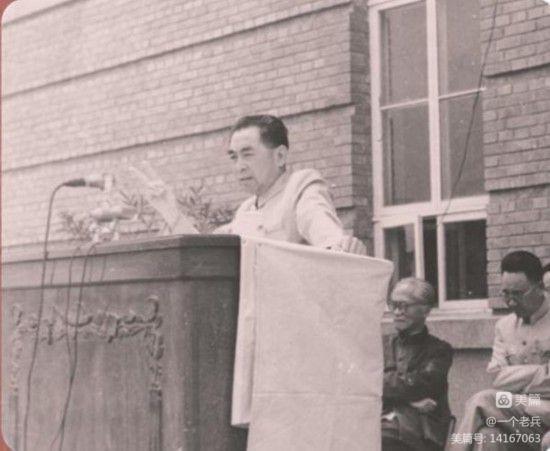

周恩来总理在做报告

周恩来总理出访归来,受到毛泽东、刘少奇、朱德等同志的热烈欢迎。

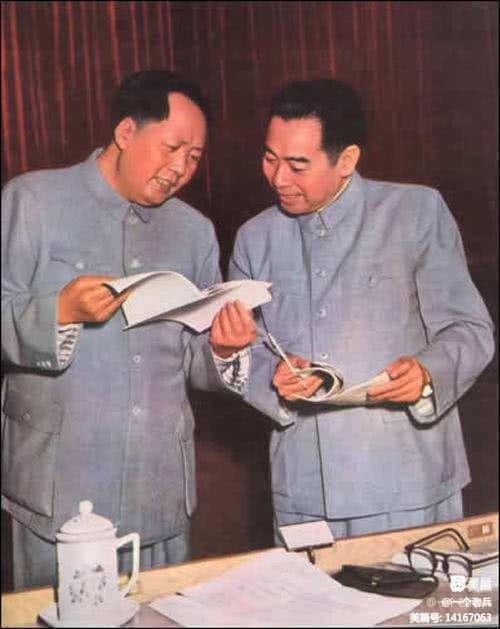

毛泽东与周恩来在研究工作

周恩来在西花厅门口

周恩来与夫人邓颖超

(注:周恩来是1919年9月经南开大学创办人严范孙和校长张伯苓推荐,免试进入文科学习的首届大学生,他的学籍注册号是62号;我是1964年8月考取南开大学数学专业的,我的学籍注册号是64364,毕业证编号69396。今生最大的幸运莫过于此。感谢南开大学校友提供素材)

银河悦读网版务部

执笔:一个老兵

美工:梦秋

2023.1.8.

1楼 文友:苏子游 2023-01-08 21:17:44

南开大学,因为培养了恩来君而名垂千古!南开大学,因为周先生在此受教,而调整了自己的教育方向,最终成为全国有名的高校而庆幸。我言不需,言之凿凿。怀念伟人,心中赤诚。

回复

2楼 文友:时光无心 2023-01-08 19:38:06

今天是1月8日,是周恩来总理逝世47周年纪念日。深切缅怀人民的好总理周恩来!

回复

3楼 文友:笨马九方皋 2023-01-08 19:02:50

周总理为了新中国的解放和建设事业,鞠躬尽瘁为了人民的事业献出了自己的一生,他永远活在人民心中。

回复

4楼 文友:独上月楼 2023-01-08 18:48:52

【转载】1872年冬至这天,江苏清河知县万青选夫人,诞下一女婴,按时令节气,取名万冬儿。又因排行12,被习惯称为十二姑。

万冬儿幼小聪明伶俐,深得万知县喜爱,无论走到哪里都带在身边。在当时的清河县有一景:万知县的官轿外出访客会友,后面跟着一顶小花轿,坐着的就是万冬儿。父亲与客人会谈时,万冬儿在一旁安静的倾听,耳濡目染,学了些处理问题的本领。渐渐长大的万冬儿闹着老爸,进了万公馆读书识字,并显现出管理才能,从母亲手里接过总管之职,把一大家子几十口人管理的井井有条。

万冬儿25岁,由父亲作主,嫁给了淮安县令周起奎儿子周劭纲为妻。周劭纲性格随和,忠厚笃诚;万冬儿精明能干,在周府中姑嫂有了摩擦矛盾,都会说请十二姑来评评理。万冬儿都处理的干净利落,让人心服口服。

35岁时,万冬儿一场大病,不治身亡。娘家悲痛万分,要求周家置办楠木棺材,要披五层麻,漆七层漆,做像模像样的道场。然而,已经败落的周家,食粥度日,无力按万家要求操办。无奈之下,只好把灵柩厝于庵中。直到28年后,万老太太去世,周劭纲用多年来攒下的一笔钱,把妻子的灵柩领回淮安下葬。

万冬儿是嫁入周家第二年时,生下一个男孩,取名周恩来。

万氏长得很美,周恩来相貌酷似生母。1945年抗战胜利后,周恩来在重庆对众多记者说:“35年了,我没有回家,母亲墓前想来已白杨萧萧,而我却痛悔亲恩未报!”此后周恩来多次表示对母亲的怀念之情。

1965年已经是共和国总理的周恩来,带头移风易俗,让侄儿周尔萃代表他回到家乡,平掉淮安的周家祖坟,棺木就地下沉,退耕还田。母亲万冬儿的坟也被平掉了。

周恩来与鲁迅同宗同族,为北宋大儒周敦颐后代。二人为叔侄关系,却终生没能相见。

解放后,许广平到中南海周恩来家中作客,周总理亲热的说,排起辈分来,我应该叫你婶母。1969年“九大”期间,周恩来特地到北京饭店拜访鲁迅弟弟周建人时说,建老,我已查过,您是绍兴周氏20世孙,我是绍兴周氏21世孙,您是我的长辈,我要叫你叔叔来!

1976年1月8日,世界上一盏智慧之灯熄灭了,一颗伟大的心脏停止了跳动。

万众敬仰的周总理与世长辞,他一生无子女 、无房产、 无墓地 , 两袖清风,鞠躬尽瘁!

2023年1月8日,是这位伟人去世47周年。

(从微博上看到这篇文字,感觉非常有史料价值,分享给各位朋友)

回复

5楼 文友:春泉 2023-01-08 17:52:28

伟大的人格、高尚的人品、无私忘我的家国情怀,鞠躬尽瘁死而后已的精神,精明干练的外交智慧能力,谦虚平和严以律己宽以待人的处事风格,古往今来,能够集俊朗威猛和大智慧与一身的完美大成者——周公周总理也!他老人家是多少人心里、梦中的完美主义者!从为中华之崛起二读书开始,面壁十年图破壁,难酬蹈海亦英雄。读书立志救国,从军“上马杀贼,下马学佛”,一生是坚定共产主义主义战士!每逢紧要关头,都能看到他运筹帷幄、左右周旋的身影!他是祖国人民的好总理,心底无私,眼里全是爱!春蚕到死丝方尽蜡炬成灰泪始干!十里长街泪相送,英名伟业齐地天!

回复

6楼 文友:独上月楼 2023-01-08 16:16:41

年年断肠日,岁岁一月八。何处寻总理?忠魂遍天涯。

今天是中国人民的好总理周恩来逝世47周年,无限缅怀之情如滔滔江水。

一个老兵的这篇缅怀文章写得好啊,主旨鲜明,脉络清晰,情真意浓,感人至深......我在想,他的这篇纪念文字,不仅代表了自己,更代表了所有南开大学的校友。有幸作为周总理的校友,他们内心的骄傲和激情溢于言表:“周恩来不仅是新中国第一任总理,更是我们杰出的校友和尊敬的学长!周恩来是我们学校的光荣和骄傲!”

南开创校校长张伯苓在《四十年南开学校之回顾》中写道:“南开学校系因国难而产生,故其办学目的旨在痛矫时弊,育才救国。南开的存在、南开的创办就是为了爱国,挽救民族危亡而存在的,所以南开的价值从一开始来讲,它又要倡导爱国的这种情怀,所以他培育人一定要融入爱国情怀,并且把爱国放在首位。”当年,周恩来总理是南开中学优秀毕业生、南开大学首期学生。张伯苓多次称赞: “周恩来是南开最好的学生。”

一个老兵在文中写道:“天津南开中学和南开大学是周恩来的母校,周恩来的革命生涯就是从这里起步的。”的确如此!在延安时期,周恩来接受了当时华北明星报记者的一个访谈,也讲到,他在天津南开读中学大学,学校教学严格,课外活泼,他以后参加革命是南开教育影响的。

周恩来到了南开大学之后就参加了五四爱国运动,和马俊发起了成立觉悟社,后被捕入狱,出狱之后又受到南开大学范孙奖学金的资助,于1920年11月赴法勤工俭学。从“为中华之崛起而读书”到“大江歌罢掉头东,邃密群科济世穷。面壁十年图破壁,难酬蹈海亦英雄。”周恩来总理的拳拳赤子之心未变,对祖国清澈的爱未变!

读作者的这篇文章,也让我们联想到我国现今的大学建设,能否像当年南开大学一样培育人,把融入爱国情怀放在首位?值得深思啊!

“明天的中国,希望寄予青年。青年兴则国家兴,中国发展要靠广大青年挺膺担当。年轻充满朝气,青春孕育希望。广大青年要厚植家国情怀、涵养进取品格,以奋斗姿态激扬青春,不负时代,不负华年。”我想,这也是一个老兵《周恩来总理的南开岁月》给我们的最深启迪吧!

回复

7楼 文友:千里草 2023-01-08 14:01:01

前无古人后无来者,一生鞠躬尽瘁死而后已,骨灰撒遍祖国大地,没有儿女,也没有一分一毫遗产,全部身心献给了为之奋斗的共产主义事业。留下的精神财富让全国人民享用不尽。上学时,有在长安街上迎送外宾的任务。每次都能看到总理站在敞篷车上挥舞手臂的身影,至今记忆如新。十里长街送总理,我就站在六部口的街上。看着车辆缓缓驶过,眼泪禁不住地顺着面颊流下,一片哭泣声,出自那真诚的心灵。此情此景永世难以忘怀。人民的好总理,永远活在人民心中!

回复

8楼 文友:文墨耕耘 2023-01-08 13:37:47

周恩来是人民的好总理,他为中国人民的事业鞠躬尽瘁,死而后已。而今他老人家离世47周年了,人民永远怀念您。人民的好总理,您永垂千古,永远活在人民的心中!

回复

9楼 文友:徐萍 2023-01-08 11:59:05

敬爱的周总理人民的好总理,周总理一生,鞠躬尽瘁,死而后已。一代伟人,令人景仰。今天是周恩来总理逝世47周年的日子,我们深深的怀念您。

回复

10楼 文友:铁血胡杨 2023-01-08 11:14:43

当年,周总理在南开读书的时候,我们中国在北洋军阀统治之下,对欧美日等列强采取的政策, 和清王朝末年几乎一样,导致在第一次世界大战结束以后的巴黎和会上, 我们没有得到战胜国应该拥有的东西。周总理和他的同学们见不得我们的国土上继续有欧美日等国家 的财团和军队横行霸道,毅然决然地成为了一位为中华民族的解放和新中国的社会主义革命与建设事业而奋斗了一生的革命家。周总理的革命精神将永远铭记在我们的记忆里,激励我们将自己的国家建设好,并时刻准备阻击我们的对手制造的针对我们国家的惊涛骇浪!

回复