见证《小兵张嘎》作者徐光耀抗战家书入藏家书博物馆

倡议银河文友为家书博物馆捐赠家书

在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年的日子里,银河悦读中文网创始人兼站长独上月楼接受冯双平同志(在北京市委老干局和北京日报联合发起的“讲述家风故事,书写家的温度”主题征文中荣获一等奖)的邀请,于7月16日下午共同走进人民大学,参观了家书博物馆。

期间,恰逢被誉为“小兵张嘎之父”的徐光耀老师委托其子徐丹代表他向人民大学家书博物馆捐赠了一封写于抗战期间的家书,见证了家书入藏家书博物馆的全过程(详情见《北京青年报》报道)。

期间,恰逢被誉为“小兵张嘎之父”的徐光耀老师委托其子徐丹代表他向人民大学家书博物馆捐赠了一封写于抗战期间的家书,见证了家书入藏家书博物馆的全过程(详情见《北京青年报》报道)。

“来晚啦!”月楼一边细细参观,一边忍不住唏嘘感叹。 她退休前供职的单位就在人民大学附近,多次就法律问题走进校园向法学界专家请教;即便退休后,也参加过人大举办的活动。但没想到,自己竟是头一回知道这家家书博物馆,更是头一遭踏进门来…… 参观之后,月楼感慨不已地对冯双平说,收获太大了!

收获之一:知晓了家书博物馆的由来和社会价值。20年前,在通讯方式从手写信向电子化过渡的阶段,张丁发起“抢救民间家书”行动,被称为“一场撼动中国人心灵的文化120”。项目经历重重波折,从民间走向官方,规模越来越大,但比起存量来说只是“九牛一毛”。“就在我们讲话的时候,就有很多家书流向废品收购站。”张丁对南方周末说。有的珍贵家书被书商发现,进入拍卖市场,成为牟利的工具。今年58岁的张丁为此痛心疾首,又感到力不从心,“我们抢救的速度跟不上家书消亡的速度。”“抢救民间家书”项目是家书博物馆的前身,于2005年4月10日启动,2009年落户中国人民大学,2016年成立博物馆。如今,家书博物馆已征集收藏家书8万多封,九成是普通人家书,以及大量照片、日记、证件等延伸物件。建馆至今,已经走过了20载春秋,极为不易。

收获之二:明晰了抢救家书的重大历史与现实意义。“烽火连三月,家书抵万金”这是我们耳熟能详的诗句,至今仍不过时。即便通讯方式早已巨变,家书所承载的具有跨越时空的价值,依然能让我们引发共鸣。 “家藏资料是第一手资料,抢救家书对存史的意义重大。”学者徐庆全如是说。家书博物馆具有文化传承、历史研究、社会教育等多方面的重要意义。

首先,家书是中华优秀传统文化的重要载体,蕴含着丰富的文化内涵。家书博物馆将散落民间的家书集中收藏,使其得到科学、妥善的保管。同时,博物馆通过展览、出版等形式,将家书文化展示给公众,让更多人了解到家书文化的魅力,促进了家书文化的传承与发展,推动中华优秀传统文化的创造性转化和创新性发展。

其二,家书是历史的见证,反映了不同时期的社会风貌、政治经济状况和人们的生活状态,是个人小历史与大历史的结合。家书博物馆收藏了大量不同年代的家书,为历史研究提供了丰富、真实的第一手资料,有助于学者从家庭和个人角度深入研究历史,填补历史研究中的一些空白,是进入历史的一个独特入口。

其三,家书博物馆是重要的社会教育场所,发挥着思想政治教育“第二课堂”的作用。馆内的红色家书等展品,展现了不同时期中国共产党人的精神风貌和家国情怀,有助于培养观众的爱国主义情感,树立正确的价值观和历史观。如中国人民大学家书博物馆接待了众多学校和企事业单位的参观团体,为开展党风廉洁教育、优良家风教育等提供了生动素材。

其四,好家书彰显好家风,家书博物馆以家书为切口,将家书中蕴含的优良家风展示出来。通过展示这些家书,在全社会营造了“崇德向善、见贤思齐”的良好氛围,引导人们传承和弘扬优良家风,促进家庭和谐与社会稳定。

其五,家书是亲友间传递情感的重要方式,饱含着亲情、友情和爱情。家书博物馆通过展示这些家书,让观众感受到跨越时空的情感温暖,引发情感共鸣,给予人们心灵上的滋养,使人们在快节奏的现代生活中,感受到亲情的珍贵,唤起人们对家庭的热爱和对亲人的思念。

其六,家书是传递中国声音、讲述中国故事的良好载体。家书博物馆通过举办国际展览、培养国际讲解员等方式,向世界展示中国的家书文化和传统文化,促进了中外文化交流,让世界更好地了解中国,增强了中华文化的国际影响力。

收获之三:现在行动还不晚,应倡议网站文友们自愿捐赠家书。进入电子化时代,手写的家书一方面具有更为珍贵的收藏价值,但也面临“被淘汰”“被垃圾”的现实危机,因此,我们这代人有义务为“抢救家书”做出贡献!曾将烈士二叔的家书赠与博物馆的冯双平老师对月楼说,你可以号召网站文友向博物馆捐赠家书,这是一件很有意义的事。张丁老师特别强调了一句,“一定要自愿!”月楼当场表态,会在网站发动一次“家书捐赠活动”。

(左二:独上月楼;左四:张丁副馆长;左五:冯双平,其余为中北大学的师生代表)

参观中,巧遇山西中北大学“百年家书传薪火 社会实践思政课”的老师和学生代表也来博物馆参观。得知冯双平老师和月楼站长都是山西人,他们盛情邀请一起合影留念。

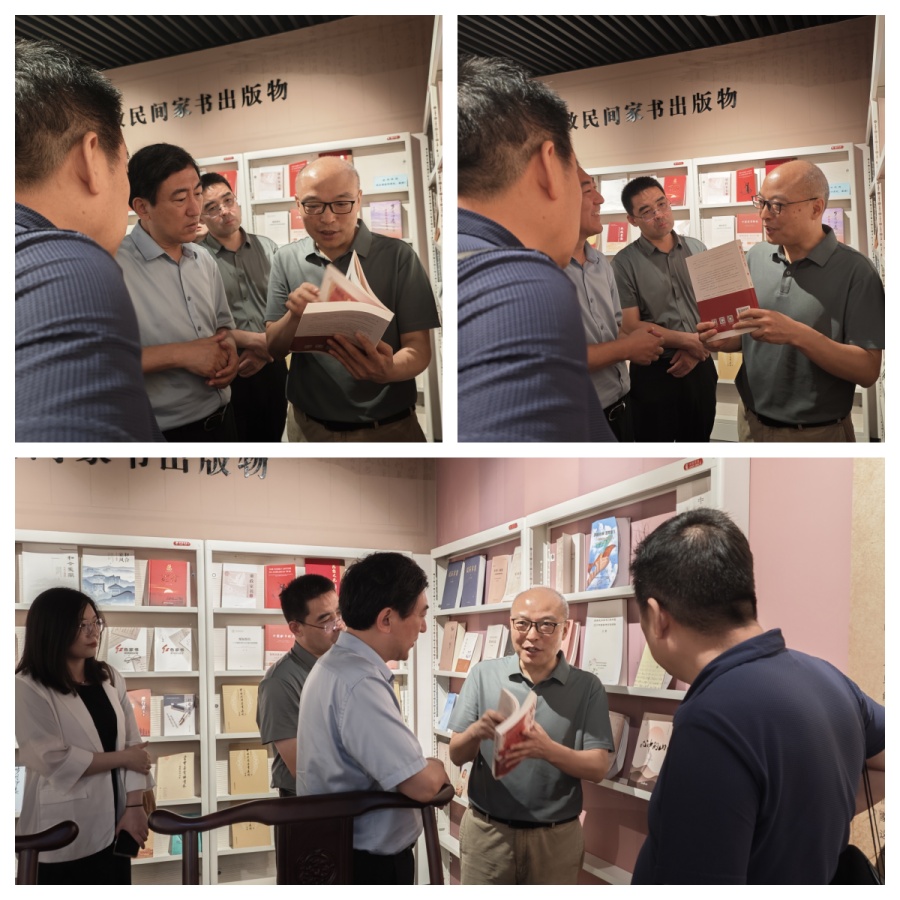

离馆前,月楼站长代表网站向张丁副馆长捐赠了罗援将军亲笔签名的《战旗美如画》一书。几日后,出版《战旗美如画》的人民日报出版社领导也到家书博物馆参观,还就《战旗美如画》一书展开交流。

参观期间,家书博物馆张丁副馆长也将荣获“中国好书”获奖图书《抗战家书——我们先辈的抗战记忆(征订版)》(中国人民大学出版社出版的)签赠月楼站长。

参观期间,独上月楼还与张丁副馆长、作家徐光耀之子徐丹、小兵张嘎博物馆殷杰馆长亲切交流,月楼介绍了网站正在开展的纪念抗战胜利80周年主题征文活动。殷馆长特向月楼推荐了河北省作家协会会员周永战老师,他曾专访徐光耀,对《小兵张嘎》背后的故事做过详实报道,对网络上以讹传讹的一些报道提出了批评。日前,月楼已与周永战老师取得联系,近期将投稿银河悦读网,参加主题征文活动。

月楼还委托殷杰馆长向徐老赠送罗援将军亲笔签名的《战旗美如画》一书。日前,徐老已收到这本书并开始阅读。

殷杰馆长还向网站赠送了有关书籍和明信片,其中有徐光耀亲笔签名的《小兵张嘎之父》一书,甚为珍贵。

中国作协给徐老百岁的寿诞贺信。

月楼感慨地说,家书博物馆如同一座桥梁,将网站与徐老和小兵张嘎博物馆紧紧连接在一起,为纪念抗战胜利80周年活动添上绚烂的一笔。也特别感谢冯双平老师的盛情邀请,有了这样一次难得的学习机会,并收获丰厚的成果。

现在,月楼代表网站向全体文友发出倡议——

有捐赠意愿的文友,请扫描下面的二维码,联系梦秋副站长,我们会建微信专群,随时向家书博物馆报告,为大家的捐赠活动提供服务。

附:

原文地址:https://app.bjtitle.com/8816/newshow.php?newsid=6677352&mood=wx&typeid=3&ntype=0

家书饱含孝道亲情保家卫国决心

徐光耀,1925年生于河北省雄县段岗村。1938年参加八路军120师359旅特务营,并加入中国共产党。抗战期间任冀中军区警备旅政治部除奸科干事、宁晋县大队特派员、军分区军事报道参谋、军事记者等。解放战争期间到华北联合大学文学系学习,担任战地记者。1953年毕业于中央文学研究所。1983年后历任河北省文联党组书记、主席等职。著有长篇小说《平原烈火》、中篇小说及剧本《小兵张嘎》、散文集《昨夜西风凋碧树》等。

徐光耀参军后,跟随部队转战各地,初期还能给家里写信报平安,但随着日军占领家乡后,中国共产党领导的基层抗日政权遭到严重破坏,抗日形势十分严峻,抗日斗争暂时转入地下隐蔽状态,他和家里的通信也中断了。这音信一断就是四五年,家里不知他的死活,他也不知道家里的情况。直到1944年10月24日,徐光耀同时收到姐姐和父亲的来信,反复阅读,激动万分。

两天后,他分别给父亲和姐姐各回了一封信。给父亲的信中说:“我的姐姐参加区里工作,更是让我兴奋的事,这就好像我俩站在一条线上打日本一样,您有这样两个儿女,应该是很甘心了,您是多么光荣啊!您放心,我一定按照您的教育去做,一定好好的(地)学习与工作,一定和每个同志都和气亲爱,绝不辜负您老人家的期望。爹!您耐心的(地)等着吧!胜利的日子就快来了,今年就可以打败德国,明年就要反攻日本,那时候才是咱们团圆的时候!您不信,我姐姐会告诉您现在形势是多么有利。”

“这封信,纸已发黄,字迹稚拙,内容简略,可能还有错别字,但它既饱含了我作为人子的孝道亲情,更有我作为一位战士保家卫国的决心。” 今年整整一百周岁的徐光耀最近在接受记者采访时说。

家书背后是全家参加抗战的故事

徐光耀的这封家书写于抗战后期,从时间上看已经到了战略反攻阶段,透露出作者对抗战形势的清醒认识、对抗战胜利的憧憬和革命乐观主义精神。同时,家书背后是一个全家参加抗战的故事:作者参加八路军,投身抗战,对全家都有积极影响,姐姐和妹妹均参加了抗日队伍,父亲从开始不同意儿子参加八路军,到同情八路军,再到支持八路军,思想发生了巨大变化。

徐光耀早年毕业于华北联大文学系,是人民大学前身时期的老校友,近年来多次给学校博物馆捐赠书信、手稿、日记等重要资料。家书博物馆副馆长张丁对徐老的厚爱表示感谢,表示徐老的这封家书非常珍贵,一定要第一时间陈列出来,让更多的人一睹其风采,感受其中的家国情怀,发挥更大的社会效益。

捐赠仪式结束后,这封珍贵的抗战家书就被博物馆工作人员放进展柜,连同事先准备好的展品说明牌、家书释文、徐光耀在抗战期间的一组珍贵照片等,一起陈列在该馆抗战家书展区,供公众参观。

文/北京青年报记者 张恩杰

编辑/汪浩舟

附:

北京青年报《徐光耀:从红小鬼到嘎子之父 百岁人生铸就烽火笔魂》

据

2025年7月22日

1楼 文友:安瑞平 2025-07-29 09:47:42

这篇帖子以《小兵张嘎》作者徐光耀的抗战家书入藏家书博物馆为切入点,兼具历史意义与现实感召力。闪星点赞!

回复

2楼 文友:东方可可 2025-07-27 17:36:48

非常有意义的活动,支持并积极参与!

回复

3楼 文友:时光无心 2025-07-24 15:59:31

点赞银河头条“留住家书,我们在行动”倡议为家书博物馆捐赠家书活动。家书是历史的见证,能有效的传递出不同时期的社会风貌和历史背景,是经典,值得保留传承。

回复

4楼 文友:文墨耕耘 2025-07-24 07:29:38

点赞银河悦读倡仪《留住家书,我们在行动倡仪家书捐赠博物馆主题活动》,这足弘扬抗战精神,传承红色基因,汲取精神力量,激励人们奋进最好的活动,有深远的历史意义!

回复

5楼 文友:那瑞琴 2025-07-24 04:34:34

点赞“留住家书,我们在行动″倡议家书博物馆捐赠家书活动!传承抗日精神,珍藏抗战家书。

回复

6楼 文友:房桂梅 2025-07-23 21:25:19

银河悦读倡议”留住家书,我们在行动,倡议为家书博物馆捐赠家书的主题活动,是最好的弘扬伟大的抗战精神。留住老一辈的信件,为了更好的传承红色基因,我们在行动,为这次活动点赞!

回复

7楼 文友:梦秋 2025-07-23 17:11:23

如果父辈是八路军、新四军的银河文友请积极响应,假如能入藏博物馆,这也是一件好事!

回复

8楼 文友:张红 2025-07-23 15:25:50

“留住家书,我们在行动”倡议为家书博物馆捐赠家书的主题活动,是最好的弘扬伟大的抗战精神。意义重大深远!

回复

9楼 文友:攀登顶峰 2025-07-23 12:16:37

“‘留住家书,我们在行动’倡议为家书博物馆捐赠家书”的活动,不仅守护了个体记忆,串联起集体历史,而且传承了文化基因,延续了精神脉络,更是构建了情感纽带,凝聚了社会共识,尤其是丰富了文化业态,助力了教育传承。

回复

10楼 文友:铁血胡杨 2025-07-23 11:07:21

传承抗日战争精神,珍藏抗战家书。有感于见证《小兵张嘎》作者徐光耀抗战家书入藏家书博物馆并倡议银河文友为家书博物馆捐赠家书。

回复