我曾写过几篇欧洲游记,皆因远方风景在心底烙下太深印记——任时光流转,那些见过的景、触过的风,依旧在记忆里鲜活,念念不忘。尤其对法国“浪漫之都”巴黎,这座浸在香槟气泡般浪漫气息里的城市,我曾在文字里描摹埃菲尔铁塔暮色中的流光璀璨,细数卢浮宫内跨越千年的珍宝传奇,惊叹凡尔赛宫鎏金穹顶下的极致奢华,轻抚巴黎圣母院石墙上历经沧桑的古老纹路,更沉醉于法式甜点在舌尖绽放的馥郁香甜。

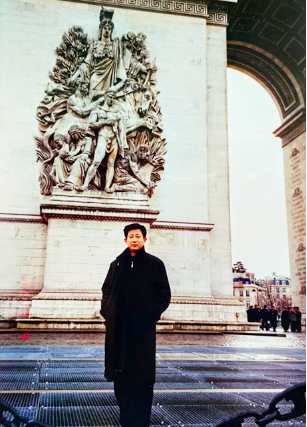

可当记忆再次穿梭于巴黎街巷,忽然惊觉,竟险些漏掉那座矗立在香榭丽舍大道尽头的精神地标——位于“夏尔·戴高乐广场”上的凯旋门。它不该被遗忘,也绝不会被遗忘。那挺拔的拱券、斑驳的浮雕,每一道纹路都镌刻着法兰西的荣光,每一寸石材都承载着历史的重量。它是巴黎的荣耀之门,见证过无数英雄的凯旋与时代的更迭;更是一座巍峨的历史丰碑,将百年的风雨与传奇,永远定格在这座浪漫之都的天际线上。此刻,我只想循着记忆的脉络,细细梳理这座建筑在我心中留下的那些难以磨灭的印象与触动。

犹记那日午后,我们自协和广场缓步踏入香榭丽舍大街。“香榭丽舍”,这四个字自带诗意——据说源于徐志摩在法国留学时的灵感,把Champs-élysées译成这般雅致的模样。脚下是梧桐疏荫错落的石板路,细碎阳光透过枝叶缝隙洒在路面,像撒了把金箔;微风里裹着咖啡馆的焦糖香、面包店的黄油香,还有远处街角花店飘来的玫瑰气息,我们朝着远方高坡上静静雄踞的凯旋门,慢慢走去。

坦白说,这条素有“世界最美街道”之称的顶级购物街,两侧尽是闪着冷光的奢华品牌门店,还有格调各异的咖啡馆、餐厅,常年挤满全球慕名而来的游客。漫步其间,仿佛被时尚的洪流裹挟,耳边是不同语言的交谈,眼前是匆匆掠过的精致身影。只是这一切于我,实在难生半分兴致。倒不全是因囊中羞涩、无力消受那些标价惊人的单品——更重要的是,我总觉得,眼前这条街上缓缓流淌的时光,还有身旁相伴的那份闲逸自在,才是更该静下心来细细品味的风景。

我的目光,总忍不住越过眼前的喧嚣,投向远方高处那抹愈发清晰的轮廓——那便是耸立于“夏尔·戴高乐广场”上的凯旋门。那日刚下过小雨,凯旋门浸润在清透的微光里,湿漉漉的石面映着流云的碎影。风掠过门拱下的阴影时,连时光都像卸下了匆忙,悄悄慢了下来。它就那样静静伫立,任人聆听每一道纹路里镌刻的百年传奇——那些关于荣耀的回响、历史的厚重与岁月的沉淀,正随着光影流转,慢慢铺展成一幅流动的画,缓缓淌成一首无声的诗。

一、香榭丽舍大街上的远眺:初见的心动

晚秋与初冬交汇的风掠过香榭丽舍大街时,总带着几分温柔的克制——不似深冬那般凛冽,也没有初秋的燥热。道旁的梧桐树褪去了盛夏的浓绿,叶片边缘晕开浅淡的赭黄,像被时光用指尖轻轻晕染的油画。枝桠依旧舒展如伞骨,交错着撑起半透明的穹顶,把寒意悄悄拦在树冠之外。

我沿着街道缓缓前行,身旁不时有穿着精致的行人走过:有人踩着细高跟步履匆匆,大概是奔赴一场重要的约会;有人双手插在大衣口袋里悠闲漫步,指尖还捏着一杯冒着热气的咖啡,氤氲的白雾裹着咖啡的醇香,混着面包店飘出的黄油气息,每一丝味道、每一个身影,都透着巴黎独有的浪漫与慵懒。

随着脚步向前,凯旋门渐渐变大,轮廓愈发清晰。它不像埃菲尔铁塔那般纤细灵动,风一吹仿佛会跟着轻轻摇晃;也不似卢浮宫那般精致华丽,满是精雕细琢的繁复纹样。它就那样以一种沉稳、庄重的姿态,稳稳矗立在高坡之上的星形广场中央,像一位历经沧桑的老者,安静地守护着这座城市。

从这个距离望去,凯旋门的整体造型如同一个巨大的拱门,线条简洁却满是力量,四个立面对称分布,把古典建筑的严谨之美展现得淋漓尽致。顶端的浮雕虽看不清细节,却能从那起伏的轮廓里,感受到一股磅礴的气势——像无声的号角,让人忍不住心生向往。

街道上的车辆川流不息,沿着星形广场的环形车道,一圈圈环绕着凯旋门行驶,像一条流动的丝带,为这庄严的建筑添了几分活力。我刻意停下脚步,靠在街边的栏杆上,静静欣赏这远方的景致。此刻的凯旋门,仿佛与整条香榭丽舍大街融为一体,成了巴黎城市景观里不可或缺的一部分。它就像一个坐标,指引着人们去感受这座城市的历史与文化,也让每一个初见它的人,心中都涌起一丝莫名的心动——那是对历史的敬畏,也是对美好风景的欢喜。

二、走近外观:触摸历史建筑的肌理

沿着香榭丽舍大街继续前行,离凯旋门越来越近,它的宏伟与壮丽也愈发清晰地铺在眼前。走到近处才发现,这座建筑比远观时更显巍峨:它高达数十米,抬头望去,顶端几乎要融进蓝天里;宽度也颇为惊人,仿佛能同时容纳好几辆汽车并行穿过。四个巨大的拱门宛如巨兽张开的大口,静静吞吐着往来的车流与人潮。

站在凯旋门下,我忍不住缩了缩肩膀——在这座巨大的建筑面前,人类的身影竟如此微不足道。可转念一想,又忍不住感叹:人类的智慧与力量何其伟大,竟能创造出如此震撼人心的杰作。

我慢慢走近,指尖几乎要触碰到石材表面,这时才看清它真正的颜色——不是远观时的浅灰色,而是带着岁月痕迹的灰中泛黄,厚重又凝重,像一本被时光反复摩挲过的旧书。石柱上密布着浮雕,那些凸凹起伏的刻痕,不像人工雕琢而成,反倒如岁月之手在岩石上反复抚摸,慢慢留下的印迹。

午后的光倾斜着照过来,浮雕上的人物忽然就“活”了:有的振臂高呼,脸上满是激昂;有的俯首挣扎,眼神里藏着痛苦;还有飘扬的旗帜、闪动的刀枪…… 光影在刻痕间游移,浮雕便不再是石头上僵硬的图案,而是从历史深处奔涌出来、凝固了的喧嚣。我忽然想起,这拱门本是为盛大的凯旋而造,可在这些石头的深处,或许还藏着征战时的呻吟、伤者的低泣,藏着胜利背后不为人知的代价。

在拱门之下,我仰起头,努力想要看清拱顶的模样。拱顶高高悬起,穹窿仿佛一路升入天宇,辽阔得让人晕眩;拱门洞开着,竟像是将整个天空都吞纳在了其中。我忍不住想象,曾经的这里,有多少辚辚战车从门下驶过,有多少得胜而归的士兵,迈着铿锵的步伐穿过拱门,接受街道两旁人群的欢呼?而如今,那些热闹的场景早已消散,只余下无数陌生的游人身影,在门下来来往往。人们的脚步轻轻踏过石面,又悄然汇入门外宽阔的街道,仿佛历史本身就是这样,悄无声息地流过,一去不返,只留下痕迹供人追寻。

后来我查过资料,才知道凯旋门高约50米、宽约45米、厚约22米,全部由石材建造而成。历经两百多年的岁月洗礼,石材表面已留下淡淡的痕迹——有的地方颜色变深,有的地方甚至有细微的裂纹,可这些痕迹非但没有破坏它的美感,反而更显历史的厚重感。

走到凯旋门脚下,再次抬头仰望,巨大的拱门仿佛真的能将整个天空都囊括其中。拱门两侧是坚固的柱体,柱体上雕刻着精美的花纹与图案,每一处细节都能看出工匠们精湛的技艺。这些雕刻不只是装饰,更是对历史事件的记录与再现:东侧的浮雕上,拿破仑军队远征埃及的场景栩栩如生,士兵们有的手持武器冲锋,有的弯腰搀扶受伤的同伴,仿佛能听到当年战场上的呐喊与厮杀声;西侧则刻着法国军队在奥斯特里茨战役中获胜的画面,战马奔腾,士兵们欢呼雀跃,连脸上的笑容都清晰可见,尽显胜利的喜悦与豪迈。

凯旋门的四个角上,还矗立着四座雕像,分别代表着“马赛曲”“胜利”“抵抗”与“和平”。每一座雕像都高达数米,人物的表情与姿态各异,却都传递出强烈的情感与精神。“马赛曲”雕像中,一位战士手持利剑,昂首挺胸,眼神坚定得像一汪深潭,仿佛在号召着人们为了自由与正义勇敢战斗;“和平”雕像则展现出一位温柔的女性,怀抱着橄榄枝,神情安详,指尖轻轻拂过枝桠,像在呵护世间最珍贵的宝物,象征着人们对和平的渴望与追求。

其中最引人注目的“胜利女神”雕像,女神展开巨大的翅膀,手中高举象征胜利的花环,连衣褶的飘动都充满力量,把胜利与荣耀的寓意展现得淋漓尽致。每一座浮雕、每一尊雕像,都在讲述着那个战火纷飞年代的故事,让人仿佛穿越时空,站在历史的现场,感受到士兵们的英勇与无畏。

我终于伸出手,轻轻触摸凯旋门的石材表面。指尖传来粗糙的肌理,像老人布满皱纹的手掌,带着岁月的温度,仿佛能触摸到历史的脉搏。石材的颜色随着时间推移,已从最初的浅色变成如今的深灰色,却更显庄重与威严。阳光洒在石材上,在凹凸的刻痕间形成明暗交错的光影,让凯旋门的外观更具层次感与立体感。站在凯旋门脚下,我闭上眼,仿佛能与历史对话——听它诉说拿破仑时期的辉煌,讲一战二战的沧桑,也感受着它所经历的百年风雨,体会着这座建筑所蕴含的深厚文化底蕴。

三、凯旋门的独特特点:建筑艺术的瑰宝

凯旋门,顾名思义,是迎接外出征战的军队凯旋的大门。世界上许多国家都有自己的凯旋门,仅欧洲就有100多座。可在这众多凯旋门中,法国巴黎的凯旋门无疑是最大、最独特,也最知名的那一座。作为新古典主义建筑的代表作品之一,它有着诸多独特的特点,让它在世界建筑史上占据着重要的地位,成为一座无可替代的艺术瑰宝。

从建筑结构来看,凯旋门采用了单拱式结构,整个建筑以一个巨大的拱门为核心,两侧辅以柱体支撑,形成稳定而庄重的整体造型。这种结构不仅美观大方,而且实用性极强:宽阔的拱门能轻松承受巨大的重量,即使经历百年风雨,也依旧稳固如初;同时,拱门内部还形成了宽敞的空间,可供行人穿梭、驻足。

拱门的顶部是一个平台,沿着内部狭窄的楼梯慢慢向上攀登,就能登上平台,俯瞰整个巴黎市区的景色。站在平台上,星形广场的十二条放射状大道尽收眼底——它们像从凯旋门延伸出的十二条血管,向四面八方扩散,通向巴黎的不同区域,为这座城市注入生机与活力。极目远眺,塞纳河像一条银色的丝带,在城市中蜿蜒流淌;埃菲尔铁塔的身影在远处矗立,与凯旋门遥遥相望。尤其是在黄昏时分,夕阳的余晖洒在城市的每一个角落,给房屋、街道、河流都镀上一层金色,仿佛为这座浪漫之都披上了一层金色的面纱,美得让人沉醉,连呼吸都忍不住放轻,生怕打破这份宁静与美好。

在装饰艺术方面,凯旋门更是堪称一绝。除了之前提到的柱体雕刻与角上的雕像外,凯旋门的拱门内侧还刻有大量的文字,都是拿破仑时期法国军队的重大战役名称,以及参战将领的名字。那些文字一笔一划,工整而有力,像是用历史的刻刀,深深印在石材上,不仅是对历史的记录,更是对英雄们的纪念与缅怀。文字的字体与凯旋门的整体风格相得益彰,没有多余的修饰,却透着一股庄重感,让人忍不住驻足细读,在字里行间追寻当年的辉煌。

此外,凯旋门的顶部平台周围还设有栏杆,栏杆上装饰着精美的花纹——有的是缠绕的藤蔓,有的是绽放的花朵,每一处纹样都雕刻得细致入微。这些花纹既保证了游客的安全,又为建筑增添了几分灵动的美感,让庄严的凯旋门多了一丝温柔。

凯旋门的选址也极具匠心。它位于巴黎的市中心,星形广场的中央,十二条放射状大道在此交汇,让它成了巴黎城市交通与景观的重要枢纽。无论从哪个方向前往巴黎市中心,都能远远看到凯旋门的身影——它就像一个标志性的符号,高高矗立在城市中央,代表着巴黎的城市形象。

同时,凯旋门与埃菲尔铁塔、卢浮宫等著名建筑遥相呼应:站在凯旋门下,能看到埃菲尔铁塔的轮廓;走到卢浮宫前,又能想起不远处的凯旋门。它们共同构成了巴黎独特的城市景观,展现出这座城市的历史与现代的完美融合——既有古老建筑的厚重,又有现代都市的活力。

在现代社会,凯旋门依然是巴黎生活的重要组成部分。它周围的香榭丽舍大道,是世界上最著名的购物街之一:路边林立着各种奢侈品牌店、精致的咖啡馆和充满法式风情的餐厅,橱窗里的展品每天都在更新,咖啡馆的露天座位上永远坐满了人,餐厅里飘出的香气让人垂涎欲滴。

这里吸引着来自世界各地的游客,有人忙着购物,有人坐在咖啡馆里晒太阳,有人在餐厅里品尝法式大餐。在这里,人们不仅能感受到浓厚的历史氛围—— 身旁就是百年历史的凯旋门,脚下的石板路也曾走过无数历史人物;还能体验到现代生活的时尚与活力——街头的时尚达人、最新款的展品、热闹的人群,都在诉说着巴黎的现代魅力。

每当夜幕降临,凯旋门的灯光便会亮起,璀璨的灯光照亮整个拱门,连石材上的刻痕都清晰可见,成为夜巴黎的一道亮丽风景线。许多情侣会在这里牵手散步,在凯旋门前留下浪漫的合影,让这座古老的建筑,成为他们爱情的见证。站在凯旋门下,耳边回荡着人们的欢声笑语,仿佛历史与现代在这里交融,形成一种独特的氛围——既庄重又热闹,既古老又年轻。

四、历史成因:拿破仑的雄心与时代的印记

凯旋门的建造,与拿破仑·波拿巴有着密不可分的联系。我向来对历史怀有深厚的兴趣,曾读过《拿破仑传》,对这位传奇人物多少有所了解。他出身平民,却凭借卓越的军事才能和政治智慧,在战场上屡创辉煌,一步步登上权力的顶峰,成为法国的皇帝;他制定并颁布的“拿破仑法典”,对后世的法律体系产生了深远影响。

可他的命运并非一帆风顺:1812年的俄罗斯之战,他遭遇了首次重大失败——并非敌军过于强大,而是严寒天气让缺乏御寒装备的60万大军失去了战斗力,冻饿而死的士兵不计其数;此后,他被赶下皇位,流放到荒凉的厄尔巴岛。但拿破仑并未屈服,他在一年后悄悄逃离荒岛,凭着过人的号召力,成功反攻法国本土,重新登上皇位,上演了“百日王朝”的传奇。遗憾的是,在随后的滑铁卢之战中,他再次败北,这一次,他被流放到大西洋中的圣赫勒拿岛,再也没有回来,最终在1821年5月5日因砒霜中毒逝世。尽管结局悲凉,但他的历史光辉并未因此黯淡,反而成为人们心目中的英雄。他的一生,就像凯旋门般巍峨耸立,充满传奇色彩,让人敬仰。

1806年,拿破仑在奥斯特里茨战役中取得了辉煌的胜利——这场战役中,他以少胜多,击败了俄国与奥地利的联军,成为军事史上的经典战例。为了纪念这次胜利,也为了彰显法国军队的强大实力与自己的统治权威,他下令建造一座凯旋门。

当时的他或许想象过,当自己率领大军凯旋而归时,浩浩荡荡地穿过这座拱门,街道两旁满是欢呼的人群,飘扬的旗帜遮天蔽日,激昂的军乐在空气中回荡——那该是何等壮观的景象,定会成为凯旋门历史记忆中最璀璨的篇章。他希望这座凯旋门能像古罗马的凯旋门一样,成为法国军队胜利的象征,也成为自己帝国辉煌的见证,让后世子孙都能记住他的功绩。

然而,凯旋门的建造过程并非一帆风顺。由于规模宏大,所需的人力、物力、财力都极为庞大——光是开采足够大的石材,就耗费了大量时间;再加上当时法国国内局势动荡,战争不断,资金时常短缺,建造工程多次被迫中断。就这样断断续续地建了30年,直到1836年,在路易?菲利普国王的下令下,凯旋门才终于竣工。

此时,距离拿破仑下令建造已经过去了整整30年,而拿破仑本人早已去世15年,没能亲眼看到这座他梦寐以求的建筑落成。此刻,我站在凯旋门前,看着这座宏伟的建筑,心中涌起无尽的感慨——为这位失败了的英雄而叹息,为他未能见证自己梦想成真而遗憾,也为他的辉煌一生而凭吊,深深感受到历史的厚重与沧桑。

凯旋门的建造不仅是拿破仑个人雄心的体现,更是当时法国社会历史背景的反映。在19世纪初期,法国经历了大革命的洗礼——旧的封建制度被推翻,新的社会秩序正在建立;随后,又在拿破仑的领导下进行了多次对外战争,疆域不断扩大,国力一度强盛。凯旋门的建造,正是为了纪念法国在这一时期所取得的辉煌成就,弘扬法国的民族精神与爱国主义情怀——让每一个法国人看到这座建筑时,都能想起国家的荣耀,激发内心的自豪感。

同时,凯旋门的建筑风格也受到了当时新古典主义思潮的影响:新古典主义强调对古典建筑的模仿与借鉴,追求庄重、简洁、理性的美学风格,反对浮夸与繁复。这种风格与拿破仑希望通过建筑彰显帝国权威与理性统治的需求不谋而合——他想要一座既能体现胜利荣耀,又能展现帝国威严的建筑,新古典主义风格恰好满足了他的要求。

在凯旋门竣工后的岁月里,它也经历了法国历史上的诸多重大事件,成为历史的见证者。1840年,拿破仑的灵柩从圣赫勒拿岛运回巴黎时,就曾经过凯旋门——当时的巴黎民众万人空巷,纷纷涌上街头,想要亲眼看看这位曾经的皇帝归来,街道两旁满是鲜花与蜡烛,空气中弥漫着悲伤与敬仰的气息;第一次世界大战结束后,法国军队在凯旋门下举行了盛大的阅兵式,士兵们穿着整齐的军装,迈着整齐的步伐穿过拱门,街道两旁的人群欢呼雀跃,那声音仿佛能掀翻屋顶,凯旋门也在这欢呼声中显得愈发庄重。

而在第二次世界大战期间,当德国军队占领巴黎时,他们趾高气昂地强行穿过凯旋门,沉重的军靴踏在石板路上,发出令人心碎的声响,给这座承载着无数荣耀的建筑蒙上了一层厚厚的阴影,巴黎的天空仿佛都因此变得灰暗无光。但法国人没有屈服,1944年巴黎解放后,法国军队再次在凯旋门下举行阅兵式,士兵们迈着坚定有力的步伐,脸上洋溢着胜利的喜悦与自豪,宣告着法国的重生与自由。那一天,阳光格外灿烂,洒在凯旋门上,让它重新焕发出耀眼的光芒。

如今,凯旋门不仅是历史的见证者,更是现代巴黎的重要交通枢纽与城市象征。十二条宽阔的大街从凯旋门辐射而出,犹如一颗巨星散发出的光芒,连接着巴黎的各个角落。车水马龙在门下穿梭不息,行人们也纷纷在此驻足留念。来自世界各地的游客汇聚于此,他们怀着敬畏与好奇之心,触摸着凯旋门的基石,感受着历史与现代的交融。在门旁的咖啡馆里,人们一边品尝着香醇的咖啡,一边望着凯旋门,轻声谈论着它的过去与现在;街边的小贩售卖着与凯旋门相关的纪念品,精致的钥匙扣、精美的明信片,每一件都承载着游客们对这座建筑的喜爱与对巴黎的美好回忆。

五、跨越世纪的文明启示录

巴黎凯旋门,矗立在香榭丽舍大道尽头的新古典主义建筑,绝非冰冷的石头堆砌。自1806年因拿破仑军事野心诞生,它历经两个世纪风雨,从彰显帝国霸权的“胜利图腾”,逐步演变为承载民族记忆、呼唤和平的文化符号。其每道浮雕、每次功能重塑,都传递着关于历史、艺术、文化与价值观的深刻启示,成为映照人类文明思考的镜子。

(一)历史启示:从“胜利炫耀”到“和平警醒”,血色荣耀终向安宁

凯旋门的起点是赤裸裸的军事荣耀。1806年,拿破仑为纪念奥斯特里茨战役胜利下令建造,意图用宏伟建筑定格法兰西帝国霸权野心。彼时,凯旋门每一寸石材都镌刻“征服”印记,似在向世界宣告胜利者权威,本是拿破仑军事生涯的“勋章”、帝国扩张的“宣言书”。

然而历史反讽更具力量。1814年拿破仑帝国覆灭,反法同盟军队从凯旋门下穿过,这座曾象征法兰西荣耀的拱门,瞬间成为帝国崩塌的见证。这一转折让凯旋门首次脱离单一“胜利叙事”,引发对“荣耀本质”的反思:胜利若不能带来安宁,再盛大的凯旋也只是昙花一现。

一战后的无名烈士墓,真正赋予凯旋门精神重生。1920年,无名战士遗体安葬于凯旋门下方,长明火燃起,无数战争亡魂以此为“归宿”。这座为“军事征服”而立的建筑,彻底被赋予新使命——纪念亡魂、珍视和平。此后,凯旋门不再是炫耀武力的工具,而是时刻提醒世人:鲜血换来的“胜利”,应指向和平守护。真正的强大,是用文明包容避免冲突;真正的荣耀,是让人民免于战火、安稳生活。如今路过无名烈士墓,常能看见有人驻足献花,玻璃罩下跳动的火光,是为逝去生命祈福,也是告诫生者:别让历史悲剧重演。

(二)艺术与建筑启示:符号化表达与公共性价值,让建筑成为精神容器

作为新古典主义建筑典范,凯旋门设计堪称“功能性与精神性完美融合”的教科书,为后世纪念性建筑提供深远借鉴。

其核心智慧在于“符号化”建筑语言。凯旋门形制源于古罗马,却通过极致尺度(高49.5米、宽45米)与装饰简化,将“庄严、崇高”气质推向极致。它无复杂内部空间,却以巨大拱门营造强烈视觉冲击——人站在拱门下会本能感到渺小,这种“尺度差”恰好强化建筑的“崇高感”。《马赛曲》《拿破仑加冕》等浮雕,将抽象“国家精神”转化为可感知的艺术符号:《马赛曲》中战士怒吼赋予“自由”具象力量,“胜利女神”的翅膀让“荣耀”不再空洞。

这种“用建筑讲故事”的思路,深刻影响全球纪念性建筑。美国华盛顿纪念碑以“高度”符号化“致敬”,中国人民英雄纪念碑用“浮雕”符号化“历史”,皆可见其影子。它们证明:建筑若想传递集体精神,必须用“视觉语言”说话,让抽象情感通过具体形制、雕刻落地。

更具启发性的是凯旋门的“公共性”。它并非封闭建筑,而是巴黎12条放射状大道交汇的开放节点——行人可自由穿行,游客可登顶俯瞰,国庆游行、纪念仪式在此上演,普通人生活与建筑精神紧密交织。国庆前夕路过,能看到工人搭建观礼台、孩子广场嬉戏、老人长椅休憩,这些日常让凯旋门有了“烟火气”,不再是孤立的“历史标本”。这打破“纪念性建筑必孤立”的误区:建筑的精神价值,靠融入公众生活、成为集体记忆“共享容器”延续,唯有人们在此留下故事,它才能活在时代记忆中,连接过去与现在。

(三)文化与价值观启示:以有形载体锚定集体记忆,以正视历史走向未来

凯旋门的永恒魅力,在于为“文化传承”与“历史态度”提供双重范本。

从文化层面看,它是法兰西集体记忆的“有形锚点”。国家与民族的精神内核,需具体符号承载——如中国之长城、埃及之金字塔,法国之凯旋门。它记录法国从帝国到共和国的变迁:拿破仑的野心与陨落、一战的悲壮、戴高乐解放巴黎的荣光;也承载普通人情感:法国人在此缅怀先烈,游客在此触摸历史厚重。这一“有形载体”让抽象“民族精神”可感知、可共鸣,启示我们:文化传承需建筑、文物等“实体符号”为桥梁,否则集体记忆会如流沙消散,民族精神沦为无根浮萍。

从价值观层面看,凯旋门的“多重身份”,是法国对历史的“正视与重构”。它不回避拿破仑“霸权扩张”的争议——拱门内侧战役名称既记胜利,也暗示战争代价;不掩盖战争创伤——无名烈士墓是对“胜利背后有亡魂”的坦诚。它既纪念军事荣耀,也哀悼战争牺牲;既彰显民族自信,也包容历史反思。这种态度提供对待历史的正确范式:历史是包含辉煌与错误、胜利与创伤的完整叙事,唯有坦诚面对全貌,才能汲取教训、避免重蹈覆辙,走向成熟未来。

站在凯旋门下可知,它能跨越世纪成为文化符号,关键在于“成长性”——未停留在拿破仑时代的初始定位,随时代赋予新意义,从“军事荣耀”到“和平纪念”,从“帝国象征”到“民族共识”。

这恰是凯旋门最根本的启示:真正有价值的文化符号,不应是僵化“历史标本”,而应是能与时代对话、不断生长的“精神载体”。无论建筑、历史还是文化,唯有保持开放包容,直面过去、反思当下,才能在时间考验中打动人心。

将此启示融入文明前行之路,方能理解:人类最珍贵的“凯旋”,不是征服他人的荣耀,而是守护和平、传承文明的坚定——这,便是凯旋门跨越世纪留给世界的永恒答案。