兴化人家哪家有红白事都要请客办酒席,不管是喝喜酒,还是“吃下红饭”(吃丧宴),都叫“吃酒席”或“坐席”。

吃酒席分两种,以男宾为主的这桌叫主桌,以女眷和小孩为主的那桌叫副桌。小时候,按规矩我坐副桌。

不管哪家有婚丧嫁娶之事,大多选择在家里宴客,一来热闹,二来实惠。

别看请人吃酒席是件再简单不过的事情,而其中也有不少“学问”呢!澡堂子里有“跑堂”的,请酒席也要请“跑厨”的。请来家族或当地有头有脸的人做跑厨,商议邀请哪些亲友,操办几桌合适,让谁做礼柜,请谁为大厨,还要约客、请客、帮主人家到其他人家借桌子板凳等等。

正常情况下,请客之前要先“约客”好。约客是对被请人的一种尊重,“有请无约”容易使人产生误会,认为是桌子凑不齐了“顺便”喊的,并没有列入当时的“计划”,其他人到不了了,才将自己作为“替补”;而“有约无请”那更是“重大失误”,如果出现这种情况,约客的人总是多少天都不好意思再见被约的人,老远看到都要设法避开。为了防止“有请无约”和“有约无请”这种低级错误的发生,“好记性不抵烂笔头”,事先准备好的“酒席单子”,约了,请了,就在姓名上面做个记号。“酒席单子”是事先家里几个能做主的人一起商量的,毕竟多数人商量不容易出错。如果是一个家族上几户人家一起操办的事情还要几个长辈共同研究,以统一思想,努力减少人为失误。过去请客要一家一家的由专人登门先约后请,如今请客多数直接打电话或手机群发个通知。

主家提前几天,首先要找个厨师,平时厨师也没有什么事做,就是到了人家有事,特别是到了春节就非常吃香,要提前约请,不然,春节期间往往几个人家“双当”(同一天有几户人家做事需要请厨师)就会被动,即使自家人会做菜,亲戚朋友,尤其是新亲家来了就会感到没有面子,“这么大的桩事连个厨师都没有”,说轻了是没有什么人缘,说重了,对新亲家看不起,容易造成误解。

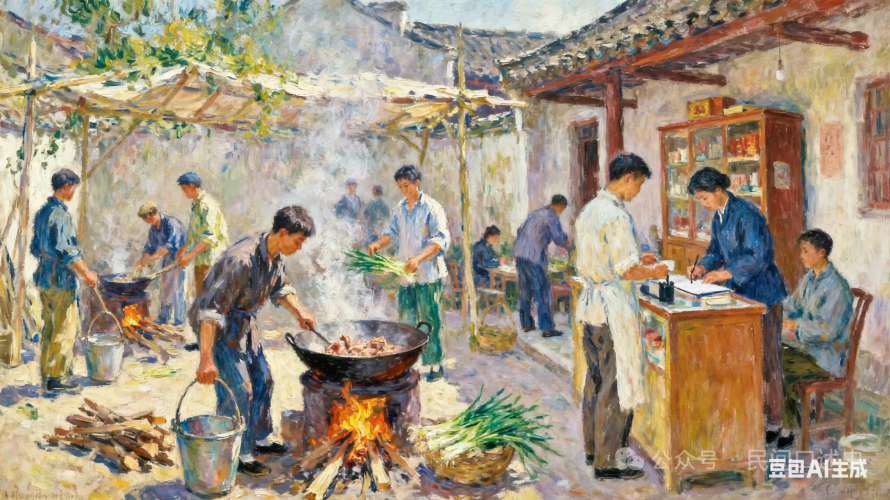

大厨一经确定,便可开列菜单,主家和跑厨分头布置场地、张罗采买。侄男伯女前来帮忙,在院内搭起棚子,支起锅灶,挑水劈柴,剥葱扒蒜;柴火灶内火苗熊熊,大铁锅里肉香扑鼻;跑厨在院子里招呼来宾,礼柜在屋檐下执笔收银。活色生香的酒席正式开启!

家邦亲邻接到主家邀请,男男女女,拖家带眷,全都欣然前往,凑个份子,凑个热闹,顺便解解馋。

宾客落座,八个或十个冷菜上桌,主桌上的男人们还在你推我让,按辈分和年龄,谁坐上席,谁居下首;副桌上嘴馋的孩子早已蠢瀣欲动,嚷嚷着吃这吃那,有的不待允许,直接上手,迅即遭母亲喝止或筷子惩戒后老实下来。旁边立即有人出来打圆场:“孩子想吃什么,叨给吃,怕什么,孩子还小!”孩子的母亲红了红脸说,“主桌那边还没举杯,副桌这里怎好先动筷子?”

主桌上,坐上席的长辈举杯,众人一齐跟着举杯。两盅门杯过后,上席长辈逐一介绍,这是你表叔,那是你二大爷,先敬你表叔,再敬你二大爷。于是乎分头敬酒开始,一轮又一轮,一波又一波,渐次将婚宴气氛推向高潮。

副桌这边,在主桌举杯的同时即刻动筷,无须预热,无须过渡,立马进入白热化状态。桌边似繁忙的运输线,妈妈如勤快的搬运工筷子、汤匙不停地往怀里和身旁孩子嘴里投喂美味,那孩子便如巢里待哺的小鸟,张开小嘴,应接不暇。不大会儿工夫,如狂风卷残云,似秋风扫落叶,冷盘先去了一大半。

院子外面,人群中一阵骚动,谁说了声:“新娘子来了!”唢呐之声由远而近,一会儿工夫,众人簇拥之下,穿红的新娘、着绿的伴娘,在面带春光的新郎官引领下进了院门,小伙子、大姑娘挨挤挤将一对新人送进了新房。

肚中有食,心中不慌,席上的孩子见状,也坐不住了,挣脱母亲怀抱,一个看一个,跑出去瞧热闹去了。“才吃多一点,就不吃了,快把孩子喊回来再吃点。”席上有人说。“俺家孩子,猫肚子,吃不了多少,随他去!”孩子母亲不无遗憾地说。“就是就是!”另几个母亲随即附和。待炒肉片等热炒一上桌,母亲们又开始呼儿唤女,让接茬再吃。实在唤不回来,只好作罢。等到红炖肉等大菜上桌时,孩子们早已跑得没了影,母亲们只能徒唤奈何了。

十岁以后,爸常因家里有事走不开,让我代替他去吃酒席,说是让我历练历练,学着叫人,学着敬酒。席上,伯父们对我关怀备至,怕我拘束,帮我夹菜。我也小大人一般以水代酒,回敬长辈。

主桌之上,男人们最爱搅酒,他们为喝不喝、跟谁喝、喝几杯纠缠不清,酒越喝越多,声越来越大。宴席尾声,一壮汉一时兴起,跟一干瘦老头打起赌来,说自己一碗酒,对方一块肉,结果瘦老头一大碗红炖肉下肚,壮汉不胜酒力,出溜到了桌底下,被人叫醒后,醉眼蒙眬地走出复杂的曲线, 在众人善意的笑声中,踉踉跄跄地回了家。

“喜酒喜酒,歪歪扭扭。”喝喜酒不喝到歪歪扭扭,不能算尽兴。主桌上的男人们都这么说。

俗话说,接喜奔忧。喝喜酒要主家邀请,“吃下红饭”则是闻讯前往。谁家有老人去世,除了娘家舅舅和几个重要的长辈需要孝子上门报丧,其他沾亲带故往往不待知会,大多主动前往。

男人们照例到棺前行叩头礼,按辈分戴上颜色各异的孝帽子; 女人们照例到棺旁痛哭几声,按辈分披上长短不一的孝布。戴上孝帽子、披好孝布的男男女女,依从跑厨安排,陆续落座人席。

虽然主家一再劝客人吃好喝好,客席和堂席上,少了觥筹交错和大呼小叫,不约而同,轻声说话,小口啜饮,慢慢咀嚼,斯文至极。

酒水点到为止,下红饭立马上桌,一律用黑色粗瓷小碗盛着(现在改为白瓷小碗),饭毕,黑瓷或白瓷碗可以带回去,给家里孩子使用,据说可保孩子长命百岁。

丧宴进行的时候,孝子依礼逐桌谢吊,对前来吊唁的亲朋故旧表达感谢之情。胡子邋遢、容颜憔悴的孝子手捧哭丧棒,低眉弯腰,在凄厉的哀乐声中,倒地跪拜,席上众人,连忙放下手中碗筷,一齐起身还礼。

礼毕,孝子起身离去,众人缓缓落座。我将口中没来得及咽下的那口饭和着眼泪咽了下去,仿佛不是咽到肚子里,而是堵在了心口上,沉沉的,坠坠的,为逝去的,也为活着的。

我仍时常想起儿时吃酒席的场景,那是极其真切的悲与喜……