峄山的石头是出了名的怪,像一群被时光遗忘的巨兽,或卧如困狮,或立似剑鞘,浑身都带着股子桀骜不驯的劲儿。这些石头各有其名:“五巧石” 一石五形,五面移步换形,巧趣横生;“游龙石” 蜿蜒昂首,石表凸如鳞甲,蓄势待飞;“卧虎石” 庞大伏山,轮廓像猛虎休憩,沉静威严;“一线天石” 两石相依,缝隙狭窄,似巨鳄裂颚,隙中天光如齿间漏月…… 每一块都形象逼真,活灵活现,藏着独特的韵味。

十年前的初秋,我是被一群热爱户外的山友拽着攀上了峄山。那时进山的路还是碎石铺就的便道,从登山口往上爬,崎岖的山道上荆棘丛生,灌木的枝蔓时不时地勾住衣角,鞋底碾过满地松针,混着几枚带齿痕的山桃核,硌得脚生疼,想必是头夜山鼠的盛宴吧。我们手脚并用爬过几处险坡,气喘吁吁之余一览峄山奇石阵。正为这些名声在外的怪石啧啧赞叹,不料在攀上高耸的丹丸峰青灰色崖壁的刹那,便撞见了那枚斜立的椭圆形巨石。它高约 18 米,粗达 12 米,体量巨大。在众多巨型岩块簇拥环抱的丹丸峰主体顶部突兀其上,孑然独立,椭圆的石身通体赤红,像一颗被顽童斜插在崖边的朱砂弹丸,底脚竟空着一道缝,仅靠手掌宽的一条石棱相连,向外倾斜着的石身,看着岌岌可危,仿佛下一秒就要坠进云海。当时惊得我半天没挪步。

石面上天然形成的螺旋纹路,从石底绕到石顶,仿佛是自然这位顶级工匠精心绘制的神秘符号。阳光照过时,纹路里嵌着的石英砂便浮动着金光,像极了炼丹炉里滚动的药汁。

“这石头邪性得很。” 领队蹲在石旁的杜鹃丛里,往嘴里塞着野山楂,“说是晴天里呈朱砂色,阴雨天就泛紫,夜里还会发微光,老一辈人传那是‘丹气’在动,具体是不是这样,我也没见过。” 他指了指石顶那方凹陷,“那叫‘丹池’,听人讲无论旱涝总那么满,前几年大旱山下井都干了,这儿的水还能照见云影。” 顿了顿,他自己也笑了,“这些都是听来的,不管真假,就是觉得挺神奇。”

我伸手去摸石身,指尖触到的不是寻常岩石的冰凉,反倒带着一丝温润。石底的那道缝,风穿过去时,发出呜呜的声响,像谁在暗处吹着粗陶埙。

队友老李说:“这声音有讲究,月明星稀的夜里,能听出调子来,像极了俺村老瞎子吹的《凤凰吟》。” 那时只当是山风穿石的巧合,看着石壁下斜生的那株黄山松,根须如爪,深深抠进石缝,竟在赤红石面上勒出几道青黑色的痕。我真觉得这石头是天地最偏心的造物,把岩浆的炽烈、冰川的雕琢、风雨的研磨,都揉进了这团赤红里。

下山时已近黄昏,回望丹丸峰,那巨石竟像悬在半空的灯笼,石顶 “丹池” 里的水映着残阳,红得像要淌下来。老李又说,这石头是有灵性的,民间传的早年间有采药人在溶洞里避雨,见石缝里渗出过红液,像极了药书上说的 “石髓”。那时不懂这些话的深意,只把这石头的奇险与温润,连同满袖的松香,一并封存在记忆里。

峄山脚下的春桃花开了又败,峄山的风便在这花间,卷走了十个春秋。谁想光阴流转,又是一年夏至刚过,这次偶然的徐州作家采风之行,竟让我再度站在了峄山脚下。

重登丹丸峰,十年前怪石错落的山野小径,早已是蜿蜒如带的青石板路。想来它大约不记得十年前那个在半山腰气喘吁吁的身影了,如今拾级而上十分轻松,石阶边缘凿着细密的防滑纹,每隔数十级便有一方观景台。六月的日光把石面晒得发烫,脚步却像被无形的线牵着,顺着记忆往峰顶去。目光越过层层叠叠的峰峦,直指向丹丸峰的方向。还是想看看那块凌空斜立的赤红巨石,那股子悬而不落的奇劲儿,这些年总在心里晃,像枚没焐热的朱砂痣。

从峄山之巅的五华峰东侧攀爬过一段铁制阶梯,再绕过巨石堆叠而成的石洞,就抵达了丹丸峰。

陪同我们的讲解员,柔软的声音被山风滤得清润:“丹丸峰因峰顶丹丸石得名。此石形成于 25 亿年前,属石英二长岩,因含高铁质呈赤红色,螺旋纹是冰川运动的擦痕,但在古人眼里,它是仙‘迹’的化身,所以是咱们这儿的镇山之宝。”

顺着她的指尖落在石阶旁的指示牌上,我看到 “丹丸峰” 三个古朴大字,竟与峰顶那块巨石,在这方天地间隐隐地遥相呼应。哦,那不正是我心心念念的仙石吗!仰头望去,它悬系半空,摇摇欲坠,朵朵白云萦绕其间,天成奇绝,真是妙不可言。

千百年来,它始终稳稳地屹立在丹丸峰上,见证着峄山的日出日落、四季更迭,经受住了无数次狂风暴雨、地震山摇的考验。这股于险境中岿然不动的宏大气魄,简直是天地间最磅礴的宣言,怎能不让人心生敬畏、深深折服!

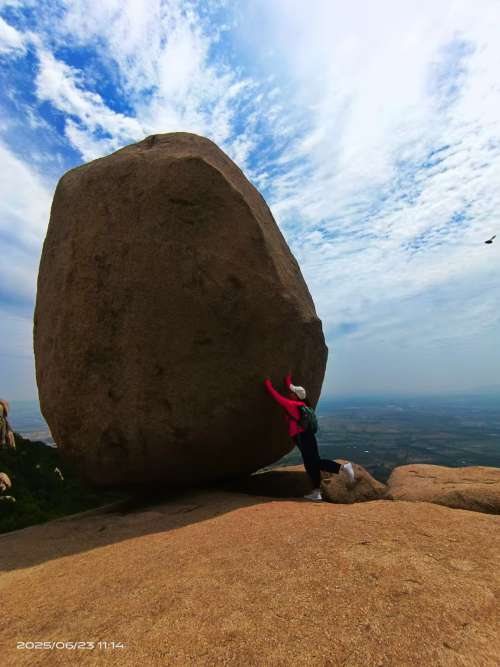

彼时,看到徐矿作家李德响老师轻快地爬上了峰顶,正在丹丸石下驻足端详。我再也按捺不住内心的狂喜与悸动,在身后文友们的一片惊呼声中,手脚并用快速攀爬上了崖壁。十年相隔难得又一见,这跨越时光的重逢,已让我的心湖掀起了万丈波澜。

靠近石身,我的目光落在中段一道浅痕上,光斑里恍惚间透出 “王子乔吹笙处” 六个小字,笔画瘦硬,像是用锐石直接刻上去的痕迹 —— 不知是真有古刻,还是光影捉弄人。记得《列仙传》里记载,周灵王太子王子乔曾在此吹笙,笙音如凤凰鸣叫般悦耳动听,常引百鸟来朝。后来仙人浮丘公引他去嵩山修炼,三十年功成后,他乘鹤仙去,临行前将一粒仙丹留在峰上,仙丹落地,便化作了这丹丸石。

据说清代县令王尔鉴还借此典故,题诗一首:“丹成悬天半,绝埃无根蒂。安得王子乔,攀石腾云际。” 诗中那 “攀石腾云” 的怅惘,倒与此刻望着石痕的恍惚相映。再看那道浅痕时,竟像是仙人离去时,用指尖在石上轻轻一点的印记。元代的全真教道士认为石中藏有 “先天一气”,顺着浅痕能听见地脉流动的声音。我把耳朵贴在石底缝间,果然听见细微的嗡嗡声,像是远处山泉在石下奔涌,又像谁在轻轻吹笙,那声音穿过石缝,与十年前山友老李说的 “丹气鸣响” 渐渐重合。

这颗凝结着仙家传说的石头,在古人笔下还有另一重身世 —— 关于丹丸石,还有一个更奇妙的传说。清代《峄山志》里是这样记载的:“丹丸石,峄山之巅,形若丹丸,传为女娲补天余石,石纹即炼石之痕。” 原来女娲补天时,剩下的一颗五色石掉落在此处,历经漫长岁月,演变成了丹丸石,石上的纹理便是当初炼丹时留下的痕迹。

中午在景区里开的座谈会上,邹城市峄山风景区党工委吴本军书记也谈到,古人总把自然奇观与神话相连,其实是借石头诉说对天地的敬畏。丹丸石的螺旋纹,很像道家 “九转还丹” 的图谱,他们便说这是炼丹时留下的痕迹。

是呀,无论是仙家故事,还是创世神话,都为丹丸石增添了浓郁的神秘色彩,让它在人们眼中不仅仅是一块石头,更像是承载着古老记忆与美好期许的灵物。

午后,我们顺着景区的栈道下山,走到鳌字石处向西边回望,透过树枝空隙,看到蓝天白云下的丹丸石悬立于峰顶,似远古神兽昂首傲视苍穹,雄浑霸气中透着岿然不动的沉稳。

我突发灵感,举起手机给市作协王夫敏主席抓拍 —— 他抬手的刹那,远处逗留在巨石下的李德响老师,竟像被这只大手轻轻托在掌心,奇妙的画面撞进镜头。诗人刘梅见状惊呼:“哎呦,快来看!李老师成了王主席的掌中宝,太神奇了!” 文友们的打趣瞬间炸开,市警察协会会长张爱华大姐捧腹笑道:“不如叫‘飞来石’,人与石被一同托举,这般人与自然的和谐,怕是千年难遇的幸运!” 又有人接话:“郁老师拍的,该叫谐音‘欲飞石’才妙!” 看着自己被 “托举” 的奇妙姿态,李老师开心得像个顽童:“我正馋这颗‘长生不老丹’舍不得走呢,这下倒好,真要带着仙气腾空啦!”

哈哈哈,此起彼伏的笑声漫过石间、穿过岩缝,竟与周灵王太子的笙音、女娲补天时的凿石声、元代道士的诵经声渐渐共振 —— 仿佛丹丸石正开口说话,说它见过百鸟朝凤的盛景,见过古人凿石记史的虔诚,也记得十年前那个对着它发呆的女子。风过处,似有笙音从巨石上漫溢开来,绕峰三匝,久久不散……