序曲:山河万里与心灵震颤

您一定有这样的体会,每当收拾行囊,踏上漫游神州的旅程,祖国山河的壮阔雄奇、人民的坚韧伟力与历史的厚重绵长,总在遇见特定景致的瞬间,率先叩响心弦,唤醒深藏心底的共鸣。正如那首家喻户晓的旋律所唱:“长江、长城,黄山、黄河,在心中重千斤”—— 寥寥数语,便轻易牵起每个旅人满溢的情思,让山河的印记与家国的眷恋,在步履间愈发清晰滚烫。

长江发源于唐古拉山,携雪域冷峻与巴蜀险峻,润泽江汉平原后,浩浩荡荡东入沧海。其浪含 “朝辞白帝” 的诗意,其道留 “大江东去” 的豪情。长城似巨龙盘亘华夏脊梁,烽火台铭记边关烽火与戍卒乡愁,砖石镌刻 “秦时明月” 的沧桑及守土卫国的壮志。黄山云蒸霞蔚,迎客松千载守望;黄河裹沙呼啸,壶口瀑布轰鸣若大地脉搏。此江、此城、此山、此河,尽显中华 “人杰地灵” 的文脉与 “物华天宝” 的厚赠。遥望万里山河,唯叹江山如此多娇!

不过,当2018 年 5 月 23 日,我与老伴自孔府孔庙踏入孔林之际,内心涌起前所未有的震撼,令我对民族性格与历史真谛有了更为深刻的体悟。

“孔林”,曾鲜明彰显封建等级礼制。昔日礼制规定,平民之墓称 “坟”,王侯之墓为 “冢”,帝王陵寝谓之 “陵”,唯 “圣人” 之墓,方可称 “林”。国内常将孔子与洛阳关林关羽并称,一文一武,其 “林” 号镌刻入华夏礼制,以区分世间百态与圣人专属的肃穆。虽民间亦有 “亚圣林”“兵圣林” 之称,然孔、关尊崇地位,无可替代。

“近泪无乾土,白杨多悲风”,提及墓园墓地,人们总不由将其与悲戚、阴森、恐怖绑定,视作狐鬼潜行的荒寂之所。《聊斋志异》中,多少段发生在墓地坟场的悲欢离合,更给这片土地添了几分诡谲的神秘色彩。可当我真正跨过孔林那道厚重内敛的红门,才骤然惊觉 —— 能震撼人心的,从来不止宏伟巨物。

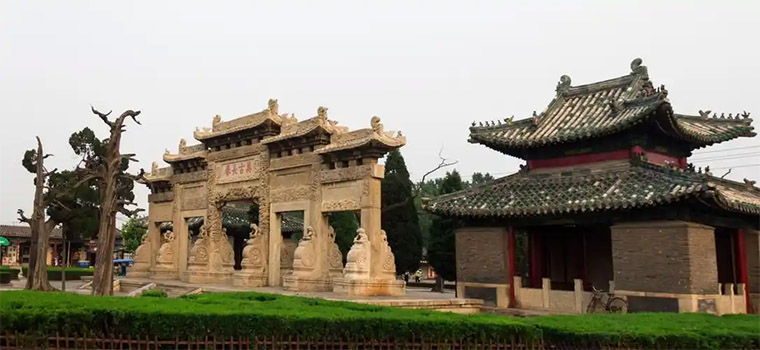

孔林没有黄山云海翻涌的壮阔,也无长城蜿蜒千里的磅礴,却凭着满林古木的森然肃穆、千年沉淀的深邃静谧,在岁月长河里独步千古。因孔子被尊为 “至圣先师”,这片林地也得 “至圣林” 之名,门楣上的匾额三字为雍正御笔所书,笔锋沉稳如三位躬身老者拱手相迎,静静等候来人踏入这方天地。

在入口核验机上轻刷身份证,清脆的确认声落定,我便与老伴相携并肩,怀着满心的好奇与深深的敬重,我们放缓脚步,一步步踏入这片浸润着千年文脉的非凡之地 —— 每一步都似在与过往对话,连呼吸都不自觉地轻了几分,生怕惊扰了这里沉淀已久的历史回响。

孔林:被岁月轻合的巨大书卷

靠近孔林,入口木牌坊上 “老桧曾沾周雨露,断碑犹是汉文章” 之句,率先触动感官。此语仿若钥匙,未入其里,便助人触碰到时光脉络。毛主席也曾为孔林底蕴所吸引,1952 年 10 月 28 日,他在杨尚昆、罗瑞卿陪同下游览孔林,途中兴致勃勃讲述曲阜曾为鲁国都城的悠久历史。

穿过牌坊,潮湿青苔、腐叶与树脂气味交织,恰似翻开一本留着缝隙的线装古书,这股苦凉气息,便是孔林书卷的 “扉页之味”。漫步其间,传统墓园的阴冷荡然无存,唯有古柏蔽日,碑石伫立,风声沉静。我不自觉放轻脚步,生怕惊扰落叶或残碑承载的悠悠时光。碑刻历经风雨洗礼,恰似智慧书页,纹路诉说文明赓续;腐叶松软,踩踏之下,仿若可听见历史回声。孔林并非单纯的悲戚凭吊之地,而是后人触摸文化根脉、感受精神力量的圣地。

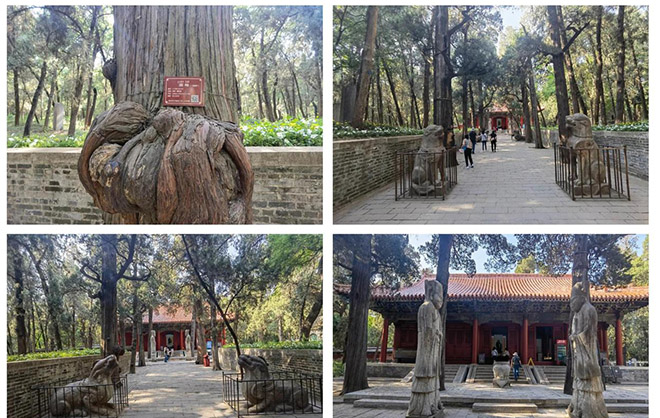

古木:以年轮铭刻忠诚

孔林占地三千多亩,百年古木近万株,桧、柏、槲、楷等种类繁多。据载其 “四方奇木来植”,历代弟子、官员乃至华侨凭吊时植木追思,使其成国内最大的人造园林。每棵树都如凝固的邮票,将两千五百年的敬意播撒于这片土地。

脚下落叶绵软,踏之沙沙作响。阳光穿透枝叶,洒下斑驳光影。粗壮古柏需三人合抱,树皮裂痕似老人掌纹,标牌标注 “东周遗植”。触摸时树脂粘手,似悄然触碰到时间脉络。

最令我驻足者,乃“先师手植桧”。其树干皲裂如龙鳞,却绽出嫩绿新枝。轻抚树皮,仿佛能听见子贡誓言,感知两千余年岁月变迁。它如忠诚卫士,见证风雨与时代更迭,始终守护民族精神家园。

林子里的每棵树都有故事。那棵植于唐代的高大银杏,秋日里金黄叶子如蝴蝶飘落,铺满地面,似为墓园铺上金色地毯;那株古老枫树,深秋时叶子红得似火,燃烧着生命热情,也映照着土地的厚重。它们用年轮记录岁月流转,用枝叶承载人们思念,成为孔林历史的鲜活见证。抬头时,一只松鼠从树干后探出头,尾巴一甩,落下一颗熟透的楷果,正中我掌心——孔林连小动物都会说“欢迎”。

孔子墓:一抔黄土,万古回声

穿过孔林大门,至圣门巍峨耸立。其高大雄伟,门上规整镶着 81 颗门钉,每一颗似都在静静诉说过往,彰显孔子于帝王心中的尊崇地位,更烙印于百姓心底,成不可撼动的精神丰碑。

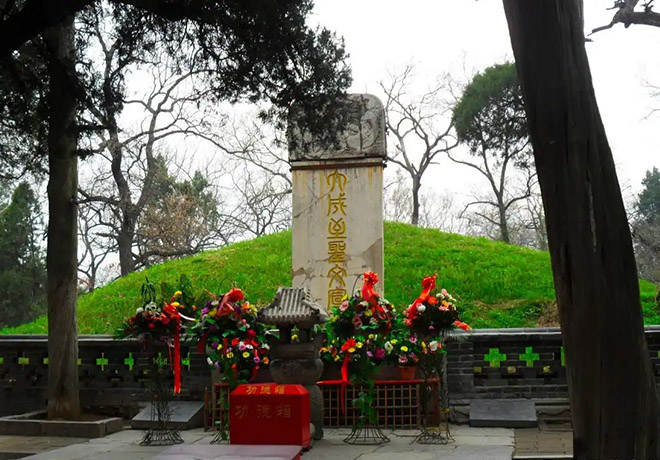

穿过第二道至圣门,走过洙水桥牌坊,再经 “挡墓门”,沿漫长甬道穿过享殿,便见诸多鲜花簇拥一座低矮墓丘 —— 孔子之墓映入眼帘。墓围素墙,内立 “大成至圣文宣王墓” 金字残碑,碑身裂痕纵横,仿若历史伤疤,似在无声控诉 破 “四旧” 时遭受的劫难,那道伤痕难以愈合,时刻警醒后人。墓前祭品与飘扬红绸,为肃穆之地添几分人间烟火,仿佛借特殊语汇,与长眠圣贤轻声对话。

我随众人庄重脱帽俯身。俯身刹那,膝盖轻响,时光洪流仿若骤然奔涌而来。我恍然领悟,此非简单朝圣仪式,而是跨越两千五百年岁月,与智者的深度对谈。脚下黄土静默,却似以神秘力量回应叩问;周边松柏于微风中沙沙作响,恰似传递孔子谆谆教诲。这一刻,时空似交错相融,我仿若望见一条蜿蜒道路自尼山悠悠而来,跨越千年沧桑,直抵心间,为我指引前行方向。

碑碣:石头的编年史

树木是活着的历史,碑碣则为石头的经典。沿神道向北,现存四千余通碑碣如沉默史官,以篆隶楷行草铭记悠悠时光。置身其间,即便如桃源人般不通历史,亦能感知朝代更迭的厚重。

蹲于唐碑前拂去苔藓,“大唐开元” 笔画丰腴,似胡旋舞灵动,盛唐鼓角或胡姬环佩之声,仿若于耳边回响,见证时代包容。东汉 “建和元年” 碑笔锋瘦硬,恰似乱世曹操横槊的英雄意气。

一块断裂元碑格外动人,“大元敕赐” 醒目,碑身却空无一字。导游言元末战乱致使碑刻未竟,空白之处如历史未愈创伤,展露出无声力量。另有民国二十四年的碑,“抗日阵亡将士” 六字凌厉似弹痕,让人不禁联想卢沟桥枪声与金陵血色,为那段不屈岁月刻下沉重纪念。于此,我们还邂逅两位孔家名人:《桃花扇》作者孔尚任,及孔子七十六代嫡孙、三十代衍圣公孔令贻。

此外,《亮剑》孔捷原型孔庆德中将作为孔子七十三代孙,逝后亦葬于此。其墓碑由迟浩田题写,刘华清、宋任穷题词,成孔林独特景致。

坟茔:时间叠成的考古剖面

孔林藏孔子七十六代后裔的十万余座坟茔,堪称 “立体墓葬史”。春秋封土、秦汉方上、唐宋圆丘、明清宝城宝顶,直至民国水泥墓与现代草坪葬,墓葬形式更迭,映射社会精神变迁,两千余年延续不绝,实属罕见。

神道石板因千年踩踏,光滑似镜。导游称 “一座坟一个朝代”。拨开草丛,可触碰春秋黄土;前行几步,能寻见秦汉、唐宋规制;草坪处安葬着 2018 年迁回的七十六代后裔骨灰,草籽覆棺,借春秋荣枯传递 “时光接力”。

最触动我的是神道旁三座土冢,低平如倒扣的碗,无碑无碣,只长青草。导游说这是子路、冉有、宰予的墓。我忽然想起《论语》中 “未能事人,焉能事鬼” 的对话:原来孔子及其弟子,生前重 “人事”,身后也弃 “虚饰”,他们的坟茔没有规制高低,却以最朴素的姿态,印证了 “不朽在思想,不在坟丘” 的真理。

正午时分,我与老伴在子贡植楷碑亭享用 “论语饼”,饼面 “三人行必有我师” 字样,将哲理与麦香融于舌尖。不远处,一位佩戴手环的孔氏七十六代孙用激光笔和软刷为汉碑做数字化记录,孩童在老师引导下诵读 “礼之用,和为贵”,稚嫩童声于林间回荡。

追溯:历史断片与完整序列

世界上许多古老文明,都曾创造过令后世惊叹的奇迹,却多因外族入侵、自然灾祸、社会动乱而毁灭或中断。埃及金字塔在黄沙中矗立四千年,终被沙漠与帝国更迭磨平文明齿痕;玛雅太阳历精确到分秒,却在九世纪某个夜晚骤然停摆,只留下丛林吞噬后的石碑;高棉吴哥窟、复活节岛石雕像被遗忘在荒漠、丛林与荒岛,任风沙侵蚀;庞贝城、古希腊雕刻沉埋于泥土与海底,仅靠后世偶然发现的手抄本,才为人们展示早已逝去的世界。这些历史陈迹,反映的多是历史的断片。

一千三百年前,唐朝大诗人陈子昂登临幽州台,曾为 “前不见古人,后不见来者” 而 “念天地之悠悠,独怆然而涕下”。人们站在那些 “空前绝后” 的历史陈迹前,大抵也会生出类似感慨。

孔林却如不竭长河,自春秋流淌至今,融合秦汉、唐宋、明清与民国文化,展现历史完整脉络。若陈子昂置身于此,可回溯封建制周代萌芽、秦皇汉武风云,亦可前瞻民族于天灾人祸中顽强延续的生命力。

据史籍记载:北宋末年,金兵南下,康王赵构建立南宋,孔子四十八代孙孔端友迁居衢州,成为南宗 “衍圣公”;入主中原的金人则将孔端友之弟孔端操的二子孔璠定为合法继承人,是为北宗;蒙古族占据中原后,又封孔子另一后人孔之全为 “衍圣公”,形成宋、金、蒙古各有一位 “衍圣公” 的局面。此后经元、明两代调停,三派后裔的正统之争才归于平息。

封建统治者无论谁掌权,都要抓住 “衍圣公” 这面旗帜,既为彰显统治合法性,也为借孔子思想巩固统治。但背后更深刻的文化逻辑在于:孔子思想对中华民族的深远影响。就是联合国教科文组织的权威都认定,《论语》为 “人类思想里程碑” 之一,与古希腊哲学巨子柏拉图的《理想国》并列。无论孔子学说中存在多少封建糟粕,它终究是民族历史与文化的象征。即便外族凭武力问鼎中原,在中原先进的封建经济与文化面前,也往往被同化,最终融入中华民族 —— 这正是孔林历经沧桑却绵延不绝的重要原因。不过,这种文化互动并非单向同化,其间包含着不同文明的碰撞与融合,不宜简单概括为 “征服者被征服”。

沉思录:当历史与现实握手

我静坐在苔痕斑驳的石仪旁,阳光透过桧柏洒下跃动光斑。那位七十六代孙俯身在东汉《建和元年》残碑前,手环蓝光闪动,激光点云一寸寸掠过“汉隶”斑驳的笔锋。她轻点屏幕,千年碑身即刻在云端“重生”;旁边的孩子戴上VR眼镜,指尖轻触,虚拟楷果自空中飘落,与真实落叶撞个满怀。风翻动古木,也翻动数字化的竹简,心跳、快门、高铁远音,共同成了此刻的和弦。

如今的孔林,早已褪去封建时代 “圣地” 的封闭旧影,不再是仅供皇室祭拜的禁地。它静静矗立在齐鲁大地上,成为国家尊重自身历史、珍视文化根脉的见证,是民族传统得以延续、向心力得以凝聚的生动注脚。正是在这样深厚的历史积淀与璀璨的文化根基之上,我们这个承载着五千年文明、蕴含着磅礴生命力的民族,正沿着党的指引,奋力开拓社会主义现代化建设的宏伟征程,用心谱写着属于新时代的崭新历史篇章。

微风轻拂过孔林的周碑汉碣、唐冢宋墓,千年古木抽出的嫩叶簌簌作响,似在低声絮语,又像在诉说着跨越时空的沧桑与生机。偌大的林园里,神秘与静谧交织,时光仿佛在此刻放缓了脚步。我缓步穿行其间,目光掠过掩映在林木深处、青草萋萋的座座墓冢,忽生奇想:历史之河自孔林发源,奔涌千载从未停歇,那如林的碑碣、成群的石仪、镌刻着历代文字的残石,不正是河流在河床里冲刷沉淀下的文明痕迹吗?人事变迁如白驹过隙,孔林却始终矗立如初,这份 “依旧” 里,藏着中华文明从未断裂的脉络。

此时,孔子 “未知生,焉知死” 的追问,忽然在耳畔回响。对 “圣人” 的尊崇,若走向过度 “圣化” 的极端,难免会沦为思想禁锢的枷锁。孔林真正的价值,从不只在于对先哲的纪念,更在于让我们以历史为镜,思考如何在传承中突破创新 —— 当数字技术让 “孔林” 走进云端,当公共考古让文化遗产触手可及,当跨文化对话让儒家思想走向世界,这份在创新中传承的坚守,或许才是对孔子思想最深刻的继承。

“未知生,焉知死”,尊崇孔子若过犹不及,易成思想枷锁。孔林真正价值,在于借历史启迪后人传承创新。借数字技术、公共考古与跨文化交流,儒家思想正焕发新活力 —— 此乃对先哲最为深刻的继承。

尾声:倘若孔子醒来

晚霞映照之际,我于大门回首,孔林似镶边翡翠静卧齐鲁大地,更像时光隧道 —— 古木年轮铭记时光褶皱,碑碣斑驳藏着密码,尘埃裹挟故事,每口呼吸皆弥漫历史沉香。

相较山川壮丽,孔林动人处常藏于细节。两千年文化与思念凝聚为可触温度:汉碑微凉、落叶轻响、新草鲜嫩,访客能于碑字与树荫间,聆听 “仁”“礼” 传承之音。

微风再起,卷起满林的细碎声响。周碑汉碣在暮色中泛着温润的柔光,似在与天边的云霞对话;唐冢宋墓旁的新草长势正好,嫩绿的叶片托着晶莹的暮色;千年古木的新叶簌簌作响,像是跨越时空的私语。我缓步穿行在青草萋萋的墓冢间,目光掠过那些刻着岁月痕迹的石碑,忽生一个浪漫的念头:若能轻轻唤醒长眠于此的孔子与他的后人,让他们亲眼看看今日的景象 ——“龙的传人” 们带着敬畏与虔诚而来,智能手环的微光与汉碑的古意交相辉映,年轻的手掌轻抚碑刻时,眼底满是对文明的珍视,那该是怎样一番震撼人心的画面?

当他们抬眼孔林之外,只见——

一列银白列车贴地掠过麦浪,穗芒与车窗交换短暂的倒影;实验楼的暗室里,指甲大的芯片亮起幽蓝脉冲,像替星辰计时;收割机在傍晚的田垄上留下最后一道金线,然后悄悄熄灯;更远处的海面,薄雾中浮起一座新架的大桥,桥灯如串珠,把两岸的涛声缝在一起。

这一切,都在替他们回答:何谓“大道之行”。