嗒嘀嗒,嗒嘀嗒,小朋友,小喇叭开始广播了。今天,我们要讲三个故事,红军井、渡口和守望的故事。

第一个故事:红井

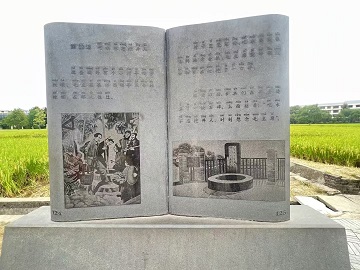

在江西瑞金红军井附近,我走走停停,寻找课文中的红军井。

小朋友,你来这里做什么?坐在红井旁边,正在用木水瓢舀水喝的老爷爷问道?

老爷爷您是谁?我来寻找小学课文《吃水不忘打井人》中的那口井。

我嘛,“小喇叭”中的“故事爷爷。”老爷爷和蔼可亲。

您就是“故事爷爷”孙爷爷啊!我可是您的追星族。从“红色故事我来讲”节目中听了好多红色故事,这次能给我讲讲这口井的故事吗?

小朋友,你想听?孙爷爷微微一笑的问。

瞬间,我把头点的像小波浪鼓似的。

孙爷爷把木水瓢递给我,清了一下嗓子里的痰,准备开播。趁着稍纵即逝的空闲,我端起木水瓢尝了一口,真甜呀!一扬脖子全倒进胃里。

“故事爷爷”用手指着这口井说,它直径85厘米,深约5米,看起来不太,但在当年修建十分不容易,让沙洲坝人喝上一口干净卫生的井水是件难事。

当地曾经流传这首童声歌谣:沙洲坝,沙洲坝,没有水来洗手帕;三天无雨地开岔,天一下雨土搬家……

当年,沙洲坝不仅无水灌田,就连群众喝水也非常困难。1933年4月,中华苏维埃共和国临时中央政府搬到沙洲坝办公后,毛主席偶然发现了这个问题。

那天,毛主席看见一个老乡挑着浑浊的水往家里走,就问:老乡,这水挑来做什么用呀?老乡回答说:吃呀。主席说:这么脏的水能吃吗?老乡回答:再脏的水也得吃呀!毛主席又问:水是从哪里挑的?老乡又回答:从塘里挑的。

毛主席请老乡带他去看看。走了一阵,一个不大的水塘出现在眼前,只见水塘水质污浊杂草丛生,原来,全村人洗衣、洗菜、吃水全在这里。

眼前的一切,让毛主席心酸,他下决心帮村里打口井!可没想到,听到这个消息村里百姓却忧心忡忡,那时人们思想落后,村民很迷信。一听要打井,几位老人站出来极力反对,他们说,主席啊,我们沙洲坝是条旱龙,打了井就断了龙脉,龙王会怪罪下来。

毛主席听后,笑着对村民说:挖井是为了大伙有干净的水喝,真要是有龙王爷来找麻烦,就让它找我毛泽东好了!村民听完后,哄堂大笑。迷信思想也随即解除了。 打井那天,一大早,毛主席带领几个红军战士在村前几十米的地方进行水源勘探。当井位确定后,便挽起衣袖,卷起裤腿,带头挖了起来。群众见毛主席亲自开挖水井,也纷纷带着工具加入挖井队伍。大伙挖的挖,铲的铲,干得热火朝天。

打井那天,一大早,毛主席带领几个红军战士在村前几十米的地方进行水源勘探。当井位确定后,便挽起衣袖,卷起裤腿,带头挖了起来。群众见毛主席亲自开挖水井,也纷纷带着工具加入挖井队伍。大伙挖的挖,铲的铲,干得热火朝天。

经过十几天的奋战,当挖到5米深的地方,一股清澈的泉水从地下喷涌而出,看到喷涌清澈的泉水,村民欢呼海雀跃,一桶桶清澈甘甜的井水从井中打出,沙洲坝的村民喝上了干净的井水,他们喝在口中,甜到心里。

沙洲坝终于有了自己的水井!为了使井水更清澈卫生,专门用鹅卵石砌了井壁。毛主席还亲自下到井底铺沙石、垫木炭。

因为这是毛主席带领红军战士开挖的水井,乡亲们都亲切地称它“红军井”。如今,90多年过去了,水井还能使用,小朋友你说神奇不神奇。

我被精彩的故事深深吸引,竟忘了回答。

第二个故事:渡口

小朋友,天不早了,快回家吧!

我摇了摇头,不嘛,“故事爷爷”再讲一个吗。

你不困吗?不困!

那好吧!你闭上眼,打个盹,不让你睁眼时,千万别睁,我带你去个好地方。

我是个听话的孩子,把眼闭的相当紧,一点光也不见,生怕被丢下。

孙爷爷一声走起!我仿佛像孙悟空似的,腾云驾雾,行走云端,一眨眼十万八千里。那种感觉没说的。

小朋友,睁开眼吧!

我把眼睛睁开,一条大河映入眼帘。连忙问:孙爷爷,这是什么河啊?好长好宽呀?

孙爷爷用沉重的语气说:于都河,600多米宽,水深1至3米。第五次反“围剿”,由于党内“左”倾机会主义的错误领导和国民党反动军队的重兵“围剿”,中央红军在根据地英勇苦战仍然没有打破敌人的“围剿”,根据地日益缩小,红军被迫转移。当年,毛主席提前一个多月来到于都,经过深入调查,在于都一间小屋与周恩来彻谈。随后,红军就决定从于都过河开始长征。为支持红军渡河,于都河沿岸群众倾尽家中木材,捐出门板、床板,甚至棺木的不在少数,汇集800多条大小船只,最终在约30公里的河段架起了5座横跨600多米宽水面的浮桥。

1934年10月,中央红军已经全部集中在江西南部于都附近。根据中革军委的命令,10月16日至19日傍晚,中革军委、红军总司令部和中央政府所属机关和红一、三、五、八、九军团分别在于都城东门等8个渡口渡于都河。当时,河上没有一座桥,于都人民便搭浮桥,摆渡船,共有8万7千人渡过于都河,走上长征路。

小朋友,当年中革军委、红军总部、中央直属机关和毛泽东、朱德、周恩来、张闻天、博古就是从咱们爷俩脚下这个县城东门渡口渡过于都河的。由此,红军踏上了漫漫的长征路,开始了著名的二万五千里长征,开启了祖国的新篇章。

当年,为了送别红军战士,无数百姓眼含泪水恋恋不舍,队伍中有妈妈送儿子的,有妻子送丈夫的……此时此刻担心的心情,就像 那首歌中唱的:

啊呀勒

红军阿哥你慢慢走勒

小心路上就有石头

碰到阿哥的脚指头

疼在老妹的心里头……

孙爷爷看到眼泪汪汪的我,想安抚一下我的情绪,指着不远处竖立的一块石碑念道:“于都人民真好,苏区人民真亲。”这是周恩来当年在得知于都老人将棺木捐给红军搭浮桥后发出的感慨。

听完这段红军长征出发的故事,我眼望面前这奔流不息的于都河,眼眶里如同于都河水,留下感动的泪水。

孙爷爷童言童语讲述红军长征出发时的故事,让千万个稚嫩的童声和崇高的信仰相融合,引发儿童的心灵震撼和情感共鸣,成为“小喇叭”系好人生的第一粒扣子。

第三个故事:守望

老公!快七点了,平日你五点多就起身了,怎么今天赖在床上不起来,有点反常。妻子平日七点才起床,今天破天荒比我早。

夫人,我刚才做了一个美梦,梦见了小时候“小喇叭”中的“故事爷爷”孙敬修爷爷,他老人家带着我去了趟瑞金红井,于都长征第一渡。

孙敬修爷爷吧,我认识,从小就是听着他的红色故事长大的。

是的!我们都是“小喇叭”的忠实听众和粉丝。更重要的是,我同“小喇叭”都是1956年诞生,不过他大我几个月,说到这,我把嘴一撅,有着得意忘形。

行了,别显摆了,你忘了吃过早饭,银河悦读文友要一起去看望106岁的段桂秀老奶奶。

坏了,我怎么把大事给忘了,一个鲤鱼打挺下了床,匆忙洗漱,吃过早饭,上了大巴车。

大巴车沿着山川秀丽的赣东山区公路,赶往于都车溪乡坝脑村红军烈士王金长的遗孀段桂秀家。大约行驶 40多分钟,来到段奶奶一家住的四层小洋楼,小洋楼是政府帮助修建的,她也有了重孙子,一家人过得蛮幸福。

段桂秀老奶奶给我的第一印象是脸上刻满岁月的风霜,但精神和步履一点也不像超百岁老人的神态。见到远道而来追星族的来访,她热情招呼我们进屋,桌上和茶几摆放着花生,让我们随便吃。

墙上王金长烈士的参军照旁,是段奶奶的照片,她与丈夫同框,仿佛他们的新婚照。听完导游的讲述,我们知道了王金长与她结婚仅三天,便参加了红军,后来英勇牺牲。她一等就是90年,这种思念、等待、守望的忍耐力,完全超出常人想象。

古有孟姜女千里寻夫,今有段等丈夫苦苦守望九十年。这是一段跨越时空的爱情故事,这位超百岁老人,真是一位让我仰慕的慈祥老奶奶。

古有孟姜女千里寻夫,今有段等丈夫苦苦守望九十年。这是一段跨越时空的爱情故事,这位超百岁老人,真是一位让我仰慕的慈祥老奶奶。

段桂秀奶奶出生在上个年代初的段屋乡,家里条件艰难,还未满月就被车溪乡一户王姓人家抱养。与其说是童养媳,还不如这是她最美的童年,因为那段时间里有她跟丈夫最美好的回忆。

在那个资源匮乏的艰苦年代,能吃上饱饭的都算很不错的。段奶奶说,王姓人家的王金长对她很好,去哪里都会带上她、有好吃的好玩的都让着她,而她也一直喊金长哥哥。

在段桂秀12岁那时,王金长毅然决定投身革命。刚开始她不同意,经长哥耐心劝说,她放下儿女情长,支持金长哥的决定。

在那个特殊的年代,父母送别儿子、妻子送别丈夫的故事说不完,道不尽。分别时,年幼的段桂秀送金长哥哥到车头圩的一棵老樟树下,送给丈夫一双布鞋。王金长脱下身上的一件旧衣服作为礼物交给了她。嘱托“我至多离开三五年,你一定要等我回来”。谁能想到,这一走成为永别,这一别成了守望。

就这样,年仅12岁的段桂秀一人扛下了所有,家中还有家婆和丈夫年幼的弟弟,实在生活不下去的时候,家婆只能靠乞讨为生。为了一家人的生活,段桂秀不得不去乡里挑石灰、挑煤,后来还去供销社做饭,才勉强维系一家子的生活。后来家婆离世,弟弟结婚搬走了,破旧的老房子只剩下了段桂秀。

然而,她一直坚信守着老房子,等待金长哥哥回来,要为他生儿育女、与丈夫相守一生。等啊等,等啊等,一年又一年过去。20年后的一天,段桂秀等来了一张烈士证明书。娘家人劝她改嫁,但被她当场拒绝了,她不相金长哥哥会骗她,坚信她金长哥哥一定会回来。

又过了12年,为了减轻弟弟的负担,也为了她和金长哥哥后继有人,金长弟弟将9岁的儿子过继给了她。就这样段桂秀一边工作一边带着孩子,一直幻想着金长哥哥能够回来。直到后来,儿子也长大成家了。

这一等又是数十年,2019年在儿媳的同意下,段奶奶辗转来到于都县烈士陵园,上面刻满了革命烈士的名字。由于段奶奶几乎不识字,每一个名字她都要仔细辨认,当王金长名字赫然入目时,她不敢相信自己的眼睛,难道这就是自己日思夜想、苦苦等待了87年金长哥吗?这一刻段奶奶仿佛终于明白,她的金长哥哥是再也回不来了。

段桂秀连金长哥哥的照片一张也没有,一张烈士证书成为她最后念想。功夫不负有心人,段桂秀老奶奶104岁时,终于看到日思夜想的金长哥哥样子。如今,墙上的烈士画像,是当地退役军人事务局委托南昌的瓷板画家定制的,段奶奶终于有了金长哥哥的照片,她终于以这种特殊的方式与丈夫相聚了。她把自己的照片与丈夫同框挂在墙上,仿佛他们的结婚照。看着年轻英俊的烈士王金长与饱经风霜的段桂秀,我百感交集潸然泪下。

大型红色文旅史诗《长征第一渡》,就是以段桂秀和王金长的爱情故事为素材,用双线叙述的方式,一边讲述红军战士王金长与段桂秀感人的爱情故事,一边再现红军长征二万五千里的光荣历程,成为令人难忘的爱情神话,成为感人至深的长征史诗。

舞台剧《长征第一渡》不仅展现了红军长征的艰辛历程,更突出了长征精神。其意义极其深远,一定能影响下一代人的健康成长,教育下一代时时刻刻不忘历史,珍惜今天来之不易的幸福生活。

“中央人民广播电台,现是对学龄前儿童广播,小喇叭开始广播了,嗒嘀嗒,嗒嘀嗒”今天由我向大家讲一段红军长征故事……

小朋友,小喇叭开始广播了,嗒嘀嗒,嗒嘀嗒……