张敬然是我的爱人。1965年12月6日,在北京外国语学院亚非语系柬埔寨语班学习期间,张敬然光荣地加入了中国共产党。1970年,她被分配到中国国际广播电台柬埔寨语部工作。从此,她把自己的青春年华奉献给了党的对外广播事业,在国际广播舞台上驰骋了30年。

中国国际广播电台是党的重要喉舌

“这里是延安新华广播电台”。1941年12月3日,这句在陕西省延安王皮湾的窑洞中首次用日语播报的呼号,随着电波传到了在华日本侵略军的耳朵里。发出这一声呼号的播音员是华籍日裔原清志,她成为中国人民用外语广播第一人,也第一次让中国的上空有了自己的外语广播,实现了中国广播历史性的突破。原清志的播音成为瓦解日军士气的一大武器。小林武夫、杉本一夫等许多日军官兵通过她的广播知道了战争真相,投身到反战事业中。

1941年12月3日,成为中国国际广播电台的创办日。今年,是中国国际广播电台创办80周年。中国国际广播电台是中国特色社会主义文化和国家总体对外战略的重要组成部分,是党的重要喉舌和舆论阵地,是我国国际传播事业的主力军、主阵地。如今,中国国际广播电台使用65种语言线上线下全天候向世界传播,是全球使用语种最多的国际传播机构。国际台是我国唯一从事对外广播的国家级电台,其宗旨是:“向世界介绍中国,向中国介绍世界,向世界报道世界,增进中国人民与世界人民之间的了解和友谊。”国际台是中国的窗口,友谊的桥梁,肩负着把党中央的声音、把中国的声音传向全世界的历史使命。国际台有着一支政治素质高、业务精通、作风正派的广播队伍。

【王忠田、张敬然在驻老挝大使馆“八一”建军节招待会前合影(2000.07.03)】

在国际台大熔炉里锤炼自己

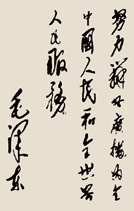

1970年10月,张敬然和一批多个语种的大学生一起,从唐山柏各庄军垦农场被选拔到国际台工作。她被分配在柬埔寨语部。台里首先为这批大学生开办了“入台教育”学习班。在学习班上,他们学习了毛主席1965年9月关于“努力办好广播,为全中国人民和全世界人民服务”的题词,有关领导给他们上了国内外形势、国际台的重要地位和广播宗旨及国际台艰苦奋斗的优良传统等方面的课程,台里的老编辑、老播音、老记者等前辈介绍了他们的亲身经历和工作经验,然后让这些学员谈体会,定目标。“入台教育”使张敬然受益匪浅,她为自己能在这样重要的岗位上工作感到光荣和自豪,决心在工作中发挥共产党员的先锋模范作用,继承和发扬国际台艰苦奋斗的优良传统,以老播音、老编辑、老记者们为楷模,认真工作,努力提高业务水平,及时准确地完成各项广播任务。

张敬然怀着豪迈激情投入到柬埔寨语部的工作中。柬埔寨语部创办于1956年。那时,柬语部大部分工作人员是华侨。他们勤勤恳恳,吃苦耐劳,工作态度严谨。为了准确地翻译每一个词汇,他们都认真地查字典,反复商量。有重要任务时,大家分工协作,配合默契。重要稿件,如总理政府工作报告和国家领导人讲话等等,都要集体定稿,即一人念稿,全体校对,做到万无一失。柬语部给新来的同志每人分配了一位老同志作指导。老同志们对新来的同志高标准严要求,十分耐心,为了纠正一个发音,几十遍、上百遍地帮助纠正,直到发音准确为止。老同志们不但在业务上耐心帮助这些新来的人员,在生活上也很关心他们。张敬然感觉到,国际台就像一个大熔炉,她很快就融入了这个大熔炉之中。

【柬语部主任张敬然在国际台柬埔寨语和老挝语开播40周年大会上致词(1996年)】

怀着一颗对党的国际广播事业的热爱与忠诚之心,张敬然如饥似渴地向华侨老师们学习,向柬埔寨朋友学习,向从柬埔寨聘请来的专家和周围的同志们学习。她不断给自己提出新的奋斗目标。为实现这些目标,她忘我地工作,总是充满朝气,广播能力逐步得到全面提高。她还经常总结自己的工作经验,把自己的工作方法、工作中的收获和感想体会写成论文,发表在国际台的报刊上,以此作为对自己的鞭策和鼓励。她辛勤努力工作的成果,得到各方面的肯定和好评。

驰骋在柬语广播大舞台上

柬埔寨语是小语种,人手少,不可能像大语种部那样划分成编辑组、翻译组、播音组等,这就决定了柬语部每个成员都必须成为集各种技能于一身的多面手。张敬然以共产党员的高标准严格要求自己,力争把每项工作都做到最好。

最初,张敬然的工作以翻译和播音为主。当时,由于办公条件有限,翻译用的柬文打字机不够人手一台,新来的人只能先用笔译,把翻译的柬文稿写在纸上,交给老同志进行修改,等老同志把译稿修改完后,他们再用闲下来的打字机把译稿打好,供播音员使用。在翻译时,张敬然给自己定了一个原则:首先把中文稿从头至尾看一遍,深刻理解中文的原意,解决文中的难点和疑点,然后再开始翻译,一气呵成;译完后再与中文核对一遍,看有无错漏之处,最后撇开中文,把译文朗诵一遍,认真体会语句是否通畅,是否符合柬语习惯;做到打字规范化,无错别字,稿子干净利索,为顺利播音打下基础。

张敬然的翻译工作从新闻稿开始,逐步过渡到翻译时事报道、通讯、故事等各方面的稿件。她边翻译,边学习,边提高,边总结经验。1989年,她撰写了论文《翻译工作中的几点体会》,刊载于国际台的刊物《国际广播》杂志上。

张敬然的播音指导老师是归国华侨黄锡卿女士。在黄锡卿的悉心指导下,经过自己的艰苦努力,张敬然很快地打好了柬语的播音基础,不到半年就被全体工作人员集体讨论通过,正式上马播音。她的播音水平不断提高,逐步从播新闻到播评论、通讯、报道等各种类型的稿件。1984年,柬语部曾以书面形式向柬埔寨听众进行“民意测验”:“您最喜爱哪一位播音员?”结果张敬然榜上有名,尤其是她播音的通讯《在吴哥的土地上》给听众留下了深刻的印象,他们赞扬张敬然的播音语言流畅,生动感人。

20世纪80年代末,张敬然开始参与改稿、定稿工作。她给自己定的改稿原则是:一、在改别人的稿子前,自己必须正确理解中文稿的原意,然后再认真地改,如发现译文有出入,则抱着对广播工作负责的精神坚决进行修改,甚至不惜“做大手术”。二、尊重译者的劳动成果。她认为,同一篇文章不同的人会翻译出不同风格的译品,要提倡“百花争艳”,只要翻译的句子不失中文原意,又符合柬语习惯,就不要改,不能千篇一律地按照自己的翻译风格“大杀大砍”。三、对译文中出现的错别字也要改。改完后,把译文中的不妥之处及错别字都直接告诉译者,当面辅导,这对年轻人的翻译水平提高起了很好的作用。张敬然在改稿定稿过程中不断总结经验,于1993年撰写了论文《改稿体会点滴》,发表在《国际广播》杂志上。

柬语部只有一个专职中文编辑,随着广播节目的增加,编辑实在忙不过来,于是张敬然又开始参与编辑工作,除当天节目的编排外,还编写不同类型的专题节目,如《社会主义中国在前进》、《中国故事》等。为写好这些稿件,她到国际台图书室、资料室和北京的大书店、小书摊,寻找有关资料,然后精选其中有趣感人的故事,进行编写与翻译。一篇文章虽然只播出8——10分钟,但搜集与编写材料往往要花去几倍甚至几十倍的时间。1998年广播节目改版时,张敬然又创办了《在中国旅游》专题节目。

【西哈努克国王接受张敬然采访(1994年)】

【西哈努克国王接受张敬然采访(1994年)】

20世纪80年代中期,张敬然开始担任时政记者。她先后采访了柬埔寨国王、首相、参议院议长、三任驻华大使等柬埔寨要人及军队干部、战士和平民百姓,撰写了大量新闻稿、录音采访、录音通讯、特稿及综述等有分量的稿件。

张敬然自采、自编、自译、自播的录音通讯《参观北京世界公园中的吴哥窟》,是获得国际台1993年优秀节目三等奖的大型特别节目《与您同庆》中的重要内容之一。国际台第一亚洲部主任廉秀英看完该稿后给以肯定,她在批语中写道:“此稿写得不错,突出了对柬广播特点,围绕主题采访总经理和游人,具有说服力。”柬埔寨金边艺术大学学生伊利纳给柬语部来信说:“听了贵台为庆祝我国国庆而制作的特别节目,我很受感动,尤其是节目中介绍了北京世界公园中也有一个吴哥窟,听后犹如亲临其境,我很希望能有机会去看一看。”在评选优秀节目时,评委们也给了这篇录音通讯很高的评价:“通过主持人对在柬埔寨生活的回忆,引入了录音通讯《参观北京世界公园中的吴哥窟》,这拉近了我台与听众的距离,听起来自然、亲切、感人。”

张敬然采写的《西哈努克国王接受国际台记者的专访》,获国际台1994年优秀节目奖二等奖、中国广播三等奖。这次专访除柬语部当天及时播出外,还向国际台新闻中心发了通稿,中央人民广播电台也采用了这篇通稿。中国国际广播电台公开发行的《世界信息报》1994年6月27日在头版刊登了《西哈努克国王接受中国国际广播电台记者专访》及西哈努克国王被采访时的照片。2001年,该文又以《独家采访西哈努克国王》为题被收入《国际广播丛书·永恒的瞬间》。

在采编实践中,张敬然注意积累资料,总结经验,并于1994年撰写了论文《时政记者工作的几点体会》,发表在《国际广播》上。

【张敬然与西哈莫尼王子(现任国王)在金边王宫新年宴会上(1995年)】

30年中,张敬然曾任翻译、播音员、录制员、编辑、时政记者,主管过听众来信工作,在每项工作中都认真书写着自己的人生,体现着自己的价值。她感觉柬语广播就是一个大舞台,柬语部里每一个人都以译、播、编、采等各种角色登台表演。30年的磨练使她练就了集翻译、播音、采访、编辑、录制、传送于一身的综合能力,时而自如地扮演着其中的某一个角色,时而又以多重角色尽情地表演。每次成功的演出都使她心里充满了欣喜与骄傲。

行政工作和业务工作两不误

1996年,张敬然被任命为柬埔寨语部主任。任职期间,她做了大量思想和行政工作。除安排好日常的广播宣传工作外,她还成功地组织了1996年柬语开播40周年庆典、1997年国际台历史性的搬迁、香港回归宣传战役和党的十五大宣传报道、1998年和1999年的两会宣传、广播节目的改版等重大活动。这接二连三的历史性重大任务给她的压力非常大。例如,在国际台办公楼从北京复兴门搬迁到石景山路时,有三大重要工作重叠:一、柬语部有40多年历史,积累的非常有保留价值的大量文件资料和广播稿件等都需要一一整理,分门别类地装箱,搬到新楼后又要开箱、整理,这是一项很繁琐的任务。二、日常广播工作一点儿也不能停顿,并且要保证安全播音。三、学习使用新的先进机器设备录音。在老楼录音用的是老式磁带,到新楼要用数字音频磁带(digital audio tape,DAT)和音频工作站录制节目。因此,学习用新机器录音就成了一个迫在眉睫的任务。当时,张敬然虽然已年过半百,但身为部主任,必须带头学会,学会了再教其他人。为了圆满地完成这次重大的搬迁任务,她吃不好饭,睡不好觉,干完这一件事,又小跑着去干另一件事。在下班回家的路上也在思索:今天还有什么事情没有做完?明天工作如何安排?想起一件事就记在随身携带的小本子上,生怕任务重,头绪多,在忙乱中有一点儿闪失。第一亚洲部主任廉秀英曾多次表扬柬语部搬迁工作和香港回归宣传报道等工作完成得很出色。虽然行政工作繁忙,但并没有影响张敬然的业务工作,而是行政、业务两手抓,并且以身作则,带头实干。在中国国际广播电台台庆55周年之际,张敬然参加了1996年11月26日国际台举办的国际广播理论研讨会,她献给研讨会的论文题目是《小语种大舞台》,被收入台庆55周年《国际广播理论研讨会论文集》,《国际广播》也以《发挥小语种特有的优势》为题刊登了此论文。经过多年的调查研究,她于1998年撰写了论文《柬埔寨语的产生、发展、现状与我台对柬广播》,发表在《国际广播》上。

1997年,当时我正在中国驻老挝大使馆任陆海空军武官,张敬然利用到老挝探亲的时间,根据国际台史志办公室的要求,花费了很大的精力,艰难地完成了约5.5万字的《柬埔寨语部志》的编写工作,为国际台和柬语部的资料建设做出了贡献,受到有关负责同志的好评。

在国际台历时30年的工作中,张敬然曾先后被评为“优秀党员”“先进工作者”“优秀翻译”等。1985年,她被评为翻译职称,1988年被评为副译审,1998年被评为译审(正教授级)。对于在国际台的工作,张敬然表示:“在这30年期间,有压力,有紧张,有辛劳,但工作的欢愉、生活的充实和成功的幸福,让我感到无怨无悔。”

被授予“资深翻译家”荣誉称号

为表彰老一辈翻译家为我国翻译事业发展和促进中外交流所做出的重要贡献,弘扬老一辈翻译家优良的译德译风和敬业精神,鼓励广大中青年翻译工作者继承和发扬优良传统,推动我国新时期翻译事业的发展,2000年6月23日,中国翻译协会四届二次常务理事(扩大)会议决定,对在外事外交、对外传播、翻译服务、翻译理论与翻译教学、军事翻译、科学技术、民族语文、社会科学、文学艺术等领域翻译工作中做出突出贡献、从事翻译工作30年以上,年满70岁(2010年中国译协六届二次常务理事会通过决议,将年龄修改为65岁)的翻译家进行表彰,授予他们“资深翻译家”荣誉称号。

表彰活动受到了社会各界的广泛关注和认可。国务委员、国务院副总理钱其琛和国务委员、外交部部长唐家璇等党和国家领导人曾亲临表彰大会会场向受表彰的资深翻译家颁发证书。

2010年,张敬然被列入中国翻译协会表彰的资深翻译家名录,并被颁授资深翻译家证书。

退休后成为党务工作者

1999年,张敬然从国际台退休。为支持我任驻老挝使馆武官的工作,7月22日,她以武官夫人身份到大使馆随任。在大使馆,她经常陪同我参加各项外事活动和使馆女同志与老方的交往活动,也与驻老挝武官团的夫人们建立了良好的关系。她还担任了一些使馆安排的工作,与使馆的人员友好融洽相处,受到馆员们的尊敬。她还自学了老挝语,在与老方人员的交往中,她熟练的老语得到称赞。在离任回国前夕,她撰写了一份关于“如何做好武官夫人工作”的心得体会报告,其中她表示“武官夫人要做武官工作的粘合剂而不是稀释剂”的说法,受到国内主管部门的赞扬。这份报告被采用为总参二部武官夫人出国前的学习参考材料。

【在宴会上张敬然(右二)与老挝国防部高级军官夫人们用老语交谈(2000年)】

2001年4月从老挝离任回国后,张敬然被国际台离退休人员党总支分配在离退休人员建国门地区党支部。建国门党支部成员来自国际台不同的部门,住得极其分散,居住范围北起顺义,南至西南四环,东起东五环,西到西四环外,是国际台18个离退休人员党支部中住得最分散的一个。在这个党支部,张敬然曾连续担任一届支部委员和两届支部书记,共计长达10年之久。本支部曾被评为“优秀党支部”。

在她担任支部书记的7年时间里,她和两位支委确定了两个主要工作目标,一是服务好积极参加支部活动的大多数党员,二是服务好不能参加支部活动的年老多病的同志。她们三位支委详细深入地了解各位党员的具体情况,经常组织形式多样的支部会,使建国门党支部成为一个具有很强凝聚力的温馨党支部。党员们都很热爱支部,积极主动地为支部献计献策。为了服务好积极参加支部活动的大多数党员,支委一直与各位党员保持着经常性的电话联系,并想方设法把支部活动组织得丰富多彩、形式多样、具有吸引力。支部及时组织传达学习党中央决策和指示精神,使党员们不断提高认识,跟上形势,与党中央在政治上、思想上保持高度一致。在支部会上,大家一起学习,谈心得体会,叙科学养生,交流经验;一起谈天说地,歌舞娱乐,交流感情,从而增进了彼此间的友谊。有的党员称赞说,这种感情和友谊已经发展成了亲情。大家都愿意在这个和谐温馨的支部生活中享受那份亲情和快乐。张敬然和支委密切关注常年不能参加支部活动的老同志,经常抽时间家访年老体弱的老党员,给他们送去温暖和慰问,了解他们的身体状况和需求,发现问题及时解决。除了给80岁和90岁的老同志过生日外,支部还定期给70岁的同志过集体生日,为金婚、钻石婚的同志举办庆祝活动。

【党支部为83岁的老党员罗殿勤夫妇庆祝钻石婚,后排左为支部书记张敬然(2012年)】

为了总结支部工作的经验,与其他支部交流经验心得,张敬然还撰写了多篇文章,如《支部生活话养生》《陈玉机同志,我们都爱您,加油!》《徐文德夫妇的和谐生活》《一次丰富快乐的支部生活》《别开生面的“1+1”活动》《欢快而有意义的支部会》《温馨的祝寿会》《一辈子老老实实做人》《一次欢乐温馨的支部会》等等,发表在广电总局老干部局的出版物《广电老年》杂志和国际台党委机关刊物《我们》杂志上。

张敬然表示,她为建国门党支部这个大家庭确实付出了很多,但她又从这个集体汲取了众多的温暖和爱。对于退休后有机会成为一位党务工作者,她感到心情舒畅,心满意足。