一

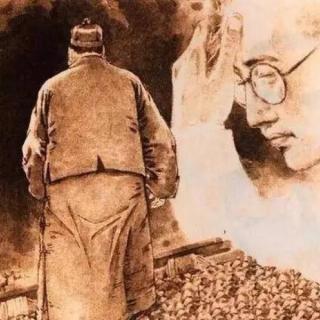

坦诚地说,在年幼的时候,我是没有读懂朱自清先生的《背影》的,仍记得当年博学的老师在讲述这一课的时候,花费了很多心血,进行了深入细致地分析,说什么“读《出师表》而不流泪者,其人必不忠;读《背影》而不流泪者,其人必不孝”,既全面透辟,又激情洋溢。听着老师动情的讲解,看着他眼中闪烁的莹莹泪光,同学们有的也潸然泪下了。而我木讷得很,竟“刀枪不入”,不为所动,心头没有什么酸楚的感觉。想来惭愧,真对不起那位博学的语文老师,更对不起朱自清先生了,我甚至还想起一个唐突先贤的笑话:《背影》中的父亲横穿铁道、爬月台,违反交通规则!现在想来,当年的我,似乎跟鳄鱼一样冷血。

时光弄人,命运也总喜欢与人开玩笑。若干年后,我也忝列成为一名光荣的人民教师,教中学,也是教语文,也有了机会去“教”当年并没有读懂的一些文章,这其间,自然也包括朱自清先生的经典之作——《背影》。另外,尽管朱自清先生自称“我是扬州人”,但其祖父朱则余曾于道光年间在江苏东海县任承审官十多年,其父朱鸿钧始于光绪二十七年(1901)由东海县赴扬州府属邵伯镇上任,说来与东海县渊源颇深。无论是处于一种虚荣的攀附心理,还是基于东海人一种淳朴的乡情私念,我都愿意对先生多一分了解,总之,算是有缘,算是为亲近先生的学识人品多了一些冠冕堂皇的理由。于是,便有了机会再次拜读朱自清先生的《背影》。说拜读,不是谦虚,真的没参透。没参透,硬着头皮去讲,以自昏昏,如何使人昭昭?自己还没捕到一条鱼呢,却要“授人以渔”,自己的手指头沾满了泥巴,却要教别人“点金”,未免太滑稽。再想一想,平时误人子弟的事也没少干,多干一次又有何妨?不至于罪加一等。克服了重重的心理障碍,冒着差不多必将失败的风险,我终于也敢放胆去讲一讲朱自清先生的《背影》,去谈一谈朱自清先生这个人了。

二

我想说,有些文章,不是特定的对象,不到特定的时间,不在特定的场合,是没法读懂的,怎么办?最好的办法恐怕是“冷处理”,先放在那里,学习古人“不求甚解”的功夫。工欲善其事,必先利其器,等个人水平提高了,思想状况改变了,再去读原来的文章,感受一定会有不同。一个养尊处优的少妇,你让她体会老庄的优游出世思想,怕是难事;一个刚进校门的小学生,你让他涵咏兴味诗圣杜甫的“沉郁顿挫”,恐怕只能是徒费唇舌;一个没有享受过天伦之乐、心如枯井之人,你跟他大讲亲情之美好,那未免过于抽象晦涩。这是从接受主体方面的情况、从作品的欣赏者角度来说的。无论怎样,套用一句人云亦云的正确废话,朱自清先生的《背影》是一篇不可多得的好文章,在众多的赞颂父爱的经典中,它是独树一帜的;在现代文学史上,《背影》也是为数不多的脍炙人口的抒情名篇之一。

如同众多的普通人一样,朱自清先生的家庭也曾非常美满,甚至可以说他的早年生活非常惬意。他在扬州生活了13年,度过了人生中最富于梦幻的童年和少年时代。扬州古城的绮丽风光和浓郁的崇尚文化的风气,于无形中陶冶着少年朱自清的性情,他的和平中正与向往自然真美的情趣由此养成,他的情怀永远充满着诗情画意。他的父亲大人——家里的“顶梁柱”,也是个读书人,担任过徐州烟酒专卖局局长,是他成长最有力的帮手。只不过,情况很快就发生了变化,父亲的失业,拉开了家境破败的序幕。如果人生只是一味地幸福,生命不会有沉浮,文学史上“文章憎达命”的主题就要沦为笑谈了,多难兴邦,多难也可以使一个人很快走向成熟。散文《背影》的诞生,正是由朱自清先生身处的家庭环境发生了重大的变化而致。于是,作者“情郁于中”而“发于外”,感情的寄托,落在父亲的“背影”之上。

与其他许多经典作品一样,《背影》一文尽管短小,却是作者感情充分酝酿的产物。清代大才子袁枚在《箴作诗者》一诗中写道:“倚马休夸速藻往,相如终竟压邹枚。物须见少方为贵。诗到能迟转是才。清角声高非易奏,优昙花好不轻开。须知极乐神仙境,修炼多从苦中来。”赞赏和提倡的是写诗的“能迟”与“苦中”“修炼”的功夫,说穿了,是主张厚积薄发。朱自清先生摹写的“背影”,是对1917年的一次父子分别情景的回忆。回忆的过程很漫长,直到1925年10月,生活又发生了巨大的变化,作者已是清华大学教授,成长为青年才俊,他才有时间与可能将生活的点滴凝结为摄人魂魄的文字,更为重要的是,作者此时也成了父亲,已对“父亲”这个名词的涵义有了理性的认识。应该说文章《背影》是朱自清先生感情阴霾逐渐摆脱的产物——生活毕竟在向好的方向发展,也是“痛定思痛”的产物——未能给老境颓唐的父亲以适当的安慰,心存愧疚。尽管父子双方都在为生活而打拼——“父亲和我都是东奔西走”,但“家中光景是一日不如一日”。作为学者、教授,朱先生并不能坦然地置身于“象牙塔”里并进行形而上的研究,脱离生活、做一个自得的高斋学者,朱先生是无福消受的。到了1927年,“先生的家庭陷入了深刻的危机。他的父子、(继)母子、婆媳等之间的矛盾和作者为了应付这些矛盾在事业和感情上做出了巨大的损失……”(刘勇民《模糊的背影》,《读书》1999年第11期)朱自清先生更在1928年《那里走》一文中表露自己的心迹:“我的体力也太不成。况且妻子儿女一大家,都指着我活,也不忍丢下了走自己的路。”朱自清先生有九个儿女,贫穷是有目共睹的。他对家庭生活苦境的感受,往往催动着自己的感情,发而为文,以消胸中的块垒。

道心惟微。一个人,如果粗枝大叶而不心细如发,对外界事物缺乏敏锐的感受力,那么,即使缪斯女神来到他的家门口都没有用。一个不善观察生活的人,一个对“父亲”形象感受不深、对“父亲”作用认识不清的人,也是很难理解散文《背影》的精髓的。作家林非曾这样评价朱自清先生的写景散文:“朱自清的成功之处,是善于通过精确的观察,细腻地抒写出对自然景色的内心感受。”(《现代六十家散文札记》)“精确的观察”之说,用在抒情散文《背影》上也非常贴切。《背影》自1925年问世以来,至今已历时九十五载,在披沙拣金的散文精品中,它久而弥笃,愈益散发出迷人的芬芳。一沙一世界,一花一天堂,《背影》捕获的是生命的瞬间,收获的却是感动的永恒。朱先生的感情王国里,有漫天迷雾笼罩在茫茫的人生旅途,最终,他利用思维的光束,将郁结的情思“聚焦”在父亲的“背影”之上。纵观全文,随着时间的推移,作者对父亲的感情由浅而深,由淡而浓,字里行间包含着浓浓的人生悲剧意识,并引发着千古文人敏感心灵的不停追问——父爱可贵,生命充满变数,作为天地间的匆匆过客,人生要把握的是什么呢?

三

人们总会错误地相信一些荒诞与虚无的崇高,相信人生最美的风景在遥远的地方,《背影》最终冲出了这一迷离惝恍观念布下的“迷魂阵”。在《背影》一文中,作者自认年轻时犯过类似愚妄的错误:他自作聪明,视唾手可得的父爱为当然,少年瘦生,何尝懂得珍惜。父亲在他的眼中是罗嗦的,是“迂”的,甚至有些多余。人生的一切,自己全部都会打理,将来还会拥有一番轰轰烈烈的伟业,宏图有万里,壮志在胸怀。然而琐碎芜杂的现实,逐渐粉碎着他一个个美丽的梦,家庭之变故,人事之无常,生活之困顿,社会环境之动荡,都使年轻的朱先生活得很累,他需要一个有力的支持者,精神的苦闷和人生的感伤,也只有在关爱呵护自己的人那里才能得到抚慰。终于找到了——父亲,才是可以接近的上帝,无所不在;父爱,才是一杯甘香醇厚的酒,历时越久,味道越浓。

有了父亲的日子,一切都会充满希望,他会为儿女精心支撑起一方没有委屈的晴空。在《背影》中,父亲的爱子行动是具体而翔实的。他对生活总是乐观而充满信念,相信天无绝人之路。他努力谋生,惨淡经营,支持儿子回北京念书。在生活上,他尽到了一个父亲力所能及的责任,给予儿子尽管点滴却是悉心的关怀:亲自送行、反复嘱咐、买橘子、写信惦记,凭借一桩桩的平凡小事,父爱的内涵变得充实而富于光辉。除非是亲朋好友、专门的学者,有谁知道朱自清先生父亲的大名呢?如同其他众多的父亲一样,朱先生的父亲也只是天地间悠悠的无名过客,在完成了抚育子女的任务后,即匆匆逝去。他无法规避责任,必须忍辱负重。

在《动物世界》栏目中,人们往往能看到这样的画面:一只雄螳螂在执行繁殖任务完毕,坦然地被雌螳螂吃掉,将自己的身体转化为养育后代的营养。为什么会坦然?因为它成了“父亲”,“父亲”就是责任和悲壮的代名词。“父亲”给世界留下的是酸楚的记忆,是供后代咀嚼的伤痛。这是多么残忍却又无奈的现实!《背影》中的“父亲”形象,有着非常深刻的哲学涵义,它贯注了作者对生命的深刻思考,融入了浓浓的人生悲剧意识。

于是,我们不得不赞叹朱自清先生的高明,他总是有办法留给世人意想不到的惊喜,在文章技法方面,《背影》堪称经典。它是从大处着眼,自小处落笔。古往今来,对父爱内涵的探究之文多如漫天的星斗,如何下笔才能突破藩篱,不落窠臼?《背影》作了巧妙的处理,一言以蔽之,曰“小”。在朱自清先生看来,父爱很具体,很“小”,可以在“背影”中深入挖掘。朱德熙说:“朱自清的散文是很讲究语言的,哪怕是一个字两个字的问题也绝不放松。可是他的注重语言,绝不是堆砌词藻。”(《漫谈朱自清的散文》)在“背影”中,作者没有看到父亲的肖像、神情、音容、笑貌,而用力处全在感受父亲的动作——探身、穿过、爬上、攀、缩、微倾……这些“小”的地方很多,是细描,但不是堆砌。作者是在用“心”去感受父爱——父爱不能是扑面而来的清新与热烈,只能是间接窥测的委婉含蓄与深沉,只能是隐匿在活动的“背影”中。“背影”中潜藏着作者生命的瞬间感动,潜藏着他对永恒父爱的至深品味,潜藏着作者的匠心,“背影”里有着作者厚重的爱的情结。

四

朱自清先生是一个有良知的学者,他的一举一动践诺了一个传统的中国知识分子的人生信条——个人要担负起家庭和社会赋予的双重责任与使命。在家庭中,朱先生是父亲的好儿子,是妻子的好丈夫,是子女们的好爸爸;在社会上,朱先生是一个严谨负责的好老师,是个律己甚严、珍惜友情、关怀同事、有着强烈爱国心的民主战士。他一生著作宏富,诗歌、散文、文艺批评、学术研究等,洋洋洒洒近二百万言。抨击黑暗现实,他极富学者的正义;描写个人和家庭生活,他极有浓厚的人情味;铺写自然景物的抒情小品,无不脍炙人口。而这些体现在他的文章中,都是那么具体可感、真切生动。

首先说一说家庭中的朱自清先生。

1931年“九一八”芦沟桥事变发生之后,朱自清先生被迫转往大后方。他时刻牵挂着年迈的父亲,但父亲在扬州,相隔千里,怎么办?朱自清先生只好写信给当时在上海教书的李健吾,请他就近接济一下自己的父亲。李健吾是朱自清最为赏识和信任的学生,自然不会辜负重托,他顺利地完成了老师交付的任务。总的说来,朱自清先生一生似乎都没有摆脱贫穷的折磨,《背影》一文提到“家中光景是一日不如一日”,实际情况是负债累累,“连利钱也不能够按期付了,大家便都不肯借了;而且都来讨利钱、讨本钱了”。(《笑的历史》)1947年,当《文艺知识》的编者向朱自清提及写作《背影》的原由时,先生回答说:“我写《背影》,就因为文中所引的父亲的来信里的那句话。当时读了父亲的信,真的泪如泉涌。我父亲待我的许多好处,特别是《背影》里所叙的那一回,想起来跟在眼前一般无二。我这篇文章只是写实,似乎说不到意境上去。”朱自清先生就是这样真实,他对父亲的感情是真挚深沉的。我们分析《背影》,用不着去探讨它的意境之类,抓住内容的真切,就能深入理解它的好处。

朱自清先生律己甚严,有着强烈的家庭责任感。对前妻武钟谦,他始终充溢着诚挚的情爱,在前妻去世三年之后(1932年10月),他仍不忘旧日恩情,写了《给亡妇》一文,文中有“五个孩子都好,我们一定尽心教养他们”之语,极为感人。在生活极为艰难的情况下,朱自清先生害了严重的胃病,无钱治疗,但他仍带领全家十来口人,拒绝领取美援面粉,他曾在日记中写道:“此事每月须损失六百万法币,影响家中甚大,但余决定签名,因余等既反美抗日,自应直接由己身做起。”在逝世的前一天,朱自清先生仍用微弱的声音叮嘱夫人及孩子:“有件事要记住:我是在拒绝美援面粉的文件上签过字的,我们家以后不买国民党配给的美国面粉!”贫贱未移济世志,蹇乖岂受嗟来食!朱自清先生用实际行动为妻子儿女们作出了榜样。

再说一说为人师友的朱自清先生。

朱自清先生是个典型的传统文人,尽管他也有过欧游的辉煌经历。他写过《欧游杂记》(散文集,1934年,开明书店)一书,记述自己在国外的生活与感受,洗练清新。与现在一些比外国人更像外国人、越来越不像中国人的中国人相比,朱自清先生的身上刻写着我们民族鲜明的精神气质:温柔敦厚而又坚忍不拔。

走进风景如画的清华园,在绿树成荫的池塘旁,有一座小亭子,人们叫它“自清亭”,是用来纪念朱自清先生的。1917年,朱自清先生以优异的成绩入北京大学就读,在大学期间,他的生活十分艰苦,冬天只有一床棉被,为了勉励自己不丧失志气,他改名“自清”,意思是要保持高尚的节操。朱自清先生字“佩弦”也是有用意的,古人多有佩玉之习,因为玉为温润之物,温润为君子的仁,而“佩弦”亦有追慕弦歌雅意之内涵,体现的也是仁者之懿范。扬州古城深厚的文化底蕴、早年家庭气氛的熏陶、个人聪颖敏感的精神气质等,都使得朱自清先生对中国悠久的文化有着难以割舍的情怀——他向往六朝风流蕴藉的时代,思念秦淮河的桨声灯影,将关注的目光锁定在月亮、莲花、航船等富有传统文化意蕴的物象之上……1925年8月,先生到清华大学任教,开始研究中国古典文学,并逐渐取得丰硕成果。他有论文集《经典常谈》(1946年,文光出版社)、诗论《诗言志辨》(1947年,开明出版社)、《朱自清古典文学论文集》(1981年,古籍出版社)等,无不意趣盎然,精密周详。作为20世纪30年代中国的五大文艺评论家(周作人、朱光潜、朱自清、李长之、刘西渭)之一,朱自清先生的特点就是温柔敦厚。他的儿子朱乔森说,朱先生教中学时,“每课必认真备课,课前还要反复熟悉讲义,而在课堂上,每每讲得一头大汗”。他的学生魏金枝回忆朱先生在杭州一中教书时,“由于他略微口吃,那些预备好的话,便不免往喉咙里挤。于是他更加着急,每每弄得满头大汗”。认真而又腼腆,这是温柔敦厚的具体表现。朱自清先生逝世后,吴晗先生也写了很多深情回忆的文字,他认为朱自清先生对政治是关心的,但不大发表意见,“可说是温文尔雅,没有火气”“很少发牢骚”,而一旦到了国民党反动派暗杀了闻一多,他便感到极大愤慨,自觉加入到爱国的行列里。朱自清先生花费了一年的时间,搜集闻一多先生的遗文,编缀校正,拟订目录,为编印闻一多全集竭尽全力。相形之下,有些人曾经是闻一多同班或旧时同学,有二三十年的交谊,但在一多先生身后,却从来没付出过关心,该是多么让人寒心。

对青年学生,朱自清先生非常爱护。在吴晗先生的日记里,记着这样一件事,有一回系里学生打架,一个是民主青年同盟的,一个是国民党三青团的。打架的原因当然是政治性的,朱自清先生在处理这件事上,很动了脑筋,他怕民青的这位同学吃亏,为了保护他,免遭三青团的报复,就背地里劝他让一点。先生这种看似“乡愿”的策略尽管吴晗当时也不赞同,二人之间差点误会,但实际效果表明,他的做法是对的,受到保护的那位同学事后对朱自清先生非常感激。朱自清先生与李健吾的交往堪称文坛佳话,李健吾是个很有才气和发展潜质的学生,在中学时就和蹇先艾等组织过爝火社,从事新文学运动,1925年李健吾考取清华大学中文系。朱自清先生慧眼识英才,他认为学创作念中文系不相宜,于是让李健吾转到外文系。假如没有先生的远见卓识,没有先生的劝告教诲与真诚帮带,李健吾取得的成就可能要逊色许多,他们的师生情意笃定终生。

五

为人与为文的温柔敦厚并不影响朱自清先生的骨气之硬。在古代,骨气硬的人常被称为狂狷之士,所谓“狂狷”,包含狂傲与狷介两种含义。在现代文学史上,狂狷之士也为数不少,这种人当然有许多值得肯定的地方,具有正义感,性情正直,不肯同流合污,但种种狂傲之举往往也遮蔽了自身应有的光芒,让人望而却步。朱自清先生不是这样的,他是旧时代知识分子中的典型人物,曾经是自由主义者,是“狷者”、“斗士”而无狂傲之气,他的性格因素中何尝不包含着“呆气”与“迂”——在理性上始终固守和坚持某些属于他那个时代知识分子的理想信念、行为习惯。他不喜欢参加政治运动,特别是比较激烈、斗争性较强的政治运动。但是,随着国民党和美帝国主义对中国人民奴役、压迫的加强,他毕竟忍受不住了,就用手中的笔与敌人展开了英勇的斗争。哪怕敌人报纸对他造谣污蔑,国民党特务多次到他家中闹事,都没有使他动摇过,朱自清先生以更大的勇气投入到新的战斗中,请看他的一系列爱国之举:

1920年大学毕业后,在江苏、浙江一带教中学,积极参加新文学运动,创办新诗月刊,并积极撰稿,歌颂革命;

1926年3月18日,北平大学生和很多市民在天安门前游行示威,抗议帝国主义的野蛮侵略,朱自清先生也积极参加了集会和游行。他还写了两篇文章,一篇沉痛悼念被害学生,一篇无情揭露反动派的罪行,在社会上引起了巨大的反响;

抗日战争期间,朱自清先生坚持写文章,大胆揭露社会黑暗,热情歌颂中华民族的抗日战争;

1946年.回到北平,投入到北平人民反对国民党黑暗统治、争取人民解放的斗争中;

1947年初,毅然签名,反对国民党任意逮捕人民;

1948年,一身重病,宁可饿死,不领美国“救济粮”……

先圣孟子曾说:“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。”这种“大丈夫”的品格在朱自清先生身上得到了切实的体现。毛泽东主席高度评价了朱自清先生的爱国之举,他认为“我们中国人是有骨气的”,闻一多、朱自清是其中的代表,“应当写闻一多颂,写朱自清颂”,因为“他们表现了我们民族的英雄气概”。(1949年8月18日,《别了,司徒雷登》)在全国人民即将迎来全面胜利之时,毛主席的评价无疑具有鼓舞人心的力量。

六

光有硬气还不行,还得把学问做好,才有硬气的本钱。在艰难的生活中,朱自清先生的学问仍然做得相当好。他的天赋表现在诗歌与散文创作、文艺批评、学术研究等诸多方面。1953年,开明书店出版了4卷《朱自清文集》,1988年,江苏教育出版社对朱自清著作进行了一次全面的搜集整理,出版了6册《朱自清全集》,这些都是令学界欣喜并值得旌表的善举。

朱自清先生是传统的文人,他对中国的传统文化情有独钟。他的文章用语具有鲜明的民族化色彩:忠实朴素、典雅文质。就《背影》来说,语言明丽简洁,古朴质实。先生文言基础深厚,在行文中,绝少用长句,“简捷不罗嗦,痛快之至”。而高度民族化的语言、简捷的行文方式与完美的结构布局,又恰成和谐的统一,可谓浑然天成。

朱自清先生的见解,常令人耳目一新,仔细想来,往往包含超人的学识与胆力。例如,他称“诗言志”一说为中国诗歌“开山的纲领”,影响深巨;他在《唐诗三百首指导大概》一文中分析唐诗选本“择其尤要者”,遴选出三百一十首的用意,颇为精绝——“《诗经》三百零五篇,连那有目无诗的六篇算上,共三百一十一篇;本书三百一十首,决不是偶然巧合。编者是怕人笑他僭越,所以不将这番意思说出……”如果说先生仅是个主观的文人,分析问题的能力怎会如此惊人?

朱自清先生的生命是短暂的,短暂得如一颗流星,但其划破天宇照亮黑暗的璀璨光芒,又具有永恒的魅力。郁达夫说:“朱自清虽则是一个诗人,可是他的散文仍能满贮着那一种诗意。文学研究会的散文作家中,除冰心女士外,文章之美,要算他。”(《中国新文学大系散文二集·导引》)叶圣陶评价:“谈到文体的完美,文字的会写语,朱先生该是首先被提及的。”(《朱佩弦先生》)都对朱自清先生的文学才华给予高度肯定。

衣带渐宽终不悔,为伊消得热憔悴,朱自清先生始终对胜利充满了信心和渴望。他的辛勤笔耕与高尚的人格,让世人在满载着收获喜悦的同时,深深地汲取着感动的力量。先生选择在黎明前的黑暗、夜色阑珊之际远离尘嚣——1948年8月12日,北平就在解放的前夕,这又是多么无奈的现实!假如不是中外反动统治与压迫造成的物价飞涨,先生的贫困状况不是那样的糟糕,假如能够享受足够的医疗,他的生命或许还会走很远很远,他或许还能为后人留下更多清新隽美的文字,与敌人作更持久更有力的抗争……

司马迁说过:“人固有一死,或重于泰山,或轻于鸿毛。”朱自清先生是为人民利益而死的,他的死比泰山还要重!相信这并不是重复的套话。“朱先生是个好人,是个优秀的知识分子,是个优秀的大学教授,他的人格是高尚的,说完美也无妨……”“完美”是脱离世俗的溢美之词吗?“如果我们从世俗的一面来理解,那就更完美,也更可亲可敬了”。(《也谈朱自清的人格》,《韩石山文学批评选》,2004年4月,书海出版社)韩石山先生是个敢于直言的评论家,他的话代表的应该是大多人的感受。

在民主与自由大力推进、科技文化日益昌明的今日,建设和谐社会的时代号角已经劲吹奏响,我们的国家与民族正以百倍的信心和豪迈的气概昂首前进。怀着对朱自清先生的敬畏之心,本人亦斗胆妄言,并不揣谫陋,赋诗一首,以慰先生英灵,以勉时人后昆——

冬日大雪忆佩弦

琼鲸碧海波万里,家命国途士一身。文粲惟依情性赤,时艰尤赖志节贞。

西迎德赛新风启,内转敦柔古意存。怀瑾佩弦韵自清,操椽舞翰孰为伦。

我们仍然一如既往地需要信念,需要精神的支撑,从朱自清先生那里,我们会找到令人满意的答案。

愿朱先生在地下永久安息!

2

2