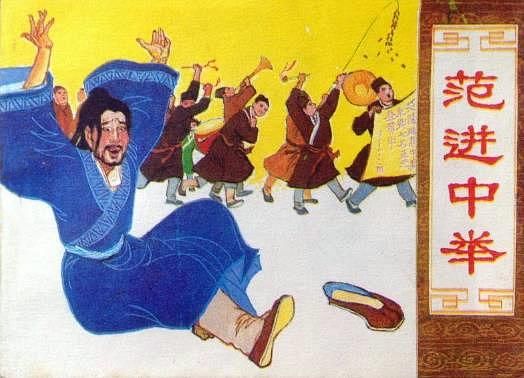

范进中举那日的癫狂,至今仍被东昌府的老人们当作笑谈——他赤着脚在青石板路上狂奔,发髻散乱如枯草,沾满泥点的官服歪斜地挂在身上,嘴里反复嘶吼着“中了!中了!”那副失魂落魄的模样,引得街坊邻里围观看笑。谁也没料到,十年光阴流转,这个曾连隔夜粮都没有的穷书生,竟摇身变成了东昌府衙门里的“范主事”,捧着朝廷发放的金饭碗,住着城里最体面的三进宅院。只是这外人眼中的光鲜,藏着的却是被房贷压得喘不过气的焦虑,和渐渐被柴米油盐磨平的初心。

中举之初,范进捧着吏部签发的朱红官凭,整夜整夜地坐在破茅屋的木桌前。油灯的微光映着他布满血丝的眼睛,眼前总浮现出老母亲临终前的模样:她躺在漏雨的土炕上,枯瘦的手紧紧攥着范进的衣角,望着屋顶不断滴落的雨水,气若游丝地说:“儿啊,娘这辈子没盼头了,就盼你能考个功名,住上不漏雨的房子……”每当这时,范进就会攥紧拳头,在心里一遍遍默念:“娘,儿子中举了,往后定要做个好官,兴修水利、安抚流民,不负您的期望,也不负这十年寒窗!”

那时的他,浑身有使不完的劲。每天天不亮就起身,案头堆着《资治通鉴》《大明律》,连吃饭时都捧着《农桑辑要》琢磨,想着如何能让东昌府的百姓多收些粮食。每月俸禄虽只有二十两纹银,他却过得格外节俭:一件官服缝缝补补穿了三年,三餐以粗茶淡饭为主,偶尔买块肉,也会先给隔壁孤寡的李奶奶送去半碗。他把省下的银子都存在钱庄,想着先给母亲修座像样的坟茔,再攒些钱救济穷书生,至于自己的住处,他总说“破茅屋能遮风挡雨,够用了”。

这份朴素的心思,很快被现实击碎了。中举后的第三个月,岳父胡屠户带着一群沾亲带故的人找上门,手里拎着半只鸡、一坛酒,脸上堆着谄媚的笑:“贤婿啊,你如今是举人老爷了,总不能还住这破茅屋吧?传出去,人家还以为咱们东昌府的官员连个住处都没有,多丢体面!”说着,他把一张纸递到范进面前,“张乡绅家的千金你知道吧?才貌双全,琴棋书画样样精通,他家在城西有套三进宅院,青砖黛瓦,还有个小花园,只要你点头娶了他家姑娘,这宅院就作为陪嫁送你!”

范进看着纸上画的宅院图纸,心里有些动摇,却还是皱着眉推辞:“岳父,我刚入官场,理应先立业后成家,住处能住就行,不必这般铺张。”胡屠户立刻沉下脸,拍着大腿喊道:“你这傻小子!男人得有房才能立住脚!你想想,往后同僚们议事,人家都住大宅院里,就你住破茅屋,谁会瞧得起你?再说了,张乡绅在官场人脉广,娶了他女儿,你往后升官发财都有个照应,这可是天大的好事!”

接下来的半个月,胡屠户天天上门念叨,同僚们也纷纷劝他:“范兄,官场讲究门面,没套好宅子,连应酬都没地方去。张乡绅的好意,你可别推辞啊!”范进架不住众人的劝说,再想到母亲临终前的遗憾,终究还是点了头。

婚讯传开,东昌府的官员都来道贺,张乡绅果然送来了宅院的房契。当范进翻开附带的文书时,脸色瞬间变得惨白——上面写着:“宅院折合纹银五百两,范郎需按月支付十两,五年还清,若逾期三月未付,宅院收回,此前所付银两不予退还。”五百两纹银,相当于他二十五年的俸禄!每月十两的“房贷”,一下子就占去了他俸禄的一半。范进捧着房契,手都在抖,胡屠户却在一旁笑道:“贤婿,这有啥好愁的?你每月有俸禄,五年很快就过去了,到时候这宅院就是你的了!”

新婚妻子张氏过门后,更是把“体面”二字刻进了骨子里。她看着宅院里空荡荡的房间,皱着眉说:“夫君,这院子也太寒酸了,得雇两个丫鬟打理,再添置些新家具,不然人家来了笑话。”她还嫌范进的官服太旧,非要给他做三套新的;每月买胭脂水粉、绸缎布料,就花去了三两纹银;儿子出生后,她又坚持要请奶娘,每月又是三两银子。

范进看着账本上的数字,只觉得头皮发麻:“丫鬟月钱二两,家具添置五两(分三月付清),胭脂水粉一两,奶娘三两,再加上十两房贷,这每月二十两俸禄,刚够勉强维持,连给母亲修坟茔的钱都攒不下了。”他开始整夜整夜地失眠,案头的《资治通鉴》落满了灰尘,取而代之的是密密麻麻的账本。他再也没心思琢磨如何为民办事,每天一睁眼,就被“这个月房贷够不够”“丫鬟月钱该发了”“儿子的尿布该买了”这些琐事缠得焦头烂额。

为了还房贷,范进彻底变了个人。从前他常去书坊买新书,如今只能站在书坊门口借着看;从前他会接济邻里的穷书生,如今连自己都舍不得买块肉;张氏想买件新首饰,他都会皱着眉说“再等等,等房贷还完了再说”。同僚们见他整日愁眉苦脸,便拉着他一起玩“投壶”“叶子戏”,说“范兄,别总想着房贷,来玩两把放松放松,说不定还能赢点外快”。

范进起初还推辞,看着账本上的数字,又想着“若能赢点钱,房贷就能轻松些”,渐渐也跟着玩了起来。他从一开始的拘谨,到后来的沉迷,每天下班回到家,不是陪儿子读书,而是钻进书房,和同僚们联机玩“升官图”,常常玩到深夜。赢了钱,他就会兴奋地对着账本比划:“这下这个月房贷有着落了!”输了钱,就唉声叹气,整夜睡不着觉。

第二天上班,他顶着黑眼圈坐在衙门里,对案头的公文敷衍了事。有百姓来告状,他只扫了一眼状纸,就不耐烦地说:“这点小事,自己解决去,别来烦我。”下属送来的灾情报告,他看都没看就扔在一边:“知道了,先放着。”所谓的工作,不过是熬够八小时,混日子罢了。当年那个立志“有所作为”的书生,早已被房贷和生活磨平了棱角。

有一次,他去库房核对账目,发现这个月的俸禄竟少了二两,顿时急得满头大汗。他抓着账房先生的胳膊问:“怎么少了二两?是不是算错了?”账房先生慢悠悠地说:“范主事,这是扣的‘办公用品损耗费’,每个官员都扣了,您就别计较了。”范进心里窝着火,却又不敢发作——他怕得罪人,丢了饭碗。若是没了俸禄,房贷断供,这宅院就没了,母亲的遗憾、自己的体面,就都没了。

那天他回到家,张氏正坐在桌边抱怨:“夫君,隔壁李大人的夫人买了支金簪,真好看,我也想要一支。”范进看着妻子精致的妆容,再想到自己少了的二两俸禄,忽然觉得一阵疲惫,他苦笑着说:“再等等,等房贷还完了再说。”张氏立刻沉下脸,摔了筷子就回了房。范进独自坐在空荡荡的客厅里,看着桌上的残羹冷炙,第一次觉得这三进宅院,像个沉重的枷锁,把他牢牢困住了。

年底评“优秀官员”时,范进的心又活络了起来——若是评上了,能多领五十两奖金,相当于五个月的房贷,就能提前还清五个月的欠款。他翻遍了自己的政绩,却发现除了应付差事的几份公文,竟没一件拿得出手的。反观隔壁科的王主事,年初奏请朝廷修了条便民路,解决了百姓出行难的问题;年底又上书减免了灾区的赋税,百姓们都提着鸡蛋、粮食去感谢他,连知府大人都夸他“有为民之心”。

范进看着公示榜上王主事的名字,心里不是滋味,却又懒得去努力——反正俸禄照发,只要熬够八小时,混日子也能拿到钱还房贷,评不评优秀,又有什么关系呢?他甚至还安慰自己:“王主事是没房贷压力,才能专心做事,我不一样,我得先把房贷还完。”

直到那年春天,范进奉命去乡下考察,路过当年住过的破茅屋。只见茅屋早已破败不堪,墙角长满了杂草,一个穿着补丁衣服的书生正趴在石头上读书,手里拿着一本翻烂的《论语》,阳光洒在他脸上,眼神里满是对未来的憧憬,仿佛当年的自己。

范进停下脚步,忽然想起中举那日,他曾对着苍天发誓:“定要不负所学,不负苍生!”可如今,他除了为房贷焦头烂额、混日子玩游戏,还做了些什么?他摸着自己腰间的官印,那曾让他无比珍视的官印,此刻却显得沉甸甸的——这官印,不是用来混日子的,而是用来为民办事的;这金饭碗,不是用来装安逸的,而是用来承载初心的。

回到家,范进第一次没有玩游戏,而是重新翻开了案头的《资治通鉴》。书页上落满了灰尘,他用袖子轻轻擦去,看着上面“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的批注,眼眶忽然湿润了——这是他当年中举前写的,如今却差点忘了。

第二天一早,范进就去了知府衙门,主动申请去灾区考察灾情。那里去年遭了水灾,百姓们还住在临时搭建的棚屋里,冬天漏风,夏天漏雨,苦不堪言。知府大人见他主动请缨,惊讶地说:“范主事,灾区条件艰苦,你可想好了?”范进坚定地说:“大人,我身为朝廷官员,理应为民分忧,这点苦算不了什么。”

在灾区的日子里,范进褪去了“老爷”的架子。他白天顶着烈日走访农户,踩着泥泞的小路记录灾情,把百姓的诉求一条条记在本子上;晚上就在简陋的棚屋里写奏折,油灯昏暗,他就凑近了看,手冻得发紫,就搓搓手继续写。他请求朝廷减免灾区三年赋税,拨款修建防洪堤,还建议官府发放种子,帮助百姓恢复生产。

他不再想着玩游戏,也不再为房贷焦虑——当他看到百姓们因为他的奏折领到救济粮时,脸上露出的笑容;当他看到防洪堤开始修建时,百姓们激动的神情,他忽然明白,这种为民办事的踏实感,远比还清房贷更让人满足。

三个月后,范进的奏折被朝廷采纳,灾区百姓得到了救济,防洪堤也顺利开工。百姓们都感激地称他“范青天”,还给他送来了鸡蛋、粮食,范进推辞不过,就把这些东西分给了灾区的孤寡老人。

年底,范进不仅评上了“优秀官员”,还被提拔为通判,俸禄涨到了三十两。他拿着五十两奖金,先还了半年的房贷,然后用剩下的钱资助了三个穷书生,还给母亲修了座像样的坟茔。张氏看着他忙碌的身影,不解地问:“夫君,你怎么突然变得这么忙?房贷还没还完呢。”范进笑着说:“房贷固然重要,但我不能因为房贷,就丢了自己的初心。当年我中举,是为了为民办事,不是为了混日子。”

多年后,范进因政绩卓著被提拔为东昌府知府。他站在知府衙门的大堂上,看着堂下的百姓,忽然想起当年为房贷焦虑的日子。他知道,房贷终究会还清,但初心不能丢——这金饭碗里装的,不该是迷茫和安逸,而是为民服务的决心。就像当年那本落满灰尘的《资治通鉴》,只要重新拾起,就能照亮前行的路,让“范进中举”,不再只是一个笑谈,而是一段不忘初心的佳话。

(正文字数:3913)