去年夏天,听说一位六十四岁的奶奶,为了接八岁的孙子山山来过暑假,辗转三个多小时赶到儿子家。不料孙子竟在地上打滚哭闹,死活不肯跟她走,嚷嚷着“奶奶家没有智能手机,只有老年机”。父母无奈,只好动手打了孩子。听闻此事,我不禁感慨:山山父母,难辞其咎。

在生活压力与社会竞争之下,祖辈参与孙辈教育,已成常态。然而必须清醒地认识到,在孩子的成长中,祖辈教育终究是“配角”。孩子对父母那份天然的依恋与安全感,无人能够替代。不少父母对孩子过度保护、百依百顺,甘愿做孩子的“防空洞”,这容易养成孩子自我中心的性格,反不利于其健全发展。因此,祖辈在教育中贵在“善用其长而避其短”,合理定位,不错位、不越位,甘当父母的“最佳配角”,共筑教育合力。

当然,祖辈亦有其优势。丰富的保育经验与人生阅历,恰是隔代抚养的珍贵资源。具体而言,可在三方面着力:

一是悉心保育。祖辈更懂孩子的身心需求,往往一个表情便能判断孩子是饿、是困,还是需要陪伴。这份细腻,是年轻父母难以企及的。

二是言传身教。祖辈处世圆融、思虑周全,其人格风范在潜移默化中塑造着孩子的品性。尤其在学前与小学阶段,孩子以模仿为主要学习方式。祖辈和蔼待人、坚持锻炼、勤于学习等良好习惯,都将如春雨般润泽孩子的心灵。

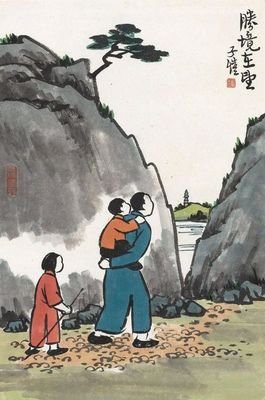

三是成为“忘年之交”。老人如老小孩,祖孙之间本有天然的亲近感。若祖辈能俯身与孩子做朋友,以情育人,便为教育铺设了温暖的底色。孩子想听故事,就讲讲从前的岁月;孩子想做游戏,不妨带他玩一玩传统民间游戏——在陪伴中传承,正是最美的教育。

许多教育研究者指出,隔代抚养利弊兼有。孩子若出现问题,不应简单归咎于祖辈。教育子女,本是父母的天职;祖辈并无抚养孙辈的法定义务。因此,社会与父母宜怀感恩之心,多沟通、多引导,而非苛责祖辈。能否带好孩子,关键不在于“谁带”,而在于教育观念与方法是否科学。只要理念先进、方法得当,祖辈同样能培育出好孩子。

如今三代同堂、隔代共育的家庭模式十分普遍。爷爷奶奶慈爱,父母严格,本无对错,却易因观念差异产生矛盾。如何化解?重在以下细节:

第一,换位思考,体谅老人心。父母应理解老人言行背后的疼爱与关切,多沟通、多感恩。当我们真正同理他们的付出,他们也更愿意接纳新的教育观念。同时,也可邀请老人换位思考,耐心说明某些做法可能对孩子造成的伤害,传递科学育儿理念。

第二,信任与鼓励。“不听老人言,吃亏在眼前”,传统智慧自有其道理。只要不触及原则问题,不妨对祖辈的教养方式多一份信任与耐心。其实许多老一辈的养育方法,蕴含着生活的智慧——我们这一代,不也正是他们一手带大的吗?给予祖辈一定的空间与肯定,或许我们会发现,许多担忧并未成真。

第三,该管教时须管教。古人云:“子不教,父之过。”山山为手机在地上打滚,父母却无可奈何,这实为教育的缺位。孩子年仅八岁,父母就已束手无策,若再长大,又将如何?面对错误,父母应当机立断,及时纠正,绝不能犹豫纵容。

一次小错若不指正,便可能酿成二次、三次,乃至更严重的后果。“慈母多败儿”,古训不虚。待到大错铸成,悔之晚矣。

及时的教育,恰是孩子健康成长的保障。我亲戚家的孙子上小学时,曾因喜欢同学的橡皮,未经允许便带回家。母亲发现后严厉批评了他,明确指出这是不可为的“偷窃行为”。自那以后,孩子再未犯过类似错误。试想,若当时母亲未能及时纠正,今天的他,又会走向何方?

最后,尤为重要的是:父母欲正子女,必先正己。若希望山山不沉迷网络,自己却整天手机不离手,又如何有底气教育孩子?言传不如身教,唯有以身作则,才能在孩子心中树立真正的威信。