那地方很远很远,也很近很近。说它远是因为它在祖国的正北方,绵延八千里。说它近是因为它一直在心里,查干敖包庙,满都拉,二连浩特,大兴安岭,呼伦贝尔草原,恩和哈达,巴彦淖尔,还有阿拉善的银根和清河口都在。北疆几十年,一路的云和月可以让你抒情吟诵,用欢乐和快畅来表达。也可以婉转戏说,以感慨和叹息来倾诉,在时光和岁月面前,平心静气地慢慢咀嚼当年是一种独有的享受。

先从大庙说起。那年上级派了工作组到连队蹲点,带队的是大机关后勤部的博仁副部长。那会儿连队住在庙里,没招待所也没有客房,能住人的房子不多,平时遇事只能挤一挤。边上主庙群的房子虽有上百间,且空无一人,但老出情况,像打个信号弹、半夜狗狂吠等,不安全也不方便没法住。考虑到部长是个大领导,最后还是想法挤出一间小庙房給部长住。为了保证安全,给了部长一把日本指挥刀防身,故事也就从这开始了。

在这之前团里要在连队搞个训练,设想有民兵参加,于是送来了一捆日本指挥刀,大约有十多把。这日本指挥刀说来话长,如果有现在都是文物了,可那会儿不同,尤其是省军区系统的民兵仓库里这类老东西多去了,像勃朗宁手枪、德制望远镜,极老式的步枪等等。当年内蒙古军区的刘一元政委从集团军过来时随身带了一把美式卡宾枪,那枪小巧灵活秀气,他下边防时常带着,就是子弹越打越少,让他挺无奈的。到内蒙古工作后意外发现民兵仓库里这种子弹挺多的,不禁让他大喜。也许是当年接受老仓库的存货或是缴获后留下来的,总之这类老物件当时还不少。当年在民兵装备仓库干过的人不少都还在,说起这事他们门清得很。后来搞过几次大规模的销毁旧武器的活动,这事也就翻篇了。

训练结束后这批刀也没当回事就放在连队了,我那会儿年轻,好奇心挺强,就挑了一把留着玩。日本指挥刀不同于马刀,刀把很长,是双手握刀的,这一点和单手持刀的马刀完全不同。我挑的这把刀把上有黄色缠带的,与其他刀不太一样,按现在的说法,可能是一把校官刀。刀身呈青钢色,不发亮,刀背比我们骑兵营的马刀要厚。没事时拿出来欣赏一下,感觉还不错。那年冬季连队从肉库里拿了一个羊轱辘也就是杀好冻上的整羊出来,我突发好奇心,想试试这把刀,于是双手握刀抡圆了砍下去,只听哐当一声,冻得邦邦硬的羊轱辘上只是一道白印,刀却断成两截。这让我大感意外也大失所望,这可是日本指挥刀,军刀啊,不削铁如泥也不至于断掉吧,扫兴。按说这刀不可能是假的,那会儿也没那么多假货。说到底还是这刀质量不行,这事让我对日本军刀留下了很一般的印象。

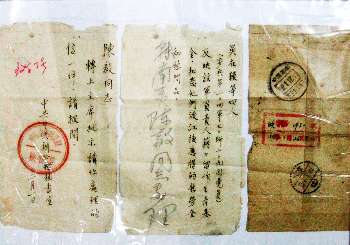

还有在庙群里训练休息时,小战士王建平在一个小石堆旁捡到一个小的铜佛像,当时我很犹豫,想把它要过来,不是想据为己有,而是想适当的时候把它展示出来,可担心人家说这是老兵欺负新兵,也就算了。在我看来遇到这类东西个人保存不如放到合适的展馆里,让更多的人看到,那才是功德无量的事,因为有这个意识,我退休前后把留存的一件老人家亲笔的铅笔批示,一些老界碑等都捐了出去。在我看来好东西不应自己留着,应该让更多的人看到,能起到益智开眼界的作用,也是一种境界。

古庙和边防连,再加上这把断刀,故事一段一段的,其实当年的战友们都知道还有些挺特殊的事没说,其实也没必要说,实在要说也只能说这庙“因班禅而名,因连队而存”。

接着说一九八〇年十月初的“平安”事件。史书记载吉拉林是蒙古族的发祥地,因为处在草原和森林的结合部,加之额尔古纳河从旁流过,这个很美的小镇就成了不少旅游人的“打卡”之地,人们在钟情于山水的时候却很少有人知道吉拉林的“平安”事件,这事虽然已经过去整整四十五年了可每每想起还是挺感慨的。那天突然接到报告,说在呼伦贝尔吉拉林附近的平安,当地老乡李忠反映了一个情况,他在地里干活时从界河对面过来了两艘摩托艇,上面下来七八个穿迷彩服带冲锋枪的人,过来问了一些情况,最后给了他一百块人民币,让下回接头时给他们买点酒。这情况反映上来时一帮人几乎都不相信。因为额尔古纳河是界河,界线很清楚,光天化日之下越界过来有点匪夷所思。你不相信吧,这一百块钱怎么解释。

不管怎么说,宁可信其有,机关有关处一起开了个会,我负责记录,然后上报下达。莫尔道嘎边防团迅速采取行动,负责现地指挥的是刘福元和程长生,带队进入的有副连长李广、张风贵等。因为相互熟悉,进入现地后李忠还和在柳毛子草丛里潜伏的李广打了个招呼。按照预定时间对方到了接头地点,紧接着一场战斗发生了。战斗中李忠牺牲,对方也有一人阵亡。这人身上带着一个小型的日本录音机,里面不光有这次对话和战斗的现场录音,还有上次接头时的完整对话,这也说明了上报的情况是属实的。挺特殊的是小录音机里双方的对话都是山东德州方言的普通话,这也是当地老乡的普遍口音,可见对方不是普通人。战斗刚结束就转入搜集上报阶段,我们一帮人几乎是通宵忙碌,想抢在对方之前提出指责。因为经验不足,加之各环节上都有一些问题,结果居然是对方先提出指责,真是荒唐至极,随后新华社才做了回应。在这过程中我提了一个建议,遗体交接时应派一个医护人员到场,结果被批“没事找事”,把我噎得够呛。即便如此,我们还是按程序提出了要求并下达了指示。交接遗体的那一天,吉拉林的老乡们几乎都出来了,河边站满了人。对方的直升机从河那边飞过来,在指定的地点降落,下来四名军官,我方将担架抬过来,先由军医介绍有关情况,然后示意对方可以核实一下。对方四名军官靠近担架掀开白布确认后四人列队敬礼,随后将担架抬上直升机,双方签字,交接完毕。随即直升机起飞,飞回河对岸。自此之后处置这类问题时医生的到场成了不可或缺的一项。说来也是,紧接着不久,在巴彦淖尔方向上又出现了一起类似事件,那次会谈会晤长达六个小时以上,双方唇枪舌剑互不相让,谈不下去了就休会,然后再谈。我方主谈是二连浩特边境地区副代表拉西达瓦,他是我在边防二团时的老领导,蒙汉语精通,反应也快,算得上铜牙铁嘴,也是有名的边防会谈会晤专家。交接时对方连续提了几个问题,我方医务人员做了解释,事情总算是结束了。这段过程挺精彩,可再细点就没法说了,总不能写上此处省略三百字吧。

每念及此事时脑海中就会出现那一厚本的现场照片和事件变化的全过程,想起行动过程中的得与失,想起老领导老边防孟轲的应对举措,想起边防处的老处长朱洪模,他们很多瞬间的反应看起来随意淡定,品品却是恰到好处的精准,背后是素质和学识的绽放,让人获益匪浅,令人叹服。

倘若有机会去吉拉林,真心希望人们能在李忠的墓碑前献上一束花。请记住,那一片疆土上前有“吕瑞甫”,后有“李忠”,他们都为守卫祖国的北疆做出了自己的贡献。

还要说的是到巴彦淖尔后的边防建设。去时两位主要领导就交代说希望能改变面貌。事有轻重缓急,但两件大事不能糊涂。一个是主官间的团结,再一个是要干点实事。这里要说的还有缘分,李进政委是我的第一个搭档,聊天时才发现小时候我俩竟然是一个院的,这个院就是北京内务部街五号,一个清朝时的将军府,后来的大杂院。我对那个院最后的记忆是有次老妈接了一个电话,是当年的邻居阿姨打来的,说老沈去世了。老妈说我们家老头几年前就走了,相互保重吧。第二个搭档是皇甫建政委,我们曾在呼伦贝尔一块工作过,平心而论这两人都是很有个性的人,也都是明白人。

那会儿的想法是用主动建设这个切入点来带动和改变面貌,同时也注意大道理的引导,讲“软硬论”,也讲“袜子说”,谁老分左右。

我们的具体设想就是把边防连队位置前推,把边防光缆,边防车行巡逻路,边境铁丝网以及增设边防观察哨“五位一体”结合起来一起搞,这不是心血来潮,而是感受到一种责任和使命感。可以这么说,这里有当年在一线小哨所的感受,有在呼伦贝尔边防建设的体会和跑遍八千里后的思考,更有到广西、云南、新疆、西藏边防参观见学的收获,总之这是集体的智慧,承载着向边防专业化方向迈进的梦想。

在我们看来边防连队就是要靠上去,靠得近才可能管得好。六年里埋头苦干,那种“山水之间泼画墨,小院向天写忠诚”的努力,使得我们的西线“斜阳烽火铃声传,戈壁深处自悠然”,也让我们几个配备军驼的连队执勤效能明显提高,尤其是到了挖苁蓉的季节。

都说术业有专攻,看看古往今来的周边变化就知道这里不光有国家利益,有布局问题,还有突发情况的正确处置等等。那次事件的最后,李广等人赶到河边时,按照不向境外方向开枪的惯例,他们提着枪眼睁睁地看着对方仓皇逃窜,那种朝后打枪往前看的狼狈样子他们看得清清楚楚。李广说如果能开枪,我们八个人八支冲锋枪,距离二十多米,开阔河面上,恐怕一个都跑不了。当然这只是一方面,事实上我们的失误也不少,因为命令是我拟制的,之后内蒙古自治区人民政府、内蒙古军区发的唁电也是我拟制经办的。同样,在另一起突发事件上,现场的处置也是可圈可点。从班长BG到副连长,再到打扫现场,一系列行云流水般的处置都是在极短的时间里快速完成的,有些做法突破了想象力,彰显了这帮家伙临危不乱的素质。他们刚离开对方大批武装人员就赶到了现场,但也只剩下彼此的明白和医护人员的最后解释了。

从专业的角度看选点和处置突发情况都是有讲究的,不是靠猛靠勇能解决的,是要动脑筋讲专业,讲政策讲训练的,用这个标准衡量很多的应对恐怕都是有冲击力的。意识到这种特殊性,当年在呼伦贝尔检查训练时就有过作训科长王吉顺到连队随机出情况让连队处置的过程。贴近边防,努力结合实际搞训练是我们一贯的追求,当然我们也不怵那种拉开架势的训练。

几十年只做一件事,一件事做了几十年。从一线的骑马巡逻到按照自己的思路搞边防建设,从跟着首长参加大区的战役集训到朱日和看实兵对抗,再从内蒙古东部的零下五十多度到西部的沙尘暴,还有阿拉山口和金鸡山哨所的到访,法卡山烈士陵园的拜谒,布达拉宫、塔尔寺的远眺,脑子里想的还是那件事。

从基层起步,在经历中成长,逐梦北疆几十年。“雪拥蓝关马不前”时没有退缩,“长河落日圆”时轻轻离开,留下的一声叹息中有“醉”有“乐”也有“梦”。没什么可抱怨的,不过是北疆长城上一块砖的奉献,一滴水的折射,却辉映出北疆之叹中七分的欣慰与赞美,一分的不屑,还有两分的惦记。

(至此,北疆之醉、北疆之乐、北疆之梦、北疆之叹,四篇告一段落)