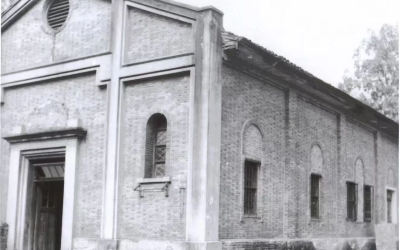

中共赣南省委旧址位于江西省于都县城环城东路18号,旧址原为天主教堂,砖木结构,面阔13.2米,进深25.8米,高8米,占地面积340.56平方米。中共赣南省委旧址,是一处承载中央苏区革命精神的红色圣地,吸引人们探寻那段波澜壮阔的革命岁月。

(图为中共赣南省委旧址)

1934年7月,为掩护和支持红军战略转移,以于都为中心成立了赣南省,中共赣南省委机关就驻扎在这里,省委下设组织部、宣传部、白区工作部、妇女部。中共赣南省委成立后,在中共中央和苏维埃政府领导下,积极领导和动员全省群众广泛开展游击战争,积极配合红军作战,迅速开展扩红运动。发布了许多通令和指示,还不定期出版了机关刊物《赣南省委通讯》。在中央红军集结于都期间,有计划有组织地征调了大批挑佚,帮助红军运输物资器材,开展大规模的筹粮、筹款工作,有力地支援和掩护了中央红军在于都的顺利集结和出发长征。中央红军长征后,1934年11月,赣南省委从县城迁往城南的利村和小溪。

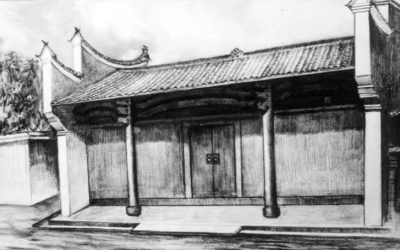

(图为赣南省苏维埃政府旧址暨毛泽东同志旧居)

一、苏区时期天主教堂(中共赣南省委旧址)的沿革

于都县城天主教堂自土地革命时期开始,先后被使用于于都县总工会、于都县人民诊病所、工农红军卫生学校、中共赣南省委等办公场所。

1.于都县总工会

1927年2月2日,于都县总工会筹备委员会组织数百工人打入天主堂,赶走了神父,焚毁了天主堂的全部教具和书籍,并将全部财产没收归工会所有,天主堂的房屋改为县工会办公地址。

2.于都县人民诊病所

1929年4月12日,随着于都县工农兵革命委员会的诞生,在县城天主堂成立了于都县人民诊病所。全所工作人员皆是社会中医药人员。西郊乡楂林三角塘中医邱效初(又名邱自天)任主任,里仁乡管斗枢中医任政治主任。常驻医务人员有杨虞赓、叶启芳、叶启兰、张正绍、黄仲光、杨节和、黄菊甫等。此外,附近各区、乡较有名望之社会中医依次来所轮值十天。诊病所除门诊外,设有病床三十多张。住院者多属红军和赤卫队伤病员。红军、赤卫队员和苏区干部,均享受免费医疗,凡有选举权之贫苦百姓来所就诊,不收诊金。不论住院或门诊病人,诊病所均负责代为熬药,甚为方便。每天门庭若市,深受劳苦大众欢迎。

3.中国工农红军卫生学校

该校前身为中国工农红军军医学校,1932年10月改称卫生学校。创办于1931年11月。校址设在于都县城天主堂(今县人民医院内),由中央军委总军医处主办。中央军委总军医处(1932年9月改称总卫生部),处长贺诚兼任校长,总军医处医政局局长陈志方兼任教育长,彭真、唐一贞(总军医处药材局局长)等任教员。 1931年底发出招生通知,要求各单位挑选政治可靠,身体健康,具有适当文化程度之青年报考。1932年初,各单位送来十六岁至二十岁考生一百五十人。其中有卫队长、支部书记、看护、勤务兵、战士等,文化程度参差不齐。经过考试,从中录取正式生十九名(女生一名),旁听生六名(女生三名)。 1932年2月初,总军医处由瑞金迁至于都。2月15日在于都县城天主堂举行开学典礼。朱德总司令到会讲了话。他说“红军已经扩大了好几个军,缺乏卫生干部,要自已培养军医。你们要学好本领,为红军官兵服务。”该校遵照毛泽东指示,提出了以培养“政治坚定,技术优良”的红色卫生干部为办学的宗旨和教育方针。 创办时,教学设备几乎一无所有,仅有一具人体骨骼标本和几张生理解剖挂图,两台显微镜--因没有染色液未曾使用。初期,学校只开了生理学、解剖学和药物学等几门课程。 开学不久,该校学生还随军参加了攻打赣州总战役。于都、胜利县组织赤卫军二、三千人配合主力红军参战。2月进攻,3月7日撤出战斗。1932年7月初,中央红军将东西两路部队(东路为红一、五军团,西路为红三军团)集中起来,在南雄地区发起了水口圩战役,红军卫生学校在信丰设立中转性质的临时医院,将伤病员全部送到于都后方医院。水口战役结束后,学校师生返回于都。第一期学员在校共一年零三个月。十九名正式学员全部毕业,成为红军自己培养出来的第一批红色军医。该校后来迁至兴国茶岭红军总医院附近,由彭真接任校长。1933年8月,又由茶岭迁往瑞金,复由贺诚兼任校长。

4.中共赣南省委旧址

1934年7月底,中共中央以于都为中心成立了赣南省,加强对赣南苏区的领导,为红军主力即将进行的战略转移准备了条件,当时中共赣南省委机关驻扎在这里办公。

(图为赣南军区遗址一一于都县城舒屋)

新中国建立后,1951年1月,于都县公安局会同县卫生院(今于都县人民医院)接收该天主堂院舍为医院使用,于次月迁入,并修建食堂、厨房、化验室各1间。2005年5月中共赣南省委旧址(天主教堂)公布为全国重点文物保护单位。 2006年落实宗教房产政策,将天主教堂和神父楼两栋房地产使用权归还县天主教爱国会。

二、赣南省创建的背景及发展过程

1.赣南省的概况

自1930年10月至1934年7月间,中央苏区先后创建了五个省级政权:江西省、福建省、闽赣省、粤赣省、赣南省。江西省、福建省、闽赣省、粤赣省四个省级政权是中央苏区不断壮大的时候逐渐成立的,唯有以于都为中心的赣南省是第五次反“围剿”失利后的1934年7月成立的,成立之初就肩负着做好长征前夕突围转移准备工作的重任。

(图为少共赣南省委遗址)

1930年10月,中央苏区成立第一个省级苏维埃政权——江西省苏维埃政府,雩(于)都隶属江西省管辖,此后还成立了福建省、闽赣省。至1933年8月,中央苏区达到全盛时期,新成立了以会昌为中心的粤赣省,此时因江西省南北纵线太长,便将原属江西省管辖的雩(于)都、会昌、西江、门岭等七县划归粤赣省管辖。至1934年7月,为了适应战场形势的变化,成立赣南省,《中国苏区辞典》对成立赣南省作了阐释:鉴于赣南在中央苏区所处的重要地位,在粤赣苏区不断为国民党占领的情况下,为加强对赣南苏区的领导,并为红军主力即将进行的战略转移准备条件,中共中央局和中华苏维埃共和国中央政府决定(以雩都为中心)设立赣南省。赣南省初辖于都、登贤、赣县、杨殷等四县和信康、南雄两块远殖游击区。后期根据斗争形势的需要,还设立过寻安会县、于西县和兴龙寻安县等县。全省人口约40万,面积约5000平方公里。

2.赣南省的地位

1934年5月,由于王明“左”倾冒险主义的错误领导,中央革命根据地第五次反“围剿”遭受严重挫折。北线的广昌县城已于4月下旬失守。南线粤赣省的门户——筠门岭也于4月下旬被国民党粤军占领,粤赣省苏区日益缩小。为了实现防御计划,1934年5月17日,中央革命军事委员会(简称“中革军委”)发布第18号训令,对中央苏区的军区、军分区及其任务作了调整,增设了“赣南军区”,由中央政府副主席项英兼任军区司令员和政治委员,李赐凡任政治部主任。军区司令部、政治部驻于都县城舒屋。赣南军区下辖两个作战分区。第一作战分区由原江西军区第四作战分区改设,杨殷、赣县为其作战地域,中心任务是钳制赣州粤敌,消灭西洋山团匪,并沿赣河西岸发展游击战争,从赣粤敌人接邻的间隔中,联系河西苏区。第二分区以登贤县及于都南部为作战地域,其中心任务是钳制赣州粤敌,发展敌后游击战争。

为了与赣南军区的军事任务相适应,5月下旬,中共中央书记处作出决议,决定在赣南军区的辖区内设立“赣南动员区”。项英兼任赣南动员区主任。同时,中共中央向赣南派出中央扩红突击队,协助赣南动员区的扩红工作。苏区中央局宣传部副部长潘汉年、少共中央局宣传部长刘英(女)带领中央扩红突击队,于5月下旬分别到于都、登贤县(现属于都)、杨殷、赣县,协助开展扩红工作。

由于赣南动员区所属四县都是中央苏区的边界县,地理位置十分重要,加之距粤赣省委和江西省委较远,根据赣南的任务和当时的形势,中共中央于6月下旬作出决定,在赣南动员区的基础上,成立“赣南战地委员会”(简称“赣南战委”),隶属中共中央领导。赣南战委主任由项英兼任,委员有刘英、张正芳以及各县的县委书记。赣南战委驻地于都县城。

1934年7月间,国民党进攻中央苏区的军队开始向中央苏区的腹地步步推进,中央苏区的范围越来越小。为了冲破国民党军队的“围剿”,中共中央政治局作出了主力红军从中央苏区突围,进行战略转移的决定。根据红军主力突围转移的战略计划,同时由于粤赣省苏区不断失陷,中共中央和中央苏维埃政府决定在赣南战地委员会的辖区内设立“赣南省”,隶属中共中央和中央苏维埃政府。10月中下旬,中共中央分局、中央政府办事处和中央军区成立,中共赣南省委、赣南省苏维埃政府和赣南军区分别隶属之。

赣南省的组建工作从7月中下旬开始,由项英负责。8月上旬,中共中央和中央政府陆续向中共赣南省委和省苏政府调派领导人。中共赣南省委书记由原福建省苏政府主席钟循仁担任,组织部长罗孟文,宣传部长潘汉年(后杨尚奎),白区工作部长张瑾瑜(女),妇女部长刘莲仔,以上同志组成中共赣南省执行委员会。省委机关驻于都县城天主堂右侧平房内。省委还不定期地出版机关刊物《省委通讯》。

在组建中共赣南省委的同时,省苏维埃政府和各群众团体也相继建立,省苏政府主席由原粤赣省苏政府主席钟世斌担任,副主席王孚善。省苏政府下设内务部、财政部、国民经济部、土地部、粮食部、劳动部、教育部、工农检查部、裁判部、政治保卫局等工作部门。省苏政府驻于都县城北门何屋。少共赣南省委、赣南省工人联合会、省革命互济会等群众团体也相继建立。

总之,从赣南省的设立,经历由赣南军区——赣南动员区——赣南战地委员会——赣南省的过程,从人事安排的情况看,中央局高度重视对赣南省的领导,赣南省当时肩负着保卫苏区南大门和做好长征出发前一系列准备工作的重要使命。

3.赣南省机关的突围

1935年2月中旬,中央苏区仅剩下于都的禾丰和黎村两个区,并处在国民党军队的包围封锁之中。从2月中旬开始,根据中央分局的部署,被围困在中央苏区于都南部的赣南省的红军部队和地方工作人员,陆续出发,分头突围。

(1)1934年10月底,赣南省在于都县城东门易氏祠堂(光裕堂)成立独立营,负责在广东、兴宁一带开展游击战争,时任中共赣南省委宣传部部长杨尚奎为其主要领导人之一。赣南省独立营在县城东门易屋祠堂住了几天,敌军侵占于都县城前几天,全营就随赣南省机关转移到里仁,后又转移到小溪的左坑。此后,独立营一直在小溪、畚岭、牛岭、小汾、韩坊、塘村一带活动,直到1935年春节前两天才返回禾丰过年。军区独立营在禾丰过春节后,就改为兴龙寻安挺进营。1935年2月17日,赣南省苏副主席王孚善率领“兴龙寻安县革命委员会”工作人员和挺进营四百余人离开于南禾丰地区,经乱石(现于都县靖石乡)到会昌、安远边界向寻乌方向突围。2月19日在安(远)、寻(乌)交界之分水坳,遭粤军独四师一个团截击,队伍被打散。王孚善突围至广东梅县地区(后下落不明)。

(2)赣南省委书记阮啸仙、省军区司令员蔡会文、政治部主任刘伯坚和中央政府办事处副主任梁柏台等,率领独立六团及省委、省苏机关、中央“工农剧社”、《红色中华》报社等二千余人,按原定计划,在于都南部禾丰、黎村地区坚持游击战争。3月上旬,他们根据敌情变化,决定部队和机关突围到三南(定南、龙南、全南)与信丰活动。3月3日,全体突围人员编为三个支队,发了生活费。4日早上,三个支队成一路纵队,从于都南部的上坪山区出发。上午10时许,蔡会文和阮啸仙发现部队集中成一路纵队行进,立即命令改变队形,“以连或两连为单位”,“穿过敌人的封锁线”。但是,为时已晚,部队来不及分散,即在畚岭(原登贤县属,现于都县祁禄山镇)的罗坑、金沙一带与敌遭遇,激战数小时。突围部队被敌冲散。3月5日和6日两天,驻牛岭和驻仁风粤军各一团,在“铲共团”的带领下,将畚岭地区封锁。畚岭地区山高林密,除仅有的几条林间小道往安远、信丰外,其他地方难以穿越通行。被打散后再度集中起来的一、三支队,由军区政治部主任刘伯坚指挥,与堵截的敌人激战,遭受重大伤亡。3月7日凌晨,刘伯坚在鸭婆坑(安远、于都交界处一高山村子,属安远塘村)附近山头指挥部队突围时受伤,不幸被俘。赣南军区政治部秘书廖昔昆,独立第十六团参谋长陆如龙,中央政府办事处交通科长连得胜,会昌县贸易分局乱石采办处营业主任王志楷等也不幸受伤被俘。刘伯坚、廖昔昆等五人于3月21日在大余被粤敌第一军(余汉谋部)杀害。梁柏台在突围中受伤,亦不幸被俘,并被押往大余杀害。其余大部分牺牲或被俘,少数突出重围。第二支队大部在蔡会文、阮啸仙和陈丕显(少共赣南省委书记)率领下,于3月6日冲破敌马岭、牛岭间的封锁线。当突围至信丰县安西乡上迳村时,阮啸仙在上小埂不幸被流弹击中壮烈牺牲。蔡会文、陈丕显继续率领突围部队到达信丰安西一带,在此又与粤军第二师激战。随后,他们转向定南,再转至信丰,经过艰难转战于4月上旬到达信丰油山地区,与先期到达的项英、陈毅以及李乐天、杨尚奎等汇合一起,继续坚持革命斗争。至此,赣南省自然解体。

三、赣南省的历史贡献

赣南省设立后,根据中央的部署,省委、省苏政府和军区领导全省军民,主要开展了以下几项工作:

1.广泛开展游击战争,保卫苏区的南大门

赣南省所辖各县,地处中央苏区的西南边界。1934年2月,第五次反“围剿”形势极为严峻,以中央苏区南部门户于都祁禄山为中心设立的赤南县,为纪念罗登贤烈士,3月改为登贤县,此时隶属粤赣省管辖。1934年6月26日出版的《红色中华》第207期第四版特别报道纪念罗登贤的文章,强调:“我们苏区的革命同志们,应当坚决的走向前线为了完成罗登贤同志的遗志而斗争,粤赣的特别是登贤县的工农群众,更要百倍加紧的动员起来,为了‘登贤县’这个光辉的名字而斗争到底。”

(图为《红色中华》报刊载“工农群众武装起来加入红军”文章)

驻守在赣州、信丰一带的国民党粤军和靖卫团、义勇队等地主武装,经常向登贤等边境地区进行骚扰,尤其是7~8月间早稻收获季节,敌人的武装抢禾队更是频繁进入苏区,抢割早稻,破坏秋收。1934年7月底,登贤县划归赣南省管辖。赣南省设立后,进一步加强了对登贤、赣县、杨殷等边区游击战争的领导。赣南军区独立六团、独立十三团、独立十四团以及各县的地方武装,都积极开展游击活动,打击粤敌和靖卫团、义勇队的进犯。1934年9月起,中央机关和红一方面军主力战略转移的准备工作,进入了紧张阶段。根据中革军委命令,赣南军区所辖武装力量积极开展军事行动,牵制敌人兵力,阻止粤敌向赣南苏区推进,从而为中央机关和红军主力做好突围转移的准备工作创造了条件。

2.猛烈扩大红军

赣南省设立前后面临的一项重要任务,就是扩大红军。5月下旬,中革军委武装动员部规定赣南动员区必须在7月20日前完成2400人的扩红任务。全动员区四个县到6月23日止,就完成7124名,获得全苏区扩红第2名。尤其是于都县,三个月计划一个半月完成,原定五、六、七三个月扩红计划2200名,实际完成4700余名,受到中央的表扬。

在完成五、六、七三个月扩红计划后,9月1日,中革军委再次决定在9月内动员扩大红军3万名,其中分配给赣南省的任务是7000名。赣南省再次掀起了扩大红军的热潮。9月初,中央再次向赣南省派来扩红突击队,协助赣南省各县完成扩红计划。经过省委、省苏和各县党政组织的努力,到10月5日止,全省圆满的完成了7000名的扩红任务。这些刚加入红军队伍的新战士,组成了四个补充团,在主力红军长征前集结于都期间,分别补充到了各军团。

在完成扩红任务的同时,赣南省还按照中央的部署,有计划地征调5000余名的伕子,帮助红军部队运输物资器材。红军主力向西突围时,这支运输队伍跟随部队,一直到突破第二道封锁线。

(图为《红色中华》报刊载有关筹集粮食的文章)

3.筹集粮食军费和军需物资

为了保障红军部队的战场需要,1934年5月后,苏区各县开展了大规模的筹粮筹款和筹集军用物资的工作。6月2日,中共中央、中央人民委员会号召全苏区人民紧急动员24万担粮食供给红军,其中分配给赣南动员区的任务是2.58万担。到7月15日为止,于都、杨殷两县都胜利地完成了任务。登贤、赣县也取得了很大的成绩。7月22日,中共中央和中央政府又决定在全苏区开展60万担秋收借谷运动,分配给赣南省的任务是16万担。这是一项艰巨的任务。为完成这一任务,赣南省各县广泛开展了借谷竞赛活动。少共于都县委首先向杨殷、赣县、登贤三县发起借谷竞赛,并制定了竞赛公约,规定自8月1日起到9月1日止的一个月内,四县少共组织负责完成借谷5.8万担。在广大党团员的带动下,全省的借谷任务如期完成。在完成借谷任务的同时,赣南各县的筹款工作也取得了很大成绩,仅于都县在6~7两月内,就筹款4.4万余元,受到中央政府的表扬。此外,各县还筹集了大量的被单、草鞋和果品支援红军。由于国民党的严密封锁,中央苏区内的食盐十分紧缺。为了解决苏区军民食盐紧缺的困难,赣南军区和赣南各县纷纷熬制硝盐以代替海盐。于都县岭背区被中央政府表扬为“中央苏区熬制硝盐的模范”。

(图为扩红、筹粮的苏区漫画)

4.全力支援中央红军主力顺利集结和安全突围

1934年10月,由于第五次反“围剿”斗争失利,中央机关和红军主力不得不撤离中央苏区,实行战略大转移。从10月上旬开始,中革军委、中央机关和红一、三、五、八、九军团,先后撤离战场,隐蔽地集结在于都河北岸区域。为了掩护和支援中央机关和红军主力顺利集结和安全突围,10月15日,中共赣南省委在于都县城谢家祠召开了省、县、区三级干部大会,研究和部署如何做好各项工作,配合野战军实行战略转移。在省委、省苏和军区领导下,赣南省军民进行了紧张的工作。

(1)帮助红军选择渡河地点、架设浮桥。于都河是长征路上红军必须渡过的第一条大河,为保证部队胜利渡河,中革军委副主席周恩来亲自部署在河上架设浮桥。赣南省委和省军区委派军区政治部主任刘伯坚,协助周恩来指挥架桥工作。赣南省职工联合会委员长刘儒获具体组织省工联和木船工会的船工,支援红军架桥。于都河沿岸的人民群众,做到了红军架桥需要什么就慷慨的奉献什么。当时,几乎将沿河所有的民船都集中起来用于架桥。于都城里各店铺和祠堂大屋的门板,几乎都卸下来垫铺在浮桥上,有部分居民主动拆下房子里的木料,送给红军架桥。为避免国民党飞机的侦察轰炸,隐蔽红军的战略意图,架设浮桥必须在黄昏后进行,一到傍晚,当地群众就在架桥现场点燃火把,将河面照得通明。于都河面上充满着军民团结战斗的紧张气氛。

(2)热情慰劳红军。红军部队在于都集结期间,赣南省的广大人民群众广泛开展了慰劳红军的活动。在村庄、在家中、在渡口、在桥头,到处洋溢着军民鱼水情深的动人情景。红军工兵部队在架桥时,他们烧好了热水,做好了饭菜,将茶水、饭菜送到红军战士手中,当红军主力和中央机关告别于都,告别苏区夜渡于都河时,赣南省的干部和群众主动站在桥头路旁,依依惜别自己的军队。

(3)保证后方封锁收容、接防运输等问题。根据中革军委的统一部署,组织地方武装积极活动,阻止和牵制敌人,封锁消息,保证中央机关和红军主力集结时的安全。10月16日,独立十三团接替了红五军团的防务,在兴国南部阻止周浑元纵队南下,独立三团和赣南军区独立营、教导营也从于都开赴兴国战场,监视西线敌人的活动。赣南军区所属独立十四团及登贤、于都、安远等县地方武装,则在南线监视粤军动向,协助主力红军肃清敌探,封锁消息。1934年10月17日至20日,中央红军主力按照既定的队形,利用四个晚上的时间,顺利渡过于都河,21日至23日顺利突破粤军设在安远、信丰和赣县间的封锁线,突围西进。

四、毛泽东在赣南省的军事调查和群众动员

中央红军第五次反“围剿”在错误路线的领导下失利,1934年9月中旬,经报请中央批准,毛主席带着警卫班从瑞金云石山来到于都调研,主要的历史贡献表现在三个方面。

1.深入细致的军情、民情调查

1934年9月中旬,毛主席来到于都,首先开展军事调查,并于9月20日将相关情况通过电报发给周恩来。电报内容共五条,主要反映了贡江以南的安远、登贤(现属于都)、信丰、赣县等地敌人排兵布阵的情况,小股散匪侵扰的情况,苏区内部戒严和肃反的情况等。电报第五条写道“雩都、登贤全境无赤色戒严,敌探容易出入,正在加紧西南两方各区建立日夜哨及肃反。”从电报内容上看,毛泽东及时地发现了军事戒严等方面存在的问题,并且指导赣南省根据不同的问题及时加以解决。

后来,毛主席了解登贤县的肃反工作中存在过“左”的错误时,便亲自写信,连夜叫自己的警卫员送去登贤县,要他们及时纠正这个错误。

毛泽东在开展军事调查的同时,还开展深入细致的社会调查。他请教撑船工人,一天船行多少路?从宁都到于都、会昌到于都、于都到江口各要多少时间?造一只船要多少钱?每只船能装多少粮食?他问得非常清楚。这些工作都为指导赣南省做好长征的准备工作打下良好的基础,也为中革军委制定科学的南渡贡水计划提供了决策依据。刘英的回忆录《夜过于都河》一文中写道“毛主席告诉我,他来于都主要的任务是查看地形,选择突围路线。现在我们利用枯水期,在选定的地点架了五座浮桥,安然地过了于都河,走的就是毛主席选定的路线。”可见,毛泽东在于都的军事调查和社会调查,为最高“三人团”的决策提供了准确的军事情报,使得红军战略大转移的消息得以严密封锁,并为8.6万红军安全集结休整、顺利渡河准备了条件。

2.积极有效的干群思想动员

在中央红军节节失利的情况下,毛泽东同志意识到群众的思想动员工作非常重要,在于都先后召开一场又一场的座谈会。1934年9月下旬,他在赣南省苏维埃政府驻地——县城何屋召开了手工业工人、贫苦农民和区、乡、村干部座谈会中,明确提出:要组织游击队,牵制敌人;要努力搞好生产,支援前线;手工业要为革命战争和农业生产服务;要严厉管制阶级敌人;干部要关心群众生活,注意工作方法。他亲自接见红军家属代表,号召他们积极搞好生产,支援前线,鼓励亲人在前方英勇杀敌。

(图为赣南战地委员会遗址一一于都县城福田寺)

长征前夕形势严峻,扩红任务非常繁重。中央派出刘英率扩红突击队到于都组织扩红工作,是年5—7月的扩红运动中得到了于都人民大力支持,完成了任务数的两倍半,该事迹还登载在6月21日的《红色中华》头版头条。9月初,中央又下达了3万扩红任务。《红色中华》登载了项英在此次扩红工作动员会上的部分讲话。内容显示,于都9月的扩红任务数,是按照前一次于都扩红的积极性确定的。因此,9月中旬,刘英再次派往于都领导扩红工作,她表示为难。在《毛主席帮我作动员》一文中,回忆了毛泽东指导她开展扩红工作的一段难忘经历。当时刘英在于都扩红,面临着时间紧、任务重、青壮年少的困难,毛泽东分析了开展扩红工作为什么一定要开会的道理。据刘英回忆,毛泽东躺在病床上听她汇报扩红工作,还亲自参加了于都的扩红动员紧急会议,并作了动员讲话,从对待困难的态度,强调开展工作下定“决心”的重要作用。会后,于都的扩红工作又有了很大起色。刘英回忆“四千五百人的指标太高了,到九月底,我们就动员了将近一千人参加红军,已经很不简单了。”

(图为赣南省裁判部旧址一一于都县城北门街郑氏民居)

1934年7月底,以于都为中心成立了赣南省,赣南省裁判部设立在北门街郑氏民居办公。10月上旬,赣南省裁判部在此召开干部会议,讨论当时肃反工作,布置对敌斗争策略,毛泽东到会指示要严格区分敌、我、友,打击真正的敌人。为中央红军集结于都进行战略转移提供了有力保障。期间,毛主席在县城王家祠接见和慰问了于都县红军家属代表会的代表,并亲切教导红军家属说:当红军是光荣的。中国是中国人民的,我们一定要保卫她。要积极搞好生产,支援前线,鼓舞自己的亲人在前线英勇杀敌。

3.着眼长远的安排善后工作

毛泽东关心赣南省留守干部群众的思想动态,并在长征出发前极力做好干部群众思想动员。10月14日,兴国县城已经被敌占领,形势非常危急。10月15日,赣南省在于都县城谢家祠召开省、县、区三级干部大会,毛泽东出席了此次会议并作了重要讲话。当时,留守的苏区干部得知中央红军要转移到外围去,非常迷茫。时任少共赣南省委白区工作部长的刘建华在个人回忆录《风雷激荡二十年》中回忆了毛泽东在此次会上鼓励留在苏区的干部的讲话内容,毛泽东强调:“大家不要怕,不要认为红军主力部队走了,革命就失败了,不能只看到暂时的困难,要看到革命是有希望的。苏区干部要改变组织方式和斗争方式。新的革命高潮一定会到来,红军是一定会回来的!”

(图为赣南省军区政治保卫大队看守所旧址一一县城东门易氏宗祠——光裕堂)

他最放心不下的是留守部队的作战打法。他的卫生员钟光在《在毛主席身边的时候》一文中写道:随主席去于都,住在县城东南角的一个老百姓家里……不知主席为什么这样不顾惜身体拼命地写作,于是我偷偷地问主席的秘书黄祖炎同志:“主席在写什么呀?”黄祖炎回答:“写游击战”。长征前夕毛主席熬夜整理完成了3万多字《关于游击动作的指示》的小册子,为留守部队下一步转入游击战争提供了理论支持。毛泽东同志也将这一套游击战术运用到了长征路上和抗日战争、解放战争的战斗实践中,真理的力量一步步得到印证,中国革命不断走向胜利,形成了毛泽东战略思想。

(图为于都县红军家属代表会遗址一一于都县城王家祠)

毛泽东同志细致的军事调查,积极有效的政治思想动员,周全的、具有前瞻性的善后工作安排,可以看出毛泽东同志的政治主动是可以光照历史和未来。国防大学金一南教授瞻仰何屋以后,深为感慨地说“这是改变中国革命命运的神秘小屋”。中国作家协会铁凝主席瞻仰何屋以后,用文学家的语言赞叹到,“这是阳光小屋”。他们都在何屋洞见了毛泽东的政治智慧以及深远的历史影响。

毛泽东在逆境中,始终以博大的胸襟、坚定的信念和坚强的意志战胜困难,他始终坚持三条:少数服从多数、不消极、在党许可的条件下做些工作。长征前夕毛泽东在赣南省开展的军事调查和群众动员,为确保中央红军在于都安全集结和顺利突围作出了彪炳史册的历史贡献。

(图为赣南省政治保卫局旧址一一于都县城北门街易氏民居)

4.全力支援中央红军主力顺利集结和安全突围

1934年10月,由于第五次反“围剿”斗争失利,中央机关和红军主力不得不撤离中央苏区,实行战略大转移。从10月上旬开始,中革军委、中央机关和红一、三、五、八、九军团,先后撤离战场,隐蔽地集结在于都河北岸区域。为了掩护和支援中央机关和红军主力顺利集结和安全突围,10月15日,中共赣南省委在于都县城谢家祠召开了省、县、区三级干部大会,研究和部署如何做好各项工作,配合野战军实行战略转移。在省委、省苏和军区领导下,赣南省军民进行了紧张的工作。

(1)帮助红军选择渡河地点、架设浮桥。于都河是长征路上红军必须渡过的第一条大河,为保证部队胜利渡河,中革军委副主席周恩来亲自部署在河上架设浮桥。赣南省委和省军区委派军区政治部主任刘伯坚,协助周恩来指挥架桥工作。赣南省职工联合会委员长刘儒获具体组织省工联和木船工会的船工,支援红军架桥。于都河沿岸的人民群众,做到了红军架桥需要什么就慷慨的奉献什么。当时,几乎将沿河所有的民船都集中起来用于架桥。于都城里各店铺和祠堂大屋的门板,几乎都卸下来垫铺在浮桥上,有部分居民主动拆下房子里的木料,送给红军架桥。为避免国民党飞机的侦察轰炸,隐蔽红军的战略意图,架设浮桥必须在黄昏后进行,一到傍晚,当地群众就在架桥现场点燃火把,将河面照得通明。于都河面上充满着军民团结战斗的紧张气氛。

(图为赣南省三级干部大会旧址——于都县城谢家祠)

(2)热情慰劳红军。红军部队在于都集结期间,赣南省的广大人民群众广泛开展了慰劳红军的活动。在村庄、在家中、在渡口、在桥头,到处洋溢着军民鱼水情深的动人情景。红军工兵部队在架桥时,他们烧好了热水,做好了饭菜,将茶水、饭菜送到红军战士手中,当红军主力和中央机关告别于都,告别苏区夜渡于都河时,赣南省的干部和群众主动站在桥头路旁,依依惜别自己的军队。

(3)保证后方封锁收容、接防运输等问题。根据中革军委的统一部署,组织地方武装积极活动,阻止和牵制敌人,封锁消息,保证中央机关和红军主力集结时的安全。10月16日,独立十三团接替了红五军团的防务,在兴国南部阻止周浑元纵队南下,独立三团和赣南军区独立营、教导营也从于都开赴兴国战场,监视西线敌人的活动。赣南军区所属独立十四团及登贤、于都、安远等县地方武装,则在南线监视粤军动向,协助主力红军肃清敌探,封锁消息。1934年10月17日至20日,中央红军主力按照既定的队形,利用四个晚上的时间,顺利渡过于都河,21日至23日顺利突破粤军设在安远、信丰和赣县间的封锁线,突围西进。

参考资料:1、《江西党史资料》(第二辑)(中共中央分局资料专辑),1987年7月内部出版;2、《中国共产党于都县历史(第一卷)》,2017年12月中共党史出版社出版;3、《长征,从这里集结出发》,2006年10月江西人民出版社出版。