作者常志钟先生说,他是为了打发无聊,才写了“小作文”《老皮匠旧事》,未料,他这一“打发”,竟一气写了近3000字。一般说来,一个从农村走出去,又从城市返回来的普通农村皮匠,爷爷的形象难脱“平凡单薄”的“窠臼”,但在作者的笔下,身材较为矮小的爷爷,形象却有些“颇不一般”,给人以“独特丰满”甚至近乎高大之感。作为从小跟作者比较亲近,并且没少在作者爷爷家转悠"打秋风"的“淘气包”,让我深深感到,作者对其爷爷的回忆和描写貌似随意,实则倾注了超乎寻常的情感。这种“超乎”,不免也让我这个孙辈,对“皮匠爷爷”充满了由衷敬意和深切怀念。通读全篇,给我较深的印象有这样几点:

一是爷爷对制皮工艺精益求精的态度和精神,是其做事认真的生动体现。无论是“大约需要三个月左右才能完成的梳毛、浸泡、铲皮、晾晒等一系列加工流程,技术含量最高的芒硝和钠盐的投放比例”,还是熟皮子过程中,最累人的环节铲皮,只从“爷爷汗流浃背的腰身和肿胀的脸”,便可看出和感受到爷爷认真做事不惜力,力求做好做漂亮的坚定、执着和底气。当然,与此相辅相成的,是爷爷那双纤如女人般的巧手。这一点给人印象特别深刻。我想,作者突出爷爷“工匠精神”的认真,和做事的灵巧和精益求精,这对当今某些对待工作习惯糊弄、敷衍了事,执行力低下的“玩家”,既是“批评教育”,也是“警示告诫”。旧时代的技工,做事时能够把“认真”刻在脑中,放在心上,这对于他们自己来说,乃是“必须如此"的常情,但对如今所有的职业工作者,如何做好工作,把工作做得像样,无疑是一个很好的示范。

二是爷爷实践愚公移山精神填坑造田,把奋斗写在家山脚下,为在困难面前畏葸不前的人,提供了进取的范例。爷爷本是皮匠出身,不谙农事,不懂农活,却在做好本职的同时,向“农业”发起了“冲击”!对于爷爷此举的初衷目的,虽然作者没有向爷爷问索“答案”,但作者的猜想,似乎是“要补上不能成为庄稼人的遗憾”。对于作者此“猜”,我认为应该是比较切合客观实际的。换言之,这是爷爷“不服输”精神的宣示。但也不排除使命与责任的驱使使然。爷爷的辛勤实践,“农业”大丰收的获得,充分证明,经过努力,“外行”完全可以变成“内行”;而坚韧奋斗和执著进取的成功,则是平凡爷爷向非凡“愚公”迈进的必然结果!

三是爷爷对孙子的“历史教育”和劝孙苦读,是“乡下人”着眼“发展”、寄望未来的传统殷望。作者说,爷爷是从没上过学的文盲,可谓斗大的字不识一筐。但他却能背诵《百家姓》和《三字经》,还知道《推背图》,会讲“孟母三迁”的故事。这既是他的“博学”之处,也是他不同于其他文盲的地方。自己虽已进入老境,而孙辈的未来还很长,把农民家庭翻身兴家的希望寄托在“第三代”身上,乃是爷爷梦寐以求的“苦思”与“遐想”。“书中自有千钟粟”、“书中自有黄金屋”、“书中自有颜如玉”,这固然是“糟粕性”的封建古训,但这种寄望,如此“激励”,作为一个农村皮匠对孙辈的“进取要求”提出,是不应该被责怪、被“批判”的!我们不应超越时代背景和文化条件,对历史作出异常苛刻不近人情的裁判。

爷爷已经作古多年,生活早已起了变化,时代和世界正处在史无前例的"演进"之中,开拓创新也被作为时代课题摆在人们面前。但我觉得,不管“变化”和“演进”多么巨大,怎样复杂,“创新”如何势在必行,有些虽然陈旧质朴但却带有根本性的对生活对社会能够产生积极影响的传统和“旧俗“,是不能轻易丢掉的!须知,离开源头和根本的"创新",是会偏离正确方向,而不能带来我们所需要所企盼的结果的!因此,对已经"陈旧“的传统和离我们渐行渐远的"旧时代“的"小人物”,我们不但不能弃之如敝屣,从记忆中淡化乃至挥别而去,反而应该很好地继承下来,记住他们!他们对我们的影响,给我们的教益,会帮助我们走好今后的路,干好今后的事,做好今后的人!我读常志钟先生《我的爷爷》的故事,很有些感动、感慨和感想,仿佛如自身所亲历,于是就想到和说出了上述这些“应该说出来的话”。

附:

老 皮 匠 旧 事

一一我的爷爷

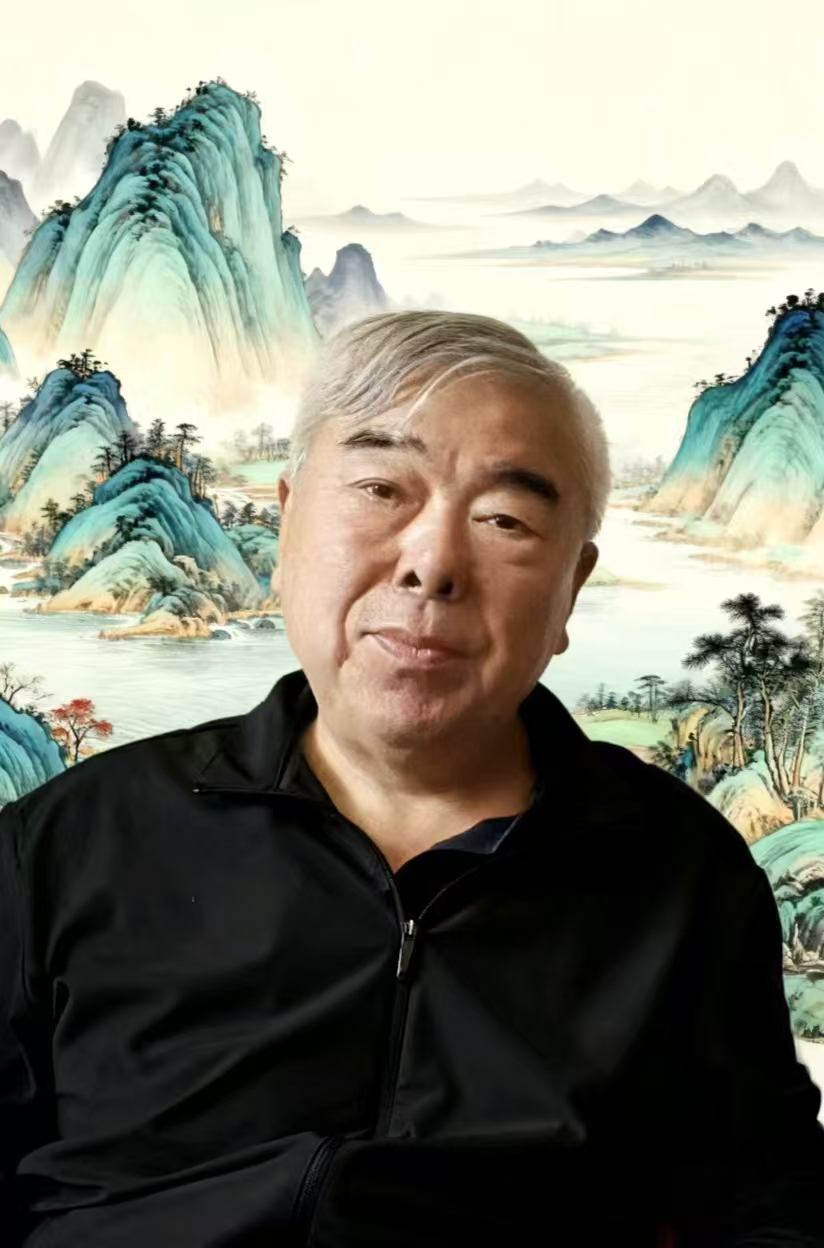

文/常志钟

感冒了,躺在床上,除了睡觉就是看手机,无聊得很。于是就打发无聊,写小作文。

上小学时,写得最多的作文就是“我的xx”系列。人物里是爸爸、妈妈、老师等,景物里是书包、钢笔、球拍等。写过多少篇,也记不清了。小孩子的认知能力,本也写不出什么内容来,忘记了很正常。

今天再写小学生作文,虽然回忆很遥远,但应该是记忆深处的东西,也许有点儿意思。就选“我的爷爷”开笔吧。

我的家乡是辽西的一个小山村。听我奶奶说,我家祖上是从山东过来的,祖祖辈辈都是庄稼人。到了我爷爷这辈儿,他是单传,独苗一根。也不知是我太爷爷“深谋远虑”,还是我爷爷他自己有“宏图大志”,总之是他没有继承祖上的衣钵,成为农民的接班人。而是从十几岁就跑到大城市哈尔滨去学手艺,去做皮匠。皮匠的工作就是熟制羊皮、兔皮、狗皮等动物皮毛,然后缝制皮袄、皮裤、皮帽子等皮毛制品。也就是说,我爷爷解放前在家里的几亩薄田里没伸过手,解放后在人民公社的广阔田地里他也没大有作为。所以,他这一辈子肯定算不上一个庄稼人,顶多算上一个好皮匠。

我是在爷爷奶奶身边长大的,对我爷爷这个皮匠,印象还是很深刻的。我爷爷个子不高,身材清瘦,留有山羊胡子,还有点儿鸵背。那大概是他长年弯腰伏在杠子上铲皮子造成的。我印象最深的是他的一双手,手型较小,手指细长,像一双女人的手。这天生就不是握锄杠拿镐把的手,天生就是拿皮革刀的手,缝皮衣的手,绣花的手。我记忆中,爷爷拿刀切割皮革和缝制皮衣的手型姿态非常优美。他切割皮子非常精准,从不悔刀。他缝制皮衣的针脚,又细密又均匀,不比机器缝的差。他还能用乡下女人的花绷子绣花,比很多女人绣得都漂亮,应该能达到专业绣娘的水平。就是包饺子包盒子,他都能包出柳叶、莲蓬的花样儿来。关于手的描写,茨威格在他的小说《一个女人一生中的二十四小时》当中已经写到极致了。我可学不来,我能写的也就这样了。

皮匠的活儿,既是有一定技术含量,又是很辛苦的活儿。我记得爷爷奶奶住的房子外屋,有五六口大缸,每年爷爷都会收村里人的生皮子进行熟制加工。他先是把收上来的皮子打孔登记,让我这个小学生给他当“秘书”,负责书记。然后就是梳毛、浸泡、铲皮、晾晒等一系列加工流程,大约需要三个月左右才能完成。这个过程中,技术含量最高的就是芒硝和钠盐的投放比例。他说春夏秋冬,季节不同,水温不同,投放比例是不一样的。他没少给我讲他年轻时学艺怎样挨师傅打骂,怎样偷学配方的事儿。好像我要当他学徒似的,循循善诱,诲人不倦。我呢,是左耳听右耳冒,根本不用心。他说得五谷丰登,我这里颗粒无收。大概是我从小就胸无大志吧。

熟皮子过程中,最累人的环节是铲皮。人伏在杠子上,用专业大铲刀,一手把铲,一手拉皮,用胸顶住铲刀柄,在杠子上起伏翻滚。那劳动画面,说很专业,就是非常辛苦的体力劳作。说很优美,就是韵律、节奏的艺术创造。我今天能够欣赏艺术,欣赏劳动之美,但小时候看到的就是爷爷汗流浃背的腰身和肿胀的脸。我很庆幸没能成为爷爷的徒弟,成为新一代皮匠。我是隔辈儿人,爷爷的儿子们,也没人继承他钟爱的皮匠职业。唉!一代人有一代人的活法儿,有多少职业可能,就有多少选择。但不管做什么,认真做,好好做,做事的态度和精神还是有传承的。

时间来到了1966年,“文革”开始了,我爷爷的皮毛加工事业做不成了。一则他年事已高,60来岁了。二则社会环境也不允许了。他再做就是资本主义的尾巴,非得被割了不可。不知是他闲着不自在,还是他要补上不能成为庄稼人的遗憾,他要去学种庄稼。那时候,村里人都知道他不懂农活儿,生产队里也没人“带他玩儿”。他就自己想招儿,在我家南山脚下一个大坑里搞“愚公移山”试验田。

那个大水坑,比半个篮球场大一些。他准备好土篮子、铁锹、镐头等干活家伙,每天就去挖土填坑造田。有时也叫上我这个皮匠“秘书”去帮他造田。我看着那个大水坑,又大又深,实在是没有信心。心里想这得啥时候填满呀?所以,经常借故逃跑,不好好跟他干活儿。他呢,则是始终不急不躁,风雨无阻,用他那拿绣花针的双手默默地挖土、填坑、造田。两年以后,他填滿了大半个水坑,就开始种苞米、栽地瓜。看着秋天的收获,看着他那结满老茧的双手,我真不知该怎样评说这个不合格的皮匠庄稼人。多年以后,当我站在讲台上,给学生讲寓言故事“愚公移山”时,头脑中闪现的是我爷爷挖土填坑造田的身影。当然,按今天我已经不纯洁的思想和世界观,是肯定讲不好“愚公移山”了。但是,我爷爷挖土填坑造田的形象,我是永远也忘记不了的。

头脑中爷爷的往事,还有一件没齿难忘,那就是关于上学读书的事。我爷爷没上过学,识字也很少,但是他能背诵《三字经》和《百家姓》。他很关心我上学读书,给我买好的书包,好的钢笔。还经常给我这皮匠“秘书”讲和读书有关的故事。“孟母三迁”的故事,最早就是爷爷讲给我的。他嘴边上的话就是,“书中自有颜如玉,书中自有黄金屋”。孟母的故事我能听懂,“颜如玉”、“黄金屋”就听不懂。这与小学老师反复教导我的“要为革命而读书”差不多,“革命”是什么,不太懂。可能什么时候都是,越“高、大、上”的东西,越容易使人糊涂。我爷爷还对我说,“你要好好识字,以后你就能看懂《推背图》。你就能上知五百年,下知五百年。”这更让我头大,《推背图》是什么书?这么厉害!看了就能上知五百年,下知五百年?我就问他,他也说不上来。他不识多少字,应该是没有读书能力,《推背图》的故事,可能是他当学徒时听来的。但不管怎样,这件事我记住了。在我以后的学生生活和职业生涯中,也没能看过《推背图》,其实也不大可能看到,因为《推背图》是民间手抄本,市面上没有。也是很多年以后,我在潘家园的旧书市上,看到了木刻版的《推背图》。我拿起来翻看一下,方知道《推背图》是唐朝人写的一本关于预言预测的书,大体与《易经》属同类。算卦的事儿,说是能知上下五百年,应该是后人的吹捧。我研究不了这究竟是唯心还是唯物的高深学问,也只能装出没兴趣的样子了。但是不管怎样,我爷爷的教诲是永生铭记的。要好好识字,要好好读书,不是非得为了什么,要成为终生的习惯。

时光荏苒,几十年过去了,我的爷爷早已做古。我也从孙子混成了爷爷。但每当夜深人静,我拿起书本时,眼前还经常浮现他拿着梳理绵羊皮毛的铁弯梳子,一边梳理羊毛,一边哼着我听不懂的民间小曲儿,那样快乐神情的场景。还经常浮现他戴着老花镜,用他那双灵巧的双手缝制皮衣的优美画面。也仿佛还在听他给我讲“颜如玉”和“黄金屋”的故事。