125老伴学理发

说不尽的栗子沟,倒不尽的家长里短。说一件我的故事吧!

小时候,父亲买过一套理发工具,每个月都会为我和两个弟弟理发。这样,会为家里剩下不少的钱。

我们这些男士,没有特殊情况的话,从小到大每个月都得理一次发。多少年前,我一直在理发店理发。一个偶然的机会,改变了我固守多年的老习惯。

一个闷热的傍晚,老同学关国权应邀而至在一起小酌。闲聊中,他忽然指着我的脑袋说:“你的头发实在是该理一理了。”听此公一言,我面镜而立。果不其然,毛发纵生如蒿草。我尴尬地自我解嘲曰:“实在太忙,没倒出时间。”国权笑曰:“跟我学,你看我这头型怎么样?都是老婆子给理的。以后,你也让初克艳理得了,即省钱又舒服。”我默言不语,瞟了妻一眼。妻没好气地说:“脑型吧,没人管,我也学不会。”虽然回答的有些忸怩,但是,我看得出来她还是有点儿动心了。

干什么事都得趁热打铁。于是,我买了全套的理发工具,妻也拿我的脑袋像模像样地操练起来。刚开始时,她拿理发推子的手直打哆嗦,推子在发丛中笨拙地晃来晃去,就是不听使唤。有时,推子夹住了头发,脑袋也只得随着推子来回摆动,疼的我呲牙咧嘴嗷嗷直叫。妻还有理了,一拨了我的脑袋:“喂,忍着点,是你让我学的不?”这时,我真不想让她理了。心想:“你可拉倒吧!我脑袋又不是你的试验基地,这不是活遭罪吗?”但是,一看妻也急得满头大汗,浑身沾满了头发茬子,我的心一下子又软了下来。等她剃完之后,再看我的头型,嗬,简直跟狗啃地似的,我们俩禁不住笑得前仰后合。没办法,出门时只得戴帽子遮羞。

经过一段时间的磨合,妻的理发手艺逐渐有了长进。我的头型状况也有了很大改观,再也不用戴帽子遮羞了。后来,儿子也让她妈给理发了。还不无幽默地说:“水平还行,以后咱家开个理发店得了。”再后来,妻子的理发技艺突飞猛进,其水准不亚于专业理发师。此后,她理发的范围逐渐扩大到了亲朋好友和左邻右舍,赢得了大家的一致好评。

那位曾“教唆”妻学理发的同学调侃地说:“初克艳学理发是一箭三雕啊。”我问:“何谓三雕也?”他说:“其一是学了理发手艺;其二是省了银两;其三是赚了人缘儿。这回,你们两口子说啥还得请我一顿。”听完他这一席话,我们都不禁哈哈大笑起来。

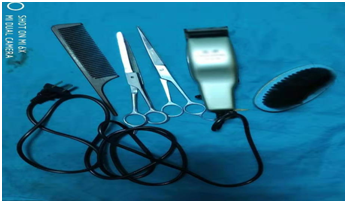

(一晃,妻子为我理发已经近30年了。原先也给儿子理,后来儿子渐渐地长大了,就不让他妈给理了,可能是嫌他妈理的不好看吧。我就不同了,让她理不仅省钱,看哪儿理的不对,还可以随时修理。如果去理发店我还不习惯呢?上图是我家的理发工具,只不过理发推子经更新换代,已经用上了电动推子了。)

载于2008年9月13日《抚顺晚报》

载于2015年第八期《乐活老年》

126 旧 物 的 难 忘 记 忆

在过去物资匮乏的年代,人们的生活都比较困难。买什么东西都是凭票供应,买布做衣服亦如此。就是说,你光有钱还不行,还要有布票。否则,你是买不到东西的。大多数家庭都有这样的记忆,老大穿小的衣裤给老二穿,老二穿小的给老三穿,以此类推。而且,不管大人孩子的衣裤,几乎都打着补丁。

如果衣裤实在不能穿了,还可以打袼褙。现在的年轻人对袼褙已经没有丝毫的印象了,甚至根本就没听说过这个词语。袼褙,是用实在不能用的零碎布料,用浆糊一块一块的粘贴在平整的木版上,等干了之后揭下来,这就是我们常说的袼褙。袼褙是做鞋面和鞋垫的原料,这叫物尽其用,我们的母亲是舍不得浪费每一块布料的。

我们这代人和我们的父兄一样,都是从过去那个困难年代走过来的。骨子里继承了我们父辈艰苦朴素,勤俭持家的光荣传统。家里的一些旧物,是舍不得轻易的卖掉或者是送人的。而别人不要的物品,都会拿回家来,宝贝似的留着。心里想,说不定啥时候能用上呢?比如,我们家就是。我穿的衣裤大部分是拣孩子的,有的还挺新的,稍微该动一下就能穿。还有一些亲属,什么三叔二大爷,七大姑八大姨的,但凡他们认为不要的衣裤,都会送给我们。

终于有一天,收拾衣橱时,发现家里的衣裤实在是太多了。于是,分门别类的进行挑拣。把那些过于肥大,或者是颜色不新鲜,或者是已经不喜欢穿的过时的衣裤打包。然后,四处打听,看谁需要就送给谁。

其实,有一些旧物还是很有保存和收藏价值的。比如,在棚改时,我把家里的一台“熊猫”牌电子管收音机卖了几十元。当我再一次在一家 典当行看到同一款的收音机时,一问价钱,竟然高达2000多元,这让我好一个后悔。还有一些诸如进口手表、古式座钟、挂钟、古钱币等,如果留到现在,都已经价格不菲了。但作为一般的市民,很少有这种远见,包括我在内。

现在,每当走进商店或者是集市,那些品种繁多,鲜艳靓丽的衣裤,真是让我眼花缭乱,目不暇接。人们可以根据自己的爱好,尽情的选择各种衣裤装扮自己。谁家的衣橱里没几件,甚至是几十件衣裤呢?

每个家庭都有着自己关于旧物的故事,这些故事反映了改革开放40年来时代的巨大变迁。回忆过去的艰苦岁月,是为了展望更加美好的未来。党的十九大,为我们描绘了一幅辉煌璀璨的美好前景。我们完全有理由相信,在以习近平同志为核心的党中央的坚强领导下,中华民族伟大复兴的中国梦一定会实现。

127粮 票

你还记得过去到粮站买粮食的往事吗?你还记得你们家是多少号粮站吗?现在,你家还存有辽宁省地方粮票和全国通用粮票吗?

我们年轻的时候,每周只休息一天。因此,这一天就显得特别的忙碌。打扫卫生,劈劈柴,领孩子洗澡,洗洗涮涮,忙得不亦乐乎。还有一项重要的事情要做,那就是买粮。准备好钱、粮本、米面袋子,到指定的粮站排队。粮站专门设一个窗口,为买粮的人开票。这个窗口有800X800MM大小,刚能把粮本和钱递进去。排队买粮的人能排出半里地去,每个人都得耐心的等待。如果是在三伏天,头顶烈日站在那排队会非常的难受。好不容易排到了,交完钱开完票,到粮站里面,把粮本递给人家,在你买的粮食品种的栏目内,用红蓝铅笔打一个√号,这时才能把粮食买到手。此时,排队已经耗去了你许多的时间。

记得栗子沟在下坎、华丰化工厂俱乐部对面的坡上、东山及我们家附件设有4家粮站,按序号我们家附近的是第27粮站。现在,我还保存着一本当年的粮本。下一回,我就专门写一些粮本的故事,

大概是在上个世纪90年代初,随着市场经济的稳步推进,粮食供应开始放开,人们再也不必经常拿着粮本到指定的粮站排队买粮了。久而久之,曾经让人们羡慕并辉煌一时的粮站,越来越不景气。后来迫不得已,也是惨淡经营。每天早上,粮站那些营业员,开始在粮站炸大果子、油炸糕,开展多种经营,借以维持生计。但大势已去,粮站最终还是逐渐地退出了历史舞台。

在粮站行将倒闭时。我把粮本儿上的存粮,全部以粮票的方式取了出来。开始的时候,在市场上一斤粮票还能换一斤鸡蛋,我还有些舍不得换,根本没想到,以后粮票儿也会作废。总想着以后万一要用着怎么办,那就留着吧,到现在家里还有好几百斤各种不同票面儿的粮票呢,当然也有一些全国粮票儿。令人想不到的事,没过多久,粮票儿真的就作废了。现在在收藏品市场里,还真的就有买卖当年粮票的。如果粮票是全新的,或者是一个城市或地区发行的全套的粮票儿。说不定能卖出个好价钱呢。不过随着人们收藏意识的增强,许多人家都和我一样,并不缺那几个钱,还是先留着吧,万一以后能卖个大价钱呢?也是不一定的事情。粮票儿是粮食统购统销时代的特殊产物,在我们的生活中存在了好几十年,闲暇时翻开他们时,就会想起买粮食的情景,想起用粮票儿下馆子时的情景,想起我们曾经的那段难忘岁月。粮票的记忆已经镌刻在我们的脑海里,还有生活中,那些关于粮票儿的许许多多的陈年往事。