108一元钱稿费

上中学时,我就喜欢练习写字。包括毛笔字、钢笔字、美术字、刻钢板等等。那时还年轻,并不知道练习写字将来会有什么作用,只是自己的喜欢和爱好而已。

初中二年级的时候,一场全国性的上山下乡运动,把我们裹挟到北镇县赵屯公社营盘大队当了一名知青。令我没有想到的是,在学校练就的一笔字,真的就派上了用场。那时候,我顶希望队长让我写黑板报了。我是连编带写,再配插图一气呵成。因为黑板报写的图文并茂,所以很受社员欢迎。这些活儿,我半天功夫就能搞定。剩下的时间就是自己的了,洗洗衣服,美美地睡上一觉,还可以到处优哉游哉的随意闲逛。更主要的是晚上生产队开会时,照样记10个工分。这和那些社员干一天的活儿,得同样的工分,不少同学和社员,都向我投来羡慕的目光。

后来,我的这两把刷子,不知怎的被大队知道了,又把我调到大队工作组,专门搞宣传工作。每天不是出黑板报,写标语,就是写会标、出大批判专栏,把我忙的不亦乐乎。不过,我心里还是很高兴,毕竟这是我喜欢做的工作,多少人想干还没这个机会呢?不久,大队小学的校长找到我,非要我到学校当老师。我是十个不愿意,一百个不愿意。心想,我一个初中没毕业的学生,自己肚子里有多少墨水,自己心里明白,怎么能当老师呢?这个校长也真够执着的,一副非我莫属的劲头,三番五次的找我谈话。最后,我是黔驴技穷,不得不答应了他。我自己都没想到,下乡后怎么这么些好事都让我摊上了。有时我也在想,我有何德何能,人家这么瞧得起咱?不就是会写几个字吗?不久,又一件好事轮到了我的头上。那就是1971年年初,我光荣的加入到中国人民解放军的序列,在部队的几年里,我的这点能耐,同样得到了充分的发挥。

当知青也好,当军人也罢,心里都曾经动过为新闻单位写稿的念头,这也是自己多年的愿望。但,在那个年代,接触的报纸和收听广播,都受到条件的限制。听说投送稿件还要加盖单位的公章,目的可能是为了确保稿件的真实性。所有这些都让我感到投稿的困难。直到上个世纪七十年代中期,我复员分配到一家企业之后,才重新燃起了写稿的热情。

一次,我写了一篇关于企业提高经济效益的稿件,投寄到市电台。这是我有生以来第一次为新闻单位投稿,心里充满了忐忑和期待。后来,还是别人告诉我说,稿件被广播电台采用了。不久,我接到了广播电台寄来的稿费单,上面的金额为一元钱。

这是我从事宣传工作以后,得到第一笔稿费。钱的多少并不重要,重要的是我的写作能力和水平,得到了肯定和验证,激发了我的写作热情。从此,我一方面努力探索写作方面的技巧,一方面积极参加新闻单位举办的各类培训班,使稿件的质量有了很大的提升。在此基础上,我还尝试着写小说、诗歌、散文等各类题材的文学作品,在单位逐渐的有了些名气。

现在回想起来,真得感谢市广播电台的那张一元钱的稿费单,使我增强了写作的信心和勇气,并逐渐的走上了创作文学作品的道路。

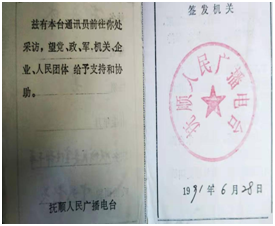

(这是我保存至今的抚顺人民广播电台通讯员证的原件,至今已近40年。)

109愧对岳母

当男女结婚之后,就有了双重父母。但当你面对一个刚刚结识的对方老人,从自己的嘴里喊人家爹妈的时候,总不像喊自己的父母那样自然,这也需要一个适应的过程。而这个过程,对于我来说似乎有些漫长。正是这种漫长,曾经让我痛彻心扉,遗憾终生。

那是一个阴冷的日子,耄耋之年的岳母卧于病榻,处于高度昏迷之中。当我得知消息匆匆赶到时,她曾努力地睁开眼睛看了我一眼,又昏迷过去。望着冥冥之中的岳母,我从心底涌出一股愧疚之情。

我这人性格内向腼腆得很,平时就把话看得很金贵。一些同学、朋友没少说我,但这毛病一直没有改掉,许是本性难移吧。然而,就是这该死的毛病给我带来了终生的遗憾。

妻是老姑娘,我们中学是同学,又一起下乡,也算是青梅竹马了。从部队复员后第一次去妻家,岳母一家人忙的不亦乐乎,美酒佳肴摆了满满一桌子。在七十年代,可够奢侈了。可我傻乎乎的,竟然没想到是用来款待我这个未来的姑爷的,还以为她家要来什么尊贵的客人呢。妻戳着我的脑门说:“你呀,真是个傻子。”

结婚那天,天经地义地应该称岳母为妈妈。站在岳母面前,我张了好几次嘴,“妈”字竟然说啥也没叫出口。头一脚没踢开,这个“恶习”便一直延续下来。有好多次,我到岳母家都曾下决心,想亲热地喊她一声“妈”。可在半路上下的决心,一进门又像泄了气的皮球—样----瘪了。

有几次,妻在岳母面前拽着我的耳朵让我叫妈,并以你不叫,以后到你家我也不管你妈叫妈相要挟。即使如此,我也未能叫出来。

其实,我对岳母是顶尊重的了。她不仅把宽厚、慈爱、淳朴、善良等优秀品质给了她的儿孙们,也同样给了我,这是多少钱也买不来的啊!

岳母同左邻右舍相处30多年,从来没和谁红过脸。当他人遇到困难时却鼎力相助,深受邻里们的尊重和爱戴。岳母的身体因年龄关系日渐虚弱,可我怎么也不会想到她会一病不起。在她生命最后的日子里,我多想喊她一声妈妈啊,我不能让她因为我没叫过她妈妈而遗憾地离去。然而,当我真切地喊她妈妈时,她已经听不到我的声音了。

岳母扛不住病魔的纠缠,终于被它夺去了生命。我不知慈祥的岳母怨恨过我没有,反正我从心底往外地自责。如果她在天有灵,能听到我的呼唤。那么,我愿对着苍天,对着大地,发自内心地喊她一声“妈……妈……”

(这是我岳母宋喜芝晚年的影像。)

110我家的煤气罐

在栗子沟先后住了近30年的时间,住平房的日子,由于每天都要烧火做饭,因此饱受烟熏火燎之苦。和妻子结婚前,人家住在南台,做饭时用的是煤气,只需一根火柴就可以炒菜做饭。结婚后跟我遭了不少罪,心里总觉得对不起他。

住平房的日子,每到星期天劈劈柴、掏垃圾买粮买菜,有干不完的活儿。单说生火做饭吧,每天早起就得清理炉灶。用火柴点燃油纸等引柴,然后把早已准备好的劈柴架在上面。劈柴燃烧起来之后,再放上煤坯或煤块。这时才能坐上饭锅,饭做好了再放上大勺炒菜。这一系列活计干完之后,起码得大半个小时到一个小时的时间,费时又费力。因为早起就鼓捣炉灶和煤坯,往往弄得灰头土脸的。如果遇到阴天下雨或者犯风,炉灶儿不好烧的时候会直倒烟,弄得满屋子烟雾蒙蒙,呛得人一把鼻涕一把眼泪,甚至呛得直咳嗽。关键的问题是这样的一日三餐,每天都要重复着这样的活计,而且天天、月月、年年如此。近30年时间,这样的日子真是苦煞人也。

我想许多在栗子沟生活过的人,当年大部分都有住平房的经历,都会有和我相同的生活阅历。大概是上世纪八十年代,妻子不知从哪儿弄来了一只嘎斯罐儿,当时老百姓都这么叫。其实准确的说,应该叫煤气罐儿。当时的煤气本儿上,姓名一栏里填的姓名叫张秀玲。我不知道妻子是用什么办法弄到的这只煤气罐儿,也不知道是从哪儿弄来的,更不知道张秀玲为何许人也。反正,自从有了煤气罐儿之后,做饭炒菜方便多了,再也不受那烟熏火燎之苦了。这时,才知道有煤气罐儿做饭炒菜的感觉真好。

那是,煤气罐儿用完之后,要拿着煤气本到过去小舞台西侧的换气站换罐儿。每次我都得请假,骑着自行车把换好的煤气罐,用绳子捆在自行车的货架子上。那时,我的战友王德增家就住在新抚区刑警大队附件,离换罐的地方不远。于是,每次换完煤气罐就先存放在他家里。下班后再到他家骑上自行车,把煤气罐儿驮回家里。

一般情况下,煤气罐也就用一个多月的时间就得换一次,因此。没少给王德增家里添麻烦,我还得谢谢他家的大爷大娘,经常替我照看着自行车和煤气罐儿。

直到许多年之后。我不知怎的突然心血来潮地问妻子说:“煤气本儿上的张秀玲是谁呀?”

“你是真不知道,还是装傻呀。”

我说:“我真的不知道啊。”

“那不是二嫂吗,你真是个大傻子。我原以为为你早知道了呢。”“哇”,原来如此,我恍如大彻大悟,我真是愚钝的可以。也经常到二哥二嫂家串门儿,可我向来也没问过二嫂姓何名谁,就这么稀里糊涂地过了这么些年。我是那种多一事不如少一事的人,也不愿意关心我不想知道和我不该知道的事情。没想到,竟然连二舅嫂的姓名都不知道。乃至于出了这样的差错儿,想起来自己都觉得好笑。

二哥、二嫂,谢谢你们在我们生活的那段艰苦的岁月里,为我们家送来那只煤气罐。许多年来,那只煤气罐儿,真是帮了我们的大忙。我要说,二嫂原谅我。这么多年来,我们相处的很好,我竟然不知道你姓何名谁,真是一种罪过。在这里向你赔个不是。

从那以后。张秀玲这个名字,我深深地镌刻在了心里。

让我再说一遍吧:“谢谢你们,二哥、二嫂!”