谷雨前后,自然界生命的花季。人类开始踏青赏花,是冬雪之后的春光向往,亦是对生命的敬畏与朝拜。

面对内地的百花锦簇,思绪里总也撵不走雪域高原,因为记忆中的藏族同胞也是酷爱花草的。 在他们眼里,天上的金太阳和地上的红景天,就像生死不渝的一对姊妹。而红景天的藏语称谓,被叫做“索罗梅朵”,意思是“美丽的红色花儿”。

在西藏这片伸手就可以触摸蓝天的地方,大自然的温暖阳光似乎格外青睐这里的山水草木。春末夏初,那些鳞次栉比的乔、灌、草、花,从厚厚的雪被下面顽强地破茧而出,叫不上名,却以自己特有的婀娜摇曳在远天远地的高山峡谷,环绕在藏式的围栏房舍,构成浓郁独特的西藏生态风情。其中火色的、不太多见的红景天,最为摄人魂魄,堪称尤物。

红景天,“索罗梅朵”,我喻它是勾人魂魄的“红衣少女”。第一次看见它,我这个军营汉子便鬼使神差,两只眼贪婪到了痴迷。同行的一位警花妹子小高逗趣说:“难得耶,铁汉柔情!”的确,它真的太美了。花朵艳丽,绿叶修长,形态呈菊花状,花瓣与根茎一并透着火红。在白色的积雪映衬下,那番婀娜,真的是倾倒路人没商量。若用最凝练的文字概括它的特质,那就是:植根深固、秉性坚贞、傲风斗雪、热烈奔放、生命力极强。

在西藏工作,行走高原久了,无论高不可及的喜马拉雅山巅、辽远无际的可可西里原野、还是碧蓝静谧的天河圣湖之畔,只要有阳光的地方,你就能找到如火的红景天。

“红衣少女”的踪迹,遍布雪域天涯,每次来来往往于漫漫山路,总能不时邂逅。看着它一簇簇地尽情开放,不禁感叹如仙的美丽,神来的妖娆。尤其那份深红色的醒目,足可靓瞎了蓝天大地。每次停留下来静静地凝视,心底里都会生发一种异样,那是由衷的爱恋与感动。

一次在藏北草原牧区,我指着一簇红色的花朵求教于一位藏族阿加(藏语大哥):“这是红景天吗?”阿加看上去应该不算年高,却已经有一点耳背,脸颊无疑也过早地显露出岁月沧桑,慈祥的眼神里透着些许呆滞。我知道,那是高原风雪和强烈紫外线的“杰作”。面对我的询问,他手中的玛尼轮依然不停地随着腕力匀速摇动着,目光只简单地扫了我一眼,便依旧直视着圣湖的远方。他的嘴角轻轻蠕动着,一定是在祷告着什么。蠕动的双唇最终停下来后,才慢慢地转过身来,用不太流利的藏式汉语对我说,“你是说索罗梅朵吗?”我点了点头。他接着说“那就是红景天,我们也叫它映山红,有时候我们还叫它山石榴。”当时我想,一种植物在同一个地方,怎么会有这么多名字,也许映山红更适合它的自然形象吧。但是毋庸置疑,一本《西藏风土志》曾经告诉我,红景天才是它标准的学名。那天告别阿加时,我友好地说了一句有点蹩脚却足显虔诚的藏族敬语:“突基切,阿加啦!索罗梅朵牙古都!”(谢谢您,尊贵的大哥!红景天太好看了!)

号称“百草天国”的天上西藏,一百二十万平方公里的土地苍苍茫茫,花卉植物无以数计,红景天该算是相对较少的野生资源。它大都生长在海拔3000至5000米以上的高寒山区,但品种却有大红景、小红景、蔷薇红景等32种之多。特殊的高原自然地理和气候条件,不仅造就了这一特殊植物种群在形态、生理上的特殊性,而且内含活性成份也复杂而量多。它既是艳红如火的美丽花卉,还是一种非常珍贵的藏药材,并以“高原人参”的美誉而声名远扬。

一次随一位藏族好友去拉萨藏医院拜访扎西院长,他的办公室俨然百草花园,窗台上、柜子里、硕大的办公桌面上,摆满了各种各样的高原草药标本。这个身着藏袍、头戴毡礼帽的院长一脸酱色,除了鼻梁上架着的那副近视镜外,完全找不到一点儿内地学者的影子,却说得一口流利的汉语。闲聊中言及红景天,他介绍说,“这味药材应用历史已经很悠久了,《神农本草经》和西藏的《四部医典》,都把它列为药中上品,肯定了它轻身益气、活血化瘀、理肺补肾、不老延年的功效。两千多年前,我们西藏人就以它入药,用以强身健体,抵抗不良环境的影响,而且可以无毒多服、久服不伤人。他说,和许多草原上游牧的人群一样,我的先辈们也一直用它煎水或者泡酒,出行时装在牛皮囊袋里一路饮用,是消除身心劳累、缓解缺氧反应和抵抗山区寒冷很有效的办法呢……”望着老扎西,饮着他亲手冲制的酥油茶,我的内心陡生一种敬畏:生命科学啊,真的是不择地域,在这个高到了极致的世界屋脊,探寻生命科学究竟需要怎样的虔诚执着与毅力!红景天,不正是因为人们首先战胜地域的险恶,才发现了它对于人类生命所具有的“扶正固体、滋补益寿”的神奇功效吗?!据说历代藏医将红景天与虫草、雪莲并称为“吉祥三宝”,其中的真谛应该也源于此吧。

藏历新年做客好友索朗德吉家,有幸结识了德吉的父亲强巴老人。记得当时老人家拉着我的手不停地摇动,一声声地“金珠玛米”,一声声地“亚古都”,重复了很多遍。我明白,那是发自翻身农奴心底里的声音,因为共产党解放军对他是有恩的。西藏和平解放初期,拉萨市在金珠玛米(解放军)帮助下办起了几所以翻身农奴为主体的学校,强巴有幸第一批入校学习培训,逐渐成为自治区政府机关的一名藏族干部。如今他已经年逾古稀,从教育厅的处长位置上退休很多年了,却依然豪爽里透着睿智,言语间还夹杂着几分幽默。听说他肚子里装着很多西藏故事,在我们的热情蛊惑下,他三杯青稞酒下肚,故事便开讲了。

当然,有关红景天的故事传说,最是惟妙惟肖:相传清朝康熙年间,我国西部康藏边陲地区少数分裂分子举兵叛乱,康熙大帝御驾亲征。岂料将士们西出阳关,刚刚抵达昆仑山口,便一下子很难适应高原的缺氧环境,不少人出现了心慌气短、恶心呕吐、头痛难忍、茶饭不思的症状。这样的军队哪还有什么战斗力呢?平叛因此大大受阻。康熙正一筹莫展之时,恰好当地藏胞献来红景天药酒几桶,士兵及时服用后,高原反应竟奇迹般地消失了。于是士气大振,康熙指挥清军一鼓作气把叛乱分子打得溃败四散。鸣金收兵后,大喜过望的康皇帝将红景天称为“仙赐草”,把红景天泡制的药酒冠以“杨威酒”,并从此将它钦定为御用贡品。

强巴曾说,这是一个“流传百年的故事”,是听他爷爷讲的。如今我再想起,老人家的声音仍在耳边荡漾。进藏工作初期,似也对于红景天的故事有所耳闻,却是支离破碎,那天亲耳聆听此番绘声绘色的叙述,感觉如饮甘露。

我没有查到这个故事的史学记载,却在拉萨藏医院里找到了红景天药用价值的科学依据。二次造访扎西院长时,这个臧家老学究告诉我,“故事传说终究不免有演绎的成分,却也未必是空穴来风,因为红景天的神奇药用价值是真实不虚的、科学适用的。西藏高寒缺氧、紫外线照射强烈、昼夜温差过大,这些个特殊性赋予了红景天特有的抗缺氧特质,它的根、茎以及全株都可以入药。我们以它为主要原料制成的胶囊,已经成为目前高原抗缺氧的首选药物。第一次上高原的人只要提前两天服用了它,就能有效地防止因缺氧出现的不良反应。”

老扎西的话,我深信。因为几年的藏域生活中,我也亲身试过。试后总会生发几分惊讶,几番感慨,这是天上西藏的神奇自然撰写的神话,也是现代藏医药科学的实践成果啊!作为这方面学术研究的带头人,扎西院长功不可没。一人努力,惠及的却是草原众生、四海来宾、还有我这个知天命时申请进藏工作的军旅草根、“天路过客”。

那天,面对我的一番赞美,老扎西笑着摆摆手说,“功劳不是我一个人的,但研究课题的确取得了突破性成就。知道吗?因为人的基本生理过程中,很多疾病的发病机理实际上就是一个缺氧的过程,高原病更明显。缺氧是一种紧张性刺激,会引起身体产生一系列应激反应,出现头痛、胸闷、眩晕、呼吸困难等等不良症状,严重或是突发性的,还可能昏迷甚至死亡。红景天恰好具有适应原样的作用,能优化机体对有害刺激的非特异性抵抗力,加强机体的适应性。”呵呵,科学就是科学。红景天透过增强体内细胞的氧气扩散,提升氧气运用效益和抗氧化的能力,解决了人体对缺氧刺激适应力差的这个矛盾,有谁能够否认它的奇妙绝伦呢?

话到此处,扎西院长有点激动了。他接着说,“最新研究证实,红景天提取物还能刺激肌肉在运动时的ATP合成或再合成,加速抗氧化活动,预防糖尿病、心血管病、神经退化以及类风湿性关节炎,对抑制肺癌细胞的生长和扩散也很直接……”

看着神采飞扬侃侃而谈的扎西,任何人都不得不心生无限感动。是啊,生物世界真的是处处未知,充满了神奇。老扎西和他的同事们在努力破解未知的同时,也在创造着属于自己的神奇。这份神奇不只属于西藏,也属于全中国、全人类。我知道,随着西藏经济的高速发展,市场对高原名贵药材的需求也在随之加大,藏药资源利用与保护的矛盾日益突出。中科院会同西藏药业集团将目光投向了未来藏药的可持续发展,近十几年共投入26亿多元资金,在藏东南林芝等地建立了藏药材生产基地和藏药资源保护示范区,大力开展了藏药材的人工种植和科技开发,并已经形成了“藏药和生物制药双翼齐飞”的战略发展格局。此举无疑是西藏之福,人类之幸。

红景天的济世功效是无可替代的,这是理性的认知,但感性让我更青睐它的如血怒放。在白色的雪世界里,它的那份红,如同在壮烈赴死。每每看见它,我总会想起那个“杜鹃啼血”的成语典故,记起蜀国那位爱民如子的望帝,耳边仿佛响起他“民贵啊,民贵啊!”的呼号。退位在野的望帝落魄民间市井,化作杜鹃鸟儿泣血啼叫,为民请命,嘴巴滴出的血染红了草地,开出了鲜红的杜鹃花,于是漫山遍野的杜鹃花成了百姓心中生命的图腾。红景天虽然不及杜鹃花那般知名,我笃信它比那杜鹃更为壮美,因为它开在“世界屋脊”。在终年积雪不化的高山峡谷中,它绽放的不只是娇艳,更是大无畏的风骨。那种嫣红,也许是为了展示青春,但我却感受到了一种惨烈,一种永恒的高贵。它在以自己的英勇牺牲换取着高原人类生者的坚强。

在藏南草原上,还有一位被藏族同胞口口相传的80高龄老太太,雅号“木屋山人”。她,是中国著名的高原植物学家徐凤翔。一个北京皇城根下的知识女性,47岁毅然进藏,在高原搭建的一个个小木屋,成了她不固定的“家”。东起金沙江畔,西至阿里边界,南始喜马拉雅南坡山谷林区边缘,北达万里羌塘无人区,她一路徜徉阡陌,海拔从800多米直到珠峰大本营5400米,足迹遍布世界屋脊。在高原植物家族中,她用一步步挪动的双脚研考记录着这片特殊环境中的生态发展与平衡,其中大多数时候都是一个人在森林度过。战风雪、斗严寒、抗蚊虫蚂蝗叮咬、防狼群野兽袭击……长年野外考察所经历的艰辛和危险,为她的高原生态研究蒙上了一层传奇的色彩。所获得的第一手数据、标本和图像资料,使西藏跻身“世界植物种类之最”的行列,并有了“太阳的宝库,植物的帝都”的美誉。在高山峡谷中那个叫做岗乡的地方,她搭建的小木屋成了“花木博物馆”,其中的红景天,尤其鲜艳夺目。“高原的女儿”、“森林的女神”、“盛开的红景天”,是藏族同胞对她的评价,也是送给她的最高奖赏。退休离开西藏时,老人即兴赋诗抒怀:“末春三月别高原,千山极目舞翩跹,花蔟柳丝关不住,壮心飞向红景天。”耄耋老人,仍以红景天咏志,其情、其怀、其人格风范,又何尝不似那高洁灼热的索罗梅朵呢?

索罗梅朵——红景天,一道雪世界的靓丽风景。有太多的文人墨客欣赏它的坚,对它扎根高原、不怕风雪蹂躏的风骨赞美有加。我是军人,却格外喜欢它的红,并乐于将那份红凝成一种特别的情结,系在绿色的军营,寄托于肩上的责任、身上的使命。在我眼里,它的片片红叶,更像是我们头顶上的颗颗红星。

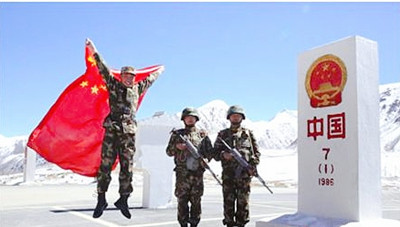

“红衣少女”,昭示雪山草原的阳光与吉祥,而坚守在终年积雪的高山哨所的绿装勇士们,却在以自己的奉献牺牲支撑着祖国人民的安宁与幸福……

15

15