父亲离开我们整整五十五天了,我们只按风水先生的嘱托作了五七的祭祀。

母亲说父亲一辈子开明,子女在生前都尽孝了,死后不必计较那些形式。

可是,我们有谁敢说自己在父亲生前尽孝了呢?

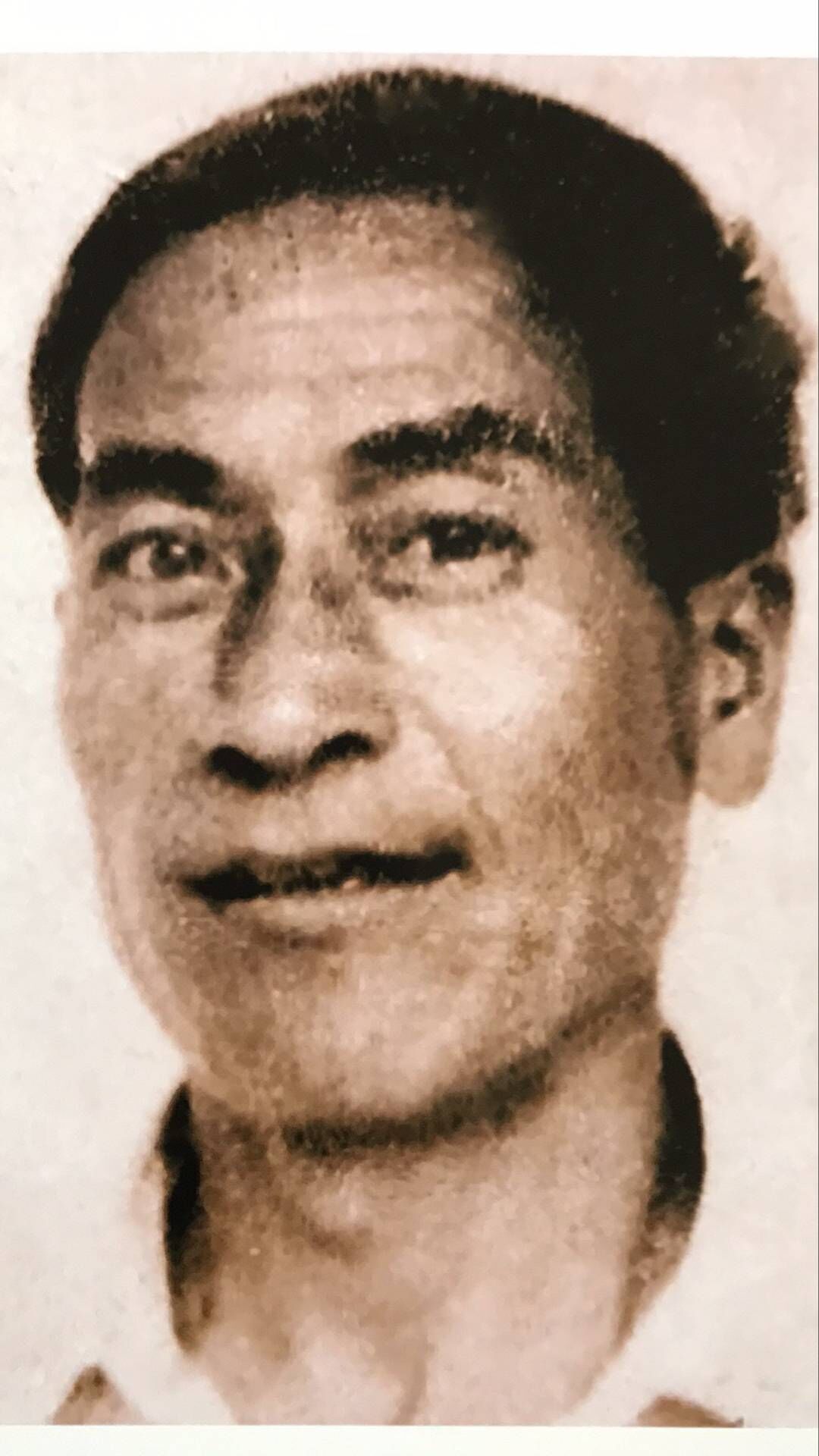

父亲的一生是坎坷曲折的。8岁时就失去了母爱,20岁与母亲结婚,第二年,我的爷爷去世,就与伯父伯母分家另立了门户。当时村里号召年轻人去三河农场学习农业机械化,他是第一个报名的。伯父在爷爷的灵位前哭着说没有守孝期满就出门是大不敬,父亲头也不回就走了。

现在,母亲回忆起那段日子还是心生戚戚。哥哥刚出世就被送到外婆家,直到读小学;大姐一直被锁在家里的床上睡到自己可以走路;二姐会坐的时候,大姐、二姐才被送到村上的阿婆那里请求代为照应;我和妹妹出生以后,是大姐带大的。

母亲三十多岁时得了“产后风”,父亲常年在外,是伯父家的四姐每天农事收工后帮忙照顾我们兄弟姐妹五个的吃喝拉撒。

在当时靠下地干农活挣工分得口粮的日子,一家老小眼巴巴的等着粮食下锅呢。村里干部说我们家没有工分得不到口粮,哥哥是拎着空篮子哭着回来的。父亲不得不从河桥抽水机站辞职回来,他的学历只有小学六年级,但是算盘打得滴溜溜响,村里干部让他干了计工员。

文革时期,村里有几个暗地里使坏的人给父亲扣上“莫须有”的罪名每天在大会上揪斗,怒气之下,父亲又托一个远房亲戚的关系去岗村电灌站做了会计。

为了减轻母亲的家庭负担,父亲把年仅三岁的二姐带在身边。每次回家,他总不忘给我们带糖果,馋得邻居娃娃直流口水。别人家的孩子还吃不饱肚子呢,父亲在过年过节的时候一定要让我们吃上米饭和白面。

后来,我们在父亲遭到单位“清算退赔”的时候才知道,他为了让自己的孩子吃饱穿暖,借支的钱款远远超出了他的工资。

父亲再次回到我们的村里,好强的父亲怎么也不相信吃饱饭是件多难的事,他与村委会立下“军令状”:自己担任队长,一年内保证让全队200口人解决温饱问题。当时有很多人说风凉话,父亲硬是靠自己的合理用人和向行家里手勤学好问兑现了承诺。那几年,父亲患上严重的胃病,我们每天都看到母亲到处打听治疗胃病的偏方,家里的厨房总有一股浓浓的中药苦味。

土地实行承包制后,我们家分了20多亩责任田。爱说风凉话的人又在念叨,当初是集体出力,现在看他们一家等着喝西北风去吧。父母带着哥姐把粮食亩产夺得全乡第一,当年父亲还被推举参加全县专业户重点户表彰大会,那些说风凉话的人终于噤了尊口。

哥哥结婚以后,父亲也清闲了许多。他却又拿起了笔,开始了他在县电台电视台的记者生涯。父亲每年的用稿量以超额完成年度指标百分之三百的成绩一直被单位领导作为标兵在年终总结大会上表彰,他的年龄也是所有记者中最大的。

我高考落榜以后,父亲要我顶替他的工作,说我平时就喜欢写作,将来会有更好的发展。我说我顶替了你的工作,你怎么办?父亲很轻松地说:回家种地呀。天哪,这种事情,我怎么能做得出来呢?我宁愿去乡村小学做了代课教师。

可是,父亲心意已决,直到妹妹高中毕业接替了他的工作。这回父亲算是真的解甲归田了。十几亩的责任田,我和爱人只有在农忙的时候才能请假回家插把手,平时都是父母在侍弄的。

大姐、二姐未嫁时,我们家里就开了一爿杂货店。她们出嫁后,我一边教书,一边利用早起的时间到县城批发水菜和日杂百货让父母照看着。没有多大的利润,但足够一家人的生活开销。

我去上海打工以后,本想让他们停止水菜的买卖,可父亲说多一份货品就可以多一份盈利。他自己坚持起早贪黑地去县城批发又是好几年。后来,听母亲说,父亲去批发市场的路上好几次出现胸口剧痛的症状,但是他都瞒着我们不让母亲说。

我们兄弟姐妹五个都长大了,也都成家立业了。父母杂货店是不开了,却仍然要自食其力,到县城一家民营企业做了八年门岗,直到父亲患心绞痛住院。

当时是妹妹陪父亲去医院做检查的,医生说要住院治疗。治疗就治疗呗,我的姨表弟是县中医院院长,他让妹妹回来召集兄弟姐妹商量,说可能要做手术,有一定的风险,而且要一笔医疗费用。

我周末回家,哥哥让我过去吃饭,妹妹也赶了过来,大姐、二姐家务缠身来不了,我们兄妹仨先意见达成一致,决定住院治疗。妹妹给父亲打电话,把我们的决定告诉他,哥哥电话里也明确地跟父亲说,要他安心住院治疗,费用不必担心。

我还是担心手术的风险,让姨表弟请专家会诊后再定治疗方案。姨表弟说没有问题,周一住院观察,周三请南京心脏专家过来会诊后手术。

集团公司董事长、总裁一行要到我们项目公司检查工作,周三上午会议结束后,我向董事长请假,说父亲下午四点钟手术,老板二话没说,叫我赶紧回去。我连忙安排好工作,收拾行李,午饭没吃就往家里赶。

父亲四点多进手术室,姨表弟说已经跟专家告知了我们的决定。我们兄弟姐妹都在手术室外面焦急地等待着,都在心里为父亲默默祈祷。

快五点的时候,姨表弟从手术室出来说检查结果比预想的要严重,叫我们都进去商量最终的治疗方案。

我们的心一下提到嗓子眼,连忙换好鞋套就朝手术室里跑。

医院请的是南京东南大学附属医院的心血管科专家,他在仪器前给我们详细分析了父亲的心脏病情,说父亲有多条心血管出现严重梗塞,有两种治疗方案:一种叫心脏搭桥手术,但由于父亲年岁已高,手术风险太大,不宜采纳;一种是放心血管支架,但要放置5、6根支架的手术,就意味着一笔不低的费用,手术也存在一定的风险,目前我们县级医院的医疗设备及抢救措施都不能达到,建议转院去南京医院手术。

我们当然要求继续给父亲治疗,费用绝对不是最大的问题,我们更担心的是手术风险,因为父亲毕竟是76岁的老人了。专家让我们等候通知,最快下周一去南京手术。

尽管父亲平常跟我们笑话说,如果他将来老了生病的话,一定会自行了断,绝对不会拖累子女。我当时就阻止他说绝对不能这样做,果真如此,我们做子女的就无颜面见人了。我们不一定能做到绝对的孝敬,但也绝不能不孝。

第二天,姨表弟来探望父亲的时候,又把我和妹妹叫到医生值班室,与主治医生再次商量父亲的治疗方案。我让主治医生跟我们说清楚手术治疗与不手术治疗都有什么样最坏后果。她说,不手术的话,如果哪天突发病变就有可能导致心肌梗塞失去生命;手术治疗的话,要10多万的手术费用,还有今后每月1000多的药物维护费用,最重要的还是,父亲年纪偏大,血管钙化严重,怕承受不了多个血管支架的手术而造成医疗事故。我们最终还是决定手术治疗,其实谁都知道有手术风险,但我们没有选择。

由于当时雾霾天气严重,住院部的床位紧张,大病房里病人太多,加上探视的人出出进进,父亲休息不好,我们陪护的人也受罪,可小病房一时又没有,我跟医生商量能否回家静养等待南京医院的通知,主治医生说不妥,说万一有个什么意外,救治都来不及。

我们也犹豫了,谁都不想出现那个意外。最后在征得姨表弟的默许后,我们还是冒着风险把父亲接回家。因为连着两个通宵的陪护,我当时也感冒发烧了,而且咳嗽的很厉害。但回家后,又担心起来,深怕有什么闪失,就在这样矛盾的煎熬中度过了两个夜晚。

其间,哥哥听到邻居的一些善意提醒也动摇过手术治疗的决心。说父亲也这么大年纪了,不值得去受这个罪,万一有个什么意外,人财两空。要是花几万块钱去买一些市面上推销的那些保健品也能够医治好父亲的病,既可以尽到子女的孝心,也可以节省一笔费用。我和姐姐妹妹都不同意,虽然这10多万的手术费用对我们来说也是一个不小的压力,但与那些保健品相比,我们更相信医院的医疗技术。

周六姨表弟说南京医院的手术已经安排好,周一去住院准备,周二手术。可是最近的天气太差,我们怕周一雾霾大高速关闭,决定周日下午动身。

天有不测风云,人有旦夕祸福。舅舅本来在医院治疗脑梗塞的,突发严重心律不齐,姨表弟说一起去南京医院诊治吧。

我和父亲、母亲、妹妹、侄女,还有二姨家的姨表弟,四姨家的姨表哥,舅舅和舅舅家的两个表弟,加上医院司机,一行11人满满两辆车傍晚时集合完毕。

谁知,天黑前上高速时能见度尚好,快到南京的时候,忽然大雾弥漫,能见度不足5米,快到长江二桥的时候,车辆越来越集中,前面车辆一个紧急制动,随后的车辆同时急刹车,差点酿成追尾事故,车上所有的人都倒吸一口凉气。总算在夜里8点多抵达预定的医院,办好入院手续已经快11点了。因为我想天亮后回公司开会,第二天父亲手术时候再赶过来,便让母亲、妹妹、侄女去宾馆休息,自己留下来陪父亲。

早上8点多,雾气竟然不是很大,我随导航指引顺利地从南京市区上了高速。由于最近休息不好,下午开会的时候眼睛都睁不开了。

父亲手术定在周二上午11点,我必须晚上赶到医院,否则乘坐早晨的高铁来不及。我把手头紧急的工作打理结束,连忙赶往高铁站,夜里10点多抵达医院。侄儿在南京工作,正好也来医院看我父亲,他说今晚陪爷爷,让我去宾馆休息,手术后我来值夜班,孙子对爷爷的一片孝心,我也就没有跟他推辞。

第二天早上10点多,医生又说父亲手术改到下午了,具体时间等待通知。在楼上治疗脑梗塞的舅舅忽然赶到心脏不适,医生决定从脑神经科病房转到心血管科病房。我和妹妹又去帮表弟给舅舅转移病房,一切安排妥当也到了吃午饭时间。

下午三点多,医生通知父亲去手术,我和妹妹把父亲送到手术室,在手术室外面开始焦急的等待。我给大姐、二姐打电话,告诉她们父亲在手术中,要他们一起为父亲祈祷,祈祷父亲的手术顺利平安。以前没有听说过这种手术,最近几天耳闻目睹的人和事让我们对这个手术更揣摩不透,有的人手术后几天即可出院,有的人手术后数月不能下床行走,更有人倒在手术台上的。

三点五十分,手术室里的医生通知我们进去,告诉我们给父亲手术的方案,基本与在老家医院时的专家建议一致。但当他说手术都存在风险,虽然这种手术风险只有千分之一,如果摊到父亲的身上,那就是百分之百了。我拿着签字的笔开始颤抖起来,连忙对医生说,我相信你们的医术,一定不会有事的。

五点二十分,我们看到父亲从手术室里出来,神智清醒,精神状态非常好,说心脏右边放了四根支架,他当时还在手术台跟医生说把心脏左边的一个支架也做了,省得还要做第二次,医生说什么也不答应。我连忙给大姐、二姐、侄儿报平安,全家人都沉浸在满满的喜悦之中。

晚饭以后,我跟妹妹说,我先去宾馆休息,夜里我来值夜班,通知侄儿今晚在家休息。侄女、侄女婿看到爷爷的手术很顺利也都安心了,说回家过两天再来。我晚上10点过来的时候,侄儿一会儿也到了,他说爷爷刚做完手术,不来看看还是不放心。我知道侄儿的工作也很辛苦,就让他在陪护床上先睡了,他说让我上半夜值班,他下半夜值班。我怎么舍得呢?一夜的时间很快就过去了,做叔叔的,当然要体恤晚辈一点。

通过五天的心脏排异观察,一切正常。父亲准备接受第二次手术。因为医生说这一回只要放置一个支架,我们大家的心情也都不很紧张。我们在手术室外等待三个半小时后才看见父亲从手术室出来。我看见父亲的脸色不太好,连忙问:“这次感觉怎么样?”父亲说感觉非常不好。我吓了一大跳,跑去问手术医生,医生说第二次手术的血管位置有点特别,最后采取放置2个支架的方式解决了,手术时间有点长,但很成功。我将信将疑,长长地舒了一口气。

父亲出院后,我们五兄弟姐妹一致要求父母回家安享晚年,父亲还想坚持去做门岗,大哥说话了:七十多岁的父母没有人照顾的话,那还要那么多的子女干什么?

父母总算点头同意了,但我和妹妹坚持让老人住县城,平时就医也方便。

父亲平时是个乐观开朗的人,虽不识乐谱,但吹拉弹唱信手拈来;只要会唱的民间小调和流行歌曲,他都可以用口琴、二胡、中山琴等乐器吹奏出来。

为了给父亲解闷,妹妹特地买了一把二胡。父亲生病期间从来没有碰一下;我们问他为什么不拉二胡,他说不想拉。

两年前,父亲经常出现莫名的烦躁,昼夜寝食难安。我们连忙送医院检查,医生说属于病人的正常反应。看着父亲无助的神态,我们做子女的也不知道如何是好。

母亲是个基督徒,看着父亲被病痛折磨得如此痛苦时,就向父亲传送上帝的福音。父亲原来是一个百分之百的唯物论者,在病魔的折磨和摧残下,逐渐也心向了耶稣。每天在诵唱赞美诗里获得内心的平静与安宁。

哥哥一心想把父母接回乡下老家养病,说平时还有老邻居可以聊天解闷,并直言父亲烦躁的症状纯粹是在县城里给憋闷出来的。我和妹妹不敢与哥哥争执,那就说看父亲自己的意愿吧。父亲说哥哥乡下还有几十亩责任田要打理,不能再增加他们的负担了。

我和爱人每次周末回家,都会烧几个菜,陪二老吃饭聊天。父亲的饭量还好,每顿饭都能吃一小碗米饭、半碗菜、一小碗汤。

去年夏天的一个上午,父亲忽然感到胸口不适,母亲连忙给他吃了速效救心丸,并扶他靠在床头休息。过了一会儿,母亲问他感觉如何,父亲就不能应答了。母亲急忙让邻居通知二姐和妹妹,经医生诊断是急性脑梗,因为抢救及时,父亲恢复的很快,也没有留下后遗症,全家人都很庆幸。

又过了一段日子,父亲的视力开始下降,看东西总是出现重影,医生说是药物副作用造成的,没有办法治疗。吃饭的时候,他常常会将筷子叉到碗外去。我就用调羹喂他吃,他津津有味的吃着。母亲就会嘲笑他是在儿子面前撒娇呢,平时没有人喂照样可以吃到嘴的。我当时的心里五味杂陈,父亲真的老了,就像一个孩子需要他人的照顾,也很享受这样的被照顾。我给他洗头、洗澡、搓背、洗脚,他都很顺从地听我的指令,就好像我们小时候,父亲给我们洗头、洗澡、搓背、洗脚一样。

去年底,母亲突然感觉胃部不适,经诊断是胃肠间有一个肿瘤。鉴于母亲年近八旬,医生建议保守治疗。平时都是母亲照顾父亲饮食起居,这回怎么办:送养老院?父母会寒心。最后,大家商定,由二姐照料二老生活起居,我们其他的兄弟姐妹支付象征性的一点劳务费。

2018年元月3日,江淮之间下了一场大暴雪,我连忙给二老打电话,他们说一切都好,我的心稍微安了一些。

腊月初四,我同往常一样每个周末从公司回家看望父母。吃午饭时,母亲跟我说父亲称自己只有两个礼拜寿命了。我对父亲说,上次那么大的暴雪都平安度过了,一日三餐生活起居正常,怎么可能说死就死了?父亲淡淡地说:自己的情况自己清楚。我没有接父亲的话,还给他讲了一些人遇到灾难时强烈的求生欲望可能出现生命奇迹的故事。

因为公司面临最后一次交房,腊月十一号,那个我唯一没有回家的周末,晚上十点小区忽然停电,父母亲也不知道是电子磁卡欠费,万恶的小区物业也没有紧急解决措施,直到第二天早上十点二姐去物业公司续交了费用才送上电。我们谁也不知道数九寒冬停电十二个小时对一个患严重心脑血管疾病的老人是怎样的致命打击!

腊月十五中午,母亲给我电话说父亲从头天晚上拉肚子到现在都不想吃饭,要不要送医院去看看。我急了,向母亲吼道:赶紧送医院啊!当时妹妹已经到了,我对妹妹说时刻报告父亲的病情,我把公司的事情安排好就赶回去。

下午四点多,我向妹妹询问父亲的情况,妹妹说父亲的神志还清醒,亲友来看望他,他还能跟亲友正常交流。我一直提着的心才稍微放松了下来。

夜里九点四十,我还在办公室整理资料,妹妹忽然在电话里哭着说:哥,赶快回来,父亲刚才心脏突然出现骤停,现在正在抢救。

我脑袋嗡的一下,连忙给爱人和女儿打电话说父亲病危,马上回家。

等我们赶到ICU病房时,哥哥姐姐妹妹都等在门外。值班医生告知我们,父亲的多项病理指标随时都可能危及生命。我们都不能接受这个现实,请求医生一定要不惜一切代价抢救。

当时父亲急需血液分析仪,可医院只有两台机器都被其他病人用上了。此时转院治疗已经不可能,我们只好向在苏州出差开会的医院院长求救,很快值班医生答应临时调用一台机器给父亲治疗使用。我们已经跑到嗓子眼的心终于复了位。

医生嘱咐我们留下一个人值守,我们让哥哥姐姐回家休息。我和妹妹留下一边轮流值班,一边安抚守候在普通病房里不知实情的母亲。

妹妹让我先去病房休息一会,顺便跟母亲解释一下,免得她心里紧张。

母亲问我父亲情况怎么样?我说病情稳定了,正在打点滴,然后我简单洗刷后就睡下了。

我刚迷糊着,手机响了。我的心一紧,是ICU病房值班医生打来的,说父亲再次出现心脏骤停,要我马上过去。

母亲问我怎么回事?我搪塞母亲说没事,医生只是让我过去看一下,此时涌出眼眶的眼泪只能强忍着往肚里咽。

我一路小跑着过去,一边给妹妹打电话。

见到值班医生时,我连忙问父亲的情况如何?医生说通过胸外复苏抢救半个小时,现在血压心跳已经恢复正常了。

我的心还没有平复,医生就神色凝重地说:“你们要做好心理准备,老爷子的情况仍然很危险,目前的各项指标还是随时危及老爷子的生命。”我的眼泪再也憋不住了,哗的流下来。

妹妹赶到了,值班医生分析父亲的病情给我们听。因为父亲手术后服用的药物副作用都是对肾脏、肝脏损伤很大的。再加上这次大便失禁后没有及时治疗,造成内分泌系统严重失调。送医院急救时,血液分析仪器又没有能及时用上,致使父亲心脑血管梗塞严重,肾脏肝脏严重衰竭。

我和妹妹听后都不愿意接受这个现实,我们用近乎乞求的语气跟值班医生说,你们一定要尽最大的努力挽救父亲的生命。

他们也直言不讳地说,我们知道你们跟院长是亲戚关系,如果有一线希望我们都会以百分之一百的努力去争取。

因为ICU病房不准久留,我让妹妹去普通病房陪母亲,我留下来在走道的铁椅上值守,并在心里为父亲虔诚地祈祷。

天亮了,在苏州开会的姨表弟也回到医院,他召集各科室专家会诊后,结果是我们谁也接受不了的。

他们说父亲多个脏器已经衰竭,依靠医疗仪器也最多维持一两天,让我们通知远途至亲的人尽快回来看老爷子最后一眼。

全家人哭作一团。

哥哥的儿子女儿都在外地,他们中午十二点之前都赶回了老家。

下午三点是ICU病房探视时间,我们全家人轮流穿上无菌服进病房与父亲作最后的道别。

侄儿侄女紧握爷爷的手不肯放松,说爷爷神志还很清楚,他们喊爷爷睁开眼看看他们,爷爷就会睁开眼睛,怎么能说没有救了呢?

我跟侄儿侄女解释说,我们的心情都是一样的,都不舍得爷爷离开我们,但是医生说爷爷的多项生理功能指标衰竭也是事实。我们都要调整好自己的心态,慢慢接受这个现实,送爷爷最后一程,天堂里没有病痛,愿爷爷一路走好吧!

按照院长姨表弟的安排,下午四点多,我们为父亲穿好衣服,由值班医生手持呼吸机护送父亲到乡下老家哥哥家的堂屋。

2018年2月1日下午五点,父亲平静地走了!

亲友前来吊唁的时候,二姐揭开蒙在父亲脸上的被子给亲友看,说父亲生前是信奉耶稣基督的人,死后是去天堂得永生的。

亲友们看到父亲面色红润,神态安详,就好像睡着了一般,也都相信父亲去了天堂!

我们守灵三天后,把父亲安葬在老家的祖坟,按风水先生的指引,位置在爷爷坟墓的右下方,称为“怀中抱子”。

我们在整理父亲的遗物时,发现父亲写的一张字条:金银皆不爱,受苦受难自忍耐。

我把字条递给哥哥看,兄弟俩抱头痛哭!

俗话说:久病床前无孝子。

父亲走后,我们都劝慰母亲,父亲生前全部是她一直在照顾,今后我们会把在父亲生前没有尽到的孝心全部弥补到她的身上。

一转眼,父亲离开我们已经五十五天了。

我几次在梦里梦见父亲,但父亲都没有跟我说话。

母亲也说梦见过,看见父亲与一帮人在一起吹拉弹唱很是开心热闹,还说父亲对她说不要记挂他,他在天堂里过得很好!

清明节马上到了,我们兄弟姐妹约定给父亲的墓休整一下,再立一块墓碑。