在抽屉最底层,有个铁盒,盒里静静压着一张泛黄的汇款单。三十年前的字迹,恰似被岁月的薄雾悄然笼罩,已然变得虚淡。然而,“稿费”这两个字,却依然执拗地从那模糊的痕迹中显影出来,宛如一粒在时光长河里浸泡得绵软的种子,只需指尖轻轻触碰,往昔的激动与喜悦,便如潮水般涌来,仿佛当年那颗因兴奋而剧烈跳动的心,又重新鲜活地跃动在胸膛。

犹记得初尝发表短文的那份欣喜,我小心翼翼地把汇款单折成小小的方块,而后紧紧攥在手心,一路小跑着冲向邮局。掌心的温度透过纸张传递,仿佛能感受到那上面承载的梦想与希望。当柜台阿姨手中的邮戳“啪”的一声落下,那清脆的声响,瞬间在心底炸开,远比现在朋友圈里那些千篇一律的点赞提示音,来得更为响亮、更为震撼,仿佛是对自己写作之路的一次有力肯定。

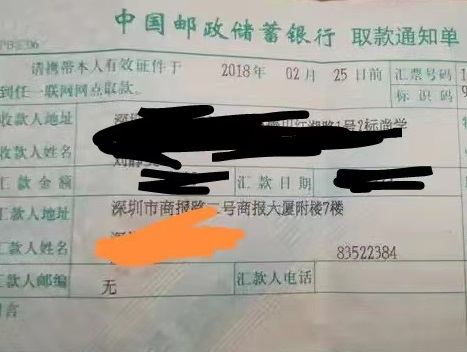

时光悄然流转,三十年后的今天,当整理旧物时,一张新的稿费单又出现在眼前,再次勾起了我对写作历程的回忆。快递袋里,那张来自《中国民航报》、金额为380元的稿费单,牛皮纸边缘裁得齐整,金额数字写得清晰而实在,仿佛带着一种沉甸甸的分量。指尖轻轻抚过“收款人”三个字,油墨的涩感摩挲着指腹,刹那间,竟如同摸到了三十年前邮局柜台那冰冷而光滑的玻璃,往昔的场景在脑海中瞬间清晰起来。

拍照发朋友圈时,正好有一抹阳光斜斜地淌过桌面,给稿费单镀上了一层柔和的光晕。那一刻,我想配句“老来动笔,也算圆个旧梦”,话到嘴边,又觉得太过刻意,思忖片刻后,删了重输“收到张纸”。就在按下发布键的瞬间,思绪忽然飘回到三十年前——那时没有朋友圈,没有即时的点赞与评论,我满心欢喜地把《空军报》样刊塞给同村那位爱读书的老会计。他戴上老花镜,仔细翻找,当看到我的名字时,眼中闪过一丝惊喜,随后,他的烟袋锅在鞋底轻轻磕了磕,缓缓说道:“字能换钱,出息。”那平淡的话语,在当时却如同洪钟般响亮,深深地烙印在我的心底。

傍晚时分,再次拿起手机,映入眼帘的是点赞的头像。常约着爬山的老陈,小区门口修鞋的老张,还有那位素未谋面却给予肯定的编辑,留评“文字里有烟火气”。看到这些,心中涌起一股暖流,他们的认可虽朴实无华,却如同冬日里的暖阳,直直地照进心底。然而,那些曾在群里热聊的“好友”,头像却黯黯地沉默着,仿佛对这一切充耳不闻,恰似没听见窗外那热闹的蝉鸣。

但我倒也并不觉得失落。就如同这张静静躺在铁盒里的稿费单,它无需所有人的目光聚焦。它安静地和旧汇款单相依相偎,当纸页轻轻触碰,发出的细微声响,仿佛在诉说着岁月的故事,这声音,远比任何点赞都来得真切、清晰。有些认可,从来无需成群结队的簇拥,就像三十年前老会计那一声 “字能换钱,出息。”伴随着烟袋锅在鞋底磕出的声响,和三十年后修鞋老张那一句真诚的“恭喜”,它们深深地沉淀在日常的日子里,散发出的温暖,远比手机屏幕上那转瞬即逝的光,更加醇厚、持久。这种认可,无关乎热闹与喧嚣,却实实在在地温暖着写作的旅程,让我明白,真正的鼓励,往往藏在生活的细微之处,如同夜空中的点点繁星,虽不耀眼,却足以照亮前行的路。

此刻,我轻轻地把新稿费单也压进铁盒。两张纸,虽隔着三十年的悠悠光阴,却在这小小的铁盒里,共同生出细绒般的温暖。原来,有些声音,无需急切回应,有些收获,不必追求满堂喝彩。就像当年写短文、如今写散文,每一次笔落在纸上,那实实在在的触感,那沉浸其中的专注与满足,远比任何虚拟的点赞都更加重要,更加珍贵。

窗外的梧桐叶在微风中轻轻晃动,阳光透过枝叶的缝隙,筛落成一地碎金,洒落在铁盒之上。这柔和的光芒,仿佛是岁月给予的馈赠,让我越发坚信,稿费单上承载的,不仅仅是金钱的回报,更是对写作梦想的坚守与认可。在这个瞬息万变的时代,这份来自生活细微处的肯定,如同熠熠生辉的灯塔,照亮我写作的漫漫征途,让我在喧嚣的世界里,找到内心的宁静与坚持。它让我明白,真正的价值,不在于外界的纷扰与喝彩,而在于内心的热爱与执着。这稿费单上的光,足以温暖漫长的岁月,激励我在写作之路上,稳步前行,永不言弃。