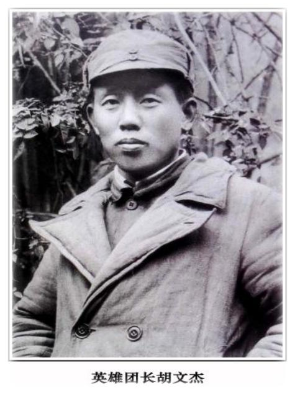

我的父亲胡文杰和母亲唐渠都是抗日战争时期参加的新四军并加入了中国共产党。父亲和母亲的籍贯、家庭背景、经历和参加革命前的生活轨迹并不相同。是新四军这个大熔炉大家庭使他们走到了一起,成为夫妻。

父亲出生在江苏丹阳农村一个相对富庶的家庭,从小上学,学习勤奋,学业优异。父亲20岁从省立吴江师范学校毕业,回乡当了小学教师。

1937年夏,抗日战争爆发。战火逐渐烧到父亲的家乡。看到国土沦丧、民不聊生,父亲怒不可遏,愤然放下教鞭,投笔从戎,拿起武器,投身抗日。他自发在家乡组织抗日自卫队,后率队加入党领导的丹阳抗日自卫团,又随团编入到新四军一支队所属的新四军挺进纵队。一年多后,担任挺纵四支队政治处主任。

父亲在抗战中先后参加了郭村保卫战、黄桥战役、曹甸战役等。

到解放战争,父亲已经是一名坚定的共产党员、军政双优的团职指挥员,他担任了解放军华东军区苏中二分区六团政委。1949年3月渡江战役发起前,他临危受命,改任解放军第三野战军二十九军八十七师二五九团团长。1949年5月15日,父亲在解放上海战役月浦攻坚战中英勇牺牲。时年33岁。

母亲于1920年1月出生在上海浦东一个城市贫民家庭,家境贫困,兄弟姐妹多,父母难以抚养,她小小年纪就被送给远房亲戚作养女,实际就是当个小保姆,每天干繁重的家务活儿不说,还要遭养父母白眼、训斥甚至虐待。

母亲在逆境中成长,从小养成自强自立的性格。她学习刻苦努力,成绩名列前茅年年获得奖学金,封住了家长没钱供她上学的口实。上完初中,她选择上了免学费、半工半读的一所教会办的护士学校。

抗日战争爆发,淞沪战役在上海打响。日寇侵华的恶行激起了护校女学生的义愤,救亡图存的追求萌发了她们抗日救国的决心。在学校,她们接触了地下党组织,知道了共产党领导的抗日武装新四军。1941年冬,母亲与其他8位同学在党组织安排下隐蔽来到苏北如皋,参加了新四军一师一旅。从此,母亲在新四军战斗环境中成长,一直做医务工作。

短短几年,母亲从卫生员做起,一步步当了医助、医生、卫生集训队教员、休养所副所长、所长。在最艰苦、残酷的战斗岁月,母亲曾多次上战场冒着枪林弹雨救护伤员,曾为躲避日寇扫荡浸泡在芦苇荡整整一天侥幸躲过一劫,曾按上级“打埋伏”的安排,以小学教师身份,只身隐蔽在敌占区长达半年之久。靠信仰和坚守回到部队,她还在解放战争中远赴东北,担任医疗队长,参加了安东法库战斗。

母亲经历了抗日战争、解放战争,在革命即将胜利、新中国即将诞生的前夕,她痛失革命伴侣胡文杰烈士。但她没有被悲痛压倒,解放后她以坚强毅力学完了军医大学5年课程,被组织上分配到在北京初建的空军总医院,在科主任岗位上一干二十多年,直到离休。

如今母亲已经105岁高龄了,作为仍健在的为数不多的新四军老战士,她已经荣获了10枚中共中央、中央军委、国防部等国家级颁发的勋章、荣誉章、纪念章,今年抗战胜利八十周年之际,她将再获一枚纪念章。

母亲对来日不多的余生看得坦然,抱着顺其自然的态度。但对获得第十一枚纪念章,却成了她的精神追求和梦寐以求的夙愿。

母亲对纪念章视如珍宝,她并不是看重个人荣誉,而是看中记载自己革命一生的见证,同时也寄托了对父亲的深深告慰。

父亲与母亲相识在战火纷飞的1943年。那时父亲胡文杰在新四军苏中军区三分区靖江独立团任政治处主任,参加反“清乡”作战,在一次伏击战中腿被敌人子弹打中,经手术后在新四军苏中军区三分区靖江休养所治疗养伤。

母亲唐渠

母亲唐渠当时任这个休养所的副所长并且是胡文杰的经治医生。

一个是战伤的指挥员,一个是救死扶伤的医生,她们就这样相遇了、认识了、相互倾慕了。母亲说,她看中父亲有理论水平和政治思想修养,为人亲和朴实,性格沉稳敦厚。父亲看中母亲文化程度高,有理想信念,做事认真干练,性格细腻直爽。短短个月的相处,他们认准对方是可以托付终身的伴侣,确定了恋爱关系。

当时的战斗环境虽然使两个年轻的新四军战士成为恋人,但他们没有花前月下的卿卿我我,也没有你侬我侬的山盟海誓。他们只能把爱情的甜蜜、把对对方的思恋深深埋藏在心底。

当时,父亲27岁,母亲23岁,按父亲的职务、资历、岁数,是可以向上级打报告申请结婚的。但他们没有这样做,他们不约而同发出看似平凡但又令人肃然起敬的决定:“鬼子不投降不结婚!”

因为他们深知,抗战还在进行之中,日寇还没有放下屠刀,四万万同胞还在遭受蹂躏,不当亡国奴的大任还没有完成,他们顾不得个人的事情哪怕是终身大事,也必须放下,必须以抗日大业为重。

因为他们深知,战争环境非常艰苦,战斗异常频繁激烈,他们在各自岗位上作战工作,每时每刻面对艰难困苦和危险,甚至有可能牺牲生命,必须放下小我为大我,放下自家为国家。

父亲母亲是这么想的也是这么做的。1943年11月的一天,寒风凛冽,寒气袭人, 父亲虽然伤病还没有完全恢复,因战事紧张,任务在身,他准备提前归队。

父亲母亲都知道,这一别还不知道什么时候再见,还能不能再见?他们把感情深埋在心里。

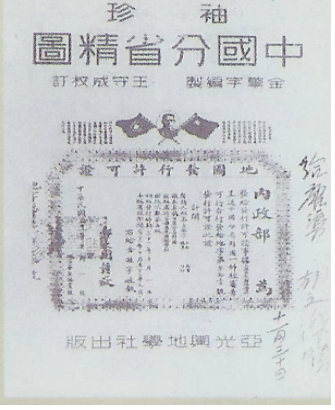

父亲赠送给母亲一本他翻看使用多次、做过注记、封面有签名的《中国分省精图》,这就是他们的“定情信物”。

胡文杰赠给唐渠的地图册(1943年)

临别那天,一位做宣传工作的伤员用相机给父亲母亲拍了一合影。令人难以置信的是,这张合影竟是父亲母亲唯一的合影,直到后来重逢、结婚、有了孩子,直到父亲牺牲,他们在长达6年的相处和生活中,再也没有机会拍张合影。

父母亲这张合影照片,拍摄地点在江苏靖江一个农村老乡家的院子里。照片上父亲侧身坐在一张竹椅上,面庞消瘦,目光炯炯,嘴唇紧闭,凝视前方。他身着黑色翻毛领扎腰带的皮夹克衣,戴着皮手套,这两件是上级奖励给他的从敌人那里缴获的战利品,他头戴新四军军帽,下身穿着军裤,打着绑腿,脚穿一双系带的厚底布鞋, 一副出征奔赴前线的样子。

母亲站立在父亲身旁,梳着齐耳短发,衣襟上方别着钢笔,神情严肃略带羞涩,眼神透着医生的温柔和军人的坚毅。她因工作需要没有穿军装,而是穿着与当地妇女没什么两样的大襟绾扣中式棉袄,右手插在裤兜。然而,明眼人一看便知,,她不是当地普通的农妇。

他们两人身后是比人还高的摞起来的柴禾垛,脚下就是黄土地。

这张珍贵的合影,就是父亲与母亲的“定情照”,是战争年代两位新四军战士对爱情最明确、最直接也是最热烈的表达。

父亲和母亲信守了约定,两年后,他们在日本鬼子投降抗日战争胜利后的1945年11才结婚。从1943年夏父亲与母亲认识,到1949年春父亲牺牲,他们相处不到6年,母亲对父亲是刻骨铭心的。

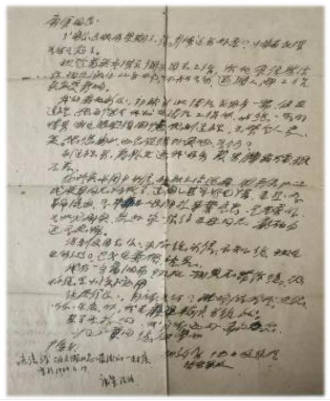

光阴似箭,岁月冉冉,时间过去七八十年。如今,母亲已是百岁多期颐老人,她一直珍藏着父亲赠给她的书,珍藏着与父亲唯一的合影,她还珍藏着父亲生前写给她的最后一封亲笔信。

父亲这封信写于1949年4月17日,是渡江战役发起的前3天。母亲说,每逢大战恶仗前一切准备停当,父亲会抽时写一封短信问候报平安,当然也有告别的含义。这是父亲的习惯。作为一名在前线指挥部队作战的军人,面对战火纷飞,父亲早已做好牺牲的准备。

在信中,父亲同样对母亲问候,但多了一分惦念,因为母亲已经怀孕八个多月,他们第二个孩子也就是我即将出生,父亲嘱咐母亲多注意身体。在信中,父亲还用短短数语,用只有母亲懂得的含义回顾他们在一起的故事。

在信中,父亲照例报了平安,但写了这么一句铿锵有力的话:“为革命流血,为中国人民解放事业尽忠,是光荣的!”家信,不是请战书,不是动员令,对同样是军人的母亲也不必表决心,父亲为什么写这句话呢?因为,身经百战的父亲,深知面对即将到来的一场场残酷的 战斗,流血牺牲在所难免。父亲已将个人生死置之度外,誓为战斗胜利、为人民解放事业、为建立新中国赴汤蹈火,九死无悔。

父亲是在向母亲表示,他做好了“为中国人民解放事业尽忠”的准备。

父亲以实际行动践行了誓言,他短暂的一生、英勇的壮举诠释了共产党员、革命战士崇高的理想追求和高尚的境界情操。

父亲与母亲的感情、爱情、亲情是在抗日战争中的烽火岁月产生的、滋润的、绵延的,他们因抗日走上同一条道路,他们因抗日相恋成婚,他们为抗战共献青春共洒热血,他们在抗战中共同书写不同凡响的人生篇章。

抗日战争锤炼了他们的革命斗志,使他们树立了“为中国人民谋幸福为中华民族谋复兴”的人生理想和一生践行的初心使命。

写于2025年7月7日