京都三月,春风轻柔地梳理着未名湖。这颗镶嵌在北大校园北侧的明珠,湖水清浅,涟漪轻泛。湖边垂柳婆娑,桃花含苞,像娇羞少女:迎春花则大方地绽放,拥抱着春天。整个校园满是泥土与花草的清香,宛如一幅生机盎然的春日画卷。不过,最引人注目的还是湖南岸那座汉白玉墓碑。碑上镌刻着十几个醒目的大字:中国人民的美国朋友埃德加·斯诺。

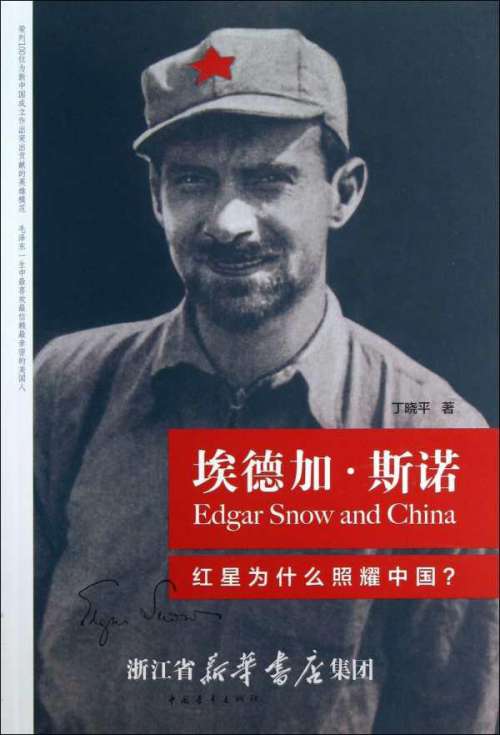

驻足沉思,这位国际友人的往事不断在脑海闪现:1905年,埃德加·斯诺出生于美国密苏里州。13岁参加童子军,一年内斩获21枚奖牌,年少的他便展现出非凡的进取精神。1928年,他远渡重洋来到中国,开启记者生涯。彼时中国正遭受战争创伤,百姓的疾苦让他为之撼然与悲怜,他因此而奋笔疾书,记录战争残酷与百姓艰难,《鲜血染红今晚上海滩街头》便是他对这片土地关注的见证。此后,他沿4000公里铁路线考察,完成《远东前线》,让世界看到真实的中国。

1934年,斯诺以美国纽约驻华记者身份出任燕京大学新闻系讲师,住进燕园。他穿梭于校园,与学生们打成一片。课堂上,用渊博知识启发思维;生活中,与学生平等交流,心与心的碰撞产生强烈的共鸣。他的家成了进步学生的避风港,是他们追求光明、探索真理、寻求救亡之道的课堂。在那动荡年代,他如明灯照亮学生前行的路,在学生心中播下希望的种子,留下难以磨灭的记忆。

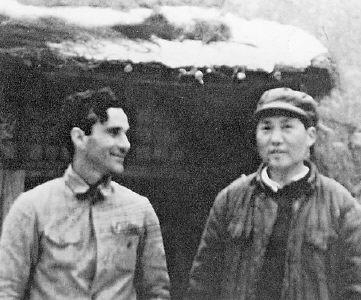

1936年,斯诺冲破国民党封锁,进入陕北苏区。那时,保安的天空湛蓝如宝石,阳光毫无保留地倾洒在黄土地上。在那里,他与毛泽东彻夜长谈,和红军将领交流,体验战士艰苦生活。4个多月里,他记录10多个采访笔记,拍下30多个胶卷。回到北平后,他进行系列报道,并汇集成册《红星照耀中国》(又名《西行漫记》)。此书被翻译成20多种文字在世界各地发行,如同一束穿透阴霾的强光,让世界看到了中国苏区的真实模样,那里不再是被国民党歪曲描述的“赤匪盘踞之地”,而是充满希望与力量的新天地。

中国苏区成为了全世界有识之士关注的焦点,无数人被书中描绘的中国共产党的理想、红军的坚韧以及人民的信念所打动。美国总统罗斯福因此先后两次召见斯诺,急切地想要从他口中了解中国的情况,这些会面不仅彰显了斯诺对世界认知中国的影响力,也反映出中国抗战局势在国际舞台上的重要地位。

著名的北美名医白求恩和柯棣华,正是在阅读了《红星照耀中国》后,毅然决然地投身到中国的抗日战场。“1939年9月,斯诺以‘工合’(工业合作)国际代表的身份重访苏区。”中国工合国际委员主席柯马凯先生将一束洁白的菊花敬献在斯诺墓碑前,对几位前来扫墓的随行人员解说,那时斯诺怀揣着对中国抗战局势更深了解的渴望,以及推动中国工业合作运动发展的使命,深入采访,彻夜长谈。此行,使斯诺先生更加坚信陕甘宁边区是“中国的希望之光”。从他的介绍中得知,斯诺还是“中国工业合作社”的主要创始人之一。然而,斯诺也有寒心的时刻。1941年,皖南事变爆发。斯诺痛心疾首。由于他的报道和言论引发了国民党当局的强烈不满,取消他的记者采访权。再加上身体方面的原因,斯诺不得不泪别中国。

回到美国后,斯诺生活环境变了,但他那颗中国心从未改变。他持续关注着中国,积极宣传中国苏区。珍珠港事件后,美国被卷入第二次世界大战,罗斯福再次召见斯诺,听取他对中美关系以及中国共产党领导的游击队的看法。斯诺在会谈中,详细阐述了中国共产党领导的抗日力量及其在战争中的重要作用,并请求总统对中国工业合作给予关注和关怀,力求为中国争取更多的国际支持。

1949年,新中国诞生的消息传到美国,斯诺异常兴奋,他决意重访中国,亲眼见证这个他曾寄予厚望的国家的新生。然而,当时美国政府推行反华政策,禁止国人访华,否则将面临判刑坐牢的处罚。直到1960年,在美国《展望》杂志的支持和帮助下,斯诺终于踏上了新中国的土地。他受到毛泽东主席和周恩来总理的亲切接见,历时5个月的访问中,他深入中国各地,与各界人士交流,写下了50万字的采访笔记,随后出版书籍《大河彼岸》,向世界展示一个崭新的中国。归国后,他四处奔走,做了数十场有关中国见闻的演讲,将中国人民热爱和平、团结奋斗的信息传递给美国民众,在大洋彼岸播撒着中美友谊的种子。

此后,斯诺多次来到中国,针对中美关系、中国发展等进行采访报道。特别是1970年8月,他忍着病痛来到北京,再次受到毛泽东主席的接见,并与之并肩站在天安门城楼上。这一画面被镜头定格,成为中美关系史上的一个重要瞬间,也象征着 斯诺与中国长达半个世纪的深厚情谊。斯诺频繁地与美国各界人士交流,分享自己在中国的所见所闻,让更多美国人认识到中国并非他们想象中的那般神秘和可怕,而是一个充满活力、渴望和平与发展的国家。同时,斯诺也向中国方面传达美国国内对于改善关系的积极声音,为两国高层的沟通奠定基础。他的这些努力,虽不为人所广泛知晓,却如同涓涓细流,不断汇聚,最终为尼克松访华铺就了一条意义非凡的道路,成为中美关系破冰过程中不可磨灭的重要力量。然而,就在尼克松抵达北京的前三天(1972年2月15日),这位可敬的国际友人居然与世长辞。

斯诺与中国长达半个世纪的深厚情谊。斯诺频繁地与美国各界人士交流,分享自己在中国的所见所闻,让更多美国人认识到中国并非他们想象中的那般神秘和可怕,而是一个充满活力、渴望和平与发展的国家。同时,斯诺也向中国方面传达美国国内对于改善关系的积极声音,为两国高层的沟通奠定基础。他的这些努力,虽不为人所广泛知晓,却如同涓涓细流,不断汇聚,最终为尼克松访华铺就了一条意义非凡的道路,成为中美关系破冰过程中不可磨灭的重要力量。然而,就在尼克松抵达北京的前三天(1972年2月15日),这位可敬的国际友人居然与世长辞。

遵照其遗嘱,斯诺的一半骨灰安葬在北京大学的未名湖畔。

从此,未名湖的粼粼波光旁,多了一份深沉而永恒的思念。每逢清明时节,总有师生来到斯诺的墓碑前深切怀念,更有他乡之客献上手中的花束,寄托哀思。未名湖畔,追思悠悠。斯诺先生虽死犹生,他就像未名湖上空那颗最亮最亮的星星,在历史的夜空中将闪耀永恒的光芒。