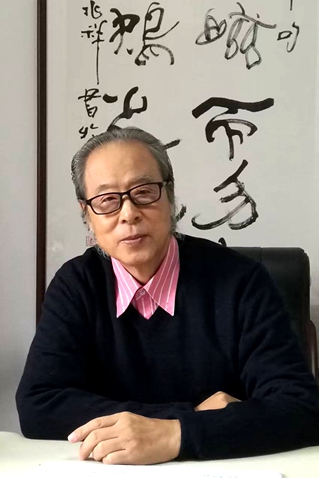

过去的名人和文人大都有书斋,那是他们做学问和修身养性的精神栖息地。书斋取名有讲究,字不多,却蕴含着主人的志趣与哲思,我附庸风雅,也给自己的陋室起了个名字——为之斋。

为之斋源自《为学》,《为学》是彭端淑的一篇短文。彭是四川人,乾隆朝为官,以文才名世,素有清代四川三才子之称,《为学》出自他最有名的《白鹤堂文集》。

《为学》以设问开篇:“天下事有难易乎?为之,则难者亦易也;不为,则易者亦难矣。”接下来就是聚焦对待学问的态度,并以蜀地贫富二僧的故事为例,阐述了“为之”虽难必克,虽远必达的道理。这是一篇议论小品文,是作者看到自己的晚辈懒惰,懈怠,不思进取的劝学篇。此文虽短小,但耐人寻味,可以说对所有虚掷光阴的人都是警示。我一下子爱上了“为之”二字,遂作笔名,并书以横披张悬室内,还刻了一枚红文葫芦形印章,用于所有书画作品上。

我特别喜欢“为之”这两个字,是因为它和我对生命的态度完美契合。它能赋予我生命的使命和主动,时刻鞭策和激励我进取、开拓,创造、成长。我相信为之之路,是成全自我不断向好的一种选择。

为之斋是我的精神家园,是真正属于自己的空间,虽处繁华的大都市,但“心远地自偏”,一个真实本色的自己在这里只做最喜欢的事,这里的三件宝是我最忠实的朋友,他们和我形影不离。

书是第一宝。好书是光明,是智慧。任何人的成长发展都离不开它,书海无垠,取之不尽,我重好和精。好书有的是,永远读不完。那就得根据需要学以致用,我的书不多,主要是和教学有关的工具资料,这是术业精进之需。再就是自己喜欢的文史哲类。为的是学养修为和兴趣。

文章千古事,文以载道,品鉴,对成人品格的影响是根本。诗词歌赋,各领风骚,明心见性,“腹有诗书气自华”

读史,以古为镜可以知兴替。中外通史,卷帙浩繁,处处笼罩着战争,为了生存和利益,人类的每一次分裂与融合,都充满血腥,伟人在《读史》中说:“人世难逢开口笑,上疆场彼此弯弓月,流遍了郊原血。”又说:“盗跖庄蹻流誉后,骗了无涯过客。”可谓绝妙的醒世之语。鲁迅说和平不过是两次战争之间的时日,这七十多年,世界没有一天安定,但祖国太平,且日益强大,我辈赶上了,幸甚至哉,不感恩不珍惜怎么行?

我喜欢哲学,哲学为我开启了觉悟生命之门。中国哲学教人在达与穷中知天命,在“明于天人之分”中安身立命,顺应自然知进退。西方更重思辨和逻辑推理。存在主义哲学,让我对人存在的本质有了更深的理解。海德格尔说:“哲学的真正意义在于人对存在的追问,并通过觉醒面对自己的内心,勇敢选择自己的人生。”我同意存在先于本质的观点。没有人的优先存在,其他一切的存在都会变得毫无意义。笛卡尔说:“我思故我在”。我更喜欢萨特说的“我在故我思”。“行成于思毁于随。”但人总是千方百计地逃避真正艰苦的思考。维特根斯坦说:“语言即世界。”可谓极简至深。语言是思想的产物,领略哲人思想的美,是人无可替代的享受。感知、意识是一切认识的基础,一个人的认识就是他的全部世界,人的本质差异也源于此。衡量人的价值不是年龄,而是思想的深度,我认为选择即意义,活法即人生。

现在传统的读书方式正变得多元化,电子阅读。手机悦读,原来不习惯,觉得那不像正经读书人的样子,现在看来是偏见。一个小小的芯片,存储着那么海量的信息、那么丰富的知识,人们能那么轻而易举地获取,如此高效,轻便,迅捷,谁不喜欢?特别是AI时代的到来,更是让人拍案惊奇。想想过去,要查点东西真不易,到国家图书馆去,手续繁琐,颇费时间和精力。如今手指轻轻一动,手机上全有。节约时间就是节约生命。细想起来,自从文字的载体从石头简牍到纸张是开天辟地的进步。两千年过去,现在手机迅速颠覆了传统的阅读形态,仿佛人人随身携带着一个移动的图书馆,真神奇,方便实用是硬道理。记得十年前北京的春季书市一开,彩旗飘舞,人头攒动,我和妻子的小拉车满载而归,吱吱妞妞地唱着歌,那高兴劲儿甭提了。再看今年的书市,已是冷冷清清,我们第一次空手而归。我断定,每个家庭书房里的纸质书必定越来越少,新的读书方式必将取代传统。纸质书的存量也不再是学问和身份的标志。

好书被冷落,不少名著束之高阁,特别是厚重的精装书,非别无选择和特别需要我很少再碰,但又舍不得“断舍离”,当废品卖了太可惜,总觉得为之斋里要没了那些摆设心理上和精神上都空空荡荡的,我想后来人不会有这样的纠结。

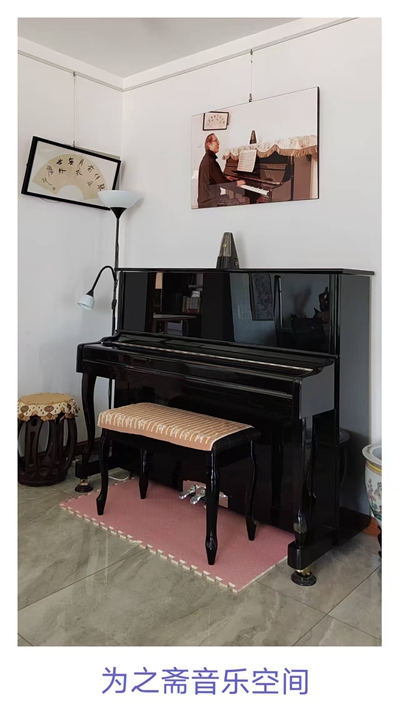

琴是第二宝。我的海兹曼132很幸运,从未被冷落,四十多年来一直在为之斋里陪我。钢琴的表现力是所有乐器的顶级天花板,那是我走进音乐秘境的桥梁,再动听的语言也无法与它传出的乐音相比,我们整天被喧嚣包围着,太需要一种美妙无比的天籁之音慰藉,用钢琴善待自己的耳朵真是难得的享受。千百年来,古今中外的音乐天才,把那几个乐音巧妙地组织起来,编织成一种特殊的生命密码,音乐欣赏,会把我的精神生活引入不可言传的美妙世界。威尔第的《希伯莱奴隶合唱》让我流泪;肖斯塔科维奇的《第二圆舞曲》让我起舞;肖邦的《夜曲》让我痴迷;《牧歌》的旋律让我邀云作伴远忘返;《叶塞尼亚》让我心魂激荡……有音乐陪伴的人生真好。

第三宝是笔,笔有三种,为书、为画、为文,他们为我营造出一种自由浪漫的诗意空间。

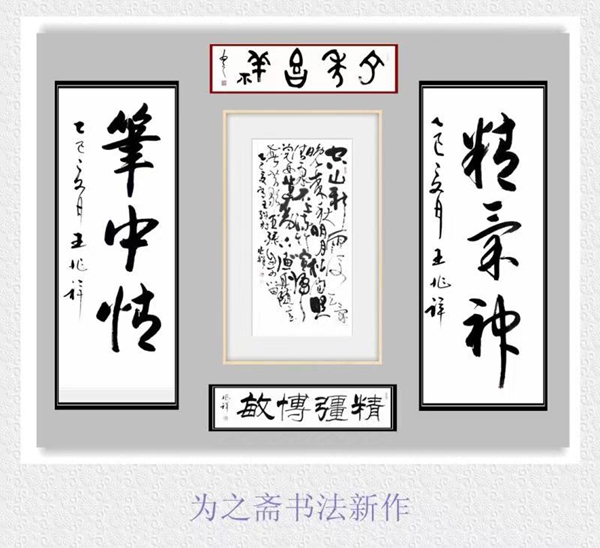

书笔溢墨香。我觉得中国人的房子再豪华,少了书法之美,就谈不上大雅。书法之美有其独特的魅力,它能屏蔽喧嚣消解浮躁,书法语言的形迹是一种特殊的抒情符号,从它诞生的那天起,就和超凡脱俗紧紧地连在一起。它的美让人的心神宁静舒畅,好的作品不故弄玄虚,不浮华炫技,更不是歇斯底里的狂怪,而是让人在愉悦地审美体验中悟道。书人进阶的每一步都离不开民族文化的濡养,一支毛笔拿多久,就会在品格修为的路上走多远。书道为养,几十年来,它既帮助我摆脱了病痛的困扰又远离了功利的诱惑,虽墨迹万千,但功力尚浅,故不敢一日闲过。有人建议,要与学书法的作朋友,说这样的人有静气,自律、谦虚、活得通透、境界高,待人多宽厚,这种观点虽不能一概而论,但有一定的道理。

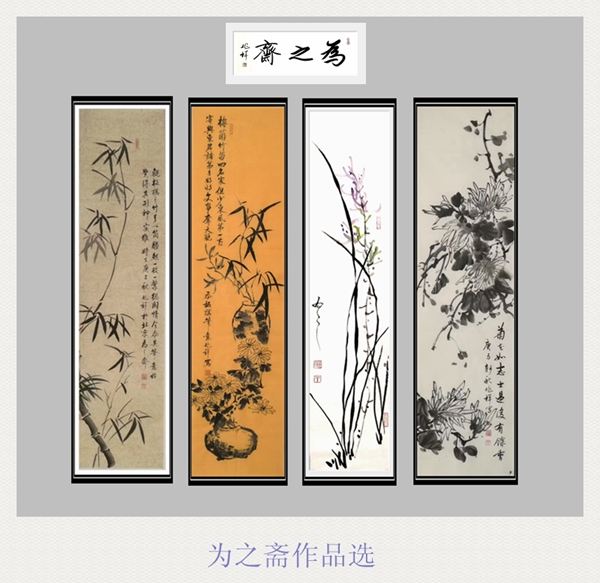

画笔舞丹青,绘画通过形色写心。我从小喜欢画画,至今不渝,似是天性使然。专业学习之前,全凭喜欢,进入美术系,读了西方美术史,眼界大开,对文艺复兴三杰可谓顶礼膜拜。列宾的让我叹服;毕加索的让我瞠目;梵高让我痴迷......无论什么时候,一把躺椅,一杯茶,一本画册,从古希腊的雕塑开始,到野兽派的画作,在美术史宝库的天空翱翔,在时空穿梭,忘了自己。大概是民族文化的基因影响,我更喜欢中国画,尤其是文人的写意画,那是世俗之外文人的精神寄托,是他们人品、学问、才情和思想的写照。徐渭的《墨葡萄》,郑板桥的《竹石图》,八大山人的《荷花小鸟》,因为简洁、因为意向内涵中的情怀、因为技近于道、因为那里蕴含的精神境界与格调、因为那扑面而来的的浪漫与哲思。咫尺大千,澄怀味境,似与不似之间,以简胜繁,以少胜多,像有尽意无穷。每当兴之所至,我便展纸铺毫,纵情恣意,不计工拙,横涂竖抹,痛快淋漓。在两维的宣纸上,再造一个富含诗意美的理想空间。高兴了,和中意的书法作品一起裱好,坐在琴前弹一曲,孤芳自赏,“琴伴庭前月,衣无世外尘。”那是何等的惬意啊!

文笔诉衷肠。用它拾起生命中的落花、落叶、落果,雕出自己灵魂的样貌,感恩生命路上曾经的芳华,记录成长中的喜怒哀乐,不是渡人,只为知己。写作不易,它是对思想语言的深加工,需要全面深入反复地思考,这对大脑的记忆想象分析综合、逻辑推理、形象思维都是锻炼,写作离不开新的知识和思想境界的提升,这都要求不断地学习。只有这样才能不断提高驾驭写作的能力,我虽没有爬格子的天赋,但喜欢这种挑战,这也是一种乐趣。

每个人都有自己的人生之路,有人崇尚无为,无为并不是为之的对立面,那是一种更富哲理的思维。以无为处世,并非不为,而是在无处为,如水那样无为无不为,那是悟道与得道之道。和为之相对的是不为,单纯的不为是消极的,为了成就为的不为是积极的。

为之使我不怨天不怨命,心向内求,其核心就是精进自己,这是对生命存在的理解,这种向上的动态是我喜欢的人生之路,这条路上没有坦途,充满艰辛。一事为之易,一时为之也不难,难的是一生为之。回首人生路,无论顺逆,我从未懈怠,虽无骄人的成绩,但却并不懊悔。

如果没有时间,我从一粒生命的种子,偶然飘落人世间,随着这颗美丽的星球,已经围绕着太阳转了近八十圈,这场风尘仆仆的旅行可不算短,如今,在人生之巅遇见自己,忽然觉得应该在这美丽地邂逅面前多待一会儿,品一品为之酿的果实的酸甜,“不要人夸颜色好”。

生若夏花,根植于为之的沃土才可观。生命不息,为之不已,这样生活充实,充实为美,为之斋里的生命之舟,永远高扬着向美的风帆。

人生的路万千条,人生的答题只有一道,你为什么而来,你曾怎样走过。

2025-6-25于河北心远堂