在冀南平原的土地上,火葬场废墟的灰烬中,一株纺织业的常青树破土而生。苏瑞广以半个世纪的坚守,化身拓荒牛,在困境中突围,于开放中共享。他用热血与智慧证明:只要心火不灭,纵使风雨如晦,终能浇灌出不朽的传奇。——题记

在河北省中南部,地势平坦开阔的冀南平原腹地,作为传统农业大县宁晋的春燕总是比周边区域来得更早。当晨雾还未散尽,硕大的银盘正在东方漫漫边际线升起。这时一位几乎全白了头的老人,已经骑着饱经岁月沧桑的破旧自行车穿过竹林掩映的厂区。

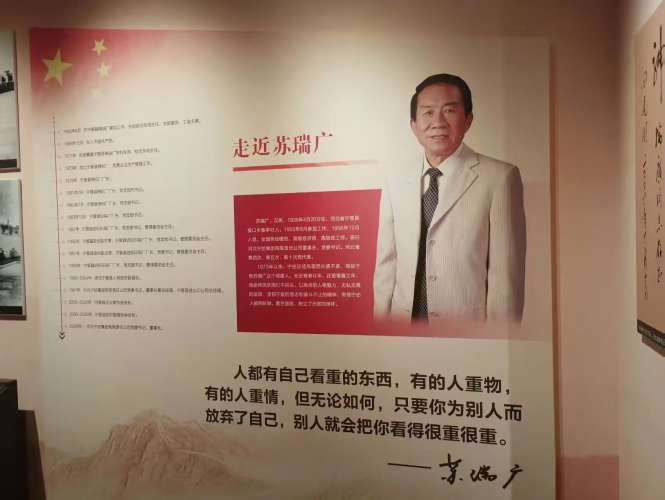

有着89年生活阅历的苏瑞广,宁纺集团名操一时的掌舵人,借用了半个世纪光阴,躬耕在狼藉一片的火葬场废墟上,用“拓荒牛”的精神和坚毅,硬是打磨出9间破旧厂房,并将其浇灌成为中国纺织业的常青树。车铃叮当,树影婆娑,那些被岁月浸透的故事,在布机的轰鸣声中次第展开。

一、废墟上的拓荒者

那是1973年的深秋,宁晋火葬厂旧址的荒草枯萎,一片凄凉,在晚秋冷风中瑟瑟抖动,似乎在警告人们天凉了该收工休息了。然而,当时38岁的苏瑞广年富力强,他不信这个邪,动员20名身边工人,顶着寒风,喘着粗气,用手中的铁锹撬开废墟里的砖石,堆起一堆散乱废料。

16台从废铁堆里拼凑出来的老旧布机,1.9万元的启动资金,已经是宁晋县棉织厂创业之初的全部家当。对于一般人而言,面对这样残局,肯定心灰意冷,撂摊子走人。但是,脾气倔强的苏瑞广则不认这个邪。

他给工人们安排的第一项任务就是,每天清晨一上班就去清扫从火葬场烟囱里飘落满院还没有燃完的灰烬。跟着苏瑞广干活,工人们从不埋怨,总是积极主动,争抢着去干。没有浆纱机,他们因陋就简,在大盆里用脚踩手砸,手脚并用;没有空调,他们“发明创造”,酷暑季节,他们高举喷雾器,在车间喷洒水雾降温防暑;严寒冬日,他们则支起大锅,烧开水造蒸汽升温取暖;三伏天褥子沤烂成泥,工人们蜷缩在连门窗都没有的“干打垒”里,“欣赏”着布机昼夜不歇的“乐章”进入梦乡。

一个单位的兴起,离不开一个乐于吃苦甘于牺牲的领跑者。每当面对各种质疑,每当面对资金紧张,苏瑞广总是站出来信誓旦旦地说:“赔了钱,我两年不要工资!”他带头背着一百斤重的棉纱包往返数里,第一个冲在前面。在高强度安装布机的每一个夜晚,工人们不惜辛劳,没有怨言,和衣而卧,砖瓦等物资随到随卸。有付出就会有回报,一年之后,产量竟然超出计划的10%。这片废墟上燃起的不仅是织机的火焰,更是宁纺人对“工业报国”最赤诚的信仰。

灰烬深处埋着种子,寒夜里总有人擎炬前行。在冀南平原的腹地上,苏瑞广用半个世纪的光阴深耕细作,将破落厂房化作纺织巨擘。他以拓荒者的姿态突破困局,以奉献者的胸怀引领企业。岁月流转,初心如磐,这一实践充分说明:只要信念的火种不熄,再荒芜的土地也能生长出震撼时代的传奇。

二、逆流中的孤勇者

上个世纪八十年代初,伴随着行业情势变化,纺织行业的凋零期嘎然而止。宁晋棉织厂因缺乏终端产品也陷入“沼泽”,濒临绝境。漏屋偏遇阴雨天,就在苏瑞广深思熟虑力排众议上马割染设备之后,很快接到上级拆除的命令。调查组执法如山,厉声质问道:“拆不拆?这是命令!”言外之意就是,你怎么上马的就怎么给我拆除掉。

苏瑞广面对这样冷酷现实,表面上虽然沉默无语,内心里仍然琢磨着翻盘的时机。他试探性地向调查组摊开自己的账本,用商量的口气解释说:你们可以看看这个账本,先对比对比再说话好不好?

因为当年全省倒闭68家纺织厂,唯有宁纺企业是逆势盈利的。在老苏的一再解释和坚持下,那批“违规”设备最终保住了企业的命脉,从而也改写了中国灯芯绒的产业版图。

这样的孤勇贯穿了宁纺成长的全过程。2005年,当石家庄、山东等地的同行叩门求教灯芯绒技术时,苏瑞广敞开车间,向来访者全面开放,并且派出技术骨干力量进驻厂房车间,时间长达两个月之久,毫无保留,倾囊相授。有人提出质疑,不是古人留下“教会徒弟饿死师傅”吗?他却淡然地笑答:“市场是一块大蛋糕,独食者终将困守孤岛。”

由此可见,他的全部思维都是免费开放的,在开放中探索企业发展的秘籍。此后又经过十年艰苦卓绝的努力,“中国休闲服装名城”成为宁晋社会经济发展的重要里程碑,1500家纺织企业在这片土地上共生共享,共同发展,共同繁荣。

弹指五十年,光阴如织梭。他骑着自行车始终穿梭于厂房与竹林之间,硬生生把火葬场废墟上的破旧厂房,织成了纺织业的璀璨星河。苏瑞广以拓荒牛的坚韧,在逆流中破浪,于繁荣时守望。岁月染白了他的鬓角,却从未黯淡他眼中的炽热——心火燃处,自有常青之树拔地擎天。

三、竹林深处的守望者

如今的宁纺厂区,翠竹成海。苏瑞广仍保持着每日巡厂的习惯,指尖抚过自动化纺机,往事如胶片涌动闪回,喜怒哀乐,酸甜苦辣,红绿蓝紫,无一不牵动着他的心。

创业的艰难岁月化作一部部影视短剧时时浮现在他的脑海:1985年,技术员李丰才像“间谍”那样,化装成一个笨手笨脚的机修工,偷偷潜入南方某一工厂拜师学艺,却出现被人识破赶出厂门的尴尬;2001年,他外出考察却突发意外——在山东境内遭遇车祸,他头缠绷带坚持与客商洽谈生意,备受感动的客商竟然与他谈成了300万米订单,对于苏老而言,是祸端,更是惊喜;81岁那年,他仍然不辞劳苦,到处奔波,五天时间居然辗转四座城市,他那稀疏的白发与高铁略过的银光一同掠过华北平原,一起奔向追梦的远方。

“讲人品,出精品”——这句镌刻在培训教室墙上的格言,既是对宁纺人的精细要求,也是奔向“诗与远方”的标尺;是宁纺人的品德,更是宁纺集团的灵魂。他重视宁纺教育,重视人才培养,笃定“教育救厂、人才兴厂”理念,破除一切守旧思想,坚持创办宁纺大学。

宁纺大学的创建,为全县企业提供了更多免费学习培训的机会,在宁晋发展史上留下了良好口碑,为宁晋企业发展奉献了宁纺之力;每当金融危机来临,他总是主动分订单,为的是拯救同行于水深火热之中;疫情期间,他把出口美国的抗菌护士服全部捐往最需要的湖北武汉灾区,又连夜拆下自家厂里的生产线支援防护服压胶机。春风送暖,竹林沙沙,仿佛在诉说:真正的常青树,从来不是独木参天,而是让整片森林找到向上的方向。

从火葬场废墟到纺织业丰碑,在经历了89年的春秋里,苏瑞广用单车皱皱巴巴的辙印丈量初心,以梭杼的经纬编织宁纺人梦想。他深谙,真正的常青不是独揽春光,而是在寒冬里点燃火种,在巅峰时敞开胸怀。这片土地上生长的,不仅是轰鸣的机器与飞扬的布帛,更是永不熄灭的开拓精神——当心火化作炬火,荒芜之地自会长出奇迹。

四、大地上的播种者

在89岁高龄的苏瑞广办公室墙上,挂着一幅1973年拍下的微微发黄的老照片:22张年轻的面孔站在废墟前,身后是歪斜的“干打垒”。如今,照片里的青年已成耄耋,但宁纺的根系却蔓延出更辽阔的疆域——从纳米三防面料到应急防化纺织研究院,从年产1亿米数智化生产线到“中国流行面料”榜单上的常客,这家企业始终站在行业潮头。

岁月无情,宁纺暖心。看着一个个年青英俊的青年人,忽然泛起一股创业热流,这是一种莫大的鼓舞和鞭策。作为喜欢舞文龙墨的文友们无比震惊:这些年轻人真的好好帅呆,他们真的壮志满怀、豪情万丈、顶天立地,他们真的很了不起。是他们守住了宁纺佳业,是他们竖起了宁纺丰碑,是他们开辟了宁晋先河;又是他们诠释了“常青树”兴旺发达的朴素哲理,是他们创造了“拓荒牛”精神是他们谱写了宁纺人辉煌。

此时此刻,耳濡目染,笔下生风:是因为宁纺人创建了宁纺集团;是因为宁纺人拥戴了苏瑞广这样的掌舵人;更是因为他带领宁纺人创造了宁晋奇迹。

宁纺人太了不起了,多元产业的发展更让宁纺人插上了追梦远方的翅膀。宁晋酒业、宁晋地产、宁晋环保科技……在这多元产业的年轮里,宁纺人却始终缠绕着最初的经纬。泥坑酒业飘香时,老工人们总说:“这是用织布机的声音酿的酒。”而在苏瑞广的自行车筐里,常年放着一本《宁纺格言》,扉页上工整誊写着:“黄金累千,不如一贤”、“此生愿做拓荒牛”。进一步解释了常青树永生,“拓荒牛”常在的创业信念。

五、时光里的答案

时光是无声的雕刻家,将奋斗的足迹镂刻成攀登的阶梯。每一滴汗水浸润的晨昏,都是命运的伏笔;每一次困境中的坚守,都在积蓄破茧的力量。不惧岁月漫长,踏准时光节拍,以热爱为舟,以毅力为桨,终将穿越风雨,驶向属于自己的辉煌彼岸。

2024年的春天,宁纺人迎来了自建厂以来最辉煌的时刻——宁纺集团入选“中国印染行业30强”!

当这一喜讯传进宁纺集团的时候,耄耋之年的苏瑞广正蹲在车间检修一台老织机。有人好奇地问他,为什么能坚持五十年激情不灭,他指向窗外竹林深情地说:“你看那里的新竹,何曾惧怕过老干?”

晚霞瑰丽,是因为从朝阳赶来;苏老激情不灭,是因为从废墟中崛起。夕阳把他的影子拉得很长,与林立的现代化厂房叠成奇妙画卷。这里曾是被死亡阴影笼罩的火葬场,如今却是孕育生命的工业绿洲。

这位89岁老人依然骑着自行车,在竹影与机声间穿行,仿佛时光从未老去。而那些梭子般往复的日子,早已织就一部中国乡镇工业的史诗:废墟上的崛起,寒冬里的突围,现阶段的辉煌,更证明“心火不熄,常青不朽”。