这是一张珍贵的八路军排长战地照,这是一张差点成为烈士遗照的战地照,也是一张在箱子底下尘封了81年的老照片。

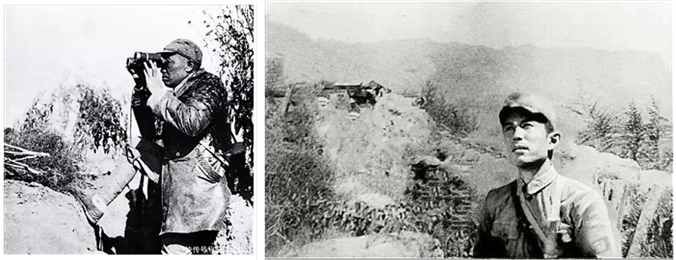

照片拍摄时间是1940年10月31日午后,地点在山西武乡县关家垴村外的山岗上。其时,百团大战最惨烈的最后一战——关家垴战役正在进行。八路军副总司令彭德怀将军正在阵地上指挥战斗,照片的主人公则在他身旁担负警卫任务。

照片的主人公叫解群祥,时任八路军总部特务团警卫连排长,河北省获鹿县(现石家庄市鹿泉区)南故邑村人。

解群祥是我的堂姐夫,我们是同一个村子、住在同一条“小后街”上的人。按照村子里的传统,直呼长者姓名是一种不敬行为,自小我只称他姐夫或老革命,这里我仍称其为姐夫。

姐夫一生为人低调,也许是不愿回忆那个几乎夺去他生命的高危瞬间。所以,这张毫不输于当代影视明星的照片,他生前从没有出示过,所以家里人谁也不知道。

直到 2021年8月,他去世6年之后,其子建兵才在他的遗物中发现了这张珍贵的照片。建兵让爱人素坤用微信将照片发给我后,我反复品读了很长时间,直到和另一张全世界都知道的著名照片对比后,才读懂这张照片拍摄的那个瞬间对后来抗日战争影响的意义。(解群祥出生和青少年的地方生活的地方)

姐夫1917年7月出生在一个贫苦农家,他是家中的独子。高小毕业后,曾到陈村(原属获鹿,现属栾城区)一家花店当学徒,想亦农亦商小康般安稳度过一生。

然而,战争改变了他的人生轨迹。1937年10月,日本侵略者占领了石家庄。侵略军就像野猪冲进了白菜地,在这些侵略者的肆意践踏下,石家庄及四周城乡民不聊生、百业凋零。姐夫学徒的花店也关门了,他只好逃回原籍务农。

南故邑是个爱国主义情结深厚的文化村。二次国内革命战争时期,“我党早期马克思主义宣传家”(中央电视台《思想历程》语)王禹夫等人就在村里秘密传播我党的主张。抗日战争爆发,村里一大批有志青年通过不同途径加入到了抗日队伍。

其中,共产党员冯志义、齐大妮、许孟祥和国民党员冯佩瑾牺牲在了抗日战场。冯佩瑾是石家庄一带唯一一个牺牲在抗日战场的“飞虎队员”,国民政府空军追赠其上尉军衔。另有冯福元、冯皂保、刘喜瑞等人参军后失联。

“皮之不存,毛将焉附。”姐夫深知在敌寇铁蹄蹂躏下的家国关系。和那个时代的有志青年一样,他强烈要求参军参战,但遇到了很大的阻力。解家是清初从武安迁到南故邑的,在村里是独门小户,他又是家中的独子,不要说父母反对,按照当时“三丁抽一”的政策,村里人也不忍心让他投身战事,毕竟子弹不长眼睛。

很长时间姐夫沉默寡言,但杀敌报国的决心日益弥坚。1938年7月,炎热伏天的一天,瞅准单独下地劳动的机会,扔掉农具,他一口气跑了几十里山路,到井陉芦庄找到八路军129师,成为了一名光荣的八路军战士。

姐夫“私奔”八路这件事在村子里引起了“蝴蝶效应”。有好几个青年也利用下地的机会跑出去参加了八路军。最有代表性的是他18岁的干妹妹王建中(亦名王俊花,建国后在农业部任职),她带着年仅10岁的弟弟王庆福(1953年抗美援朝回国后转业到河南任职)西上太行,参加了抗日工作。2016年冬天,时年96岁的王建中还豪气对笔者说:“干哥能跑,我为什么不能跑?”

还有一个叫冯皂保的,和几个青年跑出去不久,父亲就追了上来。几个人为了躲避大人的追赶,便趴在了庄稼地里。只听见父亲用凄厉的声音喊:“皂保,你回来吧!”皂保没回来,参军后也再无音讯。

那个时候,南故邑是敌占区,怕家里人受牵连,好多人参加革命后改了名字。比如我党早期的马克思主义宣传家王禹夫,在家的名字叫王新民;革命烈士齐大妮,在部队的名字叫张全希。

姐夫是带着对侵略者的仇恨参军的,所以作战很勇敢,加上他有高小文化底子,很快升为班长,并于当年11月光荣加入中国共产党。

1939年,他被调到八路军总部特务团(内部叫朱德警卫团),历任通讯班长、警卫班长、排长。姐夫生前告诉我,特务团初建时有三个连,一个连基本上是河北人,一个连基本上是山西人,一个连基本上是河南人。他说:“这样的配备很有利于做群众工作和防敌防特。”

利用乡音做工作的优势这里不复赘言。战争年代敌特很多,他们有的冒充当地的老百姓混入我军驻地,但是不是当地人,“老乡”从话里话外就能准确做出判断。比如请人喝水,获鹿的县南县北和县城都不一样。有的俗语,即使邻村说法也不一样。

本文前边提到的那张著名照片,就是彭德怀将军手持望远镜观察战场状况的那张照片。

这两张照片的背景是一样的。从他们右侧的背景看,这已经是战役的后期,我军正在往山上撤退。从人群的位移关系分析,彭总在姐夫的右前方,照片发表时山头部分作了技术处理,没有显示出村庄。姐夫在彭总的左后侧,镜头给的稍早一点,村庄、山峦、硝烟、忙碌的人群等战场气氛展示的更充分一些。

为彭总和姐夫拍下这张照片的不知道谁,但从照片的质量看,一定是一位经验非常丰富的战地记者。

按照当时的纪律和情形,在战斗如此激烈的时刻,姐夫作为一个下级军官,没时间、也不允许主动邀请记者给自己拍照。记者捕捉到镜头后瞬间按下快门,则是记者新闻敏感和敬业精神的体现。

照片中的姐夫毫无摆拍的迹象。他目视前方、神情专注,脸上每块肌肉都充满着紧张和警惕,两只耳朵也像紧张运转的雷达,专注地捕捉着战场上每一个瞬间的信息。照片把一个忠于职守的警卫战士在战场上精神高度集中和强烈责任感表现得淋漓尽致。这种表情是任何演员也演不出来的。

是啊,这是战争不是在演戏。他面前没有导演指手画脚,没有摄像、布景、剧务、服装、场记公事公办,更没有众多粉丝喝彩打赏。他看到的是战友们和日军厮杀的场面,听到的是密集的枪炮声,处在日军随时可能飞来炮弹和狙击手的暗算的环境中。更何况彭总的安危更是天大的责任。

1940年10月30至31日,关家垴战役只进行了两天,也就是说记者照完这张照片时间很短,或许是只有几分钟,姐夫就被日军狙击手罪恶的子弹击中。好在子弹是打在了腿上,如果打中心脏或其他什么要害的地方,这张照片便成了烈士的遗照。

姐夫生前和我谈到日军时曾说:“日军的单兵素质还是很高的,狙击手离我们有好几百米。”

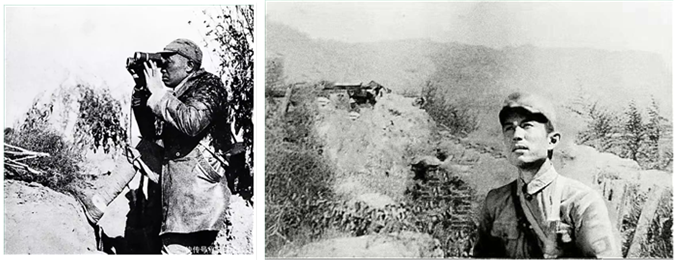

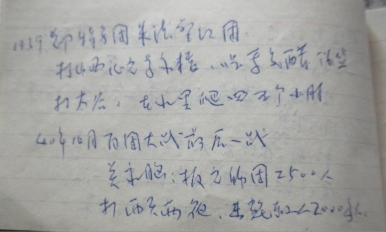

(解群祥日记对百团大战中关家垴战役的记载,局部)

说起这次负伤,他说“幸亏打中的是我,要是打中首长就麻烦了。”须知,日军狙击手针对的是彭老总及其他八路军首长的“斩首行动”。

那一枪真要是打中彭总,其后果对抗日战争、乃至解放战争、抗美援朝的影响真的就不堪设想了。从这一点上看,姐夫是为民族独立和民族解放立了大功的。

姐夫的左腿被日军狙击手打成了贯穿伤,日军狙击手的子弹也是经过特殊处理过的,毒性极强。

起初,八路军总医院要为姐夫截肢,他恳求一个阜平籍医生:“不要截肢,没腿了我还怎么上战场?”姐夫的腿保住了。经过医生的精心治疗,1941年10月,姐夫出院了,但由于腿伤还是不能回到作战部队了。他被派遣到抗日根据地沙河、武安从事金融工作,先后任冀南银行业务科长、支行经理等职。

新中国成立后,党和人民给了姐夫很高的荣誉和待遇。实行薪酬制时,他被定为行政13级干部,这在抗日时期参加革命的地方干部中级别是比较高的。此后,他历任平原省保险公司副经理、中国人民保险公司科长、副处长,河北省保险公司副经理、省财政厅副处长、处长,省税务局副局长,省财政厅革委会副主任、省建设银行副行长等职。

解群祥参加1963年国庆观礼时佩戴的胸条和2015年纪念抗战胜利70周年胸章(建兵摄)

1963年,他还被推举为观礼嘉宾,到北京光荣地参加了庆祝建国14 周年国庆观礼活动。受到开国领袖毛主席等党和国家领导人的接见。

本文题头照片,其子建兵做了简单修复。一是对臂章作了清晰性描绘。但描绘的依据是他们父亲在八路军总部时佩的十八集团军臂章。

臂章的编号已经看不清了,但背面姐夫手书的誓言还清晰可辨。其誓言是:“尽忠义务,严守纪律。实行主义,完成革命。”从他的誓言,我们感受到了一个自觉革命者的初心和使命担当。

解群祥佩戴过的八路军臂章,现存于其子建兵家中。二是去掉了原照的部分背景。我原来以为关家垴是一个或几个光秃秃的小山包,看了照片才知道关家垴是一个小村子的名称,垴上垴下和小山沟里都有人家。

(2015年笔者采访照片主人公解群祥)

这张照片是2015年3月初,我采访姐夫时,他儿媳素坤拍摄的。这是姐夫生前最后一次回忆艰苦的战争生活,也是他人生的最后一张照片。一个多月后,5月21日,他在河北省第三人民医院逝世,享年98岁。

姐夫一生廉洁自律、克己奉公。抗日战争、解放战争时期,他在根据地金融战线奋斗8年,建国后又在金融系统任职34年,是华北地区我党我军金融事业名副其实的开创者,在业内有一定的影响力,但他的从来没有以权谋私为一个亲属贷款,也没有为一个亲属安排过工作。

姐夫是高级干部,还是抗战伤残军人,跑远路坐个公车并不过分。但他在北京、天津、保定工作时,回南故邑探亲总是先坐火车到石家庄,接下来的30多里路,便是坐长途汽车或步行。1968年随省会到石家庄后,他则是骑自行车回家,从来没用过一次公车。 有一次回南故邑,一出市区天下起了大雪,他推着自行车顶风冒雪步行了一整天,到家天就黑了,全家已经吃过晚饭,大娘给他煮了一碗挂面卧鸡蛋。

姐夫一生艰苦朴素,他逝世时睡的木床和卧室的家具都还是六七十年代组织上配给的。但国家遇到灾难他都慷慨捐献。如今,他留下的捐献收据已经成为家中宝贵的“遗产”。他默默地用行动为亲属树立了一个党员高级干部廉洁自律、爱国爱民的榜样。

姐夫逝世后,党组织给与了他很高的评价。中国建设银行河北省分行在《解群祥同志生平》中说:“解群祥同志一生忠于党和人民,坚定不移执行党的路线、方针、政策。在战争年代保家卫国,舍生忘死;在经济建设年代勤奋敬业,恪尽职守;在离休以后严格要求,发挥余热,在广大干部群众中有崇高的威望。为河北建行事业的发展做出了重要贡献。”

在抗日战争胜利79周年之际,我拙成此文,以表达对一个抗日老兵和所有抗日英烈的无限崇敬之情。