作为地方党史研究人员,对于河北省平山县滚龙沟的“王二小”我已不止一次地采访过好几位二小当年的小伙伴——闫志林、大李兵子、小李兵子、史林山、李狗子等。为了写作电影剧本《二小的故事》之需,2023年8月,我邀了中国农民作家,中国作家协会会员郝崇书大姐再次来到南滚龙沟,进一步采访了二小当年的小伙伴——史林山。下面是史林山老人的讲述。

“孩子王”二小

“王二小”原名闫富华,在家排行老二,当地人都叫他闫二小,大人们都叫他二小子,我叫他二哥。按字排辈是荣华富贵,他哥叫闫富荣,早年得天花去世了,他弟弟叫闫富贵,在二小去世的第二年被鬼子枪杀了。

二哥家住在离主村寺庄4华里的只有二户人家的自然庄——铧子尖。

那时候的滚龙沟没有南北之分都叫滚龙沟,分村是1946年之后的事。滚龙沟有九个自然庄组成,分别是大庄(现在叫北滚龙沟)、二庄、寺庄、梁家庄、石片坡、铧子尖、老虎窝、里眼、掩龙沟。

铧子尖是滚龙沟最偏辟封闭的山沟,因他们居住地背靠的山像农民耕地用的犁铧子,因而得名铧子尖。那里交通封闭,山场广阔,二哥一家和他的伯伯一家就住在这里以垦荒为生。

我们滚龙沟一带的土地大部分都是行唐大地主浑益衡的,我们都以租种为生。每年除了给地主交租子,所剩无几,长年以树叶和野菜充饥。

二哥家也不例外,糠菜半年粮,野菜和树叶是主食。

铧子尖因为人少山阔,树叶和野菜相对多些,所以大庄、二庄、寺庄的大人孩子都到那里摘树叶、挖野菜、砍柴禾。

二哥的父亲为了给家里多些收入,在二哥五岁那年便将石片坡和铧子尖几家的四头牛联合起来让二哥放,每年给家里增收一斗谷子。

每当我们到铧子尖一带放牛、砍柴、挖野菜时,二小哥就像主人一样热情地帮我们捣鸟蛋、拦柿子①、摘杏子,凡能吃的都帮我们搞。有一次,我实在饿得心慌,二哥就捉来蚂虾,用火烧了让我吃,可他却挖野菜生吃。

二哥长得浓眉大眼,方脸,个头一米四左右,生性调皮、聪明。上身经常穿一件白粗布褂子,下身穿一条香椿皮染的粗布裤子。虽然人瘦,但很有力气,也很精神,他行侠仗义,爱打抱不平,为人憨厚实在。

有一次,几个村里的孩子把我按在地上,抢我的干粮。我的叫喊声招来了二哥,二哥把他们几个推倒在地,把我救了起来。那几个孩子不服,一起向二哥扑了上来。二哥三下五除二几个扫档腿就把那几个孩子打得东倒西歪,呲牙咧嘴。

二哥怒吼到:“你们仗着人多欺负弱小,算什么本事,有种的冲我来。”转过身,抚摸着我的头问我为什么被他们欺负。我委屈地告诉他说:“我本姓鲁,原名叫鲁五祥。老家在灵寿县南营村。我五岁那年,父亲在东北抗日牺牲,母亲带我改嫁到滚龙沟。继父不待见②我,让我放牛、砍柴,稍不如意就揍我。我每次出来放牛砍柴,他们几个欺负我是外地人,骂我是野种,合伙抢我的干粮,还让我先给他们把柴筐割满,害得我每天回家挨揍。”

听完我的讲述,二哥流下了心疼的眼泪。用手拍拍我的肩说:“有哥在,不用怕,以后有事找哥说。”自此以后,我就像找到了救星一样,形影不离地跟在二哥身后,从此以后我就改口叫他二哥。他还把大家组织起来捉迷藏、骑牛犊③、下河摸鱼、上树掏鸟、挖野菜,互相帮忙,大的帮小的,强的帮弱的,让我们不仅玩得开心,还能为家里增添些野菜、野果、树叶充饥。由于他点子多,又虎实,又肯于助人,孩子的都服他。所以无论大人小孩都叫他“孩子王”。

从“孩子王”到儿童 团长

一九四零年秋冬,《晋察冀日报》(现在称人民日报)社200多人来到我们村。印刷厂驻大庄,编辑部驻二庄,运输队驻寺庄,电台驻石片坡。为了掩护报社,村农救会(党支部)将青抗先、游击队、妇救会、老头队、儿童团重新进行了安排。

由于二小在孩子们中的威望极高,被选举为几童团长。他把我们二十几个孩子分成五组,四个组在四个路口轮流站岗,还有一组流动岗哨,如有送信任务,他总是首当其冲。

一九四一年春天,我和二哥到二十里外的华北联合大学驻地元坊村送信,认识了杨展④。杨姐姐中等个,园脸,有神的大眼,齐眉的黑发。她教我们唱《大刀向鬼子们头上砍去》歌曲。回来的时候摸了黑,⑤由于是山路,路上遇到了一只狼挡在了我们的前面。二小哥机智地用火柴点燃一支火把,我俩大声齐唱着《大刀向鬼子们的头上砍去》,我们挺直向前,把狼给吓跑了。

二哥的姑父是村里的支部书记,经常组织党员在二哥家秘密开会,他耳濡目染知道许多道理,二哥也经常为他们站岗放哨。所以报社来到我们村里以后,二哥干什么都很在行,什么事都安排得有条不紊。

一九四一年秋天,日寇不简断地对滚龙沟进行梳篦式围剿、扫荡。为了安全,晋察冀日报社将编辑部转移到二哥家的厢房里,印刷厂转移到二哥家的牛棚里,运输队转移到猴石坑康礼家。这样一来,二小肩上的担子更重了,他除了安排检查儿团站岗放哨,还穿梭在铧子尖和石片坡电台之间传递情报,有时还要到周围边区机关送信。

敌人每一次“扫荡”,报社都能提前得到情报,把印刷的机器埋掉,等敌人走了,就把印报的机器挖出来,继续出报并用八匹骡子将报纸托运出去。就这样反复过七次,被称为晋察冀日报史上的“铧子尖七进七出,八匹骡子办报纸”。

并命令武装梯队配合村游击队保护报社和乡亲们安全,日夜轮岗。报社人员“一手拿笔一手拿枪,”只要二十四小时无敌情就出一期报纸。

自一九四一年八月至十月,《晋察冀日报》在敌寇极端残酷的“铁壁合围”“扫荡”中,尤其在铧子尖25天特殊战斗的日子里,出版了23期铅印报纸。许多战斗檄文就是在这里出版发行的。其中聂荣臻司令员写的《誓死驱逐日寇出边区》和《中共晋察冀北岳区党委彻底粉碎敌寇秋季大“扫荡”的指示信》以及社论《坚决粉碎敌寇扫荡》《晋察冀边区永远是我们的》《纪念苏联十月革命二十四周年》等等,这些文章对鬼子汉奸散步聂荣臻被消灭,晋察冀边区政府被剿灭,晋察冀日报也被消灭的谣言进行了有力的回击。这里面也有二小哥的功劳。

一次,二哥在放牛时,发现一股进山“扫荡”的鬼子,赶快去给报社送信。由于太着急,半路上被一块石头绊倒,磕破了腿。尽管腿上鲜血直流,可他全然不顾。报社的同志接到他送来的情报,及时地掩埋机器,转移到了安全地带。

牺牲二道泉

二哥经常给报社传递情报、稿件,邓社长又住在他家,深受邓拓的喜爱。很多次邓拓留二哥吃饭,二哥不肯。一次,邓拓以下棋为由,留他吃饭。这种棋是我们当地的四路棋子⑥,结果二小输了,不得不留下来吃了一顿饭。

邓拓还经常给她讲革命道理,讲日本鬼子为什么侵略中国。他说:“日本就是看准咱中国地大物博资源丰富,政府又无能,内部不团结,所以日本鬼子才敢掠夺咱们的物资,屠杀咱们的同胞。”

一九四一年九月十四日,一股进山“扫荡”的鬼子分三面“梳篦式”围剿滚龙沟,铧子尖的报社编辑部和印刷厂早已掩埋好机器转移了。可是老虎窝还有60名伤病员未逃出敌人的包围圈,被鬼子活活地枪杀身亡。毛泽东主席的妻侄女杨展也在这一天被日寇枪杀。

日寇撤退后,二哥带领我们儿童团跟着青救会、游击队的叔叔伯伯们掩埋烈土遗体时发现了杨展姐姐的遗体,我们俩哭得像个泪人似的。我说:“二哥,今后我们再也见不到杨姐姐了,再也听不到她教我们唱歌了。”二哥嘱咐我:“五祥,我们一定要替杨姐姐报仇。”他号令我们儿童团以后要更认真地站岗放哨,凡进出村的可疑人员必须报游击队,决不放走一个鬼子汉奸。

事隔两天,一九四一年九月十六日上午,我和二哥在二道壕沟口一边放牛一边放哨。大约七点钟的时候,四个山头的信号树都倒了。二哥警惕地说:”五祥,信号树都倒了,鬼子是从东、西、南、北四个方向同时向滚龙沟来的,这次的情况非常危急,你赶紧去通知报社转移,我留下来继续监视鬼子。”我踌躇了一下说:“二哥,还是我留下监视,你跑得快。”“你赶紧走,这是命令,万一鬼子来了,你小你跑不动,我比你跑得快。”二哥斩钉截铁地说。

二道壕口离铧子尖有2华里的路程,我三步并作两步飞似地奔向铧子尖,路上摔了几个根头,全然不记得,腿磕破了流着血也觉不出痛来。

我一口气跑到铧子尖通知了报社,大家迅速掩埋了机器,进山洞隐蔽。我送完信,跑到对面悬崖边一个山洞里藏了起来。因为心里惦记着二哥,我不时地在洞口四处张望。过了好一阵子,只见十来个鬼子押着二哥从光堂背⑦进山向西慢悠悠地翻过了两道梁两道沟。鬼子不时地用枪托戳二哥的屁股,二哥一路大喊“疼”。这喊声我听得一清二楚。我深知这是二哥在给周围山上的人们发信号,他是在带着鬼子转圈圈,给报社转移争取时间。

二哥领着鬼子从上午九点多转悠到下午三点左右,拖得鬼子筋疲力尽,当他领着鬼子到了二道泉⑧山顶时,二哥突然拖住一个鬼子的腿就往悬崖下跳。这时,另外一名鬼子用刺刀从二哥后背刺进了胸膛。可怜二哥年小力弱,被鬼子挑在枪尖,摔下了悬崖。

我在对面洞口看得清清楚楚,想喊又不敢喊,直把牙咬得咯嘣咯嘣响。没过几分钟,四周山上掩藏的我报社武装梯队和游击队向鬼子发起了攻击,一举奸灭了这股鬼子。

战斗结束后,我一口气跑向二道泉,去看我那亲爱的二哥。只见他静静地躺在崖下冰凉的大石头上血肉模糊,面目全非,四周崖壁上全是鲜血。不一会儿乡亲们和报社的同志们都来了,用木擦子⑨把二哥的遗体运到三道壕口,埋在一个树坑里。

二哥虽然牺牲了,可报社的同志和乡亲们得救了。他的事迹很快传遍了十里八乡。说到这儿,老人转过身悄悄地擦去了眼泪,然后使劲地抽着烟。

王二小就是闫二小

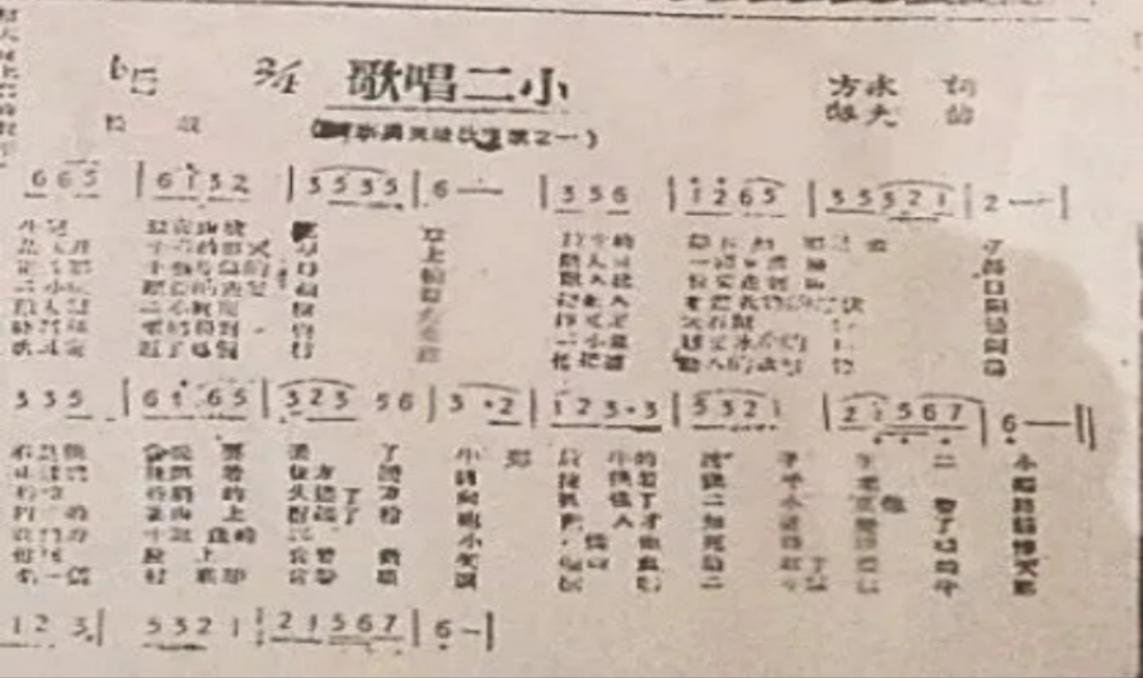

在二小哥牺牲后没几天,秋季反扫荡结束了。住在离我们村五公里远的两界峰村的一名西北战地服务团的记者(后来我才知道他叫方冰),他不仅采访了我,还采访了其他小伙伴闫志林、大李兵子、小李兵子及当时的村干部,详细了解了有关二哥的一些事迹后,回到两界峰村编写了这首《歌唱二小》。

《歌唱二小》歌曲创作地两界峰村旧址

一个月后,报社一位姓郑的叔叔把我们儿童团组织起来,教我们唱歌:“牛儿还在山坡吃草,放牛的却不知哪儿去了,不是他贪玩耍丢了牛,放牛的孩子王二小……”这首歌没教完我就哇哇大哭了起来,我边哭边和他们嚷嚷。

1942年元旦《晋察冀日报》首次刊登《歌唱二小》

我说:“放牛的孩子明明是闫二小,为什么唱成王二小?他们肯定是写错了。”郑叔叔给我解释说:“孩子,这是文学作品,是要经过加工的,是将真实的事加工得更完美。你们平时不是叫二小‘孩子王’吗?所以歌词中称他为放牛的孩子王——二小也没错呀!”经郑叔叔这么一解释,我才服气。

1942年春节前夕,儿童团的大李兵子拿着一张报纸在村里到处乱跑,逢人就说,郑叔叔教的歌上报了,二小的事迹上报了。这首歌就登载在1942年元旦《晋察冀日报》副刊《老百姓》上。从此以后,这首歌传唱到了全国各地,家喻户晓。

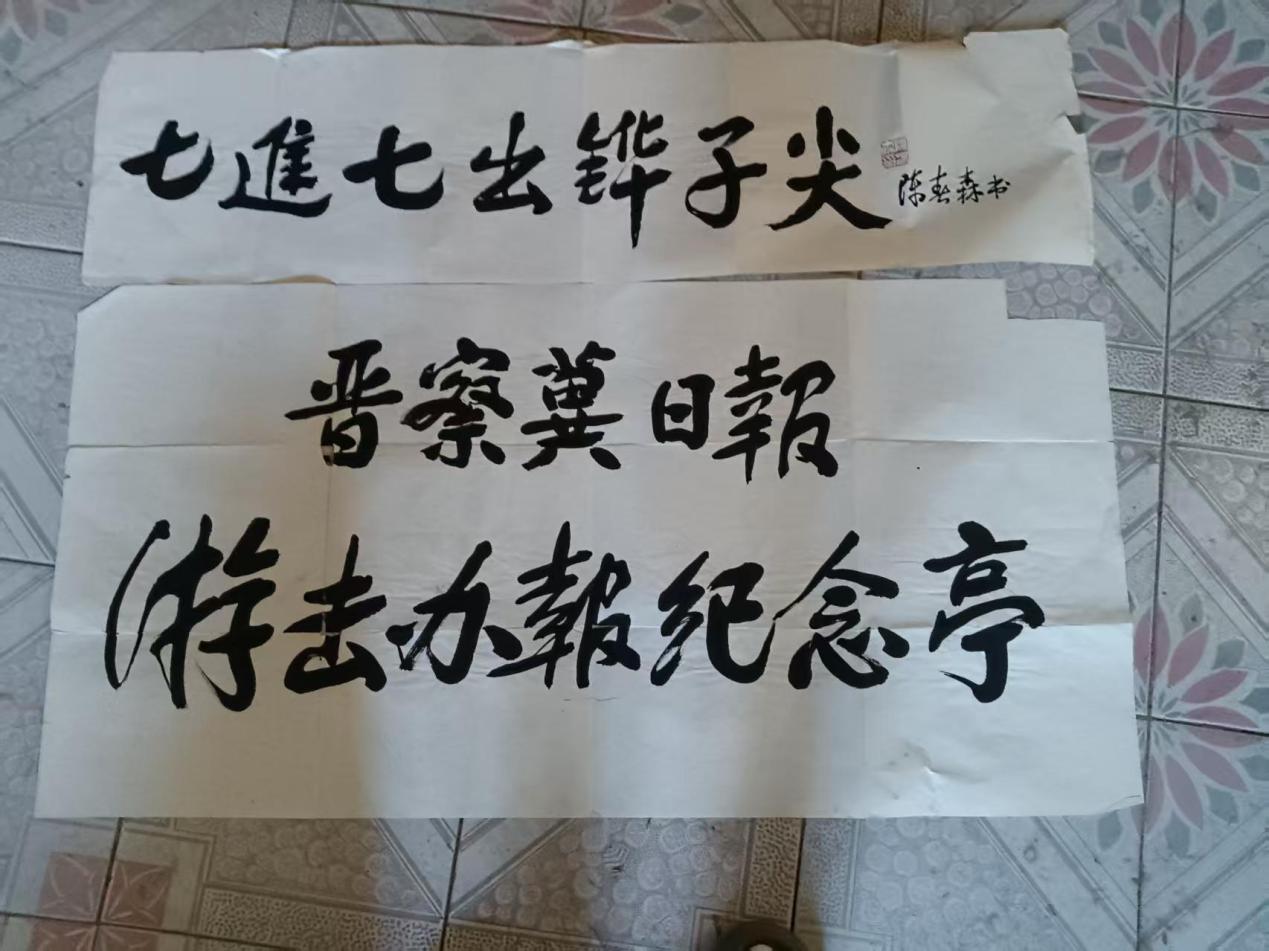

2005年6月《晋察冀日报》社的十几位老同志及其子女重回滚龙沟,故地重游,一个个感慨万千,激动万分。说起王二小,晋察冀日报史研究会老会长陈春森⑩激动地说:“《歌唱二小》这首歌当年就是我编辑到《晋察冀日报》上的。是二小和老乡们用生命掩护了我们报社,感谢乡亲们啊!”随后老人家挥毫泼墨写下了《二小的故乡滚龙沟》和《铧子尖七进七出》两副墨宝。

2005年陈春森题词二小的故乡滚龙沟、七进七出铧子尖

离开二哥的日子

“二小哥的牺牲是我一辈子的痛,如果那天我留下来监视鬼子,二哥就不会死,是他把生的机会留给了我。”史林山老泪纵横地说。自那以后每年清明节、九月十六日我都要到坟上祭拜二哥,我要继续二哥未尽的人生。我初中毕业后当过村里民兵连长、村团支部书记、村宣传委员和村党支部书记。干的时间最长的是村史讲解员,至今已60年了,我还要把滚龙沟的红色史传承下去,把二哥的革命精神弘扬下去。

史林山老人今年已93岁高龄了,去年因脑溢血住院到我们采访时刚出院不到三个月。但一谈起王二小,老人仍精神矍铄。他说:“这些年我的凤愿也基本得以实现,前些年平山县委县政府给二哥立了纪念碑,2007年,河北省交通厅宣传中心,河北省高速公路管理局以及平山县交通局动员职工捐款重新修缮了二小墓,2008年河北省财政厅根据二哥的形象在河北省青少年宫和二哥牺牲的二道泉分别立上了二小雕像,并且把二小旧居进行恢复,2015年晋察冀日报社老战士及子女捐款给滚龙沟当年为掩护报社牺牲的79位乡亲立了纪念碑,碑上有二哥的名字。到现在已有数十万人来祭拜和寻访英雄王二小的事迹。

2012年本文作者与史林山在二小墓前合影

2021年本人作者在二道泉山崖顶上的二小雕塑前留影

2015年,我参加了抗战70周年大阅兵。作为老兵方队,我坐在11号彩车上,驶过天安门时,我的拳头暗暗举起。心里默念着:“二哥,你看现在咱们的国家强大了,不会再受日本鬼子欺负了。二哥,假如你活着,该有多好啊!是你的死,换来了我的生,我要把你的革命精神永远的弘扬传承下去。”

2015年9月3日中央电视台第一频道8点零5分的《开学第一课》,我在中央电视台将我二哥的事迹讲述给了全国的小朋友和全国人民。我也在多家电视台,广播电台演讲过。

我现在还担任着西柏坡红军小学王二小分校的校外辅导员。如今国家高度重视红色教育,我的夙愿就是多活几年,把二小哥的事迹永远讲下去,讲一辈子,让红色的种子代代相传。

告别史林山,望着满目青翠,群山环抱的滚龙沟,望着那拄着拐杖一步一瘸的史老,身影越来越小,越来越远,我的心中升起了浓浓的离情,仿佛自己面前矗立着一座英堆丰碑,又仿佛自己也融入了一段烽火的岁月。每一次接触史林山,都是一次心灵的净化,升化,不由地合着史老沙哑的嗓子,再次唱起了《歌唱二小放牛郎》……秋风吹遍了每个村庄,它把这动人的故事传扬,每一个村庄都含着眼泪,歌唱着二小放牛郎。

2023年本文作者与史林山、郝崇书合影

2023年本文作者与郝崇书在二小墓合影

2025年3月22日

注:①拦柿子,用水泡青柿子可去掉柿子的涩性,脆甜可口。

②不待见:方言,不喜欢。

③骑牛犊:一种儿童游戏。一个孩子墩在地上,孩子们排队依次从他头上骑着蹦过,过一次,墩着的孩子长高一次,由墩着、半墩、猫腰至止半立,谁要骑不过,谁就墩下,大家重复之前动作。

④杨展:(1920年10月——1941年9月),杨开慧烈士的侄女,杨开慧胞兄杨开智唯一的女儿。1941年9月14日,时任华北联大校部党委干事的杨展为了掩护革命同志,在平山县滚龙沟西坡壮烈牺牲,时年21岁。

⑤摸了黑:平山方言,行路中天黑了下来。

⑥四路棋子:在地上画出纵横各四条线,博弈双方各持四个棋子(一个用木棍,一个用石子)摆在自己前面,自己有两个棋子并成一条线就能吃掉对方这条线上的一个棋子,最后谁的棋子先被吃完就算谁输。

⑦光堂背:滚龙沟的一个地方名。

⑧二道泉:滚龙沟大南沟三道瀑布之一,现在叫九天飞瀑,王二小牺牲的地方。

⑨木擦子:华北农村平地的农具。

⑩陈春森:(1916年12月23日——2016年1月20日),笔名黎阳,河北曲阳人,中国新闻界和抗日战争的杰出人物。1935年,他参加了北京学生“一二·九”抗日救亡学生运动。1937年“七七事变”他返回老家担任县青年救国会副会长。1938年2月陈春森参军,任晋察冀军区政治部干事,参与创办《晋察冀日报》(初名《抗敌报》)成为早期编辑之一。

在敌后抗日根据地艰苦环境中,他坚持“游击办报”十年,历任编辑、编辑科长、编辑部副部长、报社编委等职。

1948年6月,任中央《人民日报》编辑部副主任。 解放后,历任平津铁路局政治部宣传部长,铁道部政治部宣传部副部长、部长、政治部副主任、中国铁路文联首任主席并创办《铁路工人报》。

1982年,担任晋察冀日报史研究会会长,主编了《晋察冀日报史》等7本书籍。为中国新闻史留下了宝贵的资料。

作者:张风禄,笔名倬铭。1963年生,河北省平山县宅北乡一级主任科员,平山县地方党史研究员,晋察冀日报史研究工作者。曾写作《关于王二小出处地的调查报告》《战史编成三千页》《南滚龙沟》主持策划布展南滚龙沟村史馆。