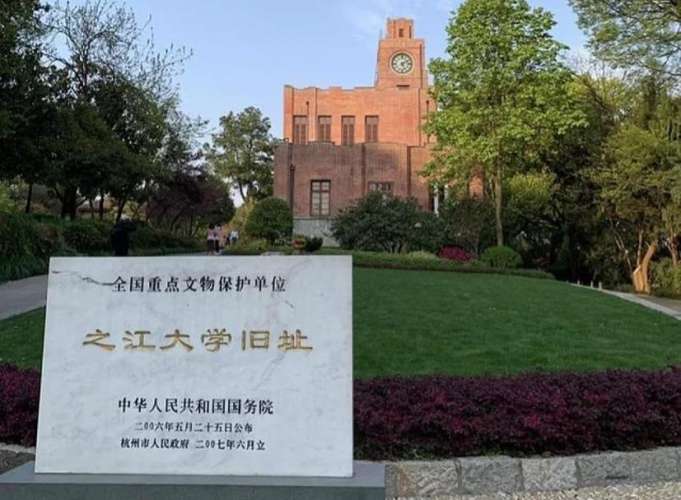

之江大学历史底蕴深厚,校园占地广阔,建筑风格独特,这里拥有相当完整的近代大学建筑群,校园内保存着十五六幢历史悠久的建筑,包括主楼慎思堂、都克堂、科技馆、图书馆、经济馆、红房、绿房、灰房等。这些建筑保留了古罗马建筑的风格,保留了大量红砖建筑,展现出非凡的历史韵味,被誉为“东方剑桥”。2006年5月25日,之江大学旧址被国务院批准列入第六批全国重点文物保护单位名单。之江大学旧址,现为浙江大学之江校区。

之江大学的前身为1845年于宁波创立的崇信义塾,1867年迁到杭州,后历经发展,从1907年起,在杭州秦望山麓二龙头修理建新校舍,经过3年规划经营,主要建筑如教学大楼、宿舍、图书馆、实验室先后落成,1911年2月正式迁入新校舍,因地处钱塘江弯曲处,成“之”字形,故取名之江学堂,1914年正式定名为之江大学。校园建筑布局高低错落,与空间环境融为一体,背依月轮山,面临钱塘江,风景秀丽,校园建筑融合中西风格,独具韵味,依托得天独厚的自然环境与深厚的文化底蕴,逐步发展成为一所具有国际影响力的教会大学。

之江大学注重教学质量和学生综合素质培养,采取西方优秀办学经验,重视英语和体育教学,培养出了许多优秀人才,在全国享有较高的声誉。在学科设置上,之江大学在文、理、工等多领域都有建树。其工学院的土木工程、机械工程等专业颇具声誉,培养出众多优秀的工程技术人才;文学院在文学、历史、哲学等方面有着深厚的学术积淀,孕育了一批人文社科领域的杰出学者;理学院则在数学、物理、化学等基础学科的教学与研究上成果斐然。学校注重学术研究与实践教学相结合,拥有一批高水平的师资队伍,他们不仅在专业领域造诣深厚,还积极传播先进的知识与理念,为学生营造了良好的学术氛围。

之江大学还非常重视国际交流与合作,与多所国外知名高校建立了联系,选派优秀学生出国留学,引进国外先进的教育资源和教学方法,使学校在学术研究和教育理念上始终保持与国际接轨。这种国际化的视野为学生提供了广阔的发展空间,也为学校在学术领域赢得了较高的声誉。

(之江大学 慎思堂)

“九·一八事变”发生后,全国人民抗日情绪高涨,之江大学的师生们同样义愤填膺,痛恨日本帝国主义强占中国东三省的暴行。在杭州学联的组织下,之江大学的学生们积极参与到南京请愿要求抗日的活动中。他们在前往南京的过程中遭遇重重阻碍,到闸北东站时,车站方面因惧怕日军而不敢开车,学生们毫不退缩,毅然选择步行到城站,与浙大、西湖艺专等学校的同学会合后一同奔赴南京。在长达36个小时的行程中,学生们仅吃了一顿饭,但他们的爱国热情丝毫未减。回校后,教育厅长张道藩前来劝学生安心读书,学生们对其言论十分气愤,当场群情激愤,张道藩见状仓皇离去。此后,学生们还举行了罢课,以表达对当局不积极抗日的不满以及对国家命运的深切担忧。

1937年7月7日,卢沟桥事变爆发,日本全面侵华战争开始。随着战火的蔓延,杭州很快陷入危机之中。之江大学宁静的校园开始笼罩在战争的阴霾之下,之江大学所在的杭州地区遭受了日寇的狂轰滥炸,校园面临着巨大的威胁。日军的空袭给之江大学带来了直接的破坏。校园内的部分建筑被炸毁,图书馆的珍贵藏书、实验室的仪器设备等遭到严重损毁。师生们的生命安全也受到极大威胁,正常的教学秩序被完全打乱。面对日军的残暴行径,之江大学师生们的心中充满了愤怒与仇恨,他们深刻认识到,在这场民族灾难面前,必须挺身而出,以自己的方式抗击日寇侵略。

随着日军的步步紧逼,杭州沦陷的危险日益临近。之江大学不得不考虑学校的存续问题,为了保护师生的生命安全和学校的教育资源,避免遭受日军的进一步破坏,学校决定进行艰难的西迁。这一决策不仅是对学校命运的重大抉择,也是之江大学师生在民族危亡时刻坚持教育、抗击侵略的坚定决心的体现。

1937年11月中旬,日军进袭杭州,学校奉命被迫迁移,先迁至安徽屯溪。1937年12月,日军占领杭州后,之江大学校舍惨被日军征用,成为日军宪兵司令部。校内的天文台等一些建筑,也在日军的轰炸中被无情炸毁,校园内一片狼藉,往日的宁静与美好不复存在。然而,屯溪的安稳并未持续太久。随着日军的不断推进,屯溪也不再安全。1938年2月,之江大学不得不再次踏上迁徙之路,这次他们来到了上海公共租界。在租界内,之江大学并与沪江、东吴、圣约翰、金陵女大等校合作,假广学会大楼为教室。设文、商、工3个学院,文学院设中文、英文、政治、教育4个系,工学院设土木工程、建筑工程、化学工程、机械工程4系。除原有教师外,又增聘林汉达、孙贵定、马叙伦等学者教师,学生470余人,教师60余人。学校考虑到战时的困难,增加免费学额,在教学上除培养专门基础知识外,还注重职业技能训练,以增加学生就业机会,教育系的学生常在课余到中小学兼课。之江大学师生坚决抵制日伪的奴化教育,保持民族气节。在上海“孤岛”时期,学校附属中学等坚持办学,不向敌伪势力屈服,为学生提供了正常的教育环境,避免了学生受到奴化思想的侵蚀。

(之江大学钟楼 草坪)

1941年太平洋战争爆发,上海公共租界也陷入日寇的控制范围,之江大学再次被迫转移。学校先后辗转至福建邵武、贵州贵阳花溪,最终抵达重庆。在这漫长且艰辛的迁徙过程中,每到一处新的落脚点,师生们都要迅速适应艰苦的环境,重新搭建教学场所,恢复教学秩序,为追求知识和培养抗战人才而不懈努力。

在辗转迁徙的过程中,师生们面临着诸多困难,如路途艰险、生活条件艰苦、教学资源匮乏等,但他们始终坚持办学,弦歌不辍,为学生们在烽火岁月中摆下了一张张“宁静的书桌”。

在西迁的艰难岁月里,之江大学始终坚持办学,将教育作为抗击日寇侵略的有力武器。尽管面临着教学资源匮乏、生活条件艰苦等诸多困难,师生们依然保持着对知识的渴望和对教育事业的执着。

之江学子始终与国家命运紧密相连。在迁徙过程中,学生们成立抗日宣传队,深入乡村宣传抗日思想,组织募捐活动支援前线。1938年,部分学生投笔从戎,加入新四军和抗日游击队;留在学校的学生则通过组织读书会、举办讲座等形式,传播进步思想。之江大学成为了浙西南地区重要的抗日文化阵地。

在教学方面,学校根据实际情况对课程设置进行了调整,增加了一些与抗战相关的课程内容,如军事训练、战时经济、抗日宣传等,培养学生的爱国精神和实际应对战争的能力。同时,各学科的教师们克服困难,尽量保证专业课程的正常教学。他们用简单的教具和生动的讲解,将复杂的知识传授给学生。许多教师在授课之余,还积极开展学术研究,撰写学术论文,为学术的传承和发展贡献自己的力量。

学生们在艰苦的环境中也表现出了极高的学习热情。他们珍惜来之不易的学习机会,努力学习专业知识,积极参加各种抗日救亡活动。之江大学的学生们成立了多个抗日宣传团体,利用课余时间深入周边地区,向民众宣传抗日救国的道理,激发民众的爱国热情。他们通过演讲、演戏、张贴标语等形式,揭露日军的残暴罪行,号召广大民众团结起来,共同抗击日寇侵略。

在文化传承方面,之江大学的师生们也做出了重要贡献。尽管学校在迁徙过程中损失了大量的图书和文物,但师生们依然积极收集和整理民族文化遗产,保护和传承中华民族的优秀文化。他们组织了各种文化活动,如诗词朗诵会、书法绘画展览等,以文化的力量鼓舞士气,坚定师生们抗击日寇的信心。在迁徙过程中,之江大学师生承担起保护文化遗产的重任。他们将学校图书馆的珍贵古籍和文物妥善转移,避免了日军的掠夺与破坏。例如,明代孤本《武林梵志》在师生的精心保护下得以完整保存。此外,学校还组织力量抢救民间文化,记录地方戏曲、民歌民谣,为传承中华文化做出了重要贡献。

之江大学在抗战时期的坚守,展现了中国知识分子的精神品格。校长李培恩始终与师生同甘共苦,带领大家克服困难;教师们放弃优渥的生活条件,在艰苦环境中潜心教学;学生们在战火中坚持求学,以知识报国。这种“烽火弦歌”的精神,不仅激励了当时的师生,更为后世留下了宝贵的精神财富。

之江大学的师生们在抗战时期面对艰苦的生活条件,展现出了坚韧不拔的精神和团结互助的品质,通过多种方式积极应对,努力维持正常的学习和生活。由于粮食等生活物资供应紧张,师生们自己动手,开垦荒地,种植蔬菜、粮食等农作物,以补充食物来源。在穿着方面,大家互相帮助,将旧衣物修补、改制,尽量延长衣物的使用时间。对于其他生活用品,师生们也秉持着节约使用、物尽其用的原则,如纸张反复使用,文具用到无法再用为止。在简陋的居住条件下,师生们一起动手修缮房屋。他们利用当地的材料,如木材、竹子等,对破旧的庙宇、祠堂进行改造,增加通风和采光设施,搭建简易的床铺和桌椅,努力让居住环境变得相对舒适一些。同时,大家还注重环境卫生,定期打扫居住场所,减少疾病的传播。面对医疗条件有限的情况,学校组织了一些懂医学知识的师生成立了简易的医疗小组,为师生和当地百姓提供基本的医疗服务。他们通过采集当地的草药,自制一些简单的药品,用于治疗常见的疾病。此外,师生们还积极宣传卫生知识,提高大家的自我保健意识,预防疾病的发生。

尽管办学条件艰苦,学校仍尽力维持正常的教学秩序。教师们根据实际情况调整教学内容和方法,因陋就简地开展教学活动。没有足够的教材,教师们就自己编写讲义,油印后发给学生。在缺少实验设备的情况下,教师们通过讲解原理、演示简单实验等方式,让学生理解科学知识。同时,学校还组织了各种学术讲座和讨论活动,拓宽学生的知识面,营造浓厚的学术氛围。

(之江大学图书馆)

在迁徙过程中,之江大学始终将教育放在首位。尽管环境恶劣,条件艰苦,但学校的教学质量并未因此下降。束星北是理论物理学家,“中国雷达之父”,毕生致力于我国教育事业与科学研究。当时,在贵州贵阳花溪办学期间,物理学教授李政道的导师束星北,尽管教学条件简陋,实验室设备短缺,但他凭借丰富的学识和独特的教学方法,将晦涩难懂的物理知识讲解得深入浅出。他常常利用有限的资源,自制实验教具,为学生们演示物理现象,激发学生对物理学的兴趣。

1944年贵阳吃紧,之江大学又迁到重庆,在校友会帮助下,与东吴、沪江大学合作,成立三校联合机构,1945年春,工学院在重庆复课。在迁徙过程中,尽管办学条件艰苦,但学校始终坚持教学活动,根据当地实际情况调整教学安排,尽力为学生提供良好的学习环境。

之江大学在抗战时期不仅承担着教育育人的使命,还肩负着文化传承的重任。学校的师生们深知,文化是一个民族的灵魂,在战争年代,保护和传承文化对于维系民族精神至关重要。校的图书馆在迁校过程中发挥了重要作用。尽管面临着巨大的风险和困难,图书馆的工作人员依然将大量珍贵的图书资料转移到安全地带。这些图书涵盖了古今中外的各种知识,是中华民族文化的重要载体。在新的校址,图书馆尽可能地开放,为师生们提供学习和研究的资源。教师们利用这些图书资料,开展学术研究,撰写学术著作,传承和弘扬中华文化。同时,之江大学还积极开展各种文化活动,丰富师生的精神生活。学校组织了诗歌朗诵会、戏剧表演、书画展览等活动,通过这些活动,激发师生的爱国情怀和文化自信。在诗歌朗诵会上,师生们朗诵着爱国诗歌,表达对祖国的热爱和对侵略者的痛恨;戏剧表演则以生动的形式展现了抗战时期的故事,让师生们更加深刻地认识到战争的残酷和正义的力量;书画展览上,师生们用笔墨抒发自己的情感,描绘祖国的山河和抗战的场景。学生们克服了种种困难,坚持学习。在昏暗的教室里,他们认真听讲,做好笔记;在课余时间,他们相互讨论问题,共同进步。由于图书资料匮乏,学生们珍惜每一本可用的书籍,常常互相借阅,仔细研读。为了弥补学习资源的不足,他们还利用学校有限的图书馆资源,摘抄重要的知识点,建立自己的学习笔记库。师生之间、同学之间形成了互帮互助的良好氛围。学习成绩好的同学主动帮助成绩较差的同学,共同解决学习中遇到的难题。教师们也会利用课余时间为学生进行辅导,关心学生的学习和生活情况,鼓励他们克服困难,坚持学业。这种互助学习的方式不仅提高了学生的学习效果,还增强了师生之间、同学之间的感情和凝聚力。尽管生活条件艰苦,战争形势严峻,但师生们始终保持着乐观向上的心态。他们通过举办各种文化活动,如诗歌朗诵会、音乐会、文艺演出等,丰富课余生活,缓解紧张情绪,鼓舞士气。这些活动不仅展示了师生们的才艺,也让大家在艰苦的环境中感受到了生活的乐趣和美好,增强了对未来的信心。

抗战时期的特殊环境,让之江大学的师生们更加坚定了爱国信念。他们将对祖国的热爱转化为学习和工作的动力,积极参与抗日救亡运动。之江大学的学生们也展现出了强烈的爱国热情和学习积极性。他们深知,在战火纷飞的年代,知识是改变国家命运的力量。只有努力学习和工作,才能为国家的未来发展和抗战胜利做出更大的贡献,这种爱国信念成为他们克服困难的精神支柱。因此,无论学习条件多么艰苦,他们都坚持学习。许多学生在课余时间积极参加各种抗日救亡活动,如宣传抗日思想、组织募捐活动、慰问抗战将士等。他们用自己的行动,为抗战贡献着自己的一份力量。

(之江大学钟楼 旧影)

在抗战期间,之江大学保留了文学、历史、经济、工程等专业的核心课程,如文学院的中文、英文、政治、教育等系的专业课程,工学院的土木工程、建筑工程等系的专业课程,确保学生能够系统学习专业知识,为将来的职业发展和学术研究打下基础。为适应抗战时期的社会需求,增设了一些与抗战相关的课程或讲座,如抗战形势分析、军事理论基础、民族文化与抗战等。这些课程有助于学生了解抗战局势,增强爱国情怀和民族责任感,激发学生为抗战胜利和国家复兴贡献力量的决心。

尽管处于战争时期,之江大学仍培养出众多优秀人才,在文学、历史、经济、工程等领域学有所成,这些人才分布在各个领域,有的投身于军事战线,为抗击日军英勇战斗;有的从事文化教育工作,传播知识,激发民众的抗日热情;有的在经济领域,为国家的战时经济建设出谋划策。他们成为了抗战胜利的重要力量,也为国家的战后重建和发展奠定了基础。

之江大学的教师们在坚持教学的同时,也不忘学术研究。在文学领域,有教授进行中国古典文学和现代文学的研究并发表相关成果。著名文学家夏承焘在辗转迁徙的艰苦条件下,依然坚持学术研究。他在教学之余,潜心研究词学,利用图书馆的藏书和自己积累的资料,撰写了大量关于词学的研究文章和著作,为中国词学的传承和发展做出了重要贡献。林汉达1939年秋回国后,受聘为上海之江大学英语教授,后任教育系主任、教务长、教育学院院长等职。他编著出版了多种英文读本与教材,如《英语文法 ABC》《英语》等,以其扎实的英语功底和丰富的教学经验,为学生提供了高质量的学习资料,这些教材在当时具有较高的影响力,有助于提升之江大学的英语教学水平。1941年,林汉达的教育理论代表作《向传统教育挑战》正式出版。在书中,他一方面有批判地引进西方的教育学说,一方面向中国的传统教育提出鲜明的挑战,主张用整体、联系、动态的观点和方法代替片面、孤立、静止的观点和方法,在国内教育界产生了振聋发聩的巨大影响。1941年之江大学内迁后,林汉达留上海开始研究拉丁化新文字。他对语文改革的研究旨在提高全民族的素质,先后出版了多种读物,为后来中国的文字改革事业和推广普通话工作奠定了一定基础。在经济学方面,教师们关注战时经济问题,开展关于战时经济政策、地方经济发展等方面的研究,为抗战时期的经济建设提供了理论支持。此外,学校还鼓励学生参与学术研究活动,组织学术社团和研讨会,培养了学生的学术能力和创新思维。

陆蠡1926年考入之江大学,是一位坚贞的爱国者。抗日战争中,在“孤岛”和沦陷的上海,他坚守出版岗位,广泛联系进步作家,并接待、掩护在沪的地下党员,为抗战文化做出贡献。他经历“九一八”“一二八”,特别是“七七”“八一三”抗战,作为一个中国人,一个爱国者,他目睹日本帝国主义的步步入侵,祖国和人民所经受的灾难日益深重,陆蠡的爱国救亡意识与日俱增。他曾与巴金、曹禺等63位作家一起,在抗议日本侵略的《中国文艺工作者宣言》上签名,发出“我们决不屈服,决不畏惧”的呼号。1937年8月,吴朗西、巴金分别去重庆、广州筹建分社,上海文化生活出版社便由陆蠡负责。几年中,在敌机轰炸中出版的书籍竟达数百种,还有十几种丛书。期刊《少年读物》因有抗日内容被强令停刊,他又先后主编了《少年读物小丛书》和《少年科学》。他不仅是中国现代著名的散文家,而且是宁死不屈的抗日烈士。太平洋战争爆发后,日本进驻上海租界,由于在沦陷后的上海坚守文化工作岗位,他于1942年4月13日被捕,陆蠡发往西南的抗日书籍在金华被扣,日本宪兵队追踪到上海,查封了书店,没收了全部《文学丛刊》。陆蠡不顾胞妹的劝阻,亲自去巡捕房交涉,便遭关押。后被解到汪伪政府所在的南京审讯,不久由巡捕房转到虹口日本宪兵拘留所,刑审数月,惨遭杀害,临刑时年仅34岁。陆蠡的著作有散文集《海星》《竹刀》《囚绿记》(《囚绿记》已被选入人教版语文必修2第3课;以及粤教版选修4第5课,和语文版九年级上册第二课,及沪教版语文七年级下册第一单元第四课)等,曾翻译俄国屠格涅夫的《罗亭》,英国笛福的《鲁滨逊漂流记》,法国拉·封丹的《寓言诗》和法国拉马丁的《希腊神话》。1983年4月,国家民政部批准他为革命烈士。

之江大学校友朱生豪(1912年-1944年),原名朱文森,浙江嘉兴人,是中国著名翻译家。1929年秀州中学毕业,并被秀中校长推荐保送杭州之江大学深造并享受奖学金待遇。大学二年级时参加“之江诗社”,他的才华深得教师及同学的称赞。“之江诗社”的社长夏承焘老师评价他说“阅朱生豪唐诗人短论七则,多前人未发之论,爽利无比。聪明才力,在余师友间,不当以学生视之。其人今年才二十岁,渊默若处子,轻易不发一言。闻英文甚深,之江办学数十年,恐无此不易之才也。”1931年“九·一八”事变后,之江大学成立抗日救国会,当选为委员,担任文书股工作,积极投入抗日救国活动。1933年大学毕业,获文学士学位。1933年夏,任上海世界书局英文部编辑,参与编辑《英汉求解、作文、文法、辨义四用辞典》,又为《少年文库》作注释。1935年春,开始莎士比亚戏剧翻译准备工作。1936年春着手翻译《莎士比亚戏剧全集》,1936年8月8日译成莎剧《暴风雨》第一稿。此后陆续译出《仲夏夜之梦》《威尼斯商人》《第十二夜》等9部喜剧。为方便中国读者阅读,打破了英国牛津版按写作年代编排的次序,分为喜剧、悲剧、史剧、杂剧4类编排,自成体系。他是中国翻译莎士比亚作品较早的人之一,译文质量和风格卓具特色,为国内外莎士比亚研究者所公认。1937年8月13日日军进攻上海,朱生豪逃出寓所,随身只带有牛津版莎士全集和部分译稿。寓所被焚,世界书局被占为军营,已交付的全部译稿被焚。8月26从上海避难至嘉兴,后辗转至新塍、新市等地避难,稍得安宁,即埋头补译失稿。1938年夏,重返在上海租界“孤岛”中恢复开业的世界书局。1939年冬应邀入《中美日报》社任编辑,为国内新闻版撰写了大量鞭笞法西斯、宣传抗战的时政短文《小言》。1941年太平洋战争爆发,《中美日报》被日军查封。12月8日,日军进驻公共租界的中区、西区和法租界。冲入“中美日报”馆,朱生豪混在排字工人中逃出,丢失再次收集的全部资料与译稿,历年来创作的《古梦集》(旧体诗词、译诗)《小溪集》《丁香集》(新诗)等诗集以及为宋清如整理的诗集两册一并被毁。

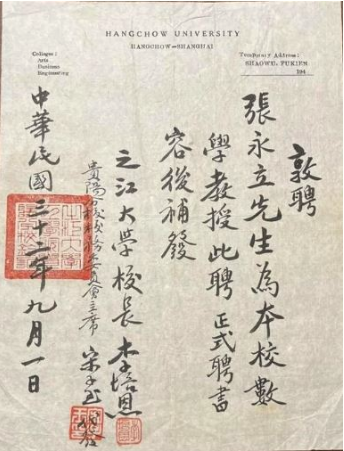

(之江大学校长李培恩1943年在贵阳颁发的聘任书)

之江大学校友张理京(1919年-1999年),是我国著名数学家、翻译家,《美国与中国》《丘吉尔回忆录》等原著的译者。张理京凭着优良的数学学识和中外文的深厚造诣,翻译了《微分学》和《积分学》教材,并与曹鹤荪合作翻译了《工程数学》一书,深受学生欢迎,一时洛阳纸贵,成为五六十年代哈军工等国内名校理工科必读的教科书,为日后两弹一星的研制培养出大批科技人才。

之江大学校友潘希珍,笔名琦君,1929年,随伯父迁居杭州,入杭州弘道女中读书。1936年考入杭州之江大学中文系,师从词学宗师夏承焘。抗战时期曾在上海汇中女中任教,后又担任之江大学图书馆任管理员。1941年太平洋战争爆发,之江大学内迁后,1942年返乡受邀于永嘉中学任教。潘希珍的文学创作,小说、散文、诗歌、剧本、童话均有成就,内涵丰富,底蕴深厚,并被译成美国、日本、韩国诸多文字,深受海内外读者推崇。她的文学作品,在台湾一版再版,被称为台湾“文坛恒星”。改革开放后,琦君的文学作品在大陆也成为畅销书。

之江大学的学生们积极参与抗日救亡运动。他们组织宣传队,走上街头,向民众宣传抗日思想,激发民众的爱国热情;还成立了各种抗日团体,开展募捐活动,为抗战前线筹集物资和资金。许多学生毕业后,毅然投身到抗日的战场,为保卫祖国、抗击日寇贡献自己的力量。同时,一些教师还利用自己的专业知识,为抗战提供技术支持和智力帮助。比如,有的教师参与了军事工程的设计和建设,有的教师为抗战物资的生产提供了技术指导。

在抗日战争中涌现一批表现英勇的之江大学学生,作为之江大学地下党支部书记,施宜积极在学校开展地下工作,组织同学参与抗日活动,团结和发动进步学生,为抗日救亡事业贡献力量。他还引导和培养了一些同学走上革命道路,在学校中宣传抗日思想,为壮大抗日力量做了许多工作。钱存学在施宜的影响下进入之江大学,协助施宜开展工作,成立了之江大学学生青年会,把之江的学生进一步发动组织起来,积极参与抗日相关的学生运动,后因工作需要被组织安排到苏北新四军三师的修械所工作,为抗日根据地的军事建设贡献力量。郁文,原名翁郁文,1944年在浙东抗日根据地鲁迅学院参加新四军。抗日战争胜利后,在上海之江大学参与组织学生运动,担任地下党主办的上海《联合晚报》记者和《青年知识》杂志特约编辑、撰稿人,利用舆论阵地宣传进步思想,揭露国民党反动派的黑暗统治,为争取和平民主、反对内战独裁进行了不懈的斗争。盛静霞是之江大学的才女,在抗战期间创作了四十首《抗战组诗》。这些诗词气势磅礴,充分表达了中华民族誓死救国的必胜信念。她以笔为武器,用诗歌抒发自己的爱国情怀,激励着身边的人投身到抗日救亡的运动中。于再,1937年在杭州之江大学附属高中读书。抗战爆发后,他和同学江腾等人毅然前往重庆。1938年3月参加国民革命军陆军第十九师政训队,随军在湘鄂一带从事民运工作。之后进陕甘宁边区陕北公学学习,同年6月,受汉口八路军办事处派遣,去国民党军第五十五师工作,参加武汉保卫战。武汉失守后,他随部队突围,在奉节县加入中华民族解放先锋队,12月加入中国共产党。1944年冬,参加青年远征军驻印运输队,转战缅甸、印度战场。

1945年8月,日本宣布无条件投降,中国人民经过艰苦卓绝的八年抗战,终于取得了胜利。

抗战胜利后,之江大学师生怀着激动的心情重返杭州校园。战后的之江大学校园已是满目疮痍,日寇的占领和破坏,让曾经美丽的校园变得破败不堪。教学楼、图书馆、宿舍等建筑遭到严重损毁,教学设备和图书资料大量流失。面对如此困境,之江大学的师生们没有退缩,他们在学校管理层的带领下,积极投入到校园重建工作中。学校首先进行了校舍的修复和重建工作。师生们齐心协力,清理废墟,筹集资金,聘请工匠,逐步恢复校园的建筑。同时,学校还积极联系校友和社会各界人士,寻求支持和帮助。在大家的共同努力下,教学楼、图书馆等重要建筑逐渐恢复了往日的模样。在教学方面,学校也迅速恢复了正常的教学秩序。教师们重新整理教学资料,修订教学计划,迎接新的学生。之江大学在抗战时期培养的人才也纷纷回到学校,有的成为了教师,为学校的发展贡献自己的力量;有的则以校友的身份,为学校的建设提供支持。在社会各界的支持下,之江大学逐步恢复了往日的生机与活力。复校后的之江大学规模开始扩大,1946年秋季注册学生达874人,1948年8月,民国政府教育部核准之江大学为拥有三个学院(即文学院、工学院、商学院)的综合性大学。

抗日战争中的之江大学经历了艰难的迁徙和发展历程。在战争的洗礼下,之江大学的师生们始终坚守教育阵地,坚持教学和学术研究,积极参与抗战活动,为抗战胜利和国家的未来培养了人才,同时也为中国的高等教育事业在艰难时期的发展做出了重要贡献。

之江大学师生在抗战时期展现出了强烈的爱国主义精神,他们不顾个人安危,积极投身抗日救亡运动。这启示现代教育要将爱国主义教育放在重要位置,培养学生对国家和民族的深厚情感,让学生明白个人命运与国家命运紧密相连,鼓励学生在国家需要时挺身而出,为国家的繁荣富强贡献力量。

在抗日战争的烽火硝烟中,之江大学以其独特的姿态,在民族危亡之际坚守教育使命,展现出令人敬仰的爱国情怀,谱写了一曲弦歌不辍的壮丽篇章。之江大学的这段历史,是中国高等教育在艰难岁月中顽强前行的生动写照,也是中华民族不屈精神在校园中的深刻体现。之江大学在抗战时期的经历,成为了学校历史中最动人的篇章,也为中国教育史书写了浓墨重彩的一笔。

之江大学师生用行动证明,教育不仅是知识的传递,更是精神的传承;在国家危亡之际,知识分子的坚守与抗争,同样是抗战胜利的重要力量。这段历史启示我们,无论面对何种艰难险阻,教育的火种永不熄灭,民族的精神永远屹立。

抗日战争时期之江大学的经历,具有深远的历史意义和重要的启示。之江大学在抗战期间坚持办学,为国家培养了一批优秀的人才,为中国的抗战事业和战后的建设与发展做出了重要贡献。学校在艰难环境中弦歌不辍,传承和弘扬了中华民族的优秀文化和教育传统,展现了中国知识分子在民族危亡时刻的担当与坚守。之江大学师生们的爱国行动和英勇事迹,成为了中华民族抗战精神的重要组成部分,激励着无数中华儿女为实现国家的独立、民族的解放而不懈奋斗。

之江大学的这段历史告诉人们,教育具有强大的力量。在国家面临危机之时,教育能够培养出有担当、有责任感的人才,为民族的复兴提供坚实的智力支持。同时,它也让我们看到了爱国主义精神的伟大力量。之江大学师生们在抗战期间,正是凭借着对祖国的无限热爱和对侵略者的不屈,才克服了重重困难,坚持办学,为抗战胜利做出了贡献。这种爱国主义精神,是我们在实现中华民族伟大复兴的征程中不可或缺的精神动力。此外,之江大学在抗战时期与社会各界的紧密合作,也为我们提供了有益的借鉴。在面对重大困难和挑战时,学校与社会各界应该携手共进,形成强大的合力,共同应对危机,推动社会的发展与进步。

抗战时期的之江大学,在烽火岁月中坚守教育使命,传承文化精神,为国家培养了大批优秀人才。之江大学的上述经历是中国高等教育在抗战时期的一个缩影,展现了中国知识分子和教育工作者的爱国情怀和责任担当。之江大学的“烽火弦歌”精神将永远激励着后人,在面对困难和挑战时,坚定信念,勇往直前,为实现国家的繁荣富强和民族的伟大复兴而不懈奋斗。