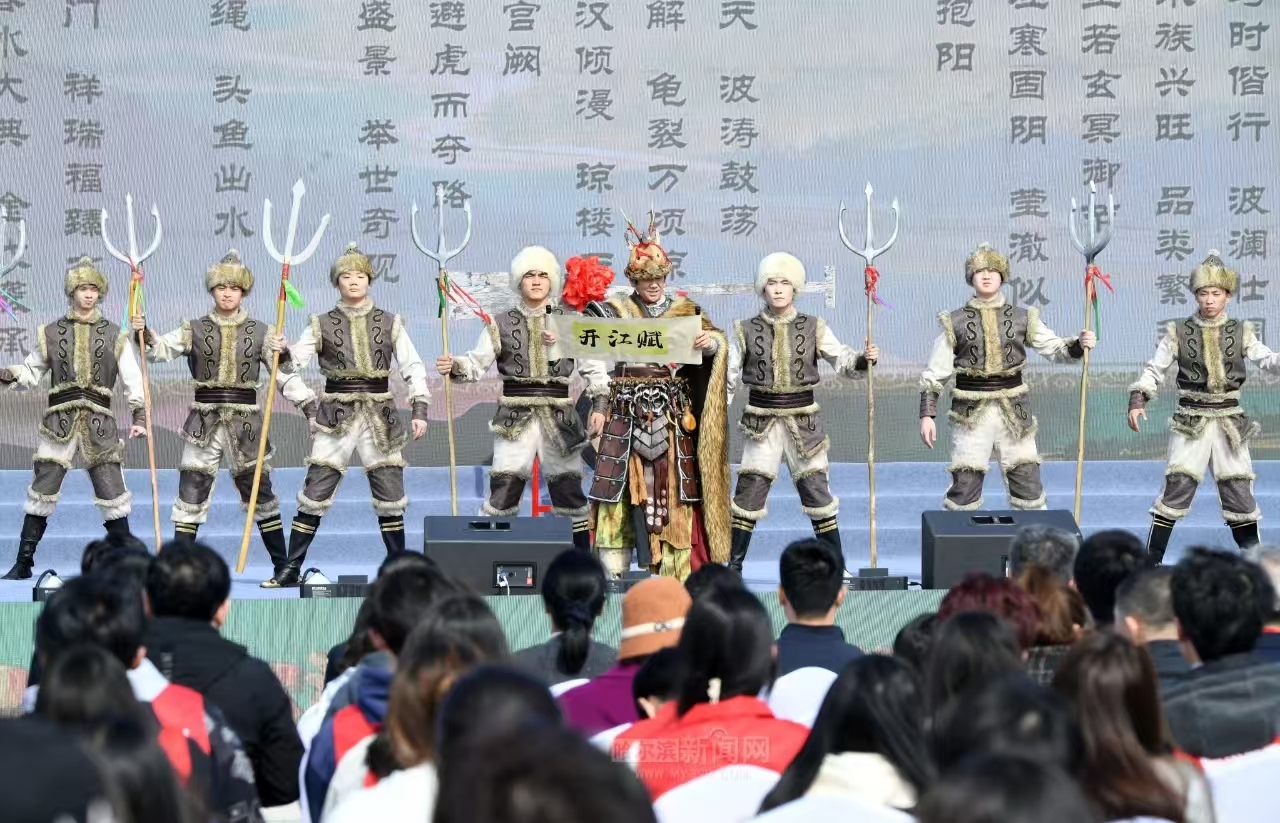

清明河水荡,谷雨开大江。4月16日哈尔滨市2025年开江民俗文化周以“祭江醒龙、踏青祈福”拉开序幕。这场源于辽金时期“祈江福”民俗,如今正成为城市文旅融合的“破冰者”。以春江水暖之势,承冬启夏之姿,哈尔滨又一个四季轮回拉开精彩新篇章。今年活动的主题是:春水盛景,一江欢歌。

2024年12月4日,我国春节申遗成功,数千载一代代中国人庆祝传统新年的社会实践被成功列入《人类非物质文化遗产代表作名录》。三天后的12月7日,第五届哈尔滨采冰节“彩头冰庆亚冬”活动开幕,为享誉全球的哈尔滨冰雪大世界建设输入最纯净的冰块。当非遗文化与现代旅游碰撞,哈尔滨在“冰城夏都”之外,正书写着“文化名城”的新诗篇。在这万物复苏的融融春日,冰消雪融的松花江春潮涌动。冰城人民践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念,紧抓后亚冬时代机遇,这也标志着2025“迷人的哈尔滨之夏”文化旅游时尚活动序幕正式拉开。

非遗活化:从仪式到体验的场景革命

春风十里,春水初生,于是,开江祈福、启江颂赋、探江观潮、取江净手、出江捕鱼等承袭千百年的人文习俗生动再现。可喜的是,开江节中的“渔猎展演”不再只是市民游客旁观的民俗展示。本人作为普通观众,开幕式演出后非常开心,可以排队亲口品尝鲜美的开江鱼,可以参与“撒网捕鱼”互动,在非遗传承人的指导下体验鱼皮画、剪纸等传统民俗技艺。数据显示,2024年哈尔滨非遗体验项目游客留存率提升40%,年轻群体占比超60%。这种“沉浸式参与”让非遗从博物馆展柜中“走”出来,成为可触摸、可互动的文化记忆。比如太阳岛风景区,将赫哲族“伊玛堪”说唱艺术融入夜游项目,通过全息投影技术再现历史场景,单日游客量突破5万人次,带动周边民宿预订量增长3倍。

文旅融合的“破圈”密码

哈尔滨近年的探索印证了“文化赋能旅游,旅游反哺文化”的正向循环:

IP化运营:以“开江节”为核心打造“四季IP”,春季民俗开江、夏季渔猎体验、秋季非遗市集、冬季冰雪节,形成全时域文化消费场景。

科技赋能:AR技术复原“萨满祭祀”仪式,太阳岛游船游客扫码即可观看虚拟场景与现实交融的开江节过程,相关话题在短视频平台获2.3亿次播放。

社区共建:鼓励非遗传承人以“文化合伙人”身份参与景区设计,赫哲族老艺人王桂荣带领团队开发的“鱼皮手包”成为伴手礼爆款,年销售额超800万元。还有黑陶文化基地正在积极打造亲手体验式手工制作工艺体验园等等。

挑战与突围:平衡商业与传承的“第三条路”

在文旅融合的热潮中,哈尔滨也面临隐忧困扰:部分景区为追求流量,将非遗元素简化为“打卡符号”,导致文化内涵流失。对此,当地文旅局推出“非遗认证”机制,要求文旅项目必须配备专业传承人驻场指导,并设立文化价值评估指标。正如中央民族大学某教授所指出,真正的文旅融合应是文化基因与现代审美的共生,而非简单的符号拼贴。哈尔滨近年的实践表明,当游客在体验中理解文化逻辑,非遗才能真正实现“活态传承”。

未来图景:从“哈尔滨样本”到全域联动

据悉,接下来一周,沿江各区县将举办丰富多彩开江民俗文化活动。2025年《黑龙江省文旅高质量发展纲要》明确提出,要打造“沿江非遗文化走廊”,串联哈尔滨、佳木斯、牡丹江等地的开江、冬捕等民俗。哈尔滨正联合周边城市开发“非遗主题旅游专列”,计划将赫哲族文化与大庆石油文化、齐齐哈尔冰雪文化串联,形成跨区域文化IP。

“开江在即,尔昌尔丰;晒网风顺,雨调纤醒。”当开江的鼓声与游客的欢笑声交织,奔腾的松花江推动着哈尔滨高质量发展,开江文化更是承载着哈尔滨这座城市开放包容、奋发进取的澎湃豪情。哈尔滨的文旅实践揭示了一个真理:非遗不是博物馆里的标本,而是像中国春节一样流动的文化血脉。在文旅融合的浪潮中,这座北方名城正以创新为笔,书写着传统文化与现代生活共生共荣的崭新篇章。或许,正是文化强国“让文化遗产活起来”的最佳注脚——不是固守,而是让古老的文化基因,在新时代的沃野中开出更绚丽的锦绣河山。