毛主席的诗词,大气磅礴,风流蕴藉;意境高远,内涵丰富。不仅具有较高的艺术水准,而且还有浓厚的时代气息,是革命的英雄主义和浪漫主义的最佳结合。阅读和品味毛主席的诗词,毎每给人以极大的艺术享受。

纵观毛主席的诗词,无论是从思想、意境,还是引经据典,用词炼字,都有极高的水平。这固然与毛主席的高超的思想理论水平和渊博的文史知识及扎实的语言文字功夫密不可分;同时,也是毛主席对文章对诗词反复修改、反复锤炼,字斟句酌,精益求精的结果。

可能有不少人认为,以毛主席的水平,写文章作诗词,一定是如行云流水,一气呵成的,其实不然。我们曾看到不少影印的毛主席起草或修改的书稿、文电、通讯、社评等等,知道毛主席都是认认真真地做大量的修改、补充。同样,毛主席在战斗间隙、戎马倥偬时创作的诗词,也是反复、多次地改了又改,直至臻于完美。现以毛主席1931年创作的《渔家傲·反第一次大围剿》为例,看毛主席是怎样修改诗词的?

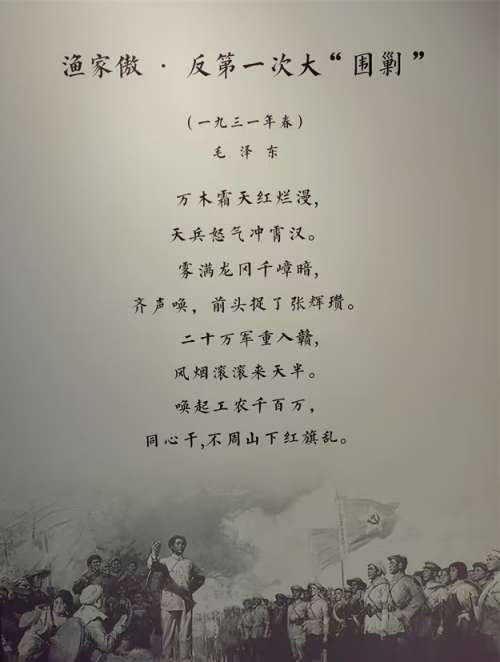

1930年12月,蒋介石调动十万兵力,进攻赣南、闽西的红军根据地。针对国民党反动派的大“围剿”,毛主席制定了“诱敌深入”的战略方针。12月30日,红军在龙冈设伏,打了一个漂亮的伏击战,全歼敌十八师,并活捉了师长张辉瓒,第一次大“围剿”就此宣告失败。接到前方捷报,毛主席喜形于色,挥笔写下了《渔家傲·反第一次大“围剿”》:

万木霜天红烂漫,天兵怒气冲霄汉。雾满龙冈千嶂暗,齐声唤,前头捉了张辉瓒。

二十万军重入赣,风烟滚滚来天半。唤起工农千百万,同心干,不周山下红旗乱。

这首词的高水平自不用提了,但从有关史料中我们得知,毛主席并不是一气呵成的,而是经过了多次地、反复地修改,才得以完成的。

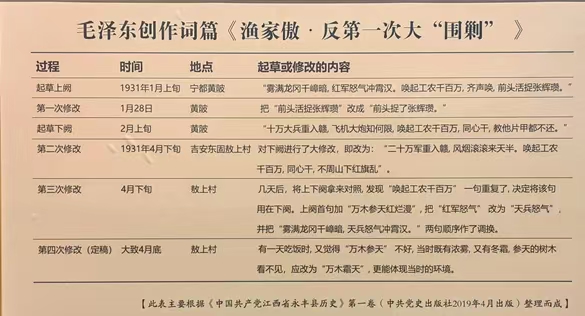

毛主席的这首词,最初写于1930年1月上旬。在宁都县的黄陂镇,毛主席先是起草了词的上阕:“雾满龙冈千嶂暗,红军怒气冲霄汉。唤起工农千百万,齐声唤,前头活捉张耀瓒。”

1月28日,还是在黄陂,毛主席对上阕进行修改,把“前头活捉张辉瓒”改为“前头捉了张辉瓒”。2月上旬,起草下阕:“十万大军重入赣,飞机大炮知何限。唤起工农千百万,同心干,教他片甲都不还。”

1931年4月下旬,毛主席来到吉安县,住在东固镇敖上村。在繁忙的工作之余,又对词的下阕进行大修改,改为“二十万军重入赣,风烟滚滚来天半。唤起工农千百万,同心干,不周山下红旗乱。”

4月下旬,毛主席对这首词又进行第三次修改。将上下阕放在一起对照,发现“唤起工农千百万”一句重复了,遂决定将该句放在下阕,上阕前面加上“万木参天红烂漫”;再把“红军怒气”改为“天兵怒气”,并把“雾满龙冈千嶂暗,天兵怒气冲霄汉”两句的顺序作了调换。

约4月底,还是在敖上村,毛主席又对词作第四次修改,基本上定了稿。有一天吃饭时,抬头一看,触发灵感,觉得“万木参天”不太恰当,不合时令。当时正值春寒料峭,既有浓雾,又有寒霜,参天的树木远看模糊不清,于是便改成“万木霜天红烂漫”,这样便能更准确的体现出当时的环境来。

就这样,经过近四个月时间,先后五次的修改,可谓字斟句酌,反复推敲,终于完成了这首快炙人口、酣畅淋漓的词作。

好诗好文章是改出来的。我们写诗作词写文章,也要向毛主席学习,反复修改,仔细推敲,用心琢磨,精益求精,这样才能写出好的诗词好的文章来。

(资料来源:中央苏区反围剿战争纪念馆等)

3

3