中国历史上出现过一个响亮的名字“状元”。一千三百年来,这个名字曾经风靡过整个中国大地。中国科举制度使千百万士子追逐着这顶桂观,通过金榜挂名,步入政坛,获得升官晋级的机会。中国的老百姓把他们看作文曲星下凡,全国震动。“十年寒窗无人问,一举成名天下知”,状元成为当时荣耀和显赫的代名词。

中国科举史上,曾经涌现了数以百万计的举人和十多万名进士,而作为这个庞大知识分子群体之巅峰的“状元”郎,则是屈指可数。据考证,自唐高祖武德五年(622年)的第一位科举状元孙伏伽开始,到清光绪三十年(1904年)最后一位状元刘春霖止,在这1283年间,科考的榜数为745榜,共产生了592名状元,加上其他统治时间较短的政权选考的状元以及各代的武状元,中国历史上总计可考的文武状元为777人。

在中国古代社会,从庶民百姓到达官显贵,无一不坚定地认为:“书中自有颜如玉,书中自有千钟粟,书中自有黄金屋。”读书的直接功利目的就是入仕。自孔子起,“学而优则仕”成了亘古不变的知识分子奋斗之路。因而,苦读寒窗数十年,为的就是金榜题名,为的就是以文入仕,为的就是跻身宦臣,光宗耀祖。状元及第,不但是天下读书人的毕生追求,而且在百姓心目中也具有“天上一轮才捧出,人间万姓仰头看”的巨大殊荣。一旦殿试第一,马上就由吏部考试任其官位,或翰林院修撰,或著作郎、秘书郎,或掌修国史,或做天子侍讲,从此也就步入了仕途,开始了宦海沉浮荣辱的漫漫人生。他们中的相当一部分人,老其一生,终于登上了显赫的高位。如唐代,姓名可考的状元147人,事迹可考者29人,其中就有5位宰相、8位尚书一级的官员(含次官)。而清代,114名状元中,官位累至一品尚书层次的达20人之多。可以说,在官场努力升职,成为状元这一群体实现人生价值的至上追求。

一介书生,考取状元实在不易。全国无数读书人,经过乡试、省试,最后到殿试夺魁,竞争之激烈可想而知。唐宋八大家之一的苏洵就曾发过“莫道登科易,老夫如登天”的感慨。特别到了清代,考到白发满头仍然是个“童生”的不乏其人。四五十岁中进士,人们并不觉得他年龄有多大。“太宗皇帝真长策,赚得英雄尽白头”,就是这一历史文化现象的生动写照。

有清一代,自顺治三年(1646年)开科起,至光绪三十年(1904年)废科举止,共举行会试、殿试112科。由于在顺治九年、十二年两科实行满汉分榜,各取一名状元,因而清代共有状元114人。据商衍鎏《清代科举考试述录》统计,这114名状元中,“江苏四十九,浙江二十,安徽九,山东六,广西四,直隶、江西、湖北、福建、广东各三,湖南、贵州、满州各二,顺天、河南、陕西、四川、蒙古各一”,其余省份(山西、甘肃、新疆、云南、西藏、台湾)皆无。当时江苏共有八个府、三个直隶州、一个直隶厅,四十九名状元中,仅苏州一府(共领九县二厅)就考中了状元二十五人,占全省状元总数的大半,占全国状元总数的五分之一以上。

可见,清代苏州状元之多超过除所在的江苏省以外的其他任何省份的状元数,相当于广西、直隶、江西、湖北、福建、广东、湖南、贵州、满州九省状元数的总和,真可谓“姑苏文盛出状元”。

以上从横的方面表明,清代苏州府的状元不仅居全省之冠,而且也居全国第一。

再从纵的方面考察,表明清代苏州状元之众也是空前的。例如,在宋代的九十六次科举考试中,苏州府(宋代称平江府)只考中三名状元;在整个元代苏州府(时称平江路)竟无一名状元;在明代八十五次科举考试中,也只争得八名状元,就为时人誉为“科名之盛,特冠海内”(《同治苏州府志》卷五十九·选举)。而清代苏州府在二百五十余年间就考中状元二十五名,是该府自宋初至明季近七百年间状元总数的二点二七倍。

有一则趣闻说,清朝康熙十八年(1679年)三月的一天,朝廷翰林院里一帮文人正在闲谈聊天,摆龙门阵,各自夸耀家乡的土特产。广东人夸耀象牙犀角,陕西人侈谈狐裘皮毡,山东人夸说山珍海味,湖北人炫耀优质木材……众人侈举备陈,以为欢笑,群情兴奋,热烈非常,唯独汪琬(字苕文,号钝翁)冷静旁观,沉默不言。于是,大家便揶揄道:“苏州自古号称天下名郡,钝翁先生是苏州人,怎么会不知道苏州的土特产呢?”汪琬顿了顿,一本正经地说道:“姑苏的土特产极少,只有两样东西而已。”众人忙问道:“哪两样?”汪琬随口说道:“一是梨园子弟。”众人听了急忙追问另一样是什么,汪琬则沉着镇定地说道:“状元也。”众人听罢瞠目结舌,面面相觑。(钮琇《觚賸续编》卷四《苏州土产》)

清代苏州状元冠于全国,盛况空前,究其原因主要有三:

第一:政治局势的安定是有清一代苏州文化发展、人才成长的前提。从清军占据苏州到清代同治以前,苏州府的形势一般较为稳定。据统计,康、雍、乾一百三十多年间,全国城乡农民起义达五十余起,遍及二十余省,而同期的苏州却无大的政治波动。尽管苏州在清代曾有过多起手工业者和市民群众的反封建斗争,但与震撼全国的大规模农民起起义相比,它尚属局部的小规模抗争。这种较长时期相对稳定状态,恰为苏州士人学习与科举提供了有利条件。经历太平天国运动后,苏州这个以出产状元闻名的地方,在同治十三年(1874年)以后至光绪三十年(1904年)废科举的三十年中,没有出过一个状元。读过中国近代史的人大多知道,太平军曾在十九世纪六十年代初以苏州为省府建立了一个新省——苏福省以反抗清王朝,足见太平天国对苏州的影响是直接的、巨大的。这正说明社会的动荡不安,不仅不利于社会经济的发展,而且也有碍于人才的培养、造就与成长。当然,历代农民起义都是封建官府对老百姓的残酷压迫和剥削所致,不能因此而不加分析地全盘否定人民革命、农民起义。

第二,繁荣、富庶的经济是文化发展、人才成长的基础。苏州是我国最早产生资本主义萌芽的城市之一,也是江南的经济中心之一。清代康、雍、乾以来,随着农业、手工业的恢复和发展,商品经济进一步繁荣,苏州府的城乡经济日益发展。加之,苏州地处长江南岸,自然条件优越,自古以来物产富饶,素有“鱼米之乡”之称,宋代还有“苏(州)湖(州)熟,天下足”之谚。古语说:“ 仓廪实则知礼节,衣食足则知荣辱”。所以士人之虑不在温饱之间,其攻学术、求功名之心自安、自切,其有建树、有成就者自多、自众。

第三,文化教育事业的发达是状元产生的重要因素。上下数千年间,书籍一直是传播知识、交流思想的重要工具,古人云:悦于人之耳目而适于用、用之而不弊、取之而不竭者,惟有书!自孔子圣人,其学必始于观书。然而,古代无印刷之便,又无广泛设立的公共图书馆(室),藏书秘府,极难得见。故治学、应举常依赖于私人藏书。吴晗先生著《江浙藏书家史略》一书所列苏州藏书甚众者,超过百人,如苏州毛晋的汲古阁、常熟钱谦益的绛云楼、昆山徐乾学的传是楼、吴县黄丕烈的百宋一廛和士礼居等等,皆为天下藏书之最。此外,乾隆皇帝还“特于江南设文宗、文江、文澜之阁,备庋秘籍,恣人借观……自此,江浙文风甲于天下,作人之盛,成效可睹也。”(《戊戌变法》第二册)再者,清代苏州除府、县专门培养科举人才外,还建有平江、紫阳、正宜等最为著名的的大书院,皆为名师汇聚,造就多知名士。

上述这些,都是苏州士人参加科举考试并屡屡夺魁的得天独厚的条件和不可缺少的因素。由此可见,清代的苏州的确可谓“物华天宝,人杰地灵”。

历史学家顾颉刚叙述早年在北京曾经亲眼目睹的“趣事”:辛亥革命后,他初到北京寄住在前门外延寿寺街的吴县会馆里,会馆正厅“敬止堂”四面屋椽下挂满了刻有状元、榜眼、探花以及一般进士的各种匾额。状元五六个人合一块匾,榜眼、探花十多个人合一块匾,一般进士则数十个人合一块匾;状元匾上的字稍大些,姓名、年分都一一可见;榜眼、探花匾上的字较小,但是还可以“望而知之”;进士匾上的字则很小,立在匾下“不能审其名”。再跑到其他省县会馆一看,让他很是惊讶:得了一个进士,便觉得是了不起的大事,十分自豪,刻成一块巨匾,树立在沿街的大门内,街上行人“举首即见者”(《苏州史志笔记》)。世人赞誉“姑苏文盛出状元”。

现将清代苏州府的二十五名状元依次排列如下,以飨读者:

孙承恩:常熟人,顺治十五年戊戌科状元;

徐元文:昆山人,顺治十六年己亥科状元;

缪 彤:长洲人,康熙六年丁未科状元;

韩 菼:长洲人,康熙十二年癸丑科状元;

彭定求:长洲人,康熙十五年丙辰科状元;

归允肃:常熟人,康熙十八年己未科状元;

陆肯堂:长洲人,康熙二十四年乙丑科状元;

汪 绎:常熟人,康熙三十九年庚辰科状元;

王世琛:长洲人,康熙五十一年壬辰科状元;

徐陶璋:昆山人,康熙五十四年乙未科状元;

汪应铨:常熟人,康熙五十七年戊戌科状元;

彭启丰:长洲人,雍正五年丁未科状元;

张书勋:吴县人,乾隆三十一年丙戌科状元;

陈初哲:元和人,乾隆三十四年乙丑科状元;

钱 棨:长洲人,乾隆四十六年辛丑科状元;

石韫玉:吴县人,乾隆五十五年庚戌科状元;

潘世恩:吴县人,乾隆五十八年癸丑科状元;

赵文楷:太湖人,嘉庆元年丙辰恩科状元;

吴廷琛:元和人,嘉庆七年壬戌科状元;

吴信中:吴县人,嘉庆十三年戊辰科状元;

吴钟骏:吴县人,道光十二年壬辰科状元;

翁同龢:常熟人,咸丰六年丙辰科状元;

翁曾源:常熟人,同治二年癸亥恩科状元;

洪 钧:吴县人,同治七年戊辰科状元;

陆润庠:元和人,同治十三年甲戌科状元。

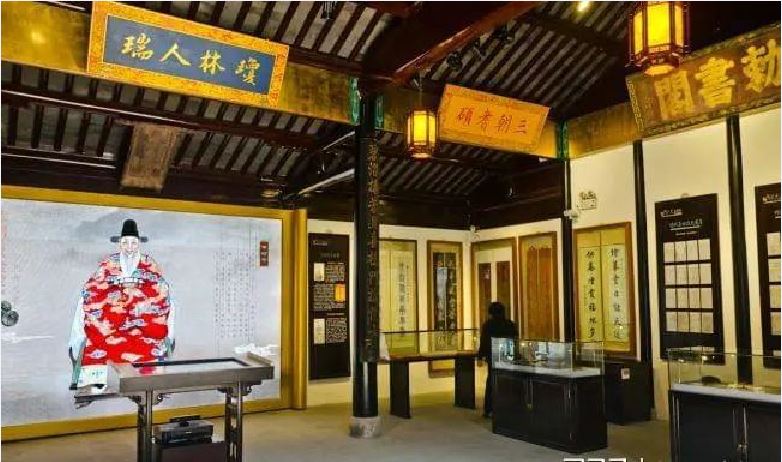

注:封面图片为潘世恩的宅第——即今位于平江路的“状元博物馆”

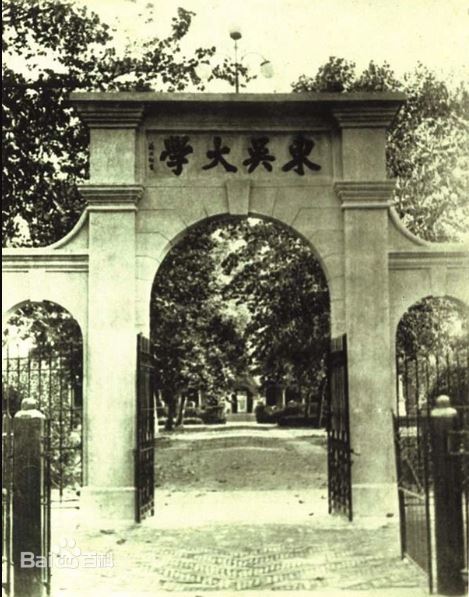

1翁同龢题写“东吴大学”

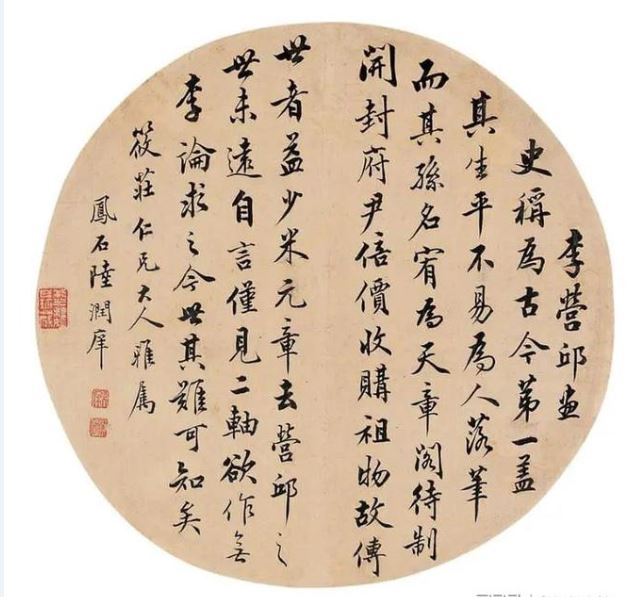

2陆润庠诗文