每一个黎明的曙光,都是努力的结晶;每一声春天的鸟鸣,都是奋斗的号角!

——题记

在江西省于都县小溪乡左坑村上坑组,中央红军长征后,当年12月从这里也走出了一支700余人的队伍,从中央苏区到赣粤边游击区,他们开创了一块重要的南方三年游击战争区。

一

2024年12月8日,接到时任少共信康赣雄特委(赣粤边特委)书记刘建华之子刘鲁明的来电,他说今年是中央红军长征出发90周年,也是纪念信康赣雄特委(赣粤边特委)突围出发90周年,他想约请一些红军后代在12月下旬,来到于都重走“信康赣雄特委(赣粤边特委)”突围路线,准备从于都县小溪乡左坑出发,到达广东南雄县廖地村。

第二天,刘建华之子刘鲁明老人又连续打了几个电话给我,问我梳理出“信康赣雄特委(赣粤边特委)从中央苏区到赣粤边游击区的突围路线”,并嘱咐我做他们的向导。我答复他,在于都县域内,我可以做向导介绍,但离开于都县境,我则不了解线路情况。刘老说,不要紧的,到达信丰一带,他会联系原信丰县党史办主任、党史专家庄春贤同志作向导。

于是,我找到刘建华撰写的《风雷激荡二十年》一书,该书在“第五章向赣粤边进军”的“第一节从中央苏区到赣粤边游击区”,详细叙述了信康赣雄特委从中央苏区到赣粤边游击区的突围路线和内容。

“1934年12月下旬,李乐天、杨尚奎率领这支700多人的部队,从于都小溪出发,向赣粤边进军。下午出发,到达赣县长洛后,部队进行隐蔽,等待天黑后渡江。在赣县大田至大埠之间的河段渡江。这里敌军防守较为薄弱。”

(第1天)天将亮时,部队经过峰山(今章贡区沙石镇),登上峰山。从峰山下来天刚亮,跨过一条通向王富圩(今赣县区阳埠圩)的大道,直插赣县大龙(今阳埠乡大龙村)。黄昏时刻到达大龙,部队就地宿营。(第2天)第二天傍晚,在大龙吃过晚饭,部队朝南康龙回(今南康区龙回镇)方向急行军,跨过信康公路,从龙回圩旁通过,到达龙回西角的西坑村。(第3天)天还未亮,部队在西坑村停下做早饭。这是行军的第三天。饭后继续前进。经九头岌进入南康信丰两县交界的大山。随后沿着茶园坳流向大余方向的一条小水沟行进,穿过信丰大余两县交界的大山区,当天黄昏到达信丰县上乐村(今信丰县油山镇上乐村)。(第4天)部队从上乐村出发,向油山腹地前进。(第5天)到达信丰县槽里村(今油山镇坑口村),当晚召开了军民联欢晚会。休息了一晚。(第6天)经过信丰县上下坪(今油山镇上下坪村),转入广东南雄县境内,到达油山主峰下的廖地村。

我将整理的《信康赣雄特委(赣粤边特委)从中央苏区到赣粤边游击区的突围路线》第一时间发给了刘鲁明老人。

记得还是在2023年7月5日这天,也是我在于都陪同刘老到于都县小溪乡左坑村信康赣雄边特委旧址参观,我记忆犹新,当时刘鲁明老人在讲述其父亲当年的革命故事,说到动情处泪眼婆娑,哽咽欲止。我们在一旁静静的听着,对当年苏区留守人员有了更直观地感受。

二

2024年12月31日晚上,刘鲁明老人给我发来信息:我们一行11人,准备后天一早出发,预计中午前到达于都吧。还需麻烦你给我们指导和做一下向导吧。初步计划当天下午和第二天全天在于都参观学习,参观中央红军长征出发纪念馆,选择一两个比较近的渡口,以及赣南省委旧址等地。还有小溪左坑也要去一下。这一天半的时间怎么安排比较合理?请你指导为盼。

根据刘老的信息内容要求,我立即拟定了一个行程安排,即《关于重走“信康赣雄特委〈赣粤边特委)突围线路”活动行程安排》,初步将他们一天半的活动作了规划安排。

元月2日上午11点,时任少共信康赣雄特委(赣粤边特委)书记刘建华之子刘鲁明等红军后代一行9人(因有2人有事未到),驾驶了3台小车从南昌来到了于都。

当天下午,刘鲁明等红军后代一行参观中共赣南省委(天主教堂)旧址、少共赣南省委(神父楼)旧址、赣南省苏维埃政府暨长征前夕毛泽东同志旧居、谢家祠赣南省三级干部大会旧址、中央红军长征集结出发地纪念园、东门渡口及纪念馆。

1934年5月,由于王明“左”倾冒险主义的错误领导,中央革命根据地第五次反“围剿”遭受严重挫折。北线的广昌县城已于4月下旬失守。南线粤赣省的门户——筠门岭也于4月下旬被国民党粤军占领,粤赣省苏区日益缩小。为了实现防御计划,1934年5月17日,中央革命军事委员会(简称“中革军委”)发布第18号训令,对中央苏区的军区、军分区及其任务作了调整,增设了“赣南军区”,由中央政府副主席项英兼任军区司令员和政治委员。赣南军区下辖两个作战分区。第一作战分区由原江西军区第四作战分区改设,杨殷、赣县为其作战地域,中心任务是钳制赣州粤敌,消灭西洋山团匪,并沿赣河西岸发展游击战争,从赣粤敌人接邻的间隔中,联系河西苏区。第二分区以登贤县及于都南部为作战地域,其中心任务是钳制赣州粤敌,发展敌后游击战争。赣南军区司令部、政治部驻于都县城舒屋。

为了与赣南军区的军事任务相适应,5月下旬,中共中央书记处作出决议,决定在赣南军区的辖区内设立“赣南动员区”。项英兼任赣南动员区主任。同时,中共中央向赣南派出中央扩红突击队,协助赣南动员区的扩红工作。苏区中央局宣传部副部长潘汉年、少共中央局宣传部长刘英(女)带领中央扩红突击队,于5月下旬分别到于都、登贤县(现属于都)、杨殷、赣县,协助开展扩红工作。

由于赣南动员区所属四县都是中央苏区的边界县,地理位置十分重要,加之距粤赣省委和江西省委较远,根据赣南的任务和当时的形势,中共中央于6月下旬作出决定,在赣南动员区的基础上,成立“赣南战地委员会”(简称“赣南战委”),隶属中共中央领导。赣南战委主任由项英兼任,委员有刘英、张正芳以及各县的县委书记。赣南战委驻地于都县城。

1934年7月间,国民党进攻中央苏区的军队开始向中央苏区的腹地步步推进,中央苏区的范围越来越小。为了冲破国民党军队的“围剿”,中共中央政治局作出了主力红军从中央苏区突围,进行战略转移的决定。根据红军主力突围转移的战略计划,同时由于粤赣省苏区不断失陷,中共中央和中央苏维埃政府决定在赣南战地委员会的辖区内设立“赣南省”。

赣南省的组建工作从7月中下旬开始,由项英负责。8月上旬,中共中央和中央政府陆续向中共赣南省委和省苏政府调派领导人。中共赣南省委书记由原福建省苏政府主席钟循仁担任,组织部长罗孟文,宣传部长潘汉年(后杨尚奎),白区工作部长张瑾瑜(女),妇女部长刘莲仔,以上同志组成中共赣南省执行委员会。省委机关驻于都县城天主堂右侧平房内。省委还不定期地出版机关刊物《省委通讯》。

在组建中共赣南省委的同时,省苏维埃政府和各群众团体也相继建立,省苏政府主席由原粤赣省苏政府主席钟世斌担任,副主席王孚善。省苏政府下设内务部、财政部、国民经济部、土地部、粮食部、劳动部、教育部、工农检查部、裁判部、政治保卫局等工作部门。省苏政府驻于都县城北门何屋。少共赣南省委、赣南省工人联合会、省革命互济会等群众团体也相继建立。

在中央红军集结于都期间,赣南省有计划有组织地征调了大批挑夫,帮助红军运输物资器材,开展大规模的筹粮、筹款工作,有力地支援和掩护了中央红军在于都的顺利集结和出发长征。中央红军长征后,1934年11月,赣南省委从县城迁往城南的利村和小溪。11月上旬,赣南省委、省苏政府和军区机关及所属部队,转移到于都黎村(今利村),以后又转到于都南部的小溪(登贤县所在地),在小溪住了一个多月。

赣南省从设立到1935年3月分散突围,随其主要领导人先后壮烈牺牲而自然解体,历时仅九个月。

三

2025年元月3日上午9点,时任少共信康赣雄特委书记刘建华之子刘鲁明等红军后代一行9人,从于都县城出发,驱车一个小时,至于都县小溪乡左坑村上坑组信康赣雄特委(赣粤边特委)旧址。

为加强赣粤边游击战争的力量和领导,经赣南省委决定并报中央分局批准,于1934年12月,成立了中共信康赣雄特委和信康赣雄军分区,由李乐天、杨尚奎、王龙光、李国兴、刘新潮五人组成特委委员会。李乐天任特委书记,杨尚奎任副书记兼宣传部长,王龙光任组织部长,李乐天兼任军分区司令员、政委,向湘林任参谋长(后叛变),李国兴任政治部主任,刘新潮任少共特委书记兼组织部长。

中共信康赣雄特委和军分区组建后,赣南军区给配备了一个营的红军部队,还有赣县一部分地方武装,加上机关干部,共有700余人,部队在小溪左坑等地住了20余天,进行整训。

12月下旬的一天下午,特委在小溪左坑召开进军赣粤边动员大会,李乐天、杨尚奎向全体同志介绍了赣粤边地区的革命历史,分析了赣粤边游击区有利的地理环境和群众基础,阐述了开赴赣粤边的意义和任务。大会结束后,部队离开小溪左坑,向着赣粤边的油山地区挺进。

左坑信康赣雄特委(赣粤边特委)旧址,系钟斋发住宅,清代建筑,由民居和院落组成。坐南向北,土木结构,两侧有巷廊和偏房。面阔七间28.9米,进深14米,占地面积404.6平方米。房前有大院落,进深9.4米,院门位于西测。

旧址里制作了信康赣雄特委(赣粤边特委)展陈展出,站在一处展板处,刘老指着一张图片对我们介绍,“这张图片上面是项英、陈毅、杨尚奎、刘建华,当时条件非常艰苦窘迫,四个人每人一条白布,白布丈余长,有时候可以挂在树上作吊床,有时候可以御寒,晚上睡觉时,用白布一裹……”

“信康赣雄特委(赣粤边特委)突围线路”从江西于都县小溪乡左坑村上坑组,至广东南雄县廖地村,由于非常边远偏僻,道路曲折难行,应该是没有人会去关注了解的。刘鲁明老人说,他们此行是第一次沿着“信康赣雄特委(赣粤边特委)突围线路”进行一次重走。

四

元月3日上午11点,我们一行从于都县小溪乡左坑村出发,驾车经小溪乡长源村、高石村,祁禄山镇金沙村、塅水村,至赣县区长洛乡中坑村,行程45公里,耗时1小时10分钟,终于到达赣县区长洛乡政府。这段山路人烟稀少,道路崎岖……

赣县区原文联主席、知名文史学者叶林同志早早地在赣县区长洛乡政府等着我们。叶林不仅才华横溢,而且对本地文史了如指掌信手拈来。

双方寒暄过后,由于现在的地形地貌及道路交通发生很大改变,他问我们如何安排行程。刘鲁明老人说,尽量沿着考证当年突围线路。

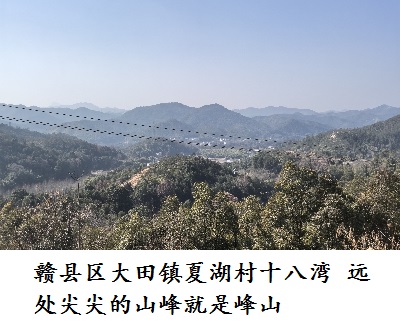

午饭后,我们从长洛圩出来,经过长洛乡和大田镇交界处时,叶林主席示意停车,下车后他站在一个高处说,这里叫大田镇夏湖村十八湾。我们可以望见远处,在远处尖尖的山峰就是峰山,峰山的山脚下就是赣县阳埠圩。

上车后,我们经大田镇夏湖村,沿着桃江河段,经过居龙滩水电站,进入“将军故里”大埠乡。在大埠乡三江村,叶林主席又停车,他说,当年信康赣雄特委就是从对面渡口渡河,从这里上岸的。

信康赣雄特委到达赣县长洛,从长洛沿尚文河出来,在上文滩和下文滩渡口,经大埠乡三江村、黄田村,上去坪田村,往左拐至峰山村(今章贡区沙石镇)、石角村(沙石镇)、新兴村(今赣县区王母渡镇)、枫树村、和坊村,到达阳埠圩(今赣县区阳埠乡)。经阳埠乡马埠村、新联村、大龙村、坳头村,朝南康区龙回(今龙回镇)方向,跨过信康公路,从南康龙回圩旁通过,到达龙回镇西角的西坑村。

叶林主席说,至于离开赣县境内,抵达南康区的地形情况,他也不太清楚。

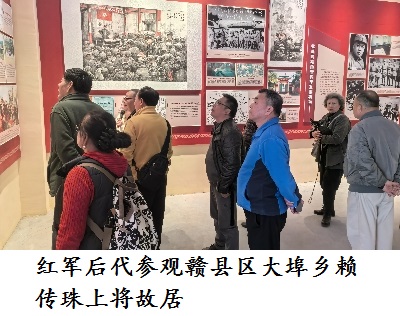

因时间尚早,叶林主席还带我们去往大埠乡下坑村赖传珠上将故居、王母渡镇永固楼旧址参观。

晚5点许,我们返回于都县城。

完稿于2025年1月5日于都河畔

【人物介绍】 刘建华,政协江西省第四届、第五届委员会副主席

刘建华(1916年7月—2014年5月10日),江西寻乌县人,1930年冬参加革命工作并加入中国共产主义青年团,1932年3月转为中国共产党党员。

1931年至1934年在中央苏区工作,曾任团支书,团区委宣传科长,团县委宣传部长,粤赣、赣南团省委白区工作部长。1934年红军长征后,在项英、陈毅、杨尚奎等同志领导下参加了粤赣边三年游击战争,曾任粤赣边团特委书记,雄余崇挺进队工作团主任,特委特派员等职。全面抗战爆发后,奉命留下来,担任赣南特委委员、特委青年部长、信丰县委书记等职。解放战争时期历任粤赣湘边人民解放总队副总队长兼第六支队政委、五岭地委副书记、赣南工委书记兼赣南支队政委等职。新中国成立后历任赣西南区党委组织部部长、赣州地委副书记兼组织部长、书记、赣南区党委副书记、第二书记、第一书记,省委常委、省委组织部长,景德镇市革委会主任,江西省委党校党委书记等职,1980年1月当选政协江西省第四届委员会副主席。1997年1月离休后,担任江西省新四军研究会会长。2000年9月,中央批准享受正省长级待遇。是第一、二、三届全国人大代表、第六届全国政协委员。2014年5月10日7时,因病医治无效在南昌逝世,享年98岁。