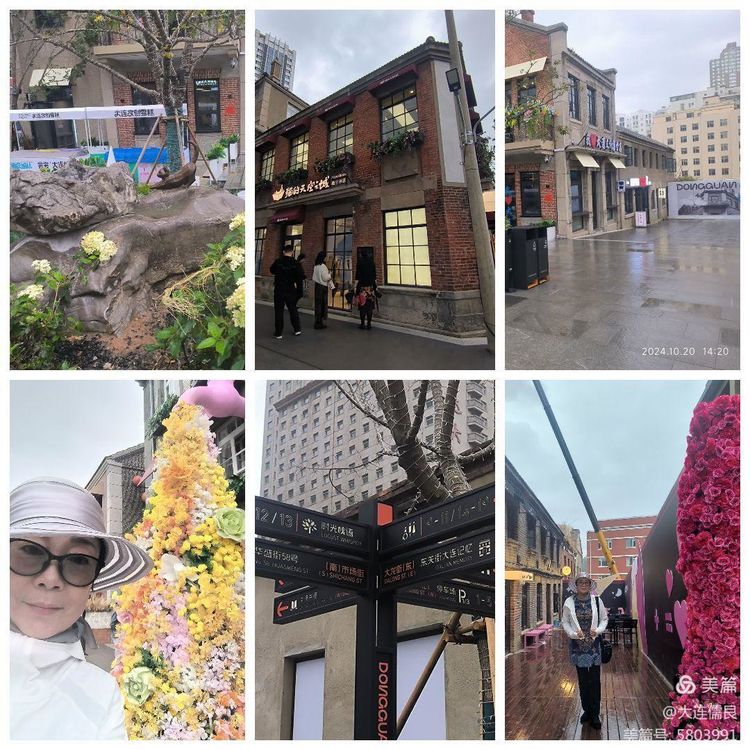

深秋十月细雨蒙蒙的那个下午,我随一队文友诗友来到当下网红打卡地儿——大连东关街。百年古街,封存在我古稀的眼眸里没有美丑,只有感慨和惊奇。用一个甲子来见证她的复活,这个被时间留下的参照物,让我看着看着就飘啦。那是如烟,那是不可断……

一、离电车站多说五步的房子

1973年吧。“五·七战士”的父母回城还是借本家老太爷在东关街上的一间老房(当时没房不能调回)。住了不到一年就分到了西岗区工业局下属电线厂这个当仓库的房子。转过年底我在旅顺龙王塘黄泥川大队得到一个珍贵的还乡青年回城名额,也高兴不起来。因为大弟弟已经再次做了知青,而我回城身边“只能留守一个”小弟弟就会被顶下乡。骑车40多公里回家跟妈妈商量。那晚我基本没睡。电车轰隆隆震得床颤人颤直到夜半。不到凌晨5点,地颤又接踵而来。爸妈弟弟是怎么熬过来的?第二天我怎么也不在这样的城里待了。只是妈妈给我的决策是:谁的前途就是谁的,我回城,小弟再下乡。

这多年,那离电车站仅有五六米的潮而阴冷的小仓库房,时而就飘进脑际。那天我好个拍照这一排正在翻新的仓库房,看着看着眼睛就湿润了。爸爸妈妈还有唯一的两个弟弟都如烟而去了呀!老房、电车、东关街,你就是我永远的亲。

二、西岗市场北门的段子

东关街留下一处像道具一样的北门。惟有“西岗市场”那四个扇形脱色的红字让我心动。

1978年大连木材公司综合厂分得一间8平米的中式四合院房,有《七十二家房客》那样的环境。那时我身怀六甲,对这样一个孟母都会喜欢的环境满足的了不得。窗外是西岗市场小学。记得爱人那时在大连科技大学不脱产学电气专业。每天天不亮就在唯一学校上课间操的我家窗前的大马路上划拉一片英语单词,谁走谁看 。

再南走一百米过电车道就是西岗市场北门。三十刚出头的我,从来都是穿着得当去大市场。那天穿一件得体自制的苹果绿旗袍,一双爱人出差上海刚买回的35码白色半跟凉鞋。一定是抢眼的。一直快浪摆到家了,感觉身后不远有人。猛地回头,吓那男人一跳。怯怯说:你这凉鞋真好看,哪买的?我苦笑也得意。现在想想挺单纯,他就是只看白凉鞋么?

一次带五岁的儿子去西岗市场,快走到西门了,一转腚儿子不见了。我也没慌。那时人也不少,但没有拐卖儿童的。我底气十足在北门等候。不到十分钟心里一些发急,看到儿子精神头十足地走来,迎面就给他一个大嘴巴,还有人在拉我别打了。我说以后你想来市场就要像侦察兵一样盯着我,不然就永远不带你出来。打那以后我想甩都甩不掉这个“小跟班儿”了。

三、西岗市场西门的风光

要说姥爷姥姥我都没见过。妈妈二十三岁那年姥姥也去世了。妈说当时姥姥一手拉着她,一手拉着她的弟弟我唯一的一个20岁就结了婚的舅舅。嘱咐他将来要把这个当乡村教师的老姐姐陪嫁出去。

姥爷家在刘家村有不少土地,也有像样的四合大院。又在西岗市场西门对面买了一处有16间联排的二层小楼。楼上住人,楼下经营过绸缎桩、帽子铺、太阳牌胶皮鞋什么的。划成分是:小手工业主。文革说是地主兼资本家,大家都受牵连。妈说,我姥爷自己赶车进城卖货很能干。平时只有大舅和那个雇工可以跟姥爷在桌上吃饭,而她们四个女孩和姥姥就在锅台上凑合。

大舅住到了城里做生意,我们过年过节就会来这小楼里玩儿。感觉舅舅家的沙发挺稀奇,带着帐幔的双人床很气派。这里繁华有人气儿,地脚好就会生意旺。后来听说大舅自己打理做公私合营,私分大家一笔钱被人捅出去了,判刑十五年。

三两粮那年舅妈哭着捎信说大舅要饿死了,她们姐妹四个就在家炒炒面备些吃的,带着刚上二年级的我去探监。英俊的大舅瘦脱相了我都没认出来。大舅平素最喜欢我就把唯有的一只钢笔送我,让我好好念书。我只是哭。

再后来,大舅平反了,没收的房产也归还了回来。出狱后下乡邓屯的舅舅全家也回到了大连。孩子们都工作,他就经营一些日用杂货品。过大年前是一定要批发一些鞭炮来卖,我和弟弟们就乐得去帮着放些烟花爆竹,制造节日气氛,鞭炮卖得格外好。

再后来大舅老了就把这个小楼卖给了鞍山市政府做了驻在办,在辽师那里的幸福小区定居下来。听妈妈说当时得了16万,并分给四个姐姐若干。而已成家我,得到妈妈赞助的一个3800元的沙松 大冰箱。两个弟弟各得2000元。

每经过这里总要驻足张望半天。舅舅舅妈的音容笑貌也会不经意走进梦里。现在妈妈那一代人都归黄土了,而唯有这曾经的地标在诉说着我如烟的尘封。 这里正在施工的房子,离电车道也真是五六步的样子,当年我家回城就临时住在这里。

这里正在施工的房子,离电车道也真是五六步的样子,当年我家回城就临时住在这里。

我喜欢老电车的身影:曾经,现在,和未来……我比百年老街小30岁。

走进熟悉又陌生的你。看不够,拍不够。

打开一下尘封,慰籍一下风尘……