2024年8月12日下午,我非常荣幸接受央视7套军事频道“军事报道”栏目的记者采访,向他们讲述黄镇《长征画集》中的“星夜渡过雩都河”这幅漫画背后的故事、以及去年陪同黄镇女儿黄文和女婿刘海风实地调访石尾渡口情况。

当天晚上,我还沉浸在去年10月黄镇女儿黄文和女婿刘海风,来到于都捐赠老红军黄镇《长征画集》活动的回忆中,往事历历在目,令人难以忘怀。

(一)

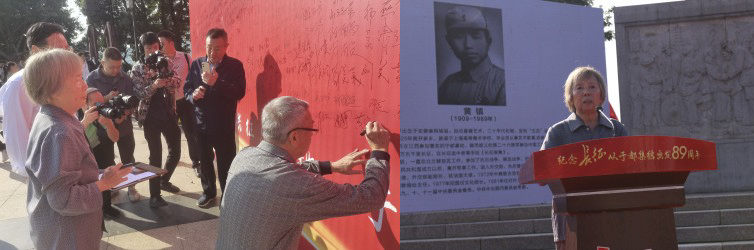

(图为黄文和刘海风在纪念园参加“老红军黄镇画集捐赠仪式”)

当我翻开《长征画集》的第一页,画上的形象使我激动不已。记得在长征途中,一位年已50开外的老同志,戴着深度近视眼镜,不管白天或黑夜,左手提着马灯,右手执着手杖,老当益壮地走在红军队伍之中。这就是林伯渠同志。他和徐特立、董必武、谢觉哉回志都是德高望重的老人,以半百的年纪,参加了长征的壮举。往事历历在目,一切犹如昨日。这幅画唤起了我的记忆,一页页翻下去,好像又走上了艰苦的二万五千里的行程。从此,这本画集算找到了它的作者。

(图为黄文和刘海风在纪念园参加“老红军黄镇画集捐赠仪式”)

(图为黄文和刘海风在纪念园参加“老红军黄镇画集捐赠仪式”)

我的《长征画集》就是在这样的环境里,这样的经历中,以及这样的情绪下产生的。当时,什么印象深,触动了自己的感情,就画下来,放在身上的书包中。长征二万五千里,我画了整整一路,大概也有四五百张,现在留下来的就是这24张。它能和今天的读者见面,经历了曲折的过程,颇有一些传奇色彩。记得当时我背的是一个布书包,雨打即湿,日晒即干,夜晚行军、露营,也沾满了露水。我的画也随着书包时湿时干,因而画面模糊,纸张折皱,难以保存”......

2023年10月,为纪念长征从于都集结出发八十九周年,激励人们弘扬长征精神,传承红色基因,汲取奋进新征程的力量,浓厚“中国红博会”宣传氛围,于都县委、县政府高度重视“长征纪念月”活动,还将此次“老红军黄镇画集捐赠仪式活动”纳入到该年度“长征纪念月系列活动”中,与“千人重走长征路、横渡于都河”活动一并同时开展。随后,制定了《长征纪念月系列活动——千人重走长征路、横渡于都河暨老红军黄镇画集捐赠仪式活动方案》。

(图为黄文、刘海风夫妇捐赠黄镇《长征画集》座谈会)

(图为黄文、刘海风夫妇捐赠黄镇《长征画集》座谈会)

(二)

2023年10月16日下午,黄镇女儿黄文和女婿刘海风二人,风尘仆仆地赶到于都县城枫叶酒店,与我们如约会面。

寒暄过后,我感觉与刘海风老人初次相见就一见如故。于是,我们聊起了长征话题,刘老问我,解放军出版社编印出版的《中国工农红军第一方面军史》记载,“10月16日,中央红军各部队在雩都河以北地区集结完毕。17日,按照中革军委颁布的《野战军渡河计划》,分别从雩都、花桥、潭头圩(龙石咀)、赖公庙、大坪心(龙山门)、峡山圩(孟口)等10个渡口南渡雩都河(即贡水),向突围前进阵地开进”。上面这本书关于渡口,同你们现在使用的名字不同、还是有其他不同?我回答,中央红军长征共有10多个渡口(含涉河点),我们现在主要提出八大主要渡口。

第二天上午9点,“老红军黄镇画集捐赠仪式”现场非常热闹,充满积极、欢快的氛围,让人倍感振奋。老红军黄镇之女黄文作了热情洋溢的致辞,尤记得当时黄文老人说,“他(父亲黄镇)出生于一个农民家庭,自幼喜爱艺术。后来离开家乡,到上海高等美术学校读书,毕业后从事艺术教育,在中学做美术教员,之后参加了革命。在上个世纪八十年代,又到瑞金、兴国、于都等地走了一趟......长征中由黄镇编导的《破草鞋》独幕话剧,被人们誉为‘长征名剧’,极具讽刺喜剧效果。话说当年在长征路上,只见路旁散落着一些破草鞋,不知是谁说了一句,‘敌人尾追我们,什么也捞不到,仅能捡几双破草鞋’。这句话引起了黄镇的创作灵感,他说,‘来,咱们编一出戏,就叫《破草鞋》吧。’于是众人你一句我一句地凑起一个独幕剧的轮廓,剧中的一些人物、场景、台词都是后来经黄镇动笔编写的......”

黄文在致辞讲话的最后说到,“一代人有一代人的长征,一代人有一代人的责任,我们要继承革命传统,每个人都要走好新时代的长征路。”现场还举行向纪念馆捐赠《长征画集》并合影留念。

上午捐赠仪式结束后,进行第二阶段的活动,即在纪念园游客中心二楼小会议室召开座谈会。会上,历史博物馆管理办钟敏主任向黄文、刘海风二人详细介绍中央红军长征出发纪念馆工作情况;刘海风老人详细介绍了“黄镇同志《长征画集》”的出版演变及由来过程,并重点讲述了画集中《星夜渡过雩都河》这幅漫画。

刘海风说,《长征画集》是怎样保存下来的?1936年8月5日,毛主席和时任军委总政主任杨尚昆联署写信,向参加长征的同志征稿:“现因进行国际宣传,及在国内外进行大规模的募捐运动,需要出版《长征记》,所以特发起集体创作,各人就自己所经历的战斗、行军、地方及部队工作,择其精彩有趣的写上若干片段。”这是当时红军宣传文化工作的一件大事,一共收集了百篇文章,还有歌曲、附录等(实际还多一些,经筛选后留下的)。黄镇当时身为红十五军团宣传部长,贡献了两篇文章。长征画稿就是这时交上去的。

中央收到长征画稿后,非常重视,为了充分发挥画稿的作用,分了两个途径传播画稿。这两个途径在实现过程中,都很曲折,都富有传奇,都有故事。一个途径是拍照,把照相稿经山东带到上海,交给了阿英。这个途径成功了(可参考《黄镇传》p66)。阿英看到后非常震撼,“我内心的喜悦和激动,真是任何样的语言文字,都不足以形容”。他高度评价这束画稿:“在中国漫画中,请问有谁表现过这样伟大的内容,又有谁表现了这样韧性的战斗?刻苦、耐劳,为着民族的解放,愉快地忍受着这一切,这是怎样地一种惊天地、动鬼神的意志。非常现实的、乐观的在绘画中,把这种意志表达出来,是从这一束漫画开始……”

1938年,上海风雨书屋冒险出版《西行漫画》2000册。后来书屋被国民党查封,藏在银行的照相稿找不到了。1958年出版的画册,没有作者。1962年出版,找到了作者(可以参考《长征画集》阿英文章和黄镇讲话)。“十年运动”结束后,1977年《长征画集》出版,以后又陆续出版。

另一个途径,画稿原稿交给了海伦.斯诺。

海伦于1937年5月初到延安,9月7日离开。中央为她的采访提供了非常有利的条件。“第一路红军中的一个艺术工作人员黄新——虽然这也不是他的真姓名——作了一组24幅描写长征故事的墨笔速写画,都是非常有趣的。这些画都用中国墨水画在粗纸上,作风和材料都是很难得的。”(见《续西行漫记》)海伦走时带走了很多材料,包括长征画稿。后来海伦同斯诺离婚,生活很困难,画集不可能出版。黄镇出任驻美联络处主任,多次见过海伦,还打算帮助她。

海伦去世后,其委托侄女把她的遗物,包括长征画稿,捐给了斯坦福大学胡佛研究所。2014年,驻美大使崔天凯大使看到这些画稿,辨认出这是黄镇的长征画稿。黄镇夫人朱霖知道后,积极促成了画集出版。她认为画集应该属于党和国家的,不是个人或家庭的财产,捐献了著作权。2015年,由国家版权局经办,画集著作权由中央文献研究室保管。2017年,中央文献出版社根据原稿出版了新的《长征画集》。

(三)

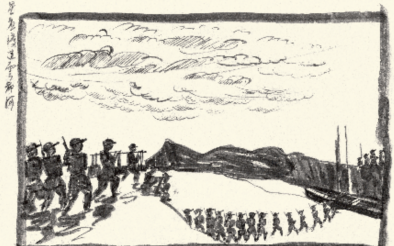

一直以来,收录在黄镇同志《长征画集》的第二幅漫画作品,作品标题是《过湘江》。直至2014年,发现海伦保管的黄镇这批长征画稿原稿,这第二幅漫画作品的左上角,当时黄镇题写了这幅漫画名称为《星夜渡过雩都河》。作品是用炭笔作画,勾出一幅夜景图:在静寂的晚上,远处的连绵群山,显出黑色的轮廓,近处的沙坝,沙坝外是渡口、河水,岸边停留着船只,夜晚的云朵在微风中宛如精灵般的神秘,一排排红军战士排着整齐的队伍的黑色身影,他们背着包裹和步枪,有的挑着担,迈着坚定的步伐,行进在沙坝上、船上,在河对岸上,依旧是红军战士一排排排着整齐队伍的黑色身影。

刘海风说,“我们一直在关注中央红军集结于都出发长征,看到红军长征的八个主要渡口,特别是这石尾渡口,让我们清楚地了解了红五军团那段光辉历程,也明白了《星夜渡过于都河》那幅漫画内涵。”

当天下午,原先的行程是安排黄文和刘海风二人,参观赣南省苏维埃政府旧址暨长征前夕毛泽东同志旧居何屋。由于考虑到黄镇长征前夕担任红五军团政治部文化科长,于是我对二位老人说,今天下午,我们沿着“红五军团长征集结于都出发线路”参观,从于都县与兴国县交界处开始,一直至部队渡河处,得到了黄文和刘海风的许可。

(图为参观步前红五军团军团部旧址)

(图为参观步前红五军团军团部旧址)

(四)

下午,我们一行首先来到兴国县五龙圩。五龙圩系兴国县最南端和于都县交界的圩场,这里位于兴国县社富乡南端,以圩背五条山埂称为五龙得名。五龙村除苏区时属于都县仓前区管辖外,民国前后均长期属赣县社富乡管辖。建国后1954年,随同社富区划入兴国县至今。

兴国县五龙村委干部闻讯前来,邀请大家在该村部一楼会议室落座,五龙村书记介绍了该村的红色历史、及红色文化赋能乡村振兴情况。

长征前夕,五龙圩这里有红八军团和红五军团二支部队经过。根据“朱德关于红五军团向集中地域移动的部署致董振堂、李卓然电”(一九三四年十月十六日)和“朱德关于红五军团转移到雩都地域并调独三、独十三团到兴国阻敌南下致董振堂、李卓然并项英电”(一九三四年十月十八日)的指示,1934年10月18日,红五军团将兴国城南防务移交给江西红军独立3团、独立 13团,全军团于当晚在兴国县潋江镇的竹坝村、洪门村和埠头乡草坪(今枫林)村、玉口村一带出发,在夜色掩护下向于都方向转移,经社富、黄岗、五龙圩于19日拂晓到达于都仓前。

接着,黄文和刘海风一行乘车从五龙圩往于都方向行进。车子进入于都地界,那映入眼帘的崇山峻岭,陡峭山路笔直挂在半山腰,那大片茂密山林中,偶尔可见隐隐约约的房屋,如散落夜空的星星点点;行驶在山间的车子,忽而攀上山岭,忽而又落入山谷,高高低低、弯弯曲曲,如在绿色波浪里起伏。

不一会儿,由仓前经里泗庙、杨梅坳到达罗坳镇步前圩,下车来到步前红五军团军团部旧址参观。1934年10月19日下午,派驻红五军团中央代表陈云在罗坳步前村陈屋(今步前红五军团军团部旧址),出席了红13师营长以上干部会议,与到会的干部讲了当前形势、任务和目前工作中的几个问题,会议开至下午 15 时。会后,陈云率各团首长去位于罗坳村的于都河石尾渡口(今罗坳村石尾组)考察徒涉场,从石尾渡口开始渡河,先以一小部徒涉,后改为全部用船渡河。

我们从步前红五军团军团部旧址出来,直接沿着323国道行驶,穿过一大片田野,终于来到贡江河畔石尾渡口。

石尾渡口也叫小溪口渡口,属于罗坳村石尾组,这是老渡口,有二个上船位置,河水大时在上石尾渡口,平常时在下石尾渡口。渡口河对面是小溪口,小溪口位于罗江乡白田村和上溪村之间,即左边是罗江乡白田村塘坎组、右边是罗江乡上溪村下屋组,南岸也有二个上船位置,上小溪口渡口是平常使用,下小溪口渡口是应急渡口。平常有一只客船,有二名船夫撑船,一人负责撑船、另一人掌舵,可坐二、三十人。在这里撑船的船夫,全部为白田村姓胡的,石尾渡口没有船,每天由对面划过来接送。石尾渡口二江(大江、小江)三地(白田、上溪、石尾),坐船一般都要经过大江、小江。

当时红五军团13师从石尾渡口渡河,经上溪村(小溪口、大坑),至高滩村、洋坑村、苏坑村,至罗家渡、太坪村(塘湾里、茶公坝)、小溪乡流源村、田心村、高石村、至祁绿山镇金沙村(刁擞、野坑坳)、畚岭村、嵊背村、水坞村,至安远县塘坑乡塘村......

据罗坳村石尾组村民吕金禄说,他的爷爷吕广瑢是名失散红军,爷爷当年长征到达信丰时受伤回家;爷爷告诉他,长征渡河那天晚上,在石尾、中埠的大片沙坝、河面上,看见满江的红军(自北向南)过河至对面上岸。

(图为参观步前红五军团军团部旧址)

(五)

之前,历史博物馆对石尾渡口进行了修缮打造,在河畔边还建了一座大型雕塑“军民鱼水情”,雕塑坐南朝北,以一面迎风招展的红军军旗为背景,旗下有一条渔船行驶在波浪间,船头上有一男一女,男子站在船尖,戴着斗笠手握竹篙撑船,身后的女子右手提着一盏马灯、左手拿着一只鱼篓。

黄文和刘海风正端详着这座雕塑间,突然,黄文回头大喊一声,手指着远处东南方向,“那不是父亲笔下漫画中的景色吗?”顺着看过去,在贡江的东南方向,远处的连绵群山,尤其是左侧突出一个尖尖三角形的高山,右边连着群山,近处的河水、渡口,在岸边停留着一条小渔船。是的,这幅实景与黄镇《长征画集》的第二幅漫画作品《星夜渡过雩都河》景色大致相同。

那天是2023年10月17日下午4点半,黄文老人顺着上石尾渡口的鹅卵石台阶,一步一步走到渡口底端,她停留在一段石板上,眺望着河流、远方,河风吹拂起她的白发,她一言不发地站在那里。这时,时光仿佛凝滞了,又仿佛穿越到89年前的那个夜晚,我眼前仿佛看见一排排排着整齐队伍的红军战士,从我们身边悄然走过,河岸边从四面八方涌来的男女老幼、涌向渡口,一杯杯茶水、一顶顶斗笠、一双双草鞋,也送不尽对红军的无限情义,红军战士回头凝望苏区根据地的山山水水,依依惜别送行的战友和乡亲们......(图为长征漫画《星夜渡过雩都河》黄镇作)

许久、许久,黄文老人说了一句“天晚了,天有点晚了”,才转身上到岸边与我们汇合。在渡口转弯处,有一棵高大的榕树,大概要二、三名壮汉伸手才可抱住,我和刘海风老人在前面走,等我们回头一看,黄文老人还没有跟上来。于是,我们着急往回走了十多米,走到渡口转弯处的榕树下,只看见黄文老人停步,慢慢地蹲下身,双手将脚下的泥土捧起,放在旁边一起,又从口袋里掏出一条手绢,平展在地上,然后将一把泥土捧在手绢上,小心翼翼地包好、叠好,听见她嘴里轻声念道:“我要把它带回北京!”

面对此情此景,突然,我的双眼濡湿了,眼前开始变得一片模糊......

二天后的10月19日,刘海风老人还向我发来微信,“感谢你为我们安排的行程,让我们想看而没有想到能看到的许多地方。我们已到赣州,不日就回北京,带着美好的记忆回去”......