柴里村又有新变化了。

先是三月初六,村里举办了一场热闹非凡的庙会。村中心小广场,提前几天就开始忙碌起来了,搭建舞台,粉刷墙壁,布置展板,划分小摊位置,一派节日的喜庆。为了迎接这个盼望已久的大事,全村男女都走出家门,来到这里。年富力强的小伙子,搬木板递绳索,扯电线搭灯架,为戏台的搭建忙前忙后。年龄大的老人,他们干不动活了,就每天到这里看看,那里瞅瞅,为自己村里也能逢会、也能搭台唱戏开心得如同孩子。

柴里是好事连连。在成功逢会不久,老人日间照料中心也投入使用。

老人们亲切的把“老人日间照料中心”称为“老人食堂”,是今年春天建成并投入使用的,坐落在中心广场的党群活动中心一层,全村75岁以上的单身老人,每天都可以在这里免费吃到可口的饭菜。

俗话说“民以食为天”,对于75岁以上的老人来说,面朝黄土背朝天的终年劳作,使他们的身体状况不如从前,在失去劳动能力的同时,吃饭也成了问题。村委会成员知道,那些单身老人,儿女出外打工不在身边,如何让老人们吃饱饭、吃好饭,如何让他们儿女不在身边也能安享晚年,以韩峰为首的村支部把这事作为急需解决的问题。他们挨家挨户摸排了解,对全村单身老人的具体情况做了充分调查,并以最快的速度做出了相应对策:建老年食堂,解决老人吃饭问题,让出外打工的儿女们放心。

他们说干就干,购买灶具,购买碗筷,在村委会成员的集体努力下,很快,在刚刚落成的党建活动中心,老人食堂开张了。村委们考虑特别周到,为了方便老人们进出,他们把一层最好的房子作为就餐地,专门聘请村内踏实能干的樊珍、秀丽做炊事员。

走进老年食堂,就能看到干净整洁的灶具、碗筷摆放有序,灶台、操作台能照出人影。宽敞的饭厅内,几张餐桌排列整齐,隔壁的休息室三张床铺,整齐地叠放着崭新的被子,供老人作短暂休息。餐厅墙上“孝老从我做起,敬老从小开始”的标语,传达出村委成员、柴里人对老人的关爱,温暖而贴心,与餐厅相连的“图书室”彰显着柴里人对文化的重视。

此后,每天中午,就会看到居住全村各处的老人走出家门,去往食堂吃饭。大米,面条,包子,烩菜,一周五天,天天不重样。每一个到这里吃饭的老人,脸上都洋溢着幸福的笑容。以往,老人们每天发愁吃什么,怎么吃,如今,一到饭点,他们就相约去往食堂。坐在一张桌子上,吃着相同的饭菜,聊着国家的建设,说着村里的变迁,他们充满感情的说“还是生在中国好,还是共产党的政策好,还是咱们村的领导班子好!”

这不,中秋节前夕,就餐的老人们议论着节日那天,食堂会给大家安排什么饭菜。

“估计是饺子吧,总归是过节么。”

“我猜应该是臊子面。包饺子太麻烦,两个炊事员根本不可能包出几十个人的饺子。何况,咱都是七十多岁的人了,吃饺子不好消化。”

“兴许是大烩菜呢。一人端一碗烩菜,拿一个雪白松软的大馒头,想一下都觉得香!”

那两位尽职尽责的炊事员知道老人爱吃什么,能吃什么,她们尽可能地满足每一位老人的个人需求。

柴里新变化还体现在妇女的精神面貌上。党建中心前的活动广场可容纳千人,每天晚上,收拾完碗筷,妇女们就会相约前来,在广场跳起欢快的广场舞。那优美动人的舞姿,那变幻无穷的舞蹈动作,那陶醉其间的张张笑脸,绝不输城市的广场舞大妈。

与中央打造社会主义新农村同步的是,村里正在重修古建筑。柴里村曾经是文化名村,村中心有玉皇楼、娘娘庙、戏台等古老建筑。说起这些建筑,上了年纪的老人,都能说出几件与建筑有关的故事。随着几次重大运动,那些标志着柴里曾经繁华的古建筑,就只留存在老人们的记忆中了。

与中央打造社会主义新农村同步的是,村里正在重修古建筑。柴里村曾经是文化名村,村中心有玉皇楼、娘娘庙、戏台等古老建筑。说起这些建筑,上了年纪的老人,都能说出几件与建筑有关的故事。随着几次重大运动,那些标志着柴里曾经繁华的古建筑,就只留存在老人们的记忆中了。

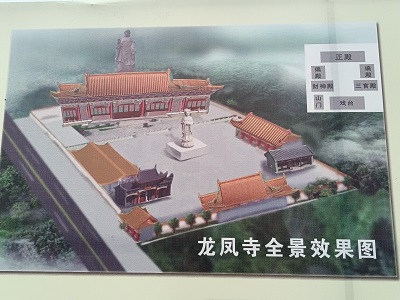

为了恢复以往的繁华,村委会决定修复部分古建,三管庙就是其中之一。新修建的三管庙包括山门殿、主殿、西偏殿、东偏殿、前配殿、地宫以及戏楼。建成以后的三管庙,势必成为柴里的地标建筑,也将成为临汾市一个靓丽的风景点。可喜的是,三管庙重建工作已经破土动工, 完整的设计图,忙碌的挖土机,精心操作的工人,预示着柴里曾经的辉煌将慢慢得以重建。

与其他乡村一样,在社会主义新农村建设中,柴里的村貌正悄然发生着变化,尤其值得一说的是,在老龄人口越来越多的时候,柴里老人实现了老有所依、老有所养、老有所乐。这得益于中央的农村政策,得益于柴里的村委干部。