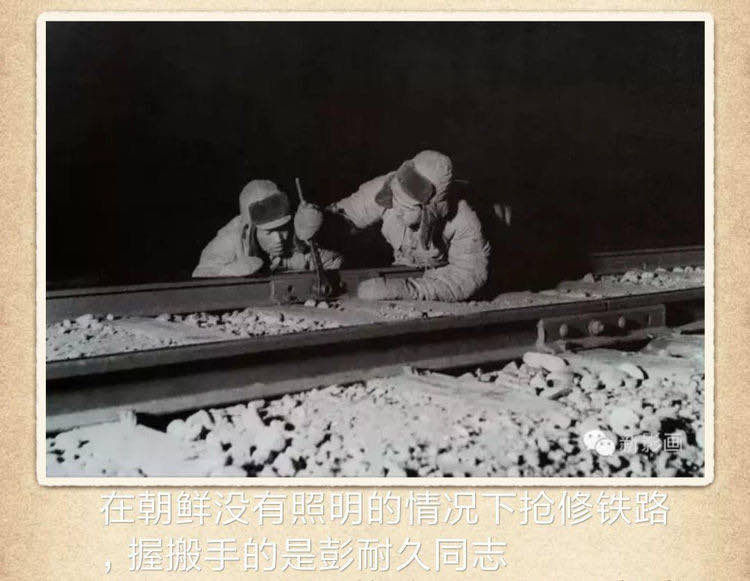

这是一幅见证铁道兵在抗美援朝战争中夜间抢修铁路的经典老照片,曾经刊登在1954年3月3日铁道兵报报头左侧的醒目位置。照片将其中的铁道兵战士与“打不烂、炸不断”的钢铁运输线永远定格在一起,定格在血与火交融的峥嵘岁月里。

彭耐久,1927年10月出生在山东章丘县(今济南市章丘区)。1947年2月在齐齐哈尔参加由中国共产党安排组建、之后发展为铁道兵的东北民主联军西满护路军七团四连,同年8月加入中国共产党。

彭耐久同志历任班长,副排长,排长,副连长,连长,侦查参谋、作训参谋,副营长、营长、团后勤处长等职务,曾多次立功受奖,为中国人民的解放事业和祖国的建设事业作出了贡献。1987年离休,2013年10月病故,享年86岁。

1950年8月彭耐久所在部队接到上级指令,奉命立即停止陇海铁路复旧工程(河南省陕县会兴镇至交口东站(今三门峡车站)三大高填土的涵洞工程),北上东北吉安整编、集训。

同年10月,中国人民志愿军赴朝作战,拉开了抗美援朝战争的序幕。22岁的彭耐久随最早一批入朝的铁道兵部队,跨过鸭绿江,进入朝鲜,执行“前进抢修”任务。

那时志愿军正在进行第一次战役,所需物资、弹药,全靠国内提供。恢复朝鲜北部铁路运输,保障线路畅通和铁路运输安全,是部队入朝前期的任务。由于刚入朝,对朝鲜的铁路情况不熟悉,抢修中遇到许多困难,党委确定以连为单位分布在满浦线(满浦─西浦)上,边抢修边前进,打通全线铁路。

最为艰苦的是修建顺川至平壤路段。那年冬天,朝鲜大雪纷飞、气温极低,天上敌机不断轰炸扫射。部队突然接到命令,火速徒步行军从江界赶往顺川,打通满浦线其中的顺川至平壤路段。由于白天敌机不断的轰炸,他们夜行昼宿,摸黑在雪地里行走。带的干粮三天就吃完,只能在路上向老乡借点包米、荞麦,有时只能抓把雪充饥。走着走着确实太累太困了,手拽着前面人的衣角,一边儿走,一边儿睡。

经过八天八夜艰苦跋涉后,部队终于到达顺川,迅速全面铺开投入线路的抢修之中。彭耐久所在二十一线路团三营九连,冒着敌机狂轰滥炸,发扬不怕牺牲、勇往直前的精神,率先完成任务,将线路修到朝鲜首都平壤,保证军需物资顺利运往前线。

1951年8月随着战局发展,敌机原先采取的“全面封锁,寸寸切断”的阴谋失败以后,集中对新安洲、价川、顺川三角地区重要咽喉线段进行“绞杀”,尤其对价川附近至龙源里一带的铁路即“29公里”处,日夜不停地轰炸。每天出动200架次飞机,约投下400多枚重磅炸弹,平均每两米中弹一枚。炸得最严重的地段,坑连坑,坑套坑,到处是炸烂的枕木,扭曲成奇形怪状的钢轨和碎弹片。

二十一线路团接到上级命令,打通价川-龙源里这段朝鲜北方铁路三角地的咽喉,扭转那里铁路严重瘫痪的局面。要求做到随炸随修,夜夜通车,将军需物资源源运往前线。

为了减少线路被炸时钢轨变形,战士们在白天不通车时,将鱼尾螺栓卸掉,晚上通车前再安上。但螺栓卸掉容易,在漆黑的夜里,用旧呆板手将螺栓重新上在钢轨上,非常费时费力,随时可能影响夜晚军需车辆的通行。此刻,前线反击战正进入最缴烈阶段,急需装备、弹药和粮食补给。时间就是胜利,时间就是生命!

成功的速度取决于我们是否拥有最好的工具,就如同在前线杀敌渴望有一把好枪一样。此刻铁道兵战友们最想拥有的武器就是适用工具。

战斗在抢修路桥的最前沿、时任二十一线路团三营十一连排长的彭耐久,看到战士们缺乏抢修工具,心中非常焦急。现有拧螺丝的老工具不灵活难用,严重影响铁路的抢修速度,怎样才能解决这个问题,缩短现场抢修时间?为了和敌人抢时间争速度,他苦思冥想、日夜钻研,甚至不吃不喝,头脑里终于有了“活动螺丝搬”(也叫活动螺丝把)的雏形。

当时由于敌机轰炸频繁,破坏严重,抢修次数多,各种材料都非常奇缺,根本没有可提供彭耐久制作“活动螺丝搬”的现成原材料,只得就地取材。他冒着生命危险,在敌机的狂轰滥炸下,在随时可能爆炸的定时炸弹的缝隙间,到被我军炸毁的敌方坦克上寻找有用材料。

由于制造此工具需选用一定硬度的钢材,制作出的“活动螺丝搬”质量才好、才经久耐用。彭耐久夜以继日,边抢修、边制作、边修正,靠小火炉及铁锤对锻件反复敲打,制作过程非常艰辛,时时刻刻都在考验他的智慧、体力,乃至恒心。

功夫不负有心人!经过反复修正、尝试,“活动螺丝搬”终于研制成功,并立即应用于现场线路的抢修。战友们使用此工具抢修铁路,感觉非常灵活省力,质量也坚硬耐用。此工具的研制成功,立刻使工作效率比原来提高了四倍。

“活动螺丝搬”的发明制造成功,不仅在抢修铁路中发挥巨大作用,在关键时刻也曾发挥它巨大能量。同是一师二十一线路团战友史阜民,曾用“活动螺丝搬”尖的一头代替螺栓连接钢轨,让祖国开来的十八列军列顺利通过敌机封锁区的大桥,避免天亮后暴露被炸的险情。

在国内铁路建设中,“活动螺丝搬”继续发挥作用,再立新功。

(修建成昆铁路的战士手握“活动螺丝搬”,讲述抗美援朝前辈研制它的故事,教育战士发扬革命优良传统,争取更大胜利!)

彭耐久心系祖国和人民,心系铁路和前线,急抢修之所急,勇于担当,敢于创新。在抢建抢修中不断发现和解决问题,总是利用一切可利用的时间,见缝插针,改进工具。

在发明了“活动螺丝搬”后,彭耐久发现在制作工具时用旧“铁冲子”冲孔,不仅浪费时间和铁料,还冲不圆。于是他不骄不躁,继续苦心钻研,利用破坦克上的废件,又发明出灵活好用的“手摇钻”,冲出来的工件又圆又好,冲孔工效比以前提高一倍。

为解决螺丝短缺问题,彭耐久又改造150个不配套的螺丝,新做360个螺丝。在没有锯锉的情况下发明创造出“丝锥板牙”,填补了当时器量检测工具的空缺。他制造的五副“板牙”,在满浦线价川抢修中发挥重要作用,受到上级嘉奖。

在战友们共同努力下,二十一线路团不但做到了夜夜通车,而且都达到“抢20时”的要求,满足了前方军运的需要,受到了上级表扬。为了表彰彭耐久和战友在抢修价川龙源里“29公里”处战斗中突出表现,二十一线路团在抢修间隙举行庆功会。(前排左一为彭耐久)

铁道兵团第一师第二十一线路团入朝后,从鸭绿江畔一直“前进抢修”战斗到平壤、南沸流江、临津江和东线的长林里等处。期间现场抢修工具严重不全、战土们手中现有都是些简单的标配工具、且仅有的工具陈旧老化,完全不适用现场抢修用,极度影响抢修线路的工作效率。如一师战友杨连弟在抢修大桥落水,被救上来时手中还紧紧攥着一把小小的钳子,并说:手松开就没有抢修工具了。在抢救大同江大桥时,遭敌机轰炸,五名战士牺牲时手中也紧紧攥着工具。彭耐久为提供抢建抢修需要,还设计制造出“跺子”、制作“扒距子”“穿心钉”等急需工具,受到上级的通令嘉奖,荣立三等功两次。

彭耐久1950年10月入朝,1953年12月回国。在抗美援朝战争的三年多时间里,荣立二等功两次,三等功两次,通令嘉奖两次。获朝鲜民主主义共和国颁发的军功奖章两枚。1953年1月、1954年5月参加了铁道兵第二、第三届庆功大会。1954年5月参加抗美援朝铁道兵英雄模范功臣庆功大会,在北京怀仁堂开会期间接受朱德、王震等中央领导会见,并在中南海享受国宴。

这张1954年3月3日铁道兵报头左上角,登有彭耐久在朝鲜夜间抢修铁路照片,同日头版有全国人民慰问解放军代表团代表慰问铁道兵以及铁道兵领导机关举行干部大会欢迎王震到职的重要报道。

抗美援朝距今已经过去72年多了,当年的报纸也已陈旧泛黄,但这张照片频繁出现在报纸、杂志、电视上,出现在志愿军铁道兵老战士的回忆录里,成为抗美援朝留给世人的深刻印记。

在朝鲜三年多的时间里,彭耐久和战友们一起,为铁道兵抗美援朝的历史,书写了光辉灿烂的一笔。

(作者简介)彭丽昆: 1969年11月随父母从云南转战湖北(襄渝铁路),祖籍山东济南章丘,现居住武汉。作者是一名标准的“铁二代”,生活在部队大院,从小听着军号声长大,对军人有深深的感情!