古都北京,世界闻名,到北京游罢紫禁城,不能不看胡同。老北京四九城,有一千多条胡同纵横交织护持着紫禁城,这是北京的名片,由元大都沿袭至今,已有七百多年的历史。在历史的长河中,胡同文化是北京的一大特色。哪条都有说头,哪条都有故事。我住的金鱼胡同在北京很有名,胡同正东正西,东接米市大街,与半个民国史的史家胡同隔街相望,西与中华第一街王府井为邻,从门口西望,故宫的东华门尽收眼底,在清朝,这可是内阁官员和年事已高的一二品大员出入的地方,这样的地理位置,自然故事很多。

我家在胡同中间,从我家往东隔两三个门儿,半条胡同都是那家府邸。那府正名怡园,俗称那家花园。园主即晚清军机大臣,体仁阁大学士那桐。那桐是叶赫那拉氏的佼佼者,晚清旗下三才子之一,他官运通达,职位高显,在外交、财政、民政多所院府衙门主持大局,会做官、能理财,同外国使团和北洋政府关系很深。清华大学的“清华园”、“清华学堂”都是他的题字。那府横向并联七进,三百多间房,占地二十五亩。味兰斋、吟秋馆、澄清榭、双清精舍、翠籁亭、筛月轩、乐真堂,内有慈禧、光绪所赐的匾额,外有六角亭、池沼假山点缀其间。在清末民初这儿可是京城首屈一指的名园,顶级的社交场所。北洋政府经常在此接待贵宾政要。谭鑫培、梅兰芳等大腕也多次在此登堂。1912年,孙中山到北京来,曾三次在这里出席欢迎会,一时风光无两。随着紫禁城末日的到来,北洋政府和民国的相继倒台,怡园衰败。新中国的太阳升起来,解放后,一九五二年,这里,一部分盖了和平宾馆,其余的还属那家,一个不大的红漆门老关着,从没见有人出来过。和平宾馆有个地下剧场,我在那儿看过京剧《龙凤呈祥》,没完没了地唱,也听不懂,就上来推门口的转门玩。和平宾馆很高。从我家的院子里能看到顶层墙上的霓虹灯,每到五一、十一夜晚,彩灯点亮了,两只和平鸽的翅膀还能煽动,很好看。楼里住的都是苏联专家,经常有高个儿大鼻子的外国人从我家门前过,寒冬腊月,滴水成冰,那些棕眼卷发的女人竟然还穿着裙子,玻璃丝袜高跟鞋,哒哒哒地走来,我穿着厚厚的棉袄棉裤,坐在门墩上,冲着她们大喊:“德尔啦斯基。”那些人一愣,然后从红红的嘴唇中吐出洋味十足的“你好!”飘然而去,留下一股香风。

那家对面一溜儿高墙,没有门户,因此东边很冷清,除了去红星电影院,我很少到东口去。西口最热闹,因为有著名的东安市场。那会儿小汽车很稀罕,只准从东向西单行,过来了,我就追着跑,就爱闻那汽油味儿。学龄前,我到市场里只为两件事:还书,送饭。母亲爱看书,书大多是从这里的旧书摊借的,《七侠五义》《醒世恒言》《啼笑因缘》,每到周末,我便抱着母亲看完的书来还,还书从北门进,一直要走到最南端,那时小,又贪玩,东张西望,看什么都新鲜,经常迷路。一九五三年后,公私合营,爸爸是公方经理,管市场所有的烟酒摊,遇上盘点回不来,我就去送饭,“小少爷来了?”经常听到一些人这么称呼我,还点头哈腰的,怪怪的,听着特别扭。百货大楼没建的时候,东安市场是王府井最热闹的地方,这里的商铺鳞次栉比,琳琅满目,人多味儿也杂。东来顺的涮羊肉,鹤年堂的中草药,北门口儿的冰糖葫芦、奶油炸糕,特别馋人。每当走过这种食品摊,都忍不住咽口水。我最喜欢的是画店,最南头路东有一家,专画伟人像,站在马恩列斯毛的巨幅画像前,就爱闻那油画散发出的特有的松节油味儿,脚站麻了才走。

童年真正忘不了的味道还是在小摊上。从家门口往南,成丁字形,是校尉胡同。西面驻军,东面有三条胡同,把口的都是卖杂货食品的老头儿,我喜欢那个白白胖胖的,他姓王,很慈祥。那两个,一个黑、干巴瘦,一个凶巴巴的。冬天到了,我到王爷爷哪儿去,几分钱就能买到一大块酸枣面,一点点舔着吃。春天来了,看见我,他就笑眯眯的招手,然后慢慢地起身,拿出一小段秸秆,在一个玻璃罐里一搅一转,一坨白蜜像个小火炬,再抓一把青杏递给我,我说没钱,他说:“不碍的,赊着吧。”那青杏特绿,咬一口,酸的受不了。这时赶快舔点蜜,倍儿爽。现在老了,口干的时候想想,还流口水。

从第一个小摊儿往南是冰渣胡同,那儿是个死胡同,走到东路北是贤良寺,这寺可大有来头,是清代八刹之一。这里原为康熙十三子允祥的府邸,后来做了寺庙,为雍正帝钦赐。因为离皇宫近,便于官吏进京述职,不少名人在此暂住。曾国藩、左宗棠、张之洞、李鸿章、康有为,唯李鸿章在此办公居住的时间最长,直至离世。新中国成立后寺庙香火日衰,办了个贤良寺小学,因是私立,没什么人去,不久也就停了。白天我经常带弟弟去哪里玩,还捡过一个木头的带金粉的小狮子。弟弟胖,我瘦,困了,他趴在我的背上就睡着了。我驮着他,他的大脑袋来回晃,我的背像个大虾米腰似的弯着走,就怕他摔着。幸好有个好心的大妈赶上来帮我托着,好不容易才把他背到家。

诺大的府地,宽敞的院落,空空荡荡的,后来就用来停灵。这里的僧人为逝者念经,超度亡灵。念经都在晚上,棺材居中昂着头,守灵的人有的披麻,有的一身缟素,男前女后,都低头跪着,一脸戚容。棺材两边是光秃秃的和尚列坐,他们身披大红袈裟,左边的敲打吹奏,右边的合十诵经。随着鼓乐声起,僧人的声浪骤起,此起彼伏,那些人都闭着眼,口中念念有词,唱的什么词也听不清,但围着看热闹的人不少,我从人缝中挤进去听,那圆润、丰满,浑厚,温婉的和声真的很好听,我喜欢音乐,大概和小时爱听唱经不无关系。有时我还爱绕到灵柩的后面,去看那些纸糊的车马。烛影闪跳,经幡摇曳,偶人僵直,神头鬼脸,让人不寒而栗。好在这些东西随着做完法事,出了殡,也就化为灰烬了。

我真的对音乐感兴趣是在东单三条幼儿园,从贤良寺再往南,过了协和医院路西就是。五十年代初,能上幼儿园的孩子极少,我们六个姐弟中,也只有我是幸运的。虽然时间不长,但影响深远,在那里我第一次听到钢琴那美妙的音响,展览了我平生第一张画。当老师说家长要来参观时,我睡不着了,终于有一天,我偷偷潜回园里,扒着高高的窗户往教室里看。啊,找到了,一个花瓶,一枝乱蓬蓬的花,摆在正中间,靠着墙,妈妈就要看到啦,心里咚咚跳。几十年过去,那个画面还在脑子里印着。

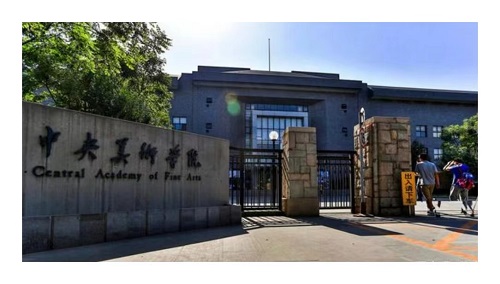

从幼儿园回家,往北走,过了帅府园,就是中央美术学院。有时我会跟着我幼儿园的小伙伴混进去。教学楼的楼道并不宽,墙上挂着很多素描画,地上杂乱地放着高低大小不等的石膏像,男的女的,老的少的,深眼窝,卷头发,尽是袒胸露乳一丝不挂的。这让我很吃惊,直到后来学美术才知道大卫、伏尔泰、维纳斯、被缚的奴隶、掷铁饼者这些名字。没想到我的画儿还在这儿展出过,那时学校已经迁出,这里成了美院的展览馆,这是后话。不过那时我就对画画儿着了迷。画什么呢?我从人家送给爷爷的画中选了一副,慢慢打开卷轴,一个用墨线画的披头散发满脸大胡子的人逐渐出现,他一手持宝剑,怒目圆睁。另一只手抓这一个小鬼。妈妈说这是钟馗,是捉鬼的,满红的底色是朱砂。这画很长,家里的桌子小,只好拿到院子里,铺在地上。地也不平,我找了一张大纸,站起来看,趴在地上画。我从小有个习惯,画画儿找难的,而且一口气,画不完不吃饭。经常是到了晚上才吃早饭,谁叫也不行,起先还有人催,后来就没人搭理我了。这么大画,一两天都画不完,只好铺了卷,卷了铺,没有内行指教,仅凭兴趣肯定到处是问题。每当我泄气的时候,母亲总是鼓励我,还说我是天才,然后指出我的不足。画儿画完就挂墙上了,我们住的虽是北房,但没有大伯的高大,六尺中堂下面打不开,下面的部分就卷在床上。有一年夏天,雨特别大,后房山洇水,画被浸湿了,就卷了放在条案上,夜里耗子作祟,画儿被啃成了锯齿状,无奈就撕了生火用,半盒火柴都点不着,一道蓝光过后光冒烟,一会儿就灭了,记得有好几幅画都这么毁了。现在想起来挺后悔,搁现在拍卖,恐怕哪幅也价值不菲。“无知是最大的残忍”这话一点没错。经我手毁的还有几块名人的匾,那是后来上中学迷上了木工活后的事。

后院东墙和七号也是一墙之隔,那儿是交通大队的驻地。一般晚上灯都黑的早,有一天却灯火通明,还能听到锹和镐声,扒着墙头看,北屋大殿里好像在挖什么,不时有东西扔出来。第二天就看见院子四周堆满了偶人,大的高过窗台,小的不过尺余,很多都带着泥土,有人说是辽代的木俑。木俑雕刻得很精细,形象表情都很生动。仕女慈眉,金刚狰狞,文官高冠博带,武将甲甲胄虬髯,大多木俑都是彩色的。那时人的文物意识浅薄,不懂它的价值,把它当垃圾,看见有人拿,我也挑了几个喜欢的抱回家,还挺沉的。几天后,面目全非,色退了,通体开裂,越来越大。大伯家有个男佣,我们叫他柳大爷,他用独轮车推回来不少,劈了当柴烧,很多俑是柏木的,绞丝,根本劈不动。不久他就病了,脖子后面长了个大包,整天躺在床上痛苦地呻吟。有人说这是砍头疮,因为得罪了神灵,所以得遭报应,好不了,只有等死。幸亏协和医院离得近,母亲带他去,放了脓血,捡回一条命。

有几个晚上,妈妈一直在灯下做活,我就凑上去看,妈妈说:“你该上学了。”一身新衣服,还有一个蓝色的小书包,我高兴极了,我将走出胡同,到一个有个大教堂的学校去上学。我天天搂着小书包睡,就盼着走进校门的一天。可是妈妈却说,还得考试,考不上就得再等一年,这一下,我又睡不着了。

2023年7月3日于北京为之斋

7

7