“26军,76师,227团……”

刚刚睡醒的父亲对病床前的我说着这些,语速缓慢但清晰坚定。我知道,这是父亲当年的部队番号。对我说这些干嘛?好像老爷子又犯迷糊了,把我当成上午来医院看他的朱干事了吧。想想也不对,那些老干部处的干事比他们这些老干部自己更了解他们的生平,对他们说这些不是“往纽卡斯尔送煤”吗?看来还是对我说的,提醒儿子不要忘了老子的经历。

父亲是在淮海战场上参军的,火线入党,那时他们的部队应该还不叫这个番号,好像叫华野八纵。后来,父亲随部队参加了渡江战役、解放上海,再后来就是抗美援朝。

父亲是真正打过仗的军人,用邓小平同志的话说“是在战场上听过枪响的兵。”他们那一代军人大多是这样,用出生入死甚至九死一生说他们都不为过。对我们这些和平年代出生长大的人来说,那样的人生经历难以体悟也令人敬畏。

父亲说,打进上海后他们的团部住在一间外国人的银行里。一天,团长上厕所,警卫员端着枪守在门口。突然,厕所里传出团长的高声喝问:什么人!警卫员一脚踹开厕所门冲了进去,只见团长手提裤子看着头顶上的水箱发愣。原来,团长上完厕所起身时墙上的水箱自动冲水发出的动静把团长吓了一跳。

父亲是把这事当笑话讲的。父亲说他转业多年后曾在南京的一条街上遇到过那位团长,那是一次怎样情景的相遇?父亲没细说,我也不能乱猜。父亲的部队是正规野战军,又参加过那么多著名战役,应该有很多精彩的战斗故事。可父亲基本没对我们讲过他经历的战斗,给我留下较深印象就是诸如团长上厕所那样的“逸闻趣事”。

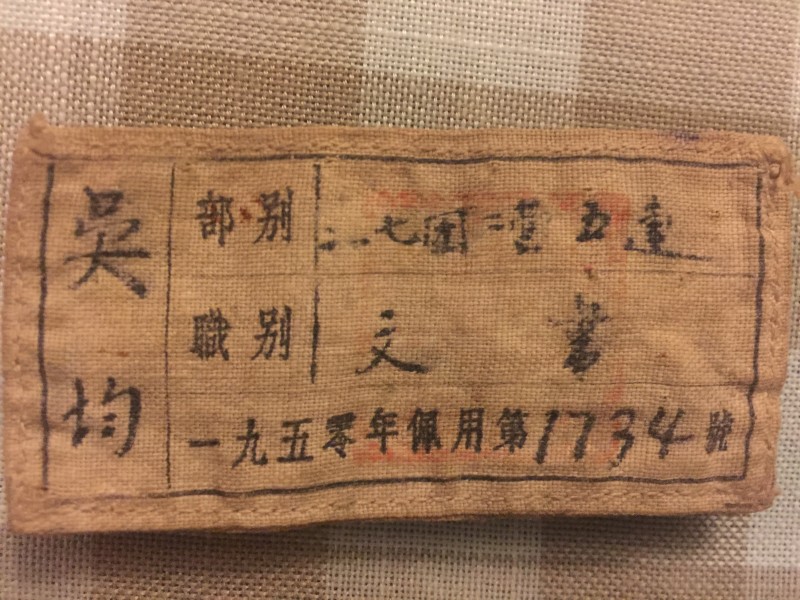

我有次听见父亲自言自语:“泼——妖——漂,漂亮的漂。”我觉得莫名其妙。父亲窃笑,告诉我这是他们当年在上海休整时来部队给指战员上文化课的女教员教他们的汉语拼音,那位女教员是个高中生,长得很漂亮。我知道父亲在咱部队里算是有文化的,渡江战役前就当文书了,不至于打完上海后还去学汉语拼音。父亲说,他们当时的营长文化程度低,上女教员的文化课很积极,那时营长经常自言自语“泼——妖——漂,漂亮的漂。”后来营里官兵开营长玩笑就叫他“泼——妖——漂,漂亮的漂。”

看来,晚年的父亲开始怀旧了,不由自主地想起了他们的营长。应该还有连长、排长、班长……晚上头靠头睡在一张炕上的战友。父亲一定想起了很多往事。

父亲去世后,我写了篇题为《三营长的爱情》的小说,就是以父亲说的这个“逸闻趣事”为起点的。

在我很小的时候,父亲有次在家里招待他的两位老战友,三个大男人喝酒聊天,喝着喝着竟然哭了起来。那次他们应该回忆起很多共同经历的战斗和牺牲的战友。具体说了啥我记不住了,只模糊记得他们多次提到抗美援朝。估计在父亲的战斗记忆里,抗美援朝是最艰巨的。美军的火力强大他提起过,和国内战场比起来那是令人恐怖的火力。美军的装备水平他也说过,他说志愿军每人要背着好几斤重的棉被行军,美军是鸭绒睡袋,既轻便又保暖。志愿军的干粮袋里是饼干或炒面就着雪吃,美军是罐头,罐头里有面包、牛肉、脱水蔬菜甚至还有香烟。有次他们缴获了几个这样的罐头,小战士好奇拉开了一个,忽然听见嗞嗞的响声,班长大喊:炸蛋!小战士赶紧将手中的罐头扔了出去,全班卧倒。过了好久那扔出去的“炸蛋”也没炸,胆大的战士上前捡回那“炸蛋”,发现它就是个罐头,那嗞嗞的响声是罐头里的加热装置,为的是给牛肉和脱水蔬菜加热。

父亲说他们部队是从上海直接被用闷罐子火车拉到丹东的,在丹东火车站听过毛主席在天安门的讲话广播后就开过鸭绿江入朝参战了。他们部队原来是要去解放台湾的,部队里有不少广东、福建等地的南方兵。很多南方兵根本适应不了东北的冬天,穿着棉衣棉裤再裹上毛毯还是浑身发抖。有些南方兵江都没过就被打道回府了。

过了鸭绿江才知道,和朝鲜相比中国东北的冷算是小巫见大巫,零下三四十度的气温,一尺多厚的雪铺天盖地。志愿军移动主要靠战士们的两条腿,大多是连夜在冰天雪地里急行军。部队给战士们发了棉鞋,要求战士们行军时穿胶鞋,停下休息时换上棉鞋。有些小战士根本顾不上换鞋,一休息下来倒头就睡,一觉醒来,那脚已然不听使唤了。而且胶鞋和坏死的脚冻成一个冰坨无法脱下,医生只好将鞋和脚一并锯了下来。“脚指头冻掉了”不是说笑,整只脚冻掉了都是父亲他们亲眼所见。

父亲承认志愿军在火力及装备上和美军不是一个档次,可说是有天壤之别。但他却很瞧不上美军的战斗力。他的理由很简单,就是美军打仗怕死人,多死几个人就鬼哭狼嚎,再多死点就撤了。用父亲的话说:“打仗怕死人还打什么鸟仗?”

据说后来邓小平在和撒切尔夫人谈香港问题时也说过类似的话——中国人打仗是不怕死人的。撒切尔夫人在人民大会堂台阶上那次世纪之摔很可能跟这句话有关。

在朝鲜战场上的“逸闻趣事”父亲也说过一个,说有次大撤退,部队大冬天渡过一条河撤到后方,撤下来的官兵们都穿着单裤褂,后方棉衣棉裤不够,只能盖着棉被躺在炕上。女兵们撤下来时棉被也没有了,只能挤进男兵的棉被,他的被窝里就挤进来位小女兵。

据资 料,26军入朝后参加的第一场战役就是长津湖战役。那是一场中美两军都不愿提起却又不得不载入史册的战役。读过《战役史》的军校学员自不必说,普通百姓也都通过文艺作品对那场著名战役有所了解。父亲生前没有对我们说起过长津湖战役,但他应该是那场战役的亲历者。父亲说的那次大撤退是不是长津湖战役中的一个小片断呢?父亲没说,我只能猜测可能是。

料,26军入朝后参加的第一场战役就是长津湖战役。那是一场中美两军都不愿提起却又不得不载入史册的战役。读过《战役史》的军校学员自不必说,普通百姓也都通过文艺作品对那场著名战役有所了解。父亲生前没有对我们说起过长津湖战役,但他应该是那场战役的亲历者。父亲说的那次大撤退是不是长津湖战役中的一个小片断呢?父亲没说,我只能猜测可能是。

后来,我将女兵钻进男兵被窝的情节写进了小说《拥抱》里。

《拥抱》和《三营长的爱情》都是我自己比较满意的小说,读者的反响也不错。这两篇小说的共同之处就是它们都以父亲在战争年代的“逸闻趣事”为起点。虽然小说的大部分情节是我编造的,但父亲的亲身经历无疑对小说能立住起到核心支撑作用。

两年前,银河悦读中文网站的独上月楼站长对我说起网站要组织作者参与《百面战旗红》写作的事,问我是否有兴趣。说实话我开始并无太大兴趣,因为我没参过军,参与这样的写作似乎没啥充分理由。但我还是在职业习惯驱使下开始整理“百面战旗”相关资料,无意间发现有面战旗授予了八路军129师386旅769团3营10连,这支部队后来演进沿革成为第3野战军26军76师226团2营4连。这不是父亲他们部队的兄弟部队吗?父亲他们部队会不会也有一面这样的光荣战旗呢?

我为自己找到了参与《百面战旗红》写作的理由。将一百面战旗的受旗部队及其演进沿革全部整理完后,遗憾没有找到与227团有关的战旗。不过,226团和227团同属76师,这面战旗也算和父亲的老部队有关。于是我决定参与这次写作,按时交出了《夜袭阳明堡 虎口拔獠牙——夜袭阳明堡战斗模范连》的初稿。

父亲很少生病,其实母亲说父亲刚跟她结婚时有严重的关节炎和老胃病,经常一吐就是一脸盆黄水,只是到我们记事时已经调理得差不多了。父亲临终前那次住院是我印象中父亲唯一的一次住院。父亲平时对我们话不多,住了院话也不多。住院后期父亲往往处于迷糊状态,对我说部队番号那次算是清醒的,部队番号说得准确且清晰。当时病房里除了他就是我,他应该是对我说的,当然说他是自言自语也说得过去。还有一次自言自语是在透析时,那时是父亲住院的更后期了,整个透析过程中父亲似乎都在昏迷中,透析结束推回病房前父亲突然大喊一声:“打倒李登辉!”虽然父亲还是闭着眼睛,但那句口号喊得清晰且响亮,我、护士、其他病友都被吓了一跳。

看来,父亲不仅怀旧,他也关心时事。李登辉闹两国论就是父亲住院前一段时间的时政要闻。

父亲离开我们多年了,他那些非同一般的经历也随着他去了。很遗憾当年没有“逼”着他多讲一些他的战斗故事,哪怕是“逸闻趣事”也好啊!