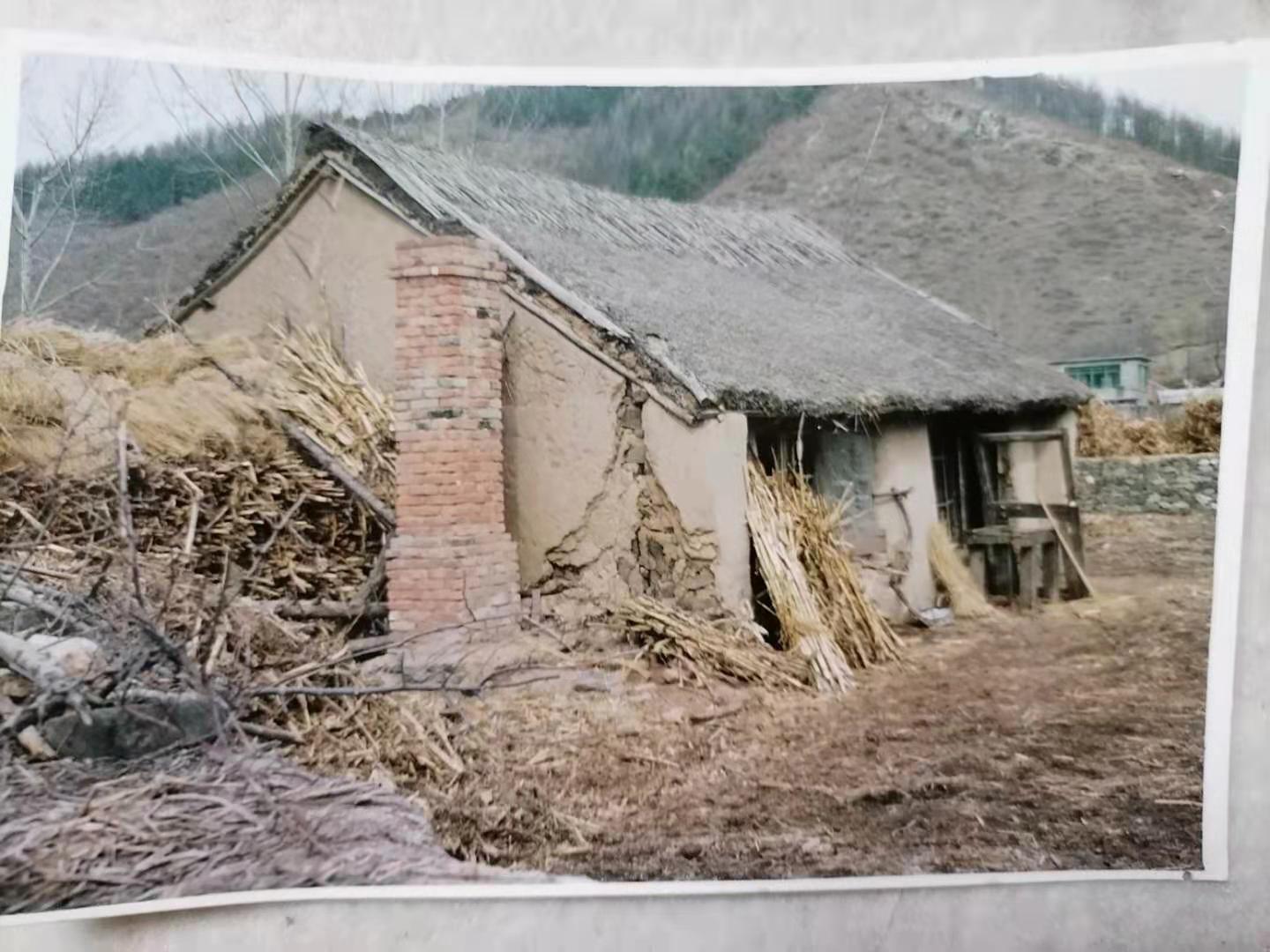

1981年初春的一个晚上,月出东山,四周静悄悄。刚刚住上花了800元买到手的两间茅草房,我和爱人都很高兴,给我们带孩子的奶奶嘴里刁着烟袋,抱着重孙女。四周的木杖子(栅栏)都被原房主拔掉装车拉走了,一头大黄牛也许很好奇,溜溜达达进院来拱了拱窗户。奶奶急忙抱起两岁的重孙女,我抄起烧火棍便冲出房门把牛赶跑了。

“光赶跑不行啊!等咱睡着了,牛再进来怎么办?”惊慌中,爱人说道。

“怎么办,只有一个办法,连夜把杖子(栅栏)夹上。”我说。

爱人用疑惑的目光看着我说,“拿啥夹啊?”我没有马上回答她,而是朝道西的学校走去。

每年春天,学校都给学生布置交柴禾的任务,操场西侧有几堆学生刚刚交来的柴禾,我便跟值班的校领导说,因为着急夹杖子(栅栏),想跟学校买点柴禾。值班的校领导爽快答应,并亲自经手点数。

我把柴禾扛到院子,爱人看见了,便马上出来跟我一起扛。早春二月,大地还没有完全解冻,我找来尖镐刨杖沟。月到中天,银白色的月光下,我不停地挥动尖镐,每刨一镐都要用力,杖沟里满是泥水。一会儿工夫,汗水就湿透了后背,直冒热气。爱人一趟趟地搬柴禾,也是汗流浃背。当把一圈杖子(栅栏)夹完进屋的时候,已经午夜了。

甭管房子好坏,有了属于自己的房子,才感觉真像过日子。

夹上了杖子(栅栏),不仅有了安全感,而且也像一户人家了。房子虽然很破,但房前屋后有菜地,吃菜的问题完全可以解决了。院里的一口洋井(压水井)水很旺,而且好喝,下课的时候,常有学生跑来喝水。天旱了,井水还可以浇地,我家的菜自然长得好。

洋井也就一米来高,女儿小时候常压水井玩儿。一天,女儿一口气压出了四桶水,累得小脸通红。女儿见学校操场上有双杠,嚷着要去玩,因为学校的双杠高,她够不着,我用几根木棍在水井前面给她做了一副双杠,4岁的女儿俩小腿儿一悠就上了双杠,还能打个空翻,玩得相当溜。看当时的样子,如果有人指导训练,女儿还兴许成体操运动员呢。

别提水井了,有件事儿一辈子都后悔。那年冬的一天,水井冻了,我用稻草熏,直到天黑才化冻出水。进屋后,爱人把煮好的面条给我盛了一大碗,我风卷残云般吞了,肚子还感觉很空。

“还有吗?再来一碗!”爱人笑着说,“还有。”接过空碗,她去外屋(东北话把厨房叫外屋)过了一会儿,盛来了不足一碗。我看了看问了一句,“你吃了吗?”她又笑着说,“吃了。你能吃都吃了吧!”我信以为真,便三下五除二将一碗面消灭了。吃完才感觉饱,谁知,家里仅有的挂面全下了锅,好在事先给女儿盛了半小碗,可她饿了一晚上。这件傻事蠢事耿耿于怀几十年,时至今日,每次煮面条我都能想起当年闹出的苦笑话,并一定让她吃好,以补当年过错。

1983年春节,是我们一家三口自己过的第一个春节,也是最幸福最快乐最难忘的一个春节。一是因为风俗,新住进的房子第一个春节不能空着;二是爱人刚刚通过考试由代课教师转为公办正式教师,一家三口都吃上了皇粮。

好像从我中学毕业开始,我家过春节的春联都是我自己写,而且内容都是原创,现在回想起来,虽然接地气,但多数都不规范。红土庙的两间茅草房因为在乡政府后身墙外,要出去得转两个弯。所以,这一年的春联是这样写的:“弯弯曲曲出茅庐,曲曲弯弯上高峰。”

除夕的年夜饭,小炕桌上两个菜,一个是肉焖土豆干,一个是凉拌绿豆芽,还都是用饭盒盛的,一瓶极普通的红酒。女儿围着饭桌斟酒,先给爸爸斟一杯,再给妈妈斟一杯,来来回回斟了好多次,趁我们不注意,她自己也喝一口,结果三口人都有点醉了。女儿小脸通红竟然在土炕上浪了起来。

其实,真正的幸福快乐不是富有,而是苦中知足,苦中有乐。

农村老旧茅草房,是老鼠和蛇最喜欢光顾的地方。每到晚上熄灯后,头顶纸糊的篷里,老鼠便欢起来。几只老鼠互相追着来回跑,踩得纸篷嘭嘭响,有时候还掐架,吱吱叫。不光纸篷里有老鼠,柜底下也常有老鼠出没。

奶奶过生日,头一天晚上爱人给奶奶包了20多个酸菜肉馅饺子,结果被老鼠盯上了。夜深人静时,老鼠把饺子搬得一个没剩。第二天早上起来,爱人一看饺子一个都不见了。奶奶说,“看看柜底下,也许能找到。”“找到了也不能吃了。”我说完用手电筒往柜子底下照了照。果不其然,20多个饺子都在柜子底下,有的已经被啃破了。

奶奶的生日饺子被老鼠糟蹋了,我俩特别生气,奶奶说,“你们的心意我领了,等于我吃了。”

1983年夏季的一天,女儿跟太奶正在炕上玩儿,一条小蛇从柜子底下爬了出来。开始,太奶没看见,女儿不知是蛇,用小手指着爬到炕中间的小蛇,喊,“太,虫一一虫一一”太奶吓得赶紧把重孙女抱到北炕,然后用两根木棍把小蛇夹住丢到外面。

我和爱人下班,听奶奶说起蛇爬进屋的事儿,异口同声地说,“好险啊!”顾不得做饭,马上把柜子底下东西翻出来,用手电筒仔仔细细地查看了一番。

之后的几个晚上,我都不敢睡觉,害怕再有蛇爬进被窝里。

那个年代,每到春天必须上山打柴禾。虽说老家卢堡离红土庙不远,家里也给送柴禾,但庄稼院长大的我俩对割柴的活不打怵,还是利用星期天到附近的山上割一些。每次,都能割20多梱,两轮推车装得满满的,邻居们看见后夸我俩能干。看着柴禾垛一点点增高,我俩很有成就感。

一个星期天,我俩又到离学校不远的东山割柴。因为山脚已经没有柴禾可以割,便爬到山顶。有道是,“无限风光在险峰”,山顶不仅“风光”好,柴禾果然也好,我俩兴奋地甩开膀子割起来,到中午时已割了30多梱。

可能是高兴,也可能是注意力都在割柴禾上,我将脚下一块很大的石头踩动了,因为山很陡,这块石头连蹦带跳地朝山下滚去。“山下就是公路啊!要是把过路的人砸着可就坏了!”我刚想到这的时候,只听山下有马铃铛响,我一看,“有一辆马车正从北向南来。完了!今天要出大事儿!”此时,石头还在以巨大的惯性朝山下滚去。

此时,我的脑袋一片空白,好像瞬间就大祸临头。

马玲铛还在响,车夫好像听到山上下来了石头,便朝马身上使劲儿甩了一马鞭,马一激凌,猛地往前跑了几步。那块石头贴着马车的尾部冲过了公路,滚到路边的水沟里停了下来。

吓傻了的我站在那里两腿发软,一动也不能动,足有十分钟才缓过神儿。

人有时候太高兴了,容易有不好的事发生。

尽管两间茅草房,但我们的小日子过得还是挺像样。特别是岳父岳母跟我们一起生活后,两位老人不仅帮我们带孩子,帮我们侍弄菜地,还给我们盖了仓房,砌了猪圈。岳父原是一位非常棒的老庄稼人,干起农活特别专业,有好几次看我干活太笨,当场批评了我。

有了猪圈便可以养猪,星期天,我和爱人得去采猪食菜,下了班还得忙喂猪。也许是我俩都把心思用在了工作上,对猪的伺养不够精心,先养的一头猪怎么也不上膘,竟然瘦得皮包骨,往供销社卖的时候,供销社闲太瘦,没法验等,不收。好说歹说,给个五等吧,其实就是等外。这事儿让同事和邻居好个笑话,连女儿都跟小朋友说,“我爸卖猪卖了个五等。”

第二头猪,养到不足百斤的时候,突然连续几天不吃食,眼看不行了,找明白人看,建议马上杀了吧。那天,赵奇、李惠卿等几位老师上完课便过来帮忙。几个人忙乎大半天,晚上都在我家吃猪肉喝酒,其实他们主要是捧人场,劝我俩别上火。因为那天早饭没顾上吃,加上累和上火,喝不到二两酒,就醉得我将脑袋伸到粮袋子里,像醉死的驼鸟一样,人事不知。几位老师放下筷子和酒杯又来忙乎我。

“百无一用是书生”,从此之后,没敢再养猪。特别是被提拔为学校领导后,更没有精力管家。

上世纪80年代可以说是生机勃发的时代,也是人人上进的时代。为了实现学历达标,解决“一桶水与一碗水”的问题,教师进修学习成了时尚和热潮。寒暑假,教师们都要出去学习深造。幼儿期的女儿就要经受想念之苦。我出去学习时,女儿虽然也找,但有妈妈在家,还好一些。她妈妈出去学习,而且一出至少半个月,可苦了女儿。

每次,她妈妈都得从尿道走,晚上,见妈妈还不回家,便哭着跟姥姥要妈妈。姥姥为了哄她,便让她每天往花盆里插一根火柴棍儿,等插够了15个,妈妈就回来了。一次,她妈妈学习时间延长两天,女儿插够15根火柴了,还不见妈妈回来,便哭着说姥姥骗人。她妈妈每次学习临回来的头几天,女儿都嚷嚷着去车站接妈妈。从我们家到红土庙供销社门口的车站差不多有一里地,祖孙俩要走很长时间,半道上,姥姥还得背着她。

那时候,同事和邻居见到我女儿,“问妈妈去哪了?”女儿就撅着小嘴巴说,“学习去了。”“想妈妈吗?”“想。”

因为我和爱人学习的内容不同,多数时间,有一个人在家。暑假里,她学习期间,我便带女儿。学校门口是一条小河沟,我抱着女儿坐在小桥上,捡了一堆小石头,让女儿一个一个地往河里扔石头玩儿(看外孙儿的时候,又重复了这个情节)。还常常把女儿放到自行车的座位上,我坐到货架上,一手把着女儿,一手把方向,在学校操场上溜圈儿玩。一年暑假,因为我俩同时出去学习,请岳母来带女儿,而此时正是汛期,岳母淌着过膝的水过河,差点没被河水冲倒。

女儿的思念之苦和岳母的辛苦,换来了我俩学业上的成果,双双拿到了东北师范大学的函授本科文凭,从小就懂得“学习”的女儿,最后也考上了东北师范大学,成了一名大学教师。

红土庙中学地处偏远,条件较差,规模又很小,只有6个教学班,教师队伍也相对老化,但师生们都努力上进,不甘落后。那个年代,虽然没有补课费,但老师们补课的劲头却十分足。校长魏广臣带头给学生补政治课,老教师张文丰、赵奇、李春林经常把学生叫到办公室,进行单独辅导或一对一批改作文。刘洪林、王秀芳和吴志才三位数学老师,为了提高学生成绩,千方百计找机会补课。

1984年,学生戴庆莲抚顺师范考试进入了体音美加试分数线,为了提高加试成绩,体音美三科老师,利用一切可以利用的时间进行辅导。到清原县城加试的时候,由我带队,美术老师付文绪、音乐老师韩兴岩随队辅导。晚上在县招待所房间里,两位老师不顾疲劳,一直辅导到很晚才休息。加试音乐的时候,轮到戴庆莲进去考试,我们三个老师着急地把耳朵贴在窗户缝里听,样子很搞笑。

1985年,学生刘博加试,韩兴岩老师因为有事,考试当天才赶到清原。从车站到加试点差不多有两公里,韩兴岩老师为了赶在加试前到,竟然一路跑到加试点。正在焦急的我,看到气喘吁吁跑来的韩兴岩,感动得一把抓住了他的手。

老师的无私奉献,学生们的刻苦努力,红土庙中学取得了很好的教育教学成绩,可谓桃李满天下,赢得了很好的社会声望。虽然因为并校,红土庙中学已经不在了,但红土庙中学曾经培养的学生们还在为社会做着贡献。

写到这里,有件事必须提一下。为了拼升学率,我犯了一个终生不可原谅的错误。1984年,迫于中考升学的压力,经学校领导班子研究决定,将仅有的两个初三毕业班打乱,按照成绩分成一个好班,一个差班。其中家住下老坎名叫李秋的女生,被分到了差班,原本这名学生很上进,很努力,只是基础差一些。

那天,我公布完分班结果后,李秋就哭了,而且哭得好伤心。第二天,李秋没有来上学,从此辍学了。

李秋,你在哪?我要当面向你道歉!

如果说我在红土庙中学做了一点什么,或者说,我有什么优点,只能说是在理论探索方面做了一些努力。刚毕业参加工作时尽管每月30.5元的工资,但为了开阔眼界,提高教育理论素养,自己花钱订了《上海教育》、《浙江教育》等好几种教育理论与实践的高档次杂志。在清原教师学校进修时,发现图书馆有许多中外著名教育家的专著,如获至宝,便借回家边研究边做笔记,其中最感兴趣下功夫最多的是前苏联教育家苏霍姆林斯基的专著。

我记的学习笔记现在被当校长的外甥潘英借去,潘英有一次跟我说,“老姨父,我觉得苏霍姆林斯基的教育理论永远都不会过时。”

有了先进的教育理论指导,我的语文教学和班主任工作都有一点新意。一次,在县教育局召开的部分班主任座谈会上,我的发言受到时任教育局长王克勤的赞赏,王克勤局长后来调到辽宁省教育科研所后,还跟我保持联系。在我担任红土庙中学副校长兼教导主任后,我便把学到的先进教育理论用在了学校教学管理过程中,并在农村中学如何为当地培养有用人才的研究方面有了一定成果。教育局原副局长孙宝贵看到我写的论文后,特别激动,鼓励我说,“祥云,农村中学为当地培养有用人才是一个非常重要而且非常有前景的课题,希望你好好研究,争取出一些成果。”

1988年春,在清原召开的教育理论年会上,我的发言得到了在场的辽宁省教育科研所黄利群所长的肯定。后来黄利群所长听说我调到铁岭,还特意跟时任铁岭教育局长领导吴汉臣、高东昌推荐了我。

积极探索,不断提高学习力和研究力应该是我人生成功的一个因素吧。1991年开始的老干部工作,我也是当成一门学问研究,撰写并出版的《老干部工作研究》专著,得到省委老干部局领导肯定和全省同行的认可。

红土庙8年,让我刻骨铭心,让我永生难忘。清澈的柴河水,滋养了我;故乡的亲人,在我困难的时候帮助了我;红土庙中学的各位老师,在我工作出错时原谅了我;奋发向上、刻苦求知的学生们激励并成就了我。

红土庙是我人生的出发地,也是我人生的训练场,更是我人生的加油站。

柴河蜿蜒西流,顺着柴河流淌的方向,我带着爱人和8岁的女儿到了铁岭,并都在铁岭成就了人生。如今,又随着柴河水来到了海滨城市大连。

曾经多少次,我深情地眺望波涛滚滚的大海,因为那里有家乡柴河的浪花。

前不久,我在现代诗歌传媒上发表一首《故乡的小河》的小诗,就把这首小诗作为本文的尾声吧。

故乡的小河

常常流进我的梦乡

夏日的中午

母亲坐在河边一块石头上

洗着一家人的衣裳

我光着小脚丫

在水里尽情地嘻戏玩耍

全然不知母亲的愁苦与悲伤

故乡的小河

久久在我心中淙淙作响

在河边的沙滩上

我曾经凭着想象

堆起了一座城市的模样

故乡的小河

远远地流淌

先是蹦蹦跳跳地进了柴河

后又欢笑着入了辽河

一路前行不回头

最终奔向了大海的方向