一首悠扬的歌曲,在我出生后就一直响在耳畔、萦绕了我一生,那是妈妈哄我睡觉的哼唱:“北风那个吹,雪花那个飘,雪花那个飘,年来到……”

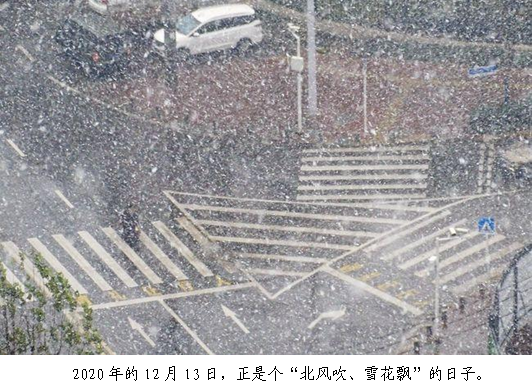

没有想到,2020年的12月13日,正是在这样一个“北风吹、雪花飘”的日子里,我们兄弟姐妹,与亲爱的妈妈诀别了。此时,我们刚失去爸爸整一年,又没了妈妈……

尽管心里知道总会有这一天的,可当我触电般联想到,从此真的没有了爹娘的那一刻,我还是大泪奔涌、寸断肝肠!

我恨庚子年!从小我从老师那里知道了“庚子年”、八国联军入侵京城,那是血泪,那是民族灾难深重!

我恨庚子年!不知从哪来的新冠病毒,屠戮人类,上千万的人们染病、上百万性命逝去,多少家庭以泪洗面。

我更恨庚子年,让我从此没有了亲爱的妈妈……

2020庚子年啊,真的让我好崩溃、好沉重!

2020年年初,刚刚料理完爸爸的后事,疫情就席卷而来。大连和北京先后都被划成了疫情风险区。人们响应政府号召,戴口罩、勤洗手,待在家。大连和北京间的交通也基本中断,可是,可是重病在医院的妈妈怎么办啊,只能托付给了保姆小刘了。

在那样的日子里,远在北京的我,怎能不对大连牵肠挂肚。每一个电话铃声,都是那样的惊心;每一个视频联络,都是那样的沉重!

一天天熬啊,好容易熬到北京基本解封、大连基本解封,我立刻又开始了在北京与大连之间奔波。

当隔数月后,我突然出现在大连友谊医院妈妈的病床前时,不会说话的妈妈突然睁大眼睛,发出“啊啊”的喊叫,出了一头汗!

看着被病魔折磨得皮包骨头的妈妈,我顿时就泪涌不止。我知道她认出了我;我知道她是在责怪我们为啥几个月不来看她。可她哪里知道,我们母子是被该死的疫情所阻隔,哪里知道这森严的医院门口是进不来的!

妈妈也是一位解放军老战士。妈妈姜宝娥,1931年6月25日生于山东省牟平县后姜家村。我的姥爷和姥姥,都是最典型的中国农民。妈妈是长女,共有兄弟姐妹七人。

妈妈生逢在地主剥削压迫、日寇侵略扫荡、国民党反动派进犯滋扰的乱世,遍尝艰辛和苦难。是共产党的引领,她走上了革命的道路,成为村儿童团长。1947年3月,年仅16岁的她,加入了中国共产党。1947年5月参加人民解放军,后来成长为胶东军区文工团团员。

妈妈与战友们在烽火硝烟的解放战争中,克服困难,排演节目,鼓舞士气。在敌人封锁、部队断粮仅靠海边捕鱼维持的日子里,作为共产党员的妈妈,常常以积攒的咸菜、补充的布鞋作为每月上缴的“党费”,以支援更困难的同志,表现着困难环境中共产党员的坚强信念。

妈妈是一位党性观念极强的共产党员。晚年她已经病的很重,不会说话、小脑严重萎缩,已不能像正常人那样理解问题了。可有一次当医生要给她做一项检查时,她就是不配合,强烈挣扎着拒绝,弄的医生很为难,我和弟弟也累的一身汗。

我突然想到一个办法可以试试。于是我严肃地和她说:“姜宝娥同志,这是党组织要求你配合作的一项医疗检查,请您务必配合完成党交给的任务”。没有想到啊,神奇出现了。我的妈妈竟然不再挣扎了,非常配合医生做完了检查。我的内心一下被震动、被感动:她都病成那样了,可当听到是要完成党组织交给的任务时,竟然还是毫不犹豫地去完成。我知道,不论她怎样糊涂,但妈妈的思维最底层,仍然坚守着共产党员的信念和顽强意志。这就是精神的力量。

妈妈的这种铁铸的党性原则精神,也时时地影响着我。记得我在做党务工作时,有一次,一位基层支部书记为难地向我反映,有同志对党组织根据中组部要求统一党费计算标准和补缴相差党费有意见、闹情绪。我让其中意见最大的同志来找我。在推心置腹的谈心谈话中,我就讲了这妈妈战争困难时期,根本没钱交党费,竟然以组织发的咸菜、和老乡送的拥军鞋做党费缴纳的故事。我深情地告诉这位同志,这可不是杜撰的励志故事,这是我妈妈讲给我听的亲身经历!

我告诉她,按中组部统一党费标准,是从严治党的要求。和过去的不规范比,我们可能是多交了一点党费,可你以为是交给了谁?是交给了老板、资本家了吗?不是交给了我们的信仰了吗?!

说到这,那位党员脸红了,眼睛湿润了,连忙起身向我歉意地说道“高总别说了,我明白了,我知道应当怎么做,请组织放心……”从此,各基层支部这次党费统一标准的工作非常顺利。我非常感慨,我自豪:我有一位共产党员榜样的妈妈!

1948年10月以后,妈妈转为山东军区文工团、解放军第100师文工队;1951年10月转为长岛守备区文工队。后又随部队整建制转为新生的人民海军序列,成为人民海军文工团第一批文艺女兵,后来成为海军青岛基地文化部创作员,担任党支部书记。

妈妈在海军文工团时代,学会了舞蹈,还会拉小提琴,成为一朵非常有艺术气质的军中小花。妈妈排演过《白毛女》。从此她一生最爱哼唱的乐曲就是“北风吹”…… 在部队新式整军中,妈妈竟然和爸爸一样,也是刻苦识字,书写苦难家史,成为部队扫盲标兵。

当年,为了响应毛主席“没有文化的军队,是愚蠢的军队,而愚蠢的军队是不能战胜敌人的”教导,全军开展了向高玉宝等标杆学习的扫盲运动。而妈妈,被称为海军的女“高玉宝”。

1953年9月,妈妈被党保送到海军第六文化速成中学、中国人民大学预科和人大新闻系学习。总政首长有意撮合,海军的女“高玉宝”和陆军的男“高玉宝”成为同班同学,后来,成为革命伴侣,总政文化部首长亲自当“红娘”,还亲自做了爸爸妈妈的证婚人。这在当时,成为一段人们津津乐道的佳话。

爸爸去世前,我曾在医院陪伴病重的爸爸。爸爸自知可能来日不多,每每清醒时,他就迫不及待地和我倾谈他一生的经历。其实这许多我早就听过无数遍,但我愿意再次倾听,说什么我都全身心地倾听。当他又讲到和妈妈相遇这一段时,爸爸脸上竟然兴奋得露出了红晕、全无了病态,眼眸中闪出幸福的光亮……

爱之深,情更深。爸爸总不忘特别重复地告诉我说,“爸爸和妈妈的名字,可是有玄机的呦:‘玉宝’、‘宝娥’两名置于上下两行排列,则横唸和竖唸,都是玉宝和宝娥”呢! 躺在病床上的爸爸,说着说着,眼泪竟然又出来了:“燕飞你知道我为什么最终和妈妈走到一起了的吗?价值观相同、信念一致!那年我写的小说《高玉宝》出书发表了,组织上给了八千元稿费。那是八千元呐,在当时可是不得了的大数。有人说可以在北京买一个四合院了!我一个农村的穷孩子,做梦也不敢想会有这么多钱”!

“怎么处置这笔巨款?让我几天晚上睡不着觉。我知道,我是一个被党救出苦海的苦孩子,没有毛主席,没有共产党,没有人民军队,就没有我高玉宝!我不想当有人羡慕的‘有钱人’,我不能忘本”!“当我把苦恼跟和一些人诉说时,能感到是一些不屑的表情和讥笑。可和有一样苦出身经历的同学加战友姜宝娥倾诉时,她的回答和看法,和那些羡慕我“有钱”的人,可完全不一样。她不贪恋钱财,坚决支持我把稿费捐我们事业最需要的地方”。

当年,蒋介石一直叫喊“反攻大陆”,福建前线炮火连天。于是,在妈妈的支持下,爸爸将稿费的一半,捐给了福建前线的战友们;另一半,则送给了组织派来帮爸爸改稿、正在生病的荒草伯伯。从此,玉宝和宝娥两个年轻的心走到了一起。于是,我有了令我骄傲和自豪一生的、革命的爸爸、妈妈!

上世纪50年代 ,妈妈边读书,边哺育我们姐弟三人,是多么不容易。大跃进那年,我们都还很小。三年自然灾害,妈妈宁可自己挨饿,也像老母鸡一样护佑着我们三个“小不点”。记忆中,妈妈的怀抱总是那样的温暖。我和姐姐相差一岁,姐弟俩,经常为争夺着妈妈的拥抱闹腾。

是啊,妈妈爸爸的怀抱,是我们一生爱的襁褓,虽离半步,既是天涯。

当年我们家住在北京东四船板胡同。碰上“三年自然灾害”时期,日子十分艰辛。一次早上,爸爸在胡同口倒脏土时,发现煤球灰渣中有别人倒掉、啃过的鸡爪子和鸡架。爸爸竟然趁没人看见,偷偷拣回来用水洗净,再熬汤给妈妈喝,以希望能助妈妈有奶水喂养我们。你说,人要不是逼急了,一个堂堂的大学生,谁能在脏土中扒找食物?可见当年的困难有多严重。

而在极端困难的岁月里,连年出生的我们,却在爸爸妈妈的挚爱中幸福成长。1956年8月1日,妈妈正式从部队转业。1962年9月妈妈爸爸同时大学毕业,爸爸再次穿上了军装,被分配到沈阳军区。妈妈和我们全家随军来到大连市。妈妈先后在大连广播电台任记者、播音组组长。

记得一次,大连市委副书记王会全同志曾在众人面前对我说:“你可能不知道吧,你妈妈姜宝娥,可是我们大连地区我党培养的第一名科班毕业的新闻记者呢,这是有据可查的”!

1967年,妈妈因工作需要,转到大连市委对台办工作,先后任市委对台办副、正处级巡视员,直至1986年9月离休。

在新闻广播和对台宣传战线,她始终以坚定的信仰和人民军队优良传统严格要求自己,积极工作,团结群众,被身边同志们亲切地称呼为“姜姐”,处处体现着共产党人的优秀品质和作风。

离休后,妈妈依然保持着坚定的信仰,依然为儿女的进步和工作操心。她还陪伴爸爸在全国各地进行革命传统报告,做关心下一代工作。

转眼啊,我们姐弟四人也都成了家,有了孩子,更让我们感到了父母之恩——“天之大”!

转眼啊,两个旧社会的苦孩子、人民军队中的一对儿刻苦学习文化的“高玉宝”,也儿孙满堂!看着苍老的爸妈,我常常会想起那首抛洒泪花的歌:“是不是我们不长大,你们就不会变老?是不是我们撒撒骄,你们还会把我举高高”。

干休所里的妈妈爸爸已成耄耋,他们真做到了相濡以沫,直到老的那也去不了了,依然彼此当成手心的宝:爸爸妈妈的名字中,可都带有一个“宝”啊!

妈妈用她无悔的人生步履,踏响着一串红色的音符。可以自豪地说,妈妈姜宝娥的一生,是严格要求自己,忠于信仰、忠于祖国、忠于人民的一生;她以自己的89年的人生,树立起了革命干部不忘初心、践行使命的一个榜样,也是我们做儿女的榜样。

2020年12月2日,妈妈已报病危。坐立不安的我,再次匆匆返回大连,心里就升起过无限悲伤:这次回连后再返京,恐怕就没妈妈了,结果真是这样啊。

为了方便守着妈妈,我就在友谊医院5分钟路程处租了宾馆,守了妈妈九天九夜。可是,我亲爱的妈妈,还是撒手而去,就在爸爸去世后整一年的时候!我知道,妈妈这是等不及追寻爸爸去了。 在妈妈弥留之际,我在她耳旁不断轮回播放她平生最喜欢哼唱的“白毛女”北风吹的曲子。我看到,我看到了啊,妈妈最后时刻合闭的双眼,流出了大滴的泪水……我的妈妈!

“啪啪”的键盘声,敲打出了一行残酷的文字:“2020年12月11日18时33分,姜宝娥同志因病医治无效,于大连市友谊医院与世长辞,享年89周岁”……

唉!又一个老兵,走了。尽管妈妈也算是高寿了,可她是我最亲爱的妈妈啊!什么是“妈妈”,天下最最爱的字眼,就是妈妈呀!我从此没了妈妈,痛断肝肠啊!

三天后的早上,我们给妈妈送葬。天还没有亮,外边刮起了北风,飘起了雪花。这真是“北风吹、雪花飘”的日子啊。莫非老天也知道那个当年爱哼唱“北风吹、雪花飘”的女战士姜宝娥走了,特来显灵、送别?

雪飘中,按照我们汉民族的传统,我嘭地摔碎了一个瓦盆,立刻泪流上涌:“妈妈走好”!一个苍凉的呼怆声,我在心中骤响……捧着妈妈的遗像,我带领着兄弟姐妹,上了部队干休所的面包车。寒风中、雪飘中,一支送葬的车队,驶向了殡仪馆。

在鲜红的党旗覆盖下,妈妈静卧着,静卧着,好像睡着了,再也没有病痛了,再也不回应我们了……

追悼会上,我们没有用哀乐,播放的是我精心挑选的乐曲《梦中的额吉(妈妈)》。

大厅回响着哀伤的乐曲,好像一个小男孩在切切地唱:“……洁白的月光,照在我的脸旁。母亲的眼睛,在我梦中闪亮。多么思念我的母亲,希望你能陪在我身边。梦中妈妈的脸 在为我挂牵。亲爱的妈妈,她在遥望远方的天边,亲爱的妈妈,母亲的恩情永生难忘……” 我的心在呼喊:妈妈走好,爸爸在等着您啊,老俩口,又是战友、又是同学和老伴,这回终于又见面了。想起妈妈临终前不断费力地、有时是含混不清地喊着:“我要回家”,这可是真正的“回家”啊。

妈妈被推走了!妈妈永别了!我亲爱的妈妈啊,我们母子从此阴阳两隔了!

……

包裹好骨灰盒,盖上党旗,我捧着妈妈的骨灰盒,一步步地走向了骨灰存放堂。感谢殡仪馆,将妈妈的骨灰安排在了爸爸骨灰盒格子旁边,让这对儿革命的老两口“相聚”。

转眼,我又看到了在同存放间的另一位亲人:同年突然去世的、我的小姨父张大富的骨灰存放格,瞬间我崩溃了:仅仅一年啊,我竟然有三个亲人啊,都走了!有谁像我们家这样啊,一年之内悲痛复加着悲痛,三位挚爱的亲人竟冰冷地聚集在这里!

唉,这该死的2020庚子年!

恸哭之后,心里轻松了一些。接下来的日子,我和兄弟姐妹办理着妈妈的一些后事。可谁知道呢,该死的疫情在大连又卷土重来,各项防控措施又开始趋紧。幸亏我们已经提前买好了返京的车票。我和来燕和儿子,又一次主动做了核酸检测,然后告别大连的亲友,踏上了回京的列车。

汽笛一声痛断肠……我去也!列车开动了,大连注定成了我的悲痛之地。记得毛阿敏的那首动情的歌:“天之大,唯有你的爱是完美无暇”;天之涯,记得你们嘱托,永远不忘!

列车已在加速离开大连!留下的是我忍不住的泪水和这多感慨……

唉,从小到老,有多远,转眼之间。这就是人生,我妈妈光彩的人生!

转眼,2020年终于过去了。“北风那个吹,雪花那个飘,雪花那个飘,年来到……”

写于2021年元旦,北京。