童年的玩伴左起:老大淑芳、老二花九、老四老正,我是老三。

记忆中的童年是充满苦难而欢乐的,也是无忧无虑的。虽然童年已过去很多年,但那些美好的往事,像一颗颗多味的橄榄,让人咀嚼回味不尽;又像一串串五彩的珍珠,总闪烁在我的心底。

那天,高书增通知我几个童年伙伴想聚一下,叙叙旧。我欣然前往。这些童年的玩伴均已年近古稀,按岁数排序,有老大高书增,老二焦文志,老四王正民,我是老三。

几个玩伴一见面,就拥抱在一起。老大书增首先提议,多少年不见了,今天咱们一律称呼小名,谁也不准叫大名,以找回我们童年的记忆和乐趣。

老大书增,小名淑芳,完全是个女人名字,他有一个姐姐俩妹妹,老人当初怎么给他起了这么个女性化的名字,他自己也说不清楚。

老二焦文志,小名“花九”,怎么叫这么个名字?他说自己是农历九月九日生人,出生时正是农村采摘棉花的时候,于是爷爷一锤定音,就叫了“花九”。

老四王正民,他们家孩子小时候都长得胖,他姐姐小名“小胖”,他的小名老正,其实一帮玩伴中数他小,何来“老正”?

我们四家住在这个城市一条叫慕德里的古老胡同的两个院落里好多年,也就是父一辈、子一辈那种世交关系。两个院子隔着一道土坯墙,我们想一起玩了,只需吆喝一声,翻墙头就过去了,如果走大门要费时绕远很多。

老胡同里一水的小平房院落挨着院落,只有一处院子古色古香鹤立鸡群,整天朱漆大门紧闭,门楣上有个铭牌,两字“梁府”。问过大人才知是“梁八爷”的家,这“梁八爷”不是官宦人家,也非土豪劣绅,而是一代民国妇科名中医,专治不孕不育,名气斐然。夏天一日在胡同里我和几个发小见到“梁八爷”,果然白净瘦削,长髯飘飘,身穿皂色油绸长衫,六七十岁的样子,走起路来自有一份仙风道骨之态,我们连喊“爷爷好”,人家颔首微笑,也不作答,款款走去。

我和老正两家父辈都是石家庄解放前第一代产业工人出身,家父是日伪时期电灯公司后来叫电业局的内线电工。老正的爷爷是铁路大厂“二七”老工人,曾给“二七大罢工”领袖林祥谦当过通信员,老正的姑姑是抗战老八路,解放后定为七级干部,曾任北京协和医院首任院长。

淑芳的父亲开着买卖,他们家家境殷实。他父亲长得高高大大,很文静,我们称做“高大爷”。花九他父亲是个很有名望的老干部,解放前从事我党隐蔽战线工作,曾任我党“石门情报站”站长,由于身份特殊,我们这帮孩子都没见过这个“焦伯伯”。直到那年石家庄解放60周年纪念活动时,我才看到市委党史办写的怀念焦伯伯的文章,始知花九爸爸叫焦许昌,解放后任石家庄地委交际处处长、市公安局长,是把一生都献给了党和人民事业的地下工作者。

那时我们几家相处得很好,谁家做了好吃的,老人都要给我们这帮孩子送去尝尝。我们家和淑芳家交往更多一些,上辈是四个老人,高大爷、高大妈、赵大爷、赵大妈。有一年我还和淑芳回过他们老家上京村。家里有染坊、有菜园,我们可以捉蚂蚱、扑蝴蝶、烤玉米,采摘黄瓜西红柿,隔着窗户能看毗卢寺里那些精美的千年壁画;村边是一条石津运河波平浪静,蜿蜒东去。说是运河,其实应该叫石津灌区。那时淑芳叫着我的小名说,“我一泡尿可以尿到天津,信不?”说着掏出档里的东东朝运河尿去。农村生活的这一切,对一直在城里长大的我来说,都感到非常有趣而亲切。

高大爷故去那年,我们一帮晚辈给送的葬,磕头,哭得呼天抢地;高大妈心善,吃斋信佛,爱养猫,高大妈送我们一只漂亮的一身金黄毛的纯种波斯母猫“大黄”,憨憨的样子、懂事又斯文,下过两窝崽,一直陪伴我们很多年。

1955年,北京电影学院开设了解放后首届少年演员班,在石家庄公开招生,从小就有文艺范儿的淑芳约上花九就到北京报考了,他们走时没告诉我俩,我俩别扭了好多天。主考官是著名电影导演严寄洲,让他们朗诵了魏巍的《谁是最可爱的人》片段,演唱了电影“小梅的梦”的插曲。

回来不久,淑芳就接到了录取通知书,但花九没被录取,淑芳就不愿意一个人去北京了。严寄洲很喜欢淑芳的表演才赋,写信并寄来五元钱,让淑芳当路费速来北京报到。那时从石家庄到北京的火车票只要1.6元,淑芳那年14岁,思来想去,还是没有去,自此与电影演员失之交臂。

1962年年底,我从市区应征入伍,没想到淑芳也从郊区入伍,开始彼此并不知晓。新兵训练结束1963年开春,我们一起来到大兴安岭腹地的铁道兵第三师十三团,但我们不在一个连队,相距几十公里,平时也很少见面。

后来我考上了铁道兵工程学院返回家乡,淑芳也从连队调入了由林业部和铁道兵共同组成的军地联合的大兴安岭大会战指挥部(代号505指挥部)文工团,当上了一名文艺兵,每天穿行在荒原高山、密林深处,常年为战士和林业工人演出。

淑芳在大兴安岭隧道施工,这段经历成为他的小说《往事如烟》的素材和背景。

我一直认为淑芳的家庭出身是“小业主”,文革中高大爷被打成“漏网资本家”。在那个讲成分、讲政治的年代,淑芳在部队呆不下去了,被迫复原回到石家庄,在井陉煤矿职工俱乐部当了主任;每天仍是唱歌跳舞演节目,后又调回市内企业工作直到退休。淑芳退役时可谓“春风得意,抱得美人归”,把文工团一名小他七岁的漂亮演员从大兴安岭娶回家来,就成了我们的“大嫂子”。

再说二哥花九,是我们玩伴当中智商最高、学习最好、家庭最优越的一位,是石家庄最好的第二中学的高材生,1961年高中毕业根红苗正的他被保送到军校——西安军事工程学院上学,后转入沈阳空军八航校学习。刚毕业就赶上“文革”,焦伯伯被打成“走资派”, “日本特嫌”。本该是空军高级机械师的花九受父亲株连,被勒令脱下军装,退役回到石家庄,在企业工作了几十年,以高级工程师身份退休。

老四老正在棉纺四厂干机修工,一干几十年,自学成才,修理电器精通,古道热肠,人缘很好。那些年我在北京工作,家母那时体格尚健,独居的家中窗户坏了,立冬了怕冻着我妈,老正找到花九,花九从自己在的厂子派了木工给修好了。后来老正也退休了。她姐姐外号“小胖”,和我同岁,文革中在印刷厂当工人,因偶然排字失误,被打成“现行反革命”,被批斗摧残成精神分裂症,变得疯疯癫癫,几十年来时好时犯,所幸有相濡以沫的丈夫陪伴,过着悲惨难言的晚年生活。

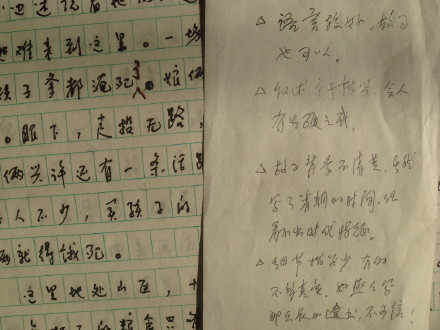

老大淑芳多才多艺,善于文艺编导,退休后不甘寂寞,拿起笔开始他的长篇文学创作。他计划写《高氏四部曲》系列小说,分别是情、怨、爱、恨四个主题,前两部小说已基本脱稿,即情篇《清泉山》、怨篇《往事如烟》都是铁道兵的生活素材,两部书稿完成后均已请北京大学中文系孙庆生教授审稿批改,只等出版。另两篇书名未定,也已起草动笔。淑芳在老兄弟们面前即席朗诵了他的小说最动人的篇章,情到深处,不禁声音哽咽,老泪横流。

北大中文系孙庆生教授对淑芳作品的审稿批语

人生是一部大写的书,经历过几十年的风雨沧桑、人生磨难,当年的玩伴已是皓首白发、垂垂老矣,不变的是那一颗历尽苦难而依旧平淡乐观的童心。看惯了天上云卷云舒,庭前花开花落,走过了大半生的风风雨雨,一颗心变得宁静而澄澈;毕竟那些苦难已经过去,新生活已经展现出种种的美好,玩伴聚首,互道一声珍重;我们相约,趁着我们还不太老,有机会兄弟们一定带上夫人们再聚一聚,携手共度这余年的美好时光。

天有不测风云,人有旦夕祸福。十年前我迁入新居,老正蹬着三轮送我两大盆他养的花,非洲茉莉和鸭掌木,碧绿的枝叶郁郁葱葱,顿使我家客厅蓬荜生辉。老正身体不好,糖尿病又加肝癌,挺了一年撒手人寰。淑芳老兄七年前查出肺癌晚期,上北京找中医调理一段,他大姐是医生,悄悄告我病已不治,只为心理安慰。

这年八一,我和石家庄铁兵驿站小彭带着“铁兵酒”礼盒和慰问品去探视老战友,那一刻淑芳很高兴,或许想起大兴安岭戍边筑路的激情岁月,他让夫人把铁道兵酒礼盒放在立柜顶上,这样他在病榻上随时可以看到。

他用枯槁的双手递给我他的《往事如烟》手稿,这是他托付给我的惟一一件事情,我明白,我要完成他的遗愿。2017年春天我的军旅散文集《五月达子香》由南京出版传媒集团南京出版社出版,书的后半部分附录收进了《纪实文学“往事如烟”》作者:石家庄愚人(铁道兵老战友高书增遗作)。书出版后,我提上一捆送给书增的大哥书太,由他转交书增嫂夫人、大姐和两个妹妹。作为发小、战友,我这份情谊尽到了,心安了,书增也可在天堂瞑目了。

如今,“儿时玩伴”半凋零,花九已是年逾耄耋的老人,在城中村的高楼里含饴弄孙,欢度晚年,我们时有电话微信联系,逢年过节,互道平安。

“笔底歌吟人老去,无限豪情系故乡”。写过童年,讴歌过儿时的小伙伴。有的已远离故乡,有的已归于尘土。但不管身在何方,魂归何处,对故乡都怀有一份情,一份爱。集天地古今之灵秀苍茫之气。书写铸就故乡之永恒。你我都是世间匆匆过客,就把诗意的爱和情都托付给这个永恒,献给天堂里的故人吧。