古阳平关位于陕西省汉中盆地西北边缘的末端,南有大巴山,北靠秦岭;西出陕西与四川接壤;东边是一马平川的汉中大平原。从地理位置上说,只要攻取古阳平关,汉中境内的大小城池就成了囊中之物。

据《勉县志》记载:215年,曹操率兵10万,从甘肃徽县攻阳平关,操兵久攻不克而诈退,守兵放松警惕,操兵趁机攻进阳平关,占领汉中。219年,蜀将黄忠在定军山下刀劈魏将夏侯渊。魏军退守阳平关,后因军粮不济,将士伤亡过大,弃汉中退关中。1935年,中国工农红军第四方面军为粉碎国民党“川陕会剿”,在阳平关不远处的蜂子岭与国民党军激战4昼夜,歼灭国民党2个团,占领勉县县城……。

大大小小战役不计其数,留给后人除了天荡山、定军山、走马岭、蜂子岭等等十几处战场遗址外,还有就是埋葬在这里的诸葛亮、马超以及古今无数为国效力的无名英雄,历史的厚重,文化的沉淀,给这方土地蒙上了神秘的色彩。

我家住在离古阳平关约5公里一个小村庄,先人是魏兵或是蜀将早已不重要了,重要的是他们子孙的命运竟然与他们如此的相似,同样做了一个为国戍边的士兵,同样在关边娶妻生子,繁衍后代。

我家住在离古阳平关约5公里一个小村庄,先人是魏兵或是蜀将早已不重要了,重要的是他们子孙的命运竟然与他们如此的相似,同样做了一个为国戍边的士兵,同样在关边娶妻生子,繁衍后代。

我常常想:我的先人们兴许是从魏国繁华的都城许昌来的吧,简或是从蜀国美女如云的成都平原来的,他们那时十七八岁,为保国安民,穿着笨重的盔甲,扛着一杆长长的戈,挥泪告别了父老乡亲,长途跋涉来到阳平关。赶巧国家统一,争纷平息,先人们虽然失去了为国建功立业的好机会,但却得到了一个儿孙满堂的和睦家庭。这时,“三国”时期的前线哨卡,就成了先人的故乡,自然也就成了我的故乡。

星移斗转,从263年蜀汉的灭亡,到20世纪90年代,历史的车轮碾过了17个多世纪。

20世纪末,我在新疆塔城巴克图哨卡旁的一个边境农场,已生活了30余年。这期间,兵团职工盖新房翻旧屋,都要到巴克图南湖苇塘割苇子。职工在割苇子时,有人时不时捡到被开春洪水冲出来的锈迹斑斑的军用马鞍、马蹬、弹夹、子弹、手榴弹、砸毁的枪拖、枪管等军用物品上缴。

每当我看到这些“宝贝”时,总想起老家阳平关,想起定军山,想起天荡山,想起蜂子岭,想起古战场上遗留的马刺、箭头、弹壳等,仿佛《三国志》和《三国演义》中描写的两军厮杀、战马嘶鸣的场面又浮现在眼前……巴克图与古阳平关,又被紧紧地联系到了一起。

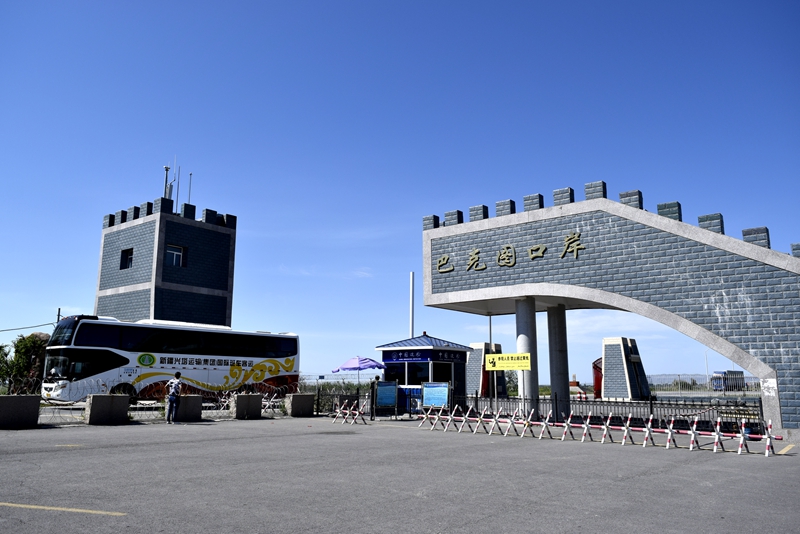

一个偶然的机会,我读了鲍尔汉写的《新疆五十年》和《塔城地区志》后,对巴克图有了更全面的了解,心中的谜团慢慢散去了。“巴克图”,蒙古语,“花园城”。1755年,清政府设立哨卡。1920年2月,沙皇旧部巴奇赤在苏维埃红军的追击下,率兵1100余人,马900匹,随同夹裹的“难民”,流窜至巴克图我方境内的南湖苇塘中。当时,新疆省主席杨增新令塔城道尹汪步端,守城团长张健依照国际法收缴入境人员武装;缴了武器的士兵,被安置在额敏县的游牧区。他们的军马每千匹为一群,烙火印后,交由蒙哈牧人放牧。同时,将陆续来的“难民”9000余人,安置在自然环境优美的现阿西尔乡克孜贝提村。有些不愿缴武器的官兵,便将武器弹药埋藏于南湖的苇丛下。后来,又有两股白俄官兵近4000人,流窜到巴克图南湖,并有一部分潜伏在塔城俄国人贸易圈内,伺机东山再起。1921年5月,苏联红军一个骑兵团从巴克图入境,其中一小部分驰入塔城,包围了贸易圈,抓获白俄官兵900余人;大部分红军直赴额敏,捣毁了巴奇赤在额敏河南岸构筑的工事。最终巴奇赤兵败,从阿尔泰逃往外蒙。

一个偶然的机会,我读了鲍尔汉写的《新疆五十年》和《塔城地区志》后,对巴克图有了更全面的了解,心中的谜团慢慢散去了。“巴克图”,蒙古语,“花园城”。1755年,清政府设立哨卡。1920年2月,沙皇旧部巴奇赤在苏维埃红军的追击下,率兵1100余人,马900匹,随同夹裹的“难民”,流窜至巴克图我方境内的南湖苇塘中。当时,新疆省主席杨增新令塔城道尹汪步端,守城团长张健依照国际法收缴入境人员武装;缴了武器的士兵,被安置在额敏县的游牧区。他们的军马每千匹为一群,烙火印后,交由蒙哈牧人放牧。同时,将陆续来的“难民”9000余人,安置在自然环境优美的现阿西尔乡克孜贝提村。有些不愿缴武器的官兵,便将武器弹药埋藏于南湖的苇丛下。后来,又有两股白俄官兵近4000人,流窜到巴克图南湖,并有一部分潜伏在塔城俄国人贸易圈内,伺机东山再起。1921年5月,苏联红军一个骑兵团从巴克图入境,其中一小部分驰入塔城,包围了贸易圈,抓获白俄官兵900余人;大部分红军直赴额敏,捣毁了巴奇赤在额敏河南岸构筑的工事。最终巴奇赤兵败,从阿尔泰逃往外蒙。

那些不愿回国的俄罗斯“难民”与官兵,就定居在了塔城的克孜贝提村和塔城市。他们和当地居民通婚,把塔城视为自己的故乡。现塔城红楼博物馆、城北高地上那片早已衰败的俄罗斯族人的公墓,以及塔城人口口相传的“老三宝”:“牛粪、芨芨草、二转子姑娘满街跑”,就是这一时期民族大融合的见证。

1962年“伊塔事件”后,为加强边境管控,新疆兵团成立了第九师。现第九师下辖团场11个。兵团的骨干是军人、支边青年、上海知青。这些人带给塔城的不仅仅是社会稳定和先进的农耕技术,还带来了厚重的文化和不同地域的风俗习惯。

我有幸成为兵团的一员,亲历了新中国边疆民族大融合的过程后,对于国家、对于战争、对于边境哨卡有了新的审视与认识。我的故乡——“三国”时期的阳平关,它早已不是两个国家的边境哨卡。我的第二故乡巴克图,也不仅仅发挥一个边防哨卡的功能,它现已变成国家一类通商口岸,并对第三国开放。阳平关和巴克图再次提醒我们:战争离我们并不遥远,但是战争的目的是和平,和平才是人类追求的永恒主题。