9月17号这天成绩显著。先是小魏哥帮我把孟家台的农家院和仓房收拾出来个模样,把包括紫苏在内的这一季已然收获再无生长可能的植物秸秆尽数起出,又拔净了几个死角的杂草,都半人高了,完全原生态。据我春夏秋三季的观察,我家院里生活着一种名叫野鸡脖子的草蛇,四五条不止。木易怕蛇,不敢除草。我对蛇的态度也止于一定距离外的观赏,不肯冒犯。

小魏哥生得敦实,浑身力气总也使不完,几人抬的东西他一个人拎起就走,从不惜力。隋唐好汉若能重新排名,他能排在宇文成都与裴元庆之间。我与木易合力一天也干不完的活,他一个上午就干完了,还把清理的大堆秸秆杂草带走。我建议放院门口等第二天村里保洁员收走。他说保洁车小,装不下。如此,我又安排他下午继续来,收拾仓房里的杂物,腾出地方装煤和劈柴。凛冬将至,需要迎接。

“你下午不用早来,睡个午觉,等我电话。”我嘱咐着。乡下有乡下的规矩,通常工人上工时间是早六点到晚六点,午间一小时吃饭。

跟早晨一样,小魏哥还是没等我电话,吃完午饭就来了,一个人径直去仓房干了起来。我家的工具放在哪里他比我清楚,我有什么东西他也都记得。小魏哥年小我好几岁,最初小方修整她的小二楼时找他帮忙,叫他小魏哥,然后介绍我认识,成为我修房期间的主力。我们第一次见面时都存戒心,他担心被一肚子坏水的城里人欺负,我怀疑他暗使传说中乡下人的小心眼儿,彼此都不算客气,维持着最低温度的雇佣关系。院子里的花草树木开始生根发芽时,我们的心也开始走近,在诸多细节上达成信任,如今已是良友。

这天的另一个成绩是网购的冰箱送到,墨灰色,不大不小,放在厨房门口,让人心里顿升再胖三斤的豪气。

之前,我一直用着母亲用过的那款冰箱。2019年初她老人家去世。2021初父亲去世。我们姐弟四人转眼成了孤儿,各自在深切怀念中拿了几样二老生前的物件留存纪念。除了简单的书籍字画,我额外拿了冰箱、炕桌和缝纫机,一同摆进孟家台的农屋,各就各位,拓印从前。在缝纫机上方,我制作了镜框,镶上我家过往照片,多黑白,仿佛小时模样,仿佛父母还在。母亲的冰箱出了些问题,不知是运输途中碰着了,还是冷冻室被我装了太多东西,导致结霜、膨胀,门竟几次自动松弛,早晨起来发现虚掩着,里面雪糕已然软化。每到这时,我总希望是母亲夜里来过,为我打开冰箱,提示里面有雪糕。

这样想,我心里会笑,然后有幸福感溢出。

新冰箱来后,原来的冰箱我不舍丢,那是母亲的东西,上面有母亲的指纹。我让小魏哥把它抬到仓房,做了储物柜。仓房立即体面起来。

这天的第三个成绩最让我得意:借着三级北风,我终于生着了炉子,火炕随即温乎起来。望着呼啦啦的炉火,我自觉很了不起,一时忘记头一天也就是16号从市里返回孟家台时生炉子不着的浓烟滚滚。那天晚间浓烟散去后我睡了凉炕,虽然铺了隔凉垫,虽然铺了两层褥子,可心里始终冰凉,感觉对不起自己的腰间盘。

细细算来,我在孟家台生炉子的成功率不足百分之五十,虽然如此,我始终坚持由我来操作,原因是木易的失败率远比我高。按说小时家里也用炉子,也烧炕,烧土暖气,可是惭愧得紧,作为家中老大,我几乎没生过炉子,这与母亲“只要学习好,其他不重要”的理论有关,也因那时父母年盛,不用孩子帮忙劳作。

于是我在孟家台常妆带烟熏。16号那天尤厉,木易完全睁不开眼睛,摘下眼镜抹泪水,说:“不然,还找商大姐帮忙吧。”

我一路咳嗽着去隔壁喊商大姐。她二话没说抢在我头里冲进烟海,不知道的准以为是消防志愿者,也许这就是她家院门外挂着社区消防点牌子的原因。

“去!你气管不好你出去!这里交给我。”浓烟里传来她的声音。

世界安静,一丝风没有。商大姐忙了半天也不见炉子起火,更不见浓烟势微。我担心商大姐被烟呛着,喊她出来,她不肯。我戴着口罩冲进里屋,见她蹲在炉前,手拿纸壳正用力扇风。

“你出去!”她喝斥着,“你不行的。”

“再不出来你会被呛死!”

“我没那么傻!没看我蹲着吗?烟都在上面。”

我还是担心,怪自己喊她来帮忙,也气她不听话,就大声喊她出来,隔着口罩把脸拉到智利国地图那么长。

“今天没风,灶坑不给面子。再说你放的稻草太少,热力不够你就添煤肯定不行。家里的草你随便用,别舍不得。”商大姐被我推到大门外,一路唠叨着。

我当然舍得,转天我就狠狠放了满满一灶堂稻草,上面又放了玉米芯和木棒,加之三级北风助力,炉火如约而旺。

我自觉了得,成就感膨胀,不禁推门而出,去商大姐家报喜:

“炉子生着了!今晚不用睡凉炕了!”

“你西屋不是有床吗?你们城里人不是喜欢睡床吗?”

“有炕了,谁还睡床?我没那么傻!”

商大姐听出我在模仿她的口吻,开心地笑。她一脸慈祥,身材不高,如若胖些,说是母亲的亲妹妹不会有人质疑。这是不是我与她相交甚笃的一个原因呢?

事实是,母亲去世后,我看到所有身材不高年龄偏长的女性,都觉得像极母亲。

从商大姐家回来后我喜滋滋坐到秋千上,一面摇摆,一面瞄着房顶青烟徐徐,远处有卖豆腐的吆喝声,绝好的背景音乐,一时间心旷神怡,宠辱皆忘,脑沟里一千头喜羊羊奔腾。

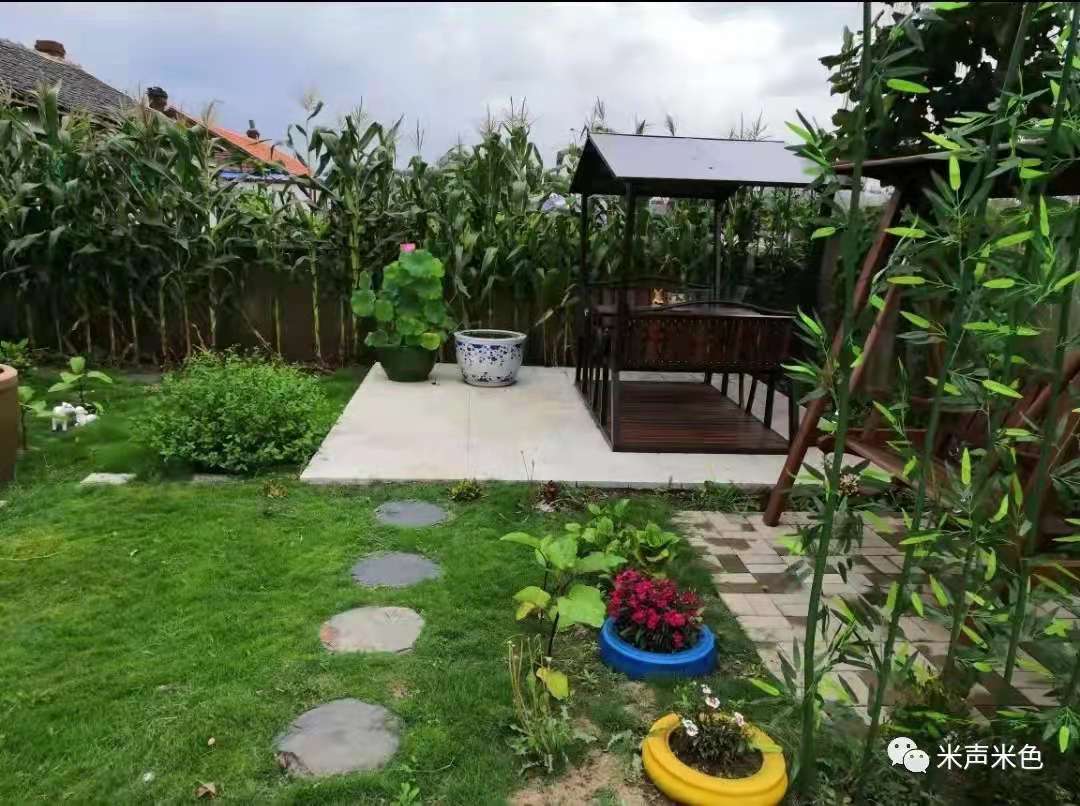

这是我第一次坐在自家院里的秋千上,距离去秋买回它已是十个整月,迟迟临幸,如古时皇帝般后宫三千却终难雨露均沾。事实也是如此,在孟家台,在我绣花般一针一线缝制的小小农家院,让我新奇的东西太多,草木生长季尤甚,它们一天一变化,令我应接不暇。数学不妥的我数过多遍后最终认定,我在院里院外种了三十多棵树,其中丁香五棵,香椿五棵,另有车厘子、蓝梅、鸡心果、大枣、桃子、苹果等等,花草更不必说,秋英、秋罗、绣球、木槿、曼陀罗等等,打破我以往记录。从前我之养花,不过芦荟与绿萝,再就是简单的水培一类,最多时倒也三十几盆,在屋外白雪纷飞的日子里,倒也把我城中居室装点得春光闪闪放光芒,然此番对比,不禁汗流。

这是我第一次坐在自家院里的秋千上,距离去秋买回它已是十个整月,迟迟临幸,如古时皇帝般后宫三千却终难雨露均沾。事实也是如此,在孟家台,在我绣花般一针一线缝制的小小农家院,让我新奇的东西太多,草木生长季尤甚,它们一天一变化,令我应接不暇。数学不妥的我数过多遍后最终认定,我在院里院外种了三十多棵树,其中丁香五棵,香椿五棵,另有车厘子、蓝梅、鸡心果、大枣、桃子、苹果等等,花草更不必说,秋英、秋罗、绣球、木槿、曼陀罗等等,打破我以往记录。从前我之养花,不过芦荟与绿萝,再就是简单的水培一类,最多时倒也三十几盆,在屋外白雪纷飞的日子里,倒也把我城中居室装点得春光闪闪放光芒,然此番对比,不禁汗流。

遗憾的是一生爱花也会养花的母亲看不到我的丰伟业绩。

商大姐对此不以为然,动辄嗔怪:“放着大好的地不种菜,种了那么多没用的。我看你不是来过日子的。你是来玩的。”

“我不是种了大葱和生菜吗?”

“你闲了一大半的地,一看就不是正经过日子人。”

冤枉!若不是忙着过日子,我怎的一直忙不迭没空荡秋千?

不正经倒是真的。

秋千立在南院东侧,防腐木材质,开春后现出斑驳,不久前木易重刷了油漆。

我坐在焕然如新的秋千上,眼前炊烟袅袅,思绪恍惚。岁月搁浅了,心如小儿女。然后,两年来惯常的想象出现,母亲坐在秋千上,温和地看着炊烟,然后不无忧虑地对她的大女儿说:

“乡居有风险,烧煤需谨慎。”

几十年里,她到底提醒过我多少事多少次,我记不得。而我从来就不是让妈妈省心的孩子,从小如此,方方面面。该考大学时,不抽嘴巴就不考;该要孩子时,催着骂着也不要;不该退休时,横说竖说坚决退。

我已记不得撂下母亲多少次电话,而她那头话还没说完。

从此,妈妈再也不用担心我的学习和一切。

这样想着,我回屋洗了抹布,把秋千和凉亭座椅擦拭干净。真的,说不定什么时候,父母二老会在我不注意的时候下凡来此一坐,看着他们的大女儿每日劳作不辍,关心花草与蔬菜,手指渐粗,脸膛黑红,然后他们,一如他们在世时的每天,说着诗词与儿女。古诗词是他们的钟爱。父亲曾任沈阳诗词学会副会长,中华诗词学会理事,生病前每个周末都在图书馆或一些诗社开学讲诗。

儿女则是他们一生最大的投资,可谓倾其所有。

说来神奇,住进孟家台,我虽然比在城里更多时候想念父母,想念小时候,但心却是妥妥安放下来,想念二老时心头涌起的不总是哀伤,还有安静。睡眠也好起来,有一天晚间不到八点竟然困意上来,倒头便睡,直到第二天清晨被卖豆腐的吆喝声叫醒,感觉像是喊“兔子”,朦胧间心绪幽幽回到小时候,回到我十七岁前居住的县城,那时清晨常有卖豆腐的赶着毛驴车从家门前过,家家多用供应的黄豆换豆腐,不似如今的孟家台,一辆小小电动车,豆腐西施来去如风,微信结账。

当然,不是所有的村庄都叫孟家台。

于我而言,孟家台不仅气质独特,且空气中硬是有股子熟悉的味道,就连周遭景致都疑似故乡。这里的山也叫七星山,这里也有一大块美美的湿地滋养着一众生灵,距离孟家台村五公里远的河叫辽河,是中国七大河流之一,距离我出生的那个县城两公里远的河叫安邦河,属于松花江支流。人生如河流,河床开阔时平缓,狭窄时奔涌,沿途遭遇时好时坏,美俗不一,总有些景致融进骨血,再难忘记。与故乡一样,孟家台这里离天很近,夜里繁星满天,伸手可触,绝没有城市灯光的阻隔。这里土地温软,适合各种作物生长,动物自然也多。几天前,我看见一条黄鼠狼从商大姐家院子窜出来,细长的腰身足有一尺,轻快地穿过马路,纵身跳入对面人家后院的玉米地。这是我第一次走出传说,见到实物。想起我不止一次在自家院子里见过的草蛇,真不知若两位大仙相遇,谁的能量更强。

孟家台的夜晚是安静的,安静到超出想象。村民无一例外都是早睡早起。路灯寂寥。但草丛除外,如关羽兄微文所说,“有无数虫子奏乐。我看不见的草丛里,有蛐蛐、蚂蚱、蝈蝈……此起彼伏,熙熙攘攘,都拼了自己的全部招数。”

我是怕虫子的,爬的蹦的都怕,这一点遗传了父亲。

我遗传了父亲很多,骨架,眉目,喜欢阅读与写作……他在世时,我不很在意,甚至不予承认,如今却为之骄傲。从小到大,我对他的性格始终抵触,且越来越,到母亲生病时,我俩的矛盾达到顶点。诗人的敏感脆弱与独生子的娇纵蛮横在父亲身上高度汇集,不入眼不可心,皆以最简单粗暴的方式表达。我小时,他喜欢用巴掌;我长大后,他不得已选用脸色与言语。

我是违章建筑吗?

我是老大,在父亲的四个儿女中受害不算最重,但感触却最深。自然而然,我脆弱敏感且执拗,不入眼,不可心,必转身,不回头,通常的教义道德与利害得失概左右不了我。也因此,我在母亲去世后就离开了父亲,他生病住院直至去世,我始终再未见他一面。天长日久的哀怨结为绳索,困住我的心。父亲去世后,我在多个无眠之夜后终意识到,父亲在以彻底离开的方式与我寻求和解,顺遂他大女儿“此生不再见”的愿。他在以自己仅能的方式表达对我的爱。

记得小时,许多个月初,我都会随父亲一起去粮店买粮,他拿大袋,我拿小袋。最后一次随父亲去粮店是迁移我上大学后的粮食关系。

在粮店窗口,父亲一度哽咽:

“我大女儿这一去,恐怕再也回不来了。”

如今是,父亲这一去,再也回不来了。

在多个繁星满天的夜晚,我孤独地站在夜空下,站在天地间,聆听天际的声音,接受上天的审判。我对父亲在天之灵说:

老爹!我回来了。

我长跪地上,内心与父亲达成和解。

我们的生命受天地恩泽而存在,而交集,生时缘在,逝后恩绵。

至此,我踏上了与自己和解的漫漫征途。

上天垂怜,让我幸遇孟家台。

亲恩浩荡,让孟家台拥抱了我。

我碎碎念的孟家台村位于沈阳北郊,像个功劳卓著的将军,身上挂满勋章,其中两枚最是亮眼,一是全国文明村镇,一是锡伯故里。

我居住的老屋有着三十几年房龄,躺在东屋炕上,开窗时偶尔能听到穿村而过的锡伯大街上重型车辆驶过的声音,仿佛历史长廊中锡伯族人携家带口前往新疆的车马阵回响。我计划用三年时间盘此老屋,目前除了框架未改,我动了屋里屋外所有地方,是为初级包浆。虽然今年四月我就住了进来,但许多地方还在修整中,比如屋顶,一度漏水,修过后重又漏水。20号的大雨,浇湿了我的芦苇窗帘。又比如渗水井,用了一段时间基本不再渗水。今年立冬前地下水位下沉后,我还要请小魏哥重新挖掘。但即便如此,我还是踏踏实实住了下来,每天种地,除草,养鱼,喂狗,写作,看书,开始了自然而然散漫而新的生活。

奇迹由此出现。2019年,母亲去世后我患上重度湿疹,从脚趾到耳朵眼无一处幸免,多重吃药天天吃药浑身涂抹终不见好转,瘙痒难耐,寝食不安,病情跨年。中医武大夫说悲苦伤肺,肺主皮肤。今年入夏后,我病减轻,入秋后痊愈。连续几年的脚趾抽筋症也不再发生,那可是吃了多少补钙片也没解决的难题。是因为我每个白天总有三四个小时在户外劳作,地奴做到纯粹,顺便强壮了身体吗?

听说过盲洗菜吗?这是我首创的词汇,源于我每天做饭洗菜的实践。农屋厨房的灶台位于北窗前,我洗菜时喜欢打开窗户,一边听歌一边享受清风拂面,一些时候则环听早年间父母喜欢的各类京剧选段或者越剧版电影《红楼梦》整场,心情温暖而自在。父亲在世时说过:一切皆可入诗,我眼前处处是景。蓝天下白云卷舒恣意,黑土上青苗奋勇生长,开枝散叶,后街三两村民匆匆走过,或驻足闲聊……全景巡视,满心欣赏,不由你不生出验证了各色生命绽放的喜悦感与成就感,也因此每个做饭时辰都是欢愉的,兀自把所有菜品交给十根手指。所有菜品都出自后院,土豆、茄子、西红柿,各色绿叶菜,亲种亲养,不上农药,自由生长,简单冲洗便是,无需盐水加小苏打浸泡。有一次盲洗蔬菜时手感发生变化,低头去看,原来捏住了虫虫,绿油油。

我凝视它,心里想:我们在不同的界面,以不同的方式长大,谁都没轻松过啊!

这样想内心有些澎湃。

闲时,我拟了几个字,打算刻在木牌上,挂在大门口:

没有故事的人是无趣的,没有炕也是。

父母用过的炕桌如今摆在孟家台东屋炕上,那是2011年我为他们装修新房时所购,房子是谦弟买来送二老住的。当时我让木匠在北卧室打了一铺炕,买来炕桌摆到炕上,仿佛从前。之后的一个夏天照全家福时,我们姐弟四人与父母围坐炕桌拍了一张照片,模仿早年间一张黑白旧照的情景。新照片里我们姐弟四人的年龄都超过了当时父母的年龄。早年间的黑白旧照不是摆拍,而是我们家的生活原貌。就是在那张炕桌旁,父亲给我们读《基督山恩仇记》,声音朗朗,穿透力非同一般。还是在那张炕桌上,父亲教我背诵四角号码口诀:横一垂二三点捺,叉四串五方框六,七角八八九是小,点下有横变零头,此后我读书写字再没离开过四角号码字典,住到孟家台后特意新买一本随身用。也是在那张炕桌上,父亲教我背诵《与陈伯之书》和《陋室铭》……父亲的严厉苛刻,让我从小到大心有阴影,且性格执拗,但他遗传给我看书写作的爱好,成为我此生挚爱。

“暮春三月,江南草长,杂花生树,群莺乱飞。见故国之旗鼓,感平生于畴日,抚弦登陴,岂不怆悢!”

坐在秋千上,我心里默念《与陈伯之书》这篇古代著名劝降美文,一路踉跄。全文不长,我能连续背诵的段落竟只有上文,可见我不仅是不孝女,还是个马虎的学生。《陋室铭》、《师说》、《岳阳楼记》等古文的命运也不过如此。亲人已故,记忆如烟。

说来我的确马虎。坐在秋千上,望着屋顶摇曳的轻烟,我第一次意识到,我小时竟从未观察过自家烟囱走烟的境况,也未曾留意其他人家的烟囱。而我十七岁前居住的那个县城,几乎家家有炉子,家家做饭取暖都需要烧煤,需要有人摇风轮,或者拉风箱。

自然,我也从未留意过每天清晨父亲生炉子时的境况,那个时辰,我不是在睡觉,就是在读书,家大人的举动与我无关,就如同每个晚上,我早早躺下睡觉,或偶尔夜读时,母亲手中的针线在缝制什么也与我无关一样。

母亲在县图书馆上班,做过会计与图书采买,更多时候是图书管理员。她老人家的职业观与我不同,在我记忆中,她从不请假,白天上班,针线活都在晚间或星期天做。母亲手巧,我跟妹妹少时有几件衣服晃瞎过班里同学的眼睛,那是母亲模仿前苏联画报上的童装剪裁的,不是寻常的前后隔肩款式,而是从左肩到右肩的一隔到底不间断,缝制时用的就是我搬到孟家台的那台缝纫机。在妹妹的一隔到底不间断金黄色条绒衣上,母亲还绣了熊猫,针刺时留出一样长短的线,然后用剪子去头,剪出绒毛感。

一些时候,父亲读书,母亲一旁做针线,我们姐弟几个若不是在外面玩耍,就一定围着炕桌听。父母都是爱书人,闲时读书,聊时说书,话里话外全无经济与世俗。母亲的工作让我们姐弟四人近水楼台,从小就开始了看书旅程。所谓四大名著,我小学四年级前就通读过一遍。寒暑假去姥姥家串门,书包里总要放两本课外书。母亲说过,只要看书,不管看什么,就是好孩子。记得有一次县图书馆搬家,清理出一批旧书殘书,欲当废纸卖掉。母亲心疼,从中拣了一大箱子书拿回家,其中有托尔斯泰的《童年少年青年》,纸张泛黄,繁体字,没有封底;还有《贾家楼》,纸张黄中泛绿,霉味很浓。

时至今日,我深觉自己的呼吸病症就是那时作下的。

几年前我参加一个同学会,意外遇见小时玩伴,住在我家后街。他的记忆过人:

“你们家住电台家属房,当时是四家一个厨房。我记得你总是一边摇风轮一边看书,头不抬眼不挣的。”

难为他记得这些。我很感动,故意说:

“眼不睁怎么看书?”

“我是比喻你专注。对了,我记得你小时候是羊毛卷头发?怎么没了?”

眼睛瞬间湿润,需要控制。好久了,我已忘记自己曾经是个羊毛卷丫头。

记得父亲说过,他少年时也有羊毛卷。家中姐弟四人,只我一人遗传了父亲先卷后直的发质,而少白发,我们四人都得传承。

想到这些,我心里会笑,然后有幸福感溢出。

我做了一块木牌,上刻“依瑾”,挂在孟家台农屋外墙,正对院门。挂牌那天,恰逢院中荷花缸里第二朵荷花绽放,华美而娇。

有人问二字意,我说:还乡!

我对父亲说:

“老爹!我回来了!您大女儿回来了。白发已直,心如玉。亲恩浩荡,炊烟如昨。”

2021.10.5