【写在前面】

我的父亲祝庆江16岁参加新四军,1945年秋由新四军五师42团调入359旅717团。1946年6月参加了震惊中外的中原突围,随部队转战在豫鄂陕地区的崇山峻岭间。在数万国民党军队的围追阻截中,在后方无法补充的极端困难条件下,连续作战,日夜行军。8月下旬,当部队突围到甘肃天水麦积山,他因伤病,不得不离开部队,在天水农村养伤病。

他在身体极度虚弱、随时可能被国民党军队发现的情况下,凭着对党的忠诚和坚定的信念,在当地人民群众帮助下得以生存,历经艰难险阻,到达延安,回到部队,参加了保卫延安等战役,鏖战陕、甘、宁、青,进军新疆,肩负起屯垦戍边的历史重任。

父亲生前常给我们讲起中原突围这段经历,对帮助他养病归队的人民群众念念不忘。在他耄耋之年,和我母亲一起去湖北宣化店等地凭吊突围战场;去甘肃天水寻找当年的救命恩人。父亲在眼睛几近失明情况下,伏案写下这篇《归队》。父亲说:“我把这段经历写下来,就是要表达我对党的忠诚不变,信仰不变;表达给我第二次生命的人民群众的感激之情。”

今年是中国共产党建党100周年,也是中原突围75周年。我将父亲生前写的这篇文章发表,以告慰远行的父亲:您虽然没有戴上光荣在党五十周年紀念章看到建党百年盛典,但您们这代为创立、捍卫和建设新中国而毕生践行入党誓词的共产党人精神已永载史册。您们留下的弥足珍贵的精神财富,我们后代在继承和发扬光大,信仰的力量在鼓舞我们前行。

祝江涛

2021年7月1日

1946年6月26日我随同三五九旅七一七团一起参加了震惊中外的、艰苦卓绝的、具有重大战略意义的中原突围战役,经历了近两个来月的辗转苦战,至8月25日在部队行进到甘肃天水高桥镇时,我因身患重病跟不上部队而掉队了。

部队在突围后的整个几十天里都一直在国民党统治区里行动,我掉队的所在地——天水高桥镇也是国民党的统治区。一个八路军的军人单身掉在国民党统治区里,真是四顾茫然,如同失去了父母的孤儿,人地两生,举目无亲,一切都失去了依靠。且又身患重病,手无分文,处境极端困难。不仅治病没有依靠,就连最起码的生存条件——吃、穿、住都没有依靠。人身安全更没有保障,随时都有被国民党抓去的可能,我当时也作了随时被国民党抓去的准备。为防万一被敌人抓去后不暴露自己的真实身份,我就采用了改名换姓的办法,将我舅父的儿子罗文新的姓名换成为我的姓名。

在极端困难的时候,蒙老乡指点得到了一位以前从红军中下来的人相助。

我当时身患重病,行动不便,处境极为困难。首要解决的问题,就是要找一个能照顾我生活和帮我治病的地方。只有身体养好了,到延安去找部队才有条件,但在那种情况下又去找谁来帮助呢?

我下来后第一天在一家老乡家住了一夜,没料到就是这家老乡在第二天早饭后告诉我:说离这里不远的地方,有一个姓项的湖南人,也是以前从红军中下来的,你去找找他,或许他能帮帮你。

我听到这一情况后,真是喜出望外,把一切希望都寄托在这位红军身上。早饭后,雨过天睛,太阳也出来了,按照那位老乡指引的方向,我直奔那位红军住的小村庄,约走了二里来路,到了那个只有几间草房的小村子。

一进村就见门口坐着一个30来岁的男人,中等身材、人很瘦,头上缠着一个蓝布头巾。我估计此人可能就是那位长征时下来的红军,我便走上前去向他打问:“听说这里有一位姓项的湖南人,他住在那里?”他看了看我就随即回答说:“我就是,你找他有什么事?”我向他说明情况:“听说你是从红军中下来的,我现在有病,想找你帮助一下。”我边说边观察他的态度。他很爽快地答应了我,并叫我到他房子里去。这时我心中一下感就到轻松了许多。

他告诉我,他是湖南龙山县人,是贺龙、肖克部队的。还告诉我:“你有病,就先住在这里养病。我这里靠路边,不安全,等天黑了,我送你到另一个地方去。”并叫我不要到别处去。他先出去了一下,到中午时他才回来告诉我:“昨天晚上国民党军队有一个连跟在八路军后面,从高桥(镇)过去了”。从中原突围以来,我们部队常有敌人的追兵,所以我也不以为然。

到黄昏时,老项拿了一些盐、猪油、面粉放在一个背篓里由他背上送我到一个非常僻静的山里,这山里没有人家、没有路,只是在山拗的向阳处种有一大片包谷,有一个老汉住在一个窝棚里看这一片包谷地。一进门,老项告诉老汉说:这有一个病人,要在你这里住些时候,请你照顾一下。老汉满口答应。他们好像事先就讲好了。讲罢,将油、盐、面放下他就走了,临走时告诉我,过两天他再来,叫我就在这里,不要去其他地方。

按照老项的安顿,我同老汉住在窝棚里,因彼此语言不大好懂,我们也很少讲话。八月山区的天气,晚上有些凉,我也没有铺盖,只有随身穿的一套单衣和刚下来时老乡给我的一件破夹袄。晚上冷得睡不好,就只好躜到麦草中合衣而睡。好在白天太阳出来后还暖和,我就躺在太阳底下,一面捉虱子,一面睡觉,倒也能得到休息。

过了三天,老项又来了,这次来时,又拿了一些面粉和两副中药。并告诉我,他过两天再来。在这里休息了约个把星期,因能够睡觉,加上吃了两副中药,肚子拉得稍微好了一些,脚虽然还在流脓,但不像以前那样的红肿和剧烈疼痛。身体还是非常的虚弱,二十岁的人行路还离不开拐棍。面粉吃完了,还不见老项来,没有办法,我自己便下山,又到他家中去找老项。

流落高桥镇地区,靠讨饭和打工度日

这天下午在他家中找到了老项,要求他再帮帮我。第二天一起床,他将我领到高桥镇上一个姓何的老乡家去,这位姓何的老乡帮我找了一家造纸作坊于活。在作坊中主要是干挑水、劈柴一些力气活,本来这些活很简单,但这时我的病还未好,身体很虚弱,干了一天实在支持不下来。于是又找到老项,同他讲了身体虚弱,在这个作坊干不下去的情况。

这天下午在他家中找到了老项,要求他再帮帮我。第二天一起床,他将我领到高桥镇上一个姓何的老乡家去,这位姓何的老乡帮我找了一家造纸作坊于活。在作坊中主要是干挑水、劈柴一些力气活,本来这些活很简单,但这时我的病还未好,身体很虚弱,干了一天实在支持不下来。于是又找到老项,同他讲了身体虚弱,在这个作坊干不下去的情况。

这时老项对我讲:你现在就在镇子附近要着吃,这地方外地人多,人情好,他们不会害你的。

他还告诉我一个消息,说你们部队往秦安那里去了,我还问他秦安在哪里,离这里有多远?在听到讲的这些情况后,我这时才知道我们部队的去向,这使我又高兴,同时又引起我更进一步的思念部队。我自离开部队后,经常是眼睛一闭就梦见回到了部队。

自此以后,我就流落在国民党统治区靠乞讨和帮人干点活来维持生活。那时只要能找到人家干活就帮人干活,找不到活干就讨饭。反正我抱定一条宗旨,把肚子吃饱,养好身体,尽快到延安去找部队。开始因体弱没有力气,主要是依靠乞讨生活。

高桥这一带的群众确实是很好的。见我如此模样,都怜悯我,每到一家去讨饭,都要给一些吃的。如遇上正吃饭时,还让我坐在他们坑上和他们一块吃。有一次在一家人家讨饭时,这家老太婆听说我是被国民党抓兵出来的(我也根据情况变换自己的身份),可能是由于她触景生情,顿时大哭起来。她边哭边说:他有一个儿子也被国民党抓去当兵了,几年也没有音信,现不知死活,并又说家里只有她和一个儿媳妇。她还叫儿媳煮了一大碗面条和腊肉给我吃(这是我离开部队后吃的第一顿好饭)。我听她这么一讲,我就问她:你家要不要人干活?她开始答应说要。可能是为了考验我吧,吃完饭后,就叫我帮她家挑水、劈柴火。由于我这时身体非常虚弱,虽然我咬牙用了最大的力气来干,但还是很吃力。她可能是见我干活不行,又说不要我了。

白天讨饭把肚子吃饱还是很容易,倒是在晚上睡觉有困难。这一带老乡白天给吃的没问题,在晚上就不收留我在他家睡觉。这时的山区气候,晚上还有些冷,而我身上还是穿的单衣,在外面实在没法睡。好在这时包谷快成熟了,老乡为了防止野猪残害庄稼,就在地中搭起窝棚看包谷,并烧有火,这就给我在晚间有一个挡风避寒的地方。

一到晚间,我就找到看野猪的窝棚中去,和看野猪的老乡一块睡,同时也帮老乡看看野猪,在一块讲讲话,老乡也高兴,我也不寂寞,并逐渐也认识了一些人。

在体力逐渐恢复了一些后,我就一面讨饭,一面找人家干活。但因干活的力气还是不行,所以干活是不要工钱的,只要给饭吃就行。

在一个来月中,我帮人家放过羊、收过包谷、磨过面、做过饭、在造麻纸的作坊中碾过纸浆,帮人家打杂跑腿。虽然干的活路多,但在每一家干的时间不不长,因我是从八路军中下来的,他们怕受连累,所以干几天他们又不要我了。曾帮一家麻纸作坊帮工时,只是做做饭,打打杂,活也不重,干得还痛快,但没干几天,男老板突然叫我到他的住房中去对我说:这两天外面情况很紧,你还是走,不要在我这里干,如出去后有什么困难,还可来找我。听他如此一说,我也只好离开了他的家。

离开这家时已是下午,这时我到哪里去呢?并且已到了十月下旬,天气也渐渐冷了,在万般无奈的情况下,我又找到老项家去,向他说明了在外面帮人干活的困难情况,提出就帮他家干。这时他也满口答应了,从此就在老项家中帮工。他家开得有一个糟坊兼种一些地,养了十几头猪,雇有一个长工,我因体力不行就只是帮他家做些杂活,如收收庄稼、喂喂猪、帮他从外面把做酒的原料背回来,以及一些家务活等。晚上就同他家的一个雇工睡在一个炕上。晚上炕是烧得很热,但没有铺的和盖的,炕上唯一的就是一张破炕席,一块当枕头的石头,睡觉就像烙烧饼一样,烤了这面,再烤另一面,整夜就是这样翻来复去的煎熬到天明。

流浪乞讨的生活过了近两个月,原来打算是在养好身体后,挣点钱做路费去延安找部队。经过下来后这一段时间的实践,看来这个打算太天真了,实际上是难以实现的。在无法可想的情况下,于是决定向家里求援。向老项问清了来信的通信地址,就给家里寄了一封告急求援的信.但又怕国民党在邮检时暴露了我的真实情况而带来问题,如是在信中谎称是到天水做买卖时遇到了土匪,衣物钱财路费全被抢光,请家中速寄路条和路费来。

信发出后约有半个来月,仍不见回信,天气一天天的冷下来了,离开部队时间也长了,何时能回到部队呢?我是心急如焚,朝思暮想地盼望能快点到延安找到部队,连做梦也是梦见回到了部队。这种不安的情绪,老项当然也看出来了,他曾劝我:哪里的黄土都埋人,你在我这里干些时候,我再给你找一个老婆等等。

自从听了他这话后,不但没有使我安下心来,反而使我更加焦急不安,非常害怕离开部队时间一长,就像老项一样,当一个普通的老百姓,从此就脱离了革命。尤其是时间一天天地过去,天气也冷了,既无铺盖,也无穿的。家中是否能寄来路费,心中也无底。这种旷日持久的等待到何时为止?这也促使我下决心离开这里,没有路费,打算采用沿途乞讨的办法,到陕、甘、宁边区去找部队。如果在沿途遇上国民党军队的盘问,就说是被国民党军队抓伕追八路军出来的,现在有病回家去。

十一月中旬,我离开高桥镇,踏上了去延安找部队的征途。到临走时,才向老项说我要回家去,向他要了一个碗一双筷子、一个破背篓、拿了一根棍子就起程了。

娘娘坝遇同乡,再次向家中求援

娘娘坝是天水至宝鸡公路上的一个小镇,距天水城有90华里,距高桥镇也是90华里,这天一清早从高桥镇出发,到黄昏时在距娘娘坝只有几华里的一个路旁小村子中住了一夜,第二天一清早就到了娘娘坝,这时天已飘起了小雪花,天气很冷,而我还是穿着单裤子,一件破夹上身和一件脱了毛的羊皮背心,真是饥寒交迫。我正在一家小旅店门口讨饭时,该店的女老板问我:你是那里人?怎么年轻轻的出来讨饭?我把准备好的一套向她讲:我是湖北人,是国民党军队追八路军时,被抓伕出来的,现在有病,他们也不管我,我回家又没有路费,我顺便问她这里有没有湖北人?她听了我的诉说和看我如此可怜的样子,可能出于怜悯和同情心吧,随即跟我说,他店里住有一位罗经理,就是湖北人,你可以去找找他,他可能会帮助你的。

我听后请她领我到罗经理那里去。这样就认识了一位同乡。这位罗经理叫罗少山,是湖北黄陂县人,同我是一个县,我后来了解他是搞工程建筑的,抗战时逃到四川,和别人合伙一块搞工程,抗战胜利后到天水,在一家私人开的建筑公司帮工,生活也不宽裕。可能是长期跑外的原故,为人豪爽,乐于助人。他听我说是湖北黄陂县人和遭受如此困难的处境时,当即表示了极大的同情心,当晚就叫我同他住到一块,并告诉我他的家在城里,叫我过几天到城里住到他家去,又钱给我钱,去街上买饭吃。

第二天一清早又有一个湖北同乡主动来找我认同乡。他叫王水来,是湖北应城长江埠人,是国民党军队的一个残废军人,家庭贫穷、是被国民党抓兵出来的,在后来同他相处的一些日子里,感到他政治态度较好,他曾和我讲在中条山同八路军一起打日本鬼子的事,对八路军的印象很好,讲了好多八路军的好话,为人也非常豪爽,对人诚恳、忠厚老实、乐于助人。他听我说是被抓伕出来的,身体有病无人管,回家无路费而沦为乞丐和见我处于饥寒交迫的困难境遇时,对我表示非常同情。马上就回去拿了一件旧灰棉军大衣和一条棉裤给我穿。在罗少山回天水城后,我就同他吃住在一块,朝夕要处,把我像当成他的小弟弟一样对待。

有了这两个同乡的帮助,真是尤如雪里送炭,我的吃、穿、住问题就暂时得到了解决,思想也安定了许多。由于生活有了依靠,改变了我原先打算用讨饭的办法去陕。甘、宁边区的主意,感到这样太危险,还是向家中去信求援。我把去信向家中要路费的事告诉了罗少山和王水来,他们也赞同我这样作。在问清了罗少山和王水来的通信地址后,立即又向家去了信,催家中速寄路条和路费来,并告诉我在这里遇上了两个同乡的情况。

信发出后不久,家中就寄来了30元钱和一张路单,并在信中告诉我,往高桥镇也寄去了20元钱和一张路单。接此信后,真是欣喜若狂,有了钱感到去延安的希望有了,自掉队以来饥寒交迫的处境也可以结束了。在王水来得知寄来了路费和路单后也非常高兴,他马上陪同我去天水城和高桥镇取款,一切都很顺利。这时我就有50元钱和两张路单了,首先我做了一套棉衣、一床棉被、买了一双棉鞋一顶帽子和洗漱用具,这样过冬就不怕了。为了选择去延安的路线,我又买了一本分省袖珍地图。

自家中寄来了钱和路单后,我就住在天水城罗少山家中,唯一的事就是等待启程去延安。

有了钱和路单,去延安的路线也选好了,一切具备,只是等动身走了。这时恨不得马上长上翅膀飞到延安去,再也住不下去了。对王水来讲:我离开家很久了,为了使家中老人放心,我想马上动身回去。王水来讲他也要回家过年,叫我同他一块走。如是我俩就约定了一块走,虽然我和他的去向不同,在半路就要分手,当时也未拒绝,等待到时候再说。在有了钱和路条后,就要选择较好路线进边区了。考虑走陇东进边区不太安全,交通也不方便,我们部队是由陇东进的边区,敌人一定搜查很严。因此决定选择从天水到宝鸡,从宝鸡到咸阳,再从咸阳到延安的这条公路和铁路线走,同时同王水来开始也能走到一起。

罗少山所在的公司当时的经济情况也很不景气,连我的这几十元钱罗少山也借去给公司花了。说过几天就还我,因碍于情面,不得不借。钱借走了,我也走不成了。年关一天天的逼近,王水来也急着想走,其实我比他更急。我们俩就一起去催罗少山还钱,我们说要赶回家过年。这时罗少山也说他也要回家过年,叫我们等他几天,同他一块走。在无奈的情况下只好等待。

时间一天天的过去,我这时真是心急如焚,如坐针毯,心急方感时间慢。直到腊月25才将钱还给我。罗少山又说他不回去了,叫我们不要等他。这时我和王水来是喜出望外,在还了钱的当日下午即去汽车站买了两张到宝鸡的车票。

为了26日早上好一起上车,晚上我同王水来一同睡在罗少山家中,这时真是同床异梦。他是去湖北,我是去延安,在宝鸡以前还能混得过去,但一到宝鸡后,就要真相大白了。买火车票时的去向就不一致,他是去汉口,我到咸阳后就要下车北上。如何办?我的真实身份是否给他讲?在这关键问题上,我思想上是翻来复去的考虑,从他的政治态度,为人的品德和同我的情感三个方面反复进行思考。主要考虑是向他讲了他会不会害我?不讲又没有其它的办法。

但从这一段相处的日子来看,讲了断定他不会害我的。于是决定对他讲清楚,这样在路上也好行动,同时还能让他给我父母亲讲清我的去向,以免他们的担心。睡觉时我就对他讲:我在困难时,你帮助了我,但有一件事没有对你讲,很对不起你。他问我什么事?我接着说:我叫祝庆江,罗文新是我掉下来后改的名。我不是被国民党抓伕出来的,是八路军有病下来的,这次我不回家去,要到延安去找部队。到咸阳后我就要下车另外走了。并托他到家后,到我家去一下,告诉我父母,我到延安去了,请他们放心。我又告诉了我父亲的名字和在汉口及黄陂县乡下的住址。他听后除完全接受我的所托外,还表示非常惊奇,并埋怨我为什么不早对他讲。我说:怕出了事你受连累,所以没有给你讲。

第二天一清早,告别了罗少山夫妇直奔汽车站,又开始了赴延安的旅程。

去延安途中,金锁镇巧遇指路人

从天水至宝鸡要经历两天行程,那时的交通条件很差,不仅乘的是没有蓬子的大卡车,而且路况也很坏,两天的乘车,虽然很劳累,但对我来说,从在天水一上车起,就处在非常激动和兴奋之中,因为魂牵梦萦回部队的愿望就要实现了,整天沉浸在脑子中的是回到部队后的欢乐情景。虽然车轮在向前飞奔,但我还总嫌它太慢。

当车途经川陕公里双石铺至秦岭的路段时,我这时是心潮澎湃,思绪万千,极力寻找我们部队当时在通过这一路段的地点。部队当时在通过这条公路时所处的那种艰难险阻的情景又一起涌上我的心头。

当车途经川陕公里双石铺至秦岭的路段时,我这时是心潮澎湃,思绪万千,极力寻找我们部队当时在通过这一路段的地点。部队当时在通过这条公路时所处的那种艰难险阻的情景又一起涌上我的心头。

回想起当时,全体指战员不仅要忍受着饥饿和疲劳的折磨,艰苦地跋涉在崇山竣岭之中,而且前有敌人堵击,后有追兵,部队处于有遭受全军覆没的险境之中。我们的战士在经过与敌人英勇拼杀,把敌人击溃后,才夺得了前进的道路,胜利地越过了这条公路。所有这一切情景都一起浮现在我的脑海之中。

经过两天的乘车,下午到达宝鸡,我和王水来即去火车站买我去咸阳他去汉口的车票。晚上九点来钟,火车到达了咸阳站,我即下车去延安,王水来往汉口方向去了。

此时正是蒋介石在发动全面内战后,由全面进攻失败而改为重点进攻的时候。胡宗南正在调动重兵准备进攻延安。当时的咸阳车站是戒备森严;一片白色恐怖,气氛异常紧张。一下火车就见站台上和出站口处布满国民党军队的岗哨,个个荷枪实弹,枪上刺刀,如临大敌,对出站的每个人都要进行严密的盘查。

见此情景,我虽然有路单,但心里还有些紧张。因身上有去甘肃和去米脂做买卖的两张路条,究竟拿那一张给他们看才可以减少他们的怀疑?一边朝出口处走一边考虑如何处理。为了使路条与行动的方向一致,决定拿出去米脂县的一张路条给他们看,到了出口处,他们看了路条,稍加盘问后即顺利地出了站。

站外有许多旅店提着灯笼接住店的人,随即找了一家旅店住下。经询问旅店老板才知没有咸阳直达铜川的火车,要到耀县转车。天刚亮就买了去耀县的车票,下午到达了耀县。顿时就感到这里的气氛比咸阳更加紧张,在这里住店一要登记,二要路单,店老板并反复告诉:晚上警察局要来查店的,你们身上带没带什么东西?

听老板这么一说,为了不引起敌人的怀疑,我就将随身携带的一本袖珍地图一去延安的向导丢到炕中烧了。到了半夜果真警察来查店了,并在我隔壁房间抓走了一个人,我思想上不免也有些紧张。好在我住的是一个单人间,他也没有进我住的房间来查问,一夜算平平安安的过去了。看到咸阳和耀县的这些情况后,估计去延安路上的关卡一定不会少,前途凶吉未卜这时一再提醒自己,一定要谨慎小心,不要出事。但不管前面如何艰险,去延安找部队的决心始终没有动摇。

天亮后,买了去铜川的火车票。从耀县去铜川没有专门的客车,只是拉煤的车,上车后就同其它的一些旅客站在首车上,为避免出事,一路上我也不同别人讲话。

中午到达铜川,再往前就没有火车了,只有靠步行。这时天下起了鹅毛大雪,经向老乡打问,得知前面30里地有一个镇子叫金锁镇,因去延安的心切,往前多走一里就离延安近一里,决定走到金锁镇再住下。这时在去延安的公路上没有一个行人,只有我一个人背着包袱冒着大雪往前赶路。

到达金锁镇时,天已快黑了,肚子也饿了,打算找个旅店往下,明天再走。走到街中间见有一家卖烟酒的小铺子还开着门,正在蒸馍馍,准备在这里买点馍馍吃了后再找一个旅店住下,明天再走。我进去买了馍正在吃时,一位30来岁的女老板走近问我:“你这位客人,快过年了,你还往哪里去?”我说:“我是从湖北来做买卖的,在米脂有一个亲戚,我父母亲来信叫我过年时去看看那个亲戚。”她又说:“天快黑了,住一夜,明日再走行吗?”听她这么一说,心里挺高兴,忙问:“行,你这里有店吗?”她说:“有,你今晚就不要走了。”当晚就将我安排在她隔壁同一个老汉睡一个床上。第二天一清早,女老板又来对我讲:“今天是腊月三十,就在我家过年,吃了年饭再走行吗?”我听后异常高兴,忙说:“好!好!并表示感谢。我见她家还没有贴对联,准备给他家写副对联,随即向她要了墨、笔、砚台和红纸,记得上联写的是:生意兴隆通四海,下联是:财源茂盛达三江。横批是:恭喜发财。男女老板见了这副对联都很高兴,并很快就贴上了。

吃罢年饭后,他们叫我到他住的房间去喝茶,我们三人围火盆而坐,在喝茶时,男老板边问我:“你是哪里人,过年时还要到哪里去?”我说:“我是湖北人,到陕西做买卖,米脂有我一个亲戚,我父母来信叫我在过年时去看看他。”男老板又接着告诉我:米脂是红区,这些时过去了好多国民党的军队,你最好不要去,回去算了,走这条路危险性太大,如碰上了好人,把你的钱拿去后将你的人放了,如碰上不好的,把你的钱拿去还不算,还把你抓去当了兵。我听他这么一说,心里当然感到去延安确有许多困难和危险,但决心仍要去延安找部队。我当即回答说:既然走到这里来了,顶好还是去看一看。他们见我执意要去,没有转回去的意思时,男老板就转过脸去同他老婆商量说;他实在要去,是不是不走公路,走那条小路去,还近一些。女的说:那也行。

我听到有一条路可去边区的情况后,心中非常高兴,又增加了我去延安的信心。忙接上说:到红区去的那条小路,我不知道路怎么办呢?他俩又商量了一下后,女的对我说。这里有一个姓黄的,他是湖北均县人,以前在红区也干过,现在下来了,就在这里煤矿上干,这一带他很熟,让他给你带路。男的并叫我初二再走,装做本地拜年的,

行李也不要带,只买两包点心两把挂面带上就行了。在我问他们是什么地方人时,他们告诉我:男的是陕西山阳人,女的是湖北汉川人。由于有这夫妇俩的关照和周密的安排,才使我能安全顺利的通过封锁线,进到陕、甘、宁边区。假如在这关键时刻没有他们夫妇俩的指点和帮助,我只能沿着咸阳到延安的公路懵懵懂懂地往前走,很可能要落入敌人的魔掌,每想到此,真有些后怕。

但他们夫妇俩是什么人?为什么要这样帮助我进边区?我一直到现在也弄不清。从他们这一系列的表现看,当时我就猜测他们不是一个普通的老百姓,很可能是我们党的一个地下交通站什么的,他(她)们也可能看出我不像是一能做买卖的,但在那种环境下,互相都不便于明问,只是彼此心照不宣罢了。遗憾的是,在进边区后就处于战争环境,没能够去金锁镇,解放后也没有机会去金锁镇,和他们夫妇俩再也没有见过面。

阴历正月初二的金锁镇,天气晴朗,在太阳刚升起来的时候,领我进边区的那位姓黄的老乡也来了,经过店老板互相介绍后,按照事先的安排,我装做一个本地拜年人的模样,跟上姓黄的向导就很快上路了。在金锁镇桥头南端离开了公路,拐向朝西北的一条山间小路走去。一路彼此都不多讲话,只是低头赶路。因为快进边区了,我一直处在兴奋之中。到太阳快下山时,在离封锁线不太远的一个小村庄中找了一家老乡住了一夜,看样子他们很熟,有说有笑,吃住都不要钱。第二天早饭后我们又继续上路了。

这个小村庄离国民党的封锁线不远,在我们前面就隐约看到沿山梁一线构筑有国民党的碉堡,向导老黄告诉我,那碉堡就是国民党封锁红区的封锁线。在距封锁线有里把来路的山脚下有一个庙,向导老黄为了顺利地通过封锁线,他提出要到庙里去拍个签,我虽然不相信那一套,但为了顺随老黄的意愿,只好入乡随俗,按照他的意见办。进庙后我跪下叩了一个头,他打了一卦,是一个圣卦;接着拍了一个签,又是上上签,都很吉利,翻开对签的解释本一看,上面写着四句话也很吉利。向导老黄非常高兴。他对我说,好,看来我们过封锁线很顺利。又告诉我:这前面(指山梁上)就是封锁线,过封锁线时,我走在前面,你跟在我后面走,遇到哨兵盘问时,由我回答,你不要讲话,如问到你时,你就说到前面一个村子(告诉了我村名)去拜年。商量妥当后,我们就出庙门上山往封锁线走去。封锁线在山梁上,梁这边的坡徒且高,过梁那边就比较平坦,有一条人行小道由两山峰之间通过,离路不远地方修有碉堡,平时在路边都设有哨兵,盘查来往行人。

这天一上路就开始飘起了雪花,时下时停,并越下越大,路上除我们二人外,再没有行人,天是阴沉沉的,心也是紧紧的,但愿能安全通过。在我们通过封锁线时,不见有国民党的哨兵,只听见右边碉堡上又是猜拳声,又是喧哗大笑声,可能是他们都在饮酒作乐而放松了警惕。向导老黄见没有哨兵,叫我快点走。这时雪也下大了,鹅毛大雪伴随着加快了的步伐,很快就通过了封锁线。我吊在心头上的一块石头也落了一半。

过封锁线后,又送了我几里路,向导老黄要返回去了。他对我讲:你现在自己走吧,我要返回去了。临分别时还告诉我:这一带情况复杂,如果在路上遇到了人,他不问你,你就不要和他讲话,如有人问你,你就说是到前面一个村子去拜年的,他还告诉我这个村子的名字。同时还告诉我:离这里四十多里路就是关门子,到了关门子就到了红区,并给我指了去关门子的方向。说罢我怀着极其感激的心情就同他分手了,临别时我送了他两块钱以示酬谢。

自此以后,再也没有同这位向导老黄见过面,他是什么人,我也不知道。对这位姓黄的老乡和金锁镇的那夫妇俩在极其关键的时刻帮助我安全地进到了陕、甘、宁边区,我是永世不忘。

避开敌人,平安通过封锁线,进边区,误认为是敌人而被捆绑

同送我的人分手后,天仍在飘着大雪,并越下越大直到下午雪才停。这时路上无行人,天上无飞鸟,只有我一个怀着急切的心情向关门子的方向冒雪赶路。当时唯一的希望就是快点到达关门子,快点进到边区。

沿着山沟中的小道整整走了大半天,既没有休息,也没有吃饭,也不感到饥饿与疲劳,只是一个劲的往前赶路。在山间小路上既未碰见行人,也没有见有村庄,想找人问一下关门子在什么地方也找不到,走呀,走呀,天渐渐黑下来了,还弄不清关门子在什么地方。我现在的位置在什么地方也不知道,是在国民党统治区还是在边区也弄不清。这时心里是十分焦急和紧张的,主要是不知道路,害怕又转到敌人的封锁线上去了。

在继续往前走不多远处,隐隐约约的看到有一幢房子,周围都是收过包谷后留下的茬子,我满以为这里有人,好问问路,便加快脚步走了过去,一进门就大喊老乡,里面黑洞洞的,无人答应,走进房子仔细一看时,见装粮食的大木桶、水缸、柜子横七竖八的倒在地上,好像是刚打过仗似的。见了这种情况后心里不免一怔,我现在在什么地方?没有办法弄清楚,只有硬着头皮继续往前闯,听天由命吧!

又沿着这条山沟向前走了约几里路,才见前面有火光,心中大喜,有人了,可以问一问关门子在什么地方了,便加快了步伐,高一脚、低一脚的朝着有火光的方向走去。由于天黑心急,脚下的路也看得不太清,结果一下掉进路旁的一条小水沟中,从膝盖以下的裤子鞋袜全湿透了,爬起来又继续向有为火光的方向走去。

没走多远,就见有一间草房,推门进去,见右边炕上坐着一个老汉,里面炕头下面还烧有一堆火,这时我是又饿又冷,一进门便问关门子在什么地方时?一边朝火堆边走去,想烤烤火。在走近一看才发现火堆边还坐着一个年青人,他头戴灰军帽,腰束一根皮带,见这人如此装扮,不由心中又是一征:心想这是国民党保公所的人?还是我们的游击队?这时也顾不了许多,只是问关门子在什么地方?老汉回答说:这就是关门子,并问到关门子来于什么?我也按编的那一套说是过年时到关门子来看望亲戚的。老汉可能见我如此装扮和狼狈像、口音也不是本地人,讲的那一套也不对,引起了对我的怀疑。

为了稳住我,没有再继续往下问了,就转而问我吃了饭没有?我已是一天没有吃饭了,正是饥肠辘辘,忙问老汉能不能给我弄点吃?老汉讲可以。不一会老汉就端了一碗炒小米饭来了,我正在边吃边烤火之时,老汉可能就在这时乘机出去报告去了。

一碗饭还未吃完,就听见有人猛地将门推开,枪栓一拉,子弹推上膛,大声喝道:不许动,举起手来,你是干什么?我放下饭碗,将双手举起,等待他们搜查。他们一共三个人,边说边走到我身边,首先问是干什么的?我按照刚才给老汉编的那一套讲了一遍。他们一面盘问,一面在我身上搜查,从上衣口袋里搜出了到米脂县做买卖的路单,在借助火光看路单时三人自言自语的说:这是白区的路单。我听到他们讲这句话后,紧张的心情顿时就放松了一大半。心想,他们如果是国民党的人,绝不会称国民党统治区为白区,估计这些人很可能是我们的游击队。

为了探明究竟,我反向他们:你们是什么人?他们讲:我们是八路军,你快吃,跟我们到队部去一下。饭很快吃完,他们这时要用绳子把我捆起来押走。听他们说是八路军,我对他们是又相信又不大相信,如果他们真是八路军,那我就到家了,如果是国民党,我再编着说也不行了,反正落到他们手上,干脆把我的真实身份告诉他们。于是我就对他们说:你们既然是八路军,我就是来找八路军的,我是三五九旅的,在中原突围时有病掉队了。我是不会跑的,你们不要捆得太紧。他们听我这么一说,可能对我的话也有点相信,捆还是捆起来了,但确实捆得不太紧。

三人押着我到了他们的队部,队长很快叫上我到他办公室去审问。一见面对我还是挺客气的,叫我坐下,但我对他们仍处在半信半疑之中,在我向他讲了自己的真实身份和来历后,为了弄清他们的身份,我就抓紧机会反问他:你们是什么人?回答说:我们是八路军。我又进一步的追问:你们既然是八路军,为什么我讲了我是八路军后还要捆我,为什么对人的态度这么坏?我不相信。他说:我们真是八路军,你不相信!你看这是边区的报纸和边币,边说边拿报纸和边区的票子给我看。见了这些东西后,对他们的怀疑确实消除了许多,但还是有些不放心,怕他们是骗我的。心想这些东西在边境地区国民党也可能有。为了更进一步的弄清楚,我说:这不能作为凭证,报纸和钱那里都有。他说:你不相信,那有什么办法呢?他又拿出一份内部的敌情通报给我看,并说:这可以相信了吧?随即对我解释说:今天晚上你还要走,把你送到我们司令部去,现在这里情况很紧张、也很复杂。于是连夜又派两个背驳壳枪的人捆上我押着我走。

我们彼此的怀疑还未完全解决。他们把我捆起来派人押送我走,足以说明还没有把我看成是自己人,对我来说,在看了边区的报纸、边币和内部的通报后基本上相信了他们就是八路军,但在我向他们讲了真实身份和来历后,为什么还要把我捆上派人押送 因此对他们还有些不放心。我在路上边走边观察情况,究竟把我是送到八路军司令部去呢?还是送我到国民党的什么地方去?

又连续走了一夜,拂晓时到达马栏镇——关中军分区的所在地。早饭后叫我到他们队长办公室去进行审问。为了彻底清除我对他们的怀疑,在去队长办公室时,对路上的一切情况更加注意观察,使我完全消除怀疑的一件事,就是在走进办公室的外间窑洞时,见墙上贴有马克思、恩克斯、列宁、斯大林、毛泽东的画像,这时才将悬在我心上的一块大石头完全落了地,是八路军,回到家了,几个月来在国民党统治区安全没有保障,终日提心吊胆;生活上无依无靠,忍冻挨饿的孤儿生活要结束了。在历尽艰辛,日夜盼望的到延安回部队的目的要实现了。

极度的兴奋把多日来的疲劳一扫而光,满身轻松,没有任何疑虑,在队长问到“你是干什么的?是从那里来的问题时,我如竹筒倒豆子,一口气将我所在的部队、真实的姓名和身份以及在中原突围后到达天水时因病掉队的情况,回延安找部队的情况,一一告诉了他。他听了后,再也没有问什么,只是告诉我:你到我们政治部保卫科去一趟,我们科长要找你。我知道他们对我讲的话还不大相信,还要审问我。这时我对审问也不怕,因已回到了家,什么事都可以讲。去保卫科时再没有人押送我了,也没有捆我了,我自己找到了保卫科。

在保卫科长问我是干什么的时,我如实地告诉他:我是三五九旅七一七团九连的指导员,叫祝庆江,在天水高桥镇因病掉队,现回来找部队。他对我讲的还表示不相信,用诈我的口气说:三五九旅没有你这么一个人。我听他这么一说,知道他是在诈我,同时我也有气,便以更加肯定的语气回答说:有。我们部队已回到了延安,你们可以打电报去查问一下,如果七一七团九连没有一个叫祝庆江的人,你们怎么处理我都行。话讲到此再没有往下问了,便介绍我到招待所住了几天,后又介绍去延安联防军政治部找三五九旅部队。

去延安,找部队的决心实现了

从马栏出发,走了约一个星期,就到达了向往已久的延安。在延安城东关找到了三五九旅留守处,见到了原旅政治部主任廖明同志,原团的保卫股长谭克同志以及其他的许多同志,同老领导老战友相见备感亲切和温暖,像久别了父母的孩子,在经受了许多委屈后又回到了父母的身边,倾诉着几个月来流落在国民党统治区所经受的折磨和痛苦。留守处马上给我发了新被褥和军衣。我第一件事就是脱下便衣,整整齐齐地重新穿上了新的军衣,到延安街上去走了一趟。并向家中寄去了一封信,告诉父母亲我已平安到达了延安。

走在延安自己的城市街道上时,我是全身轻松,心里产生了一种无比的自豪感。

部队参加汾孝战役后,在山西汾阳县三泉镇一带休整。廖明同志指定刘富良同志带领我们一行20多人,东渡黄河到前方回部队去。于47年3月初,在汾阳县三泉镇源头村终于回到了部队,首长和战友在分别数月后又重新见面了,去延安找部队的信念在历尽艰辛后终于实现了,其欢乐的心情实难于言表。

部队参加汾孝战役后,在山西汾阳县三泉镇一带休整。廖明同志指定刘富良同志带领我们一行20多人,东渡黄河到前方回部队去。于47年3月初,在汾阳县三泉镇源头村终于回到了部队,首长和战友在分别数月后又重新见面了,去延安找部队的信念在历尽艰辛后终于实现了,其欢乐的心情实难于言表。

国民党为挽回全面进攻的失败,由全面进攻改为重点进攻。在3月13日以34个旅约23万余人的重兵向我党中央,毛主席的所在地——陕、甘、宁边区延安发动了进攻。为了粉碎敌人的猖狂进攻,我们这支英雄的部队在经历了万里长征后,只稍事休整,又奉命西渡黄河,执行保卫党中央、保卫毛主席、保卫陕、甘、宁边区的光荣任务。

我也随部队一起又拿起武器,开赴前线,战斗在陕甘宁边区和解放大西北的战场上,直至进军新疆。

【照片说明】

1、 1949年9月,部队进驻甘肃酒泉,准备进军新疆,祝庆江专门到照相馆照了这张照片(头图)

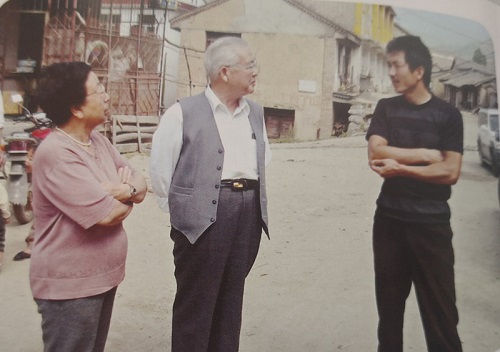

2 、2005年9月,祝庆江与妻子魏玉英来到来到甘肃天水高桥镇,寻找当年给他很多帮助的老项,巧遇老项外甥

3、 2005年9月,走在当年养病的娘娘坝老街上,祝庆江(左)百感交集

4 、2008年10月,祝庆江与妻子魏玉英回到湖北省宣化店故地重游