2020年一个偶然的机会,我认识了毛泽民的外孙曹耘山。他身材高大,声音洪亮,爽朗,爱笑,英气逼人。初次见面,他就把中国青年出版社出版的他与周燕共同撰写的《革命与爱——共产国际档案最新解密·毛泽东毛泽民兄弟关系》(以下简称《革命与爱》)一书送我。我向他承诺,读后会写点感想。

在中国共产党百年诞辰即将来临的日子,我开始阅读这本书。

我们50后这代人都知道,中国共产党和中华人民共和国的缔造者毛泽东主席,毫无保留的把毕生献给了中华民族独立、解放和振兴的伟大事业,可他却先后失去6位亲人,他们或英勇就义,或惨死在敌人的屠刀下,或血染沙场为国捐躯……其中就有他的大弟毛泽民。

毛泽民究竟是个什么样的人?他是如何牺牲的?他与毛泽东弟兄间的关系如何?当如何评价他的一生?在相当长的一段时间里,我几乎一无所知。不单我,相信很多人也知之甚少,就连毛泽民的外孙曹耘山本人,也是在1983年秋随父母参加新疆维吾尔自治区为陈潭秋、毛泽民等烈士牺牲40周年举行的隆重纪念活动时,才“真正了解了毛泽民在新疆的工作,才知道他是怎样被捕的,他的牺牲又是何等壮烈……”究其原因,或如作者所言,“长期以来,在毛泽东巨大的光环下,人们对于毛泽民对中国革命做出的巨大贡献很少知晓。”

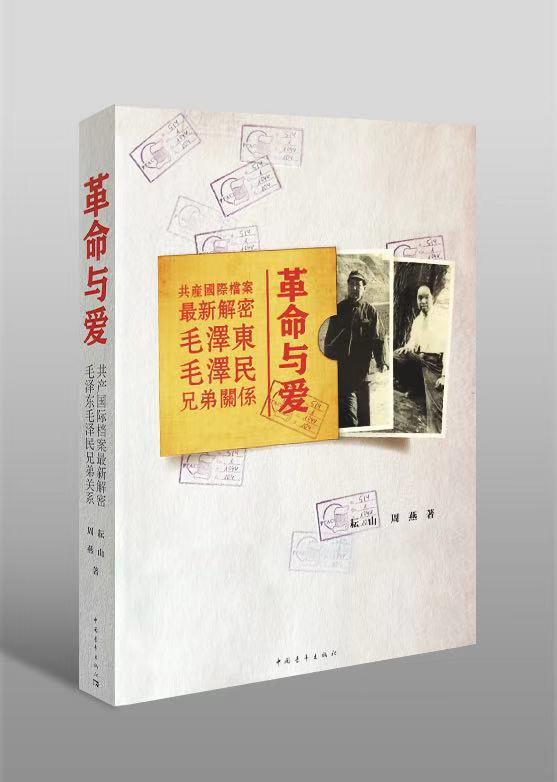

打量着《革命与爱》这本书,封面没有采用夺目的红,淡灰色的基调略显沉重,放在一堆书里,不抢眼,却别具一格。书的中部,设计了酷似旧式档案的图片,泛黄的“档案”一侧露出两张并不完整的黑白照片,那是战争年代的毛泽东和毛泽民。头戴红军帽身穿红军服装的是毛泽东,毛泽民则一身便装,普通的白衬衣掖在深色的裤子里,颀长的左腿笔直站立,右腿弓步踩在一截横卧的树干上,很是神气。

兄弟俩的个子都很高,容貌不是很像。相比毛泽东,毛泽民脸型略宽,脸部线条更为硬朗,眉峰如剑,眼神里透出一丝掩不住的憨厚。二人最相似的地方是,一样的浓眉大眼,额头都很宽,发际线靠后,发质尤好。

旧式“档案袋”的图案上,交替着繁体字与简体字,“革命与爱”是简体字,“共产国际档案最新解密,毛泽东毛泽民兄弟关系”是繁体字,若干个档案戳散落在封面上……时空的交替、年代感、揭密性,毫不掩饰的扑面而来。

《革命与爱》分为上中下卷。上卷“革命 使命之谜”,中卷“革命 兄弟之道”,下卷“爱 革命者亦深情”。我预判,这是一部严肃、严谨、史料性很强的书,阅读的过程大抵也是沉重甚至沉闷的。然而,只是看了《序》的头几行字,我就改变了看法:在看似波澜不惊的叙述中,生动活泼的文学性表达跃然纸上,引人入胜。

“1959年8月29日,是我一生中最难忘的日子。”这是开头的第一句话,首个悬念浮出水面。

“1959年8月29日,是我一生中最难忘的日子。”这是开头的第一句话,首个悬念浮出水面。

就在那天下午,作者和妹妹跟着母亲毛远志,参加了毛泽东主席的女儿李敏的婚礼。“主持婚礼的正是我们日夜想念的伟大领袖毛主席”。 可年幼的作者当时并不知道自己与毛主席之间有亲戚关系,因为母亲担心自己的儿女“因是毛主席的亲戚而产生优越感”,一直严守秘密。

“毛主席摸摸妹妹的头,拍拍我的肩膀,鼓励我们要好好学习,将来成为建设祖国的栋梁之材。”作者说,整个下午,他“就像在梦中度过的,嗓子像被什么东西噎住一样,一句话也说不出来,只是睁大眼睛看着毛主席。”后来他听李敏说,那天参加婚礼的客人名单是毛主席做主定下来的。他还特别关照李敏,“泽民二叔的女儿——你们的远志姐姐,是一定要请的。”

如此开篇,看似随手拈来,其实匠心独具:首先是第一人称的亲切感,拉近了读者与作者的距离;其次,交代清楚了作者与毛主席的关系以及毛主席对毛泽民一家人的特别关爱,从而勾起了读者想要了解毛泽民的好奇心。

作者写道,他与母亲就是在参加了新疆维吾尔自治区党委为陈谭秋、毛泽民、林基路烈士牺牲40周年的隆重纪念活动之后,开始了艰辛的寻踪之旅。“沿着毛泽民的足迹,从老家韶山,一路追寻他从事革命工作的许多地方,长沙、安源、广州、上海、武汉、天津、闽西、瑞金、遵义、陕甘宁、新疆……经过20年的寻踪、搜集和考证,逐步梳理出毛泽民革命之路的奋斗历程。”

在此期间,作者偶然发现毛泽民于1939年去莫斯科治病期间,还背负着更为神秘的使命,他又先后四次去莫斯科,多次走访了俄罗斯国家社会—政治史档案馆、俄罗斯国家电影和图片文件档案馆等历史档案保管单位和研究单位,进行了认真整理和分类,求教专家和熟悉苏联情况的同志帮助翻译和解析,从而有了许多令人惊奇的新发现……

随着确凿的历史档案和众多的证明材料穿越时空来到作者面前,湮没在历史烟尘中的许多过往逐渐变得清晰起来,毛泽民的形象和他的故事在作者真实、生动、详实的叙述中,呼之欲出。

革命领袖的“大后方”

常言道,前方打仗,后方保障;后方无忧,前方无畏。毛泽东与毛泽民的关系,从某种角度看,也是“前方”与“后方”的关系。

毛泽东与毛泽民虽是一母同胞的亲兄弟,却性格迥异,从小就有不同的发展趋向。毛泽东关心国家大事,关心国家的前途和命运,善于考虑宏观的问题,毛泽民则特别细心,善于管理一些具体事务,对种田、运米、做生意、运作股票等很擅长,后来发展到对财政金融和经济建设工作“情性相近,而有兴趣”。

1921年正月初八那个晚上,对毛家兄弟来说,是个极不平凡的夜晚。那天是母亲文素勤的生日,她却于一年多前 仙逝;三个多月后,父亲也染伤寒撒手人寰。后事都是由毛泽民与结发妻子料理的,小两口苦苦撑着这个冷冷清清的家,他们多么盼望大哥和小弟早点回家啊!

仙逝;三个多月后,父亲也染伤寒撒手人寰。后事都是由毛泽民与结发妻子料理的,小两口苦苦撑着这个冷冷清清的家,他们多么盼望大哥和小弟早点回家啊!

(从右至左:毛泽东、文素勤、毛泽民、毛泽覃。1919年合影)

可是,1920年整整一年毛泽东都在北京、上海、长沙等地为在湖南建党忙碌,后又发动“驱逐军阀张敬尧运动”,未能赶回家奔丧。终于,就在正月初六那一天,毛泽东带着小弟毛泽覃和表兄表弟赶回韶山冲,全家人团聚了。毛泽民夫妻俩拿出平日里舍不得吃的腊肉腌鱼等,做了一桌丰盛的饭菜,家里再次热闹起来。

正月初八晚饭后,全家人围着火塘一边烤火一边聊天。毛泽东给大家讲了这一年在外面发生的事,说着说着把话题转到家里,毛泽东诚恳的说,这几年我不在家,泽覃也在长沙读书,家里的事都是泽民两口子撑着,吃了不少苦。

憨厚的毛泽民于是掰起指头给哥哥一五一十报起了帐……

毛泽东十分了解泽民的为人,他忠厚老实,做事认真,人也精明,不足的是读书不多,见世面太少。于是开导他说,天下大多数人都有灾难,今后还会有。这叫做“国乱民不安,国破家要亡”。毛泽东接着启发毛泽民,爹妈都走了,家里就剩下你们两公婆,兵荒马乱的,这个家也不要了,把屋里收拾一下都走!毛泽民坐不住了,急火火地问,“我不种田,哪个有饭吃?” 毛泽东继续开导他,我们不能只想着自己的小家,只顾自己有饭吃,要使全国人民都有饭吃,怎么才能办得到呢?就是走出去干革命!这就叫“舍小家,为大家”......

一个是心怀天下苍生,矢志救国救民不惜抛家舍业的共产主义者,一个是普普通通的韶山农民,在1921年这个寒冷的冬夜,兄弟二人的心灵发生了激烈的冲撞。在毛泽东的启发下,毛泽民终于想通了“舍家为国”这个理。但他依然坚持说,都出去干革命,总要为家人留一条后路吧。毛泽东认为他的考虑也有道理,“虽然我们是横下心来干革命,不要这个家了,但总还是有个后方要好些,再说革命也需要经费嘛。”毛主席让弟弟出发前做好善后工作。

“或许,在治家理财方面,毛泽民比毛泽东想的更细致、更长远,在处理家产时,毛泽民还是适当的做了一些保留,日后,他将这些家产全部用于了党的事业和毛泽东领导的秋收起义之中。”

毛泽民的“家庭观念”得到了乡亲们的交口称赞,按韶山老乡的说法,毛泽民是用整个一生坚守后方。在我看来,这不光是对革命领袖的支持,也是对领袖所领导的革命事业的支持。

最让我记忆深刻的是杨开慧的一封“托孤信”。1982年3月,在修缮长沙板仓杨家老屋时,工人们无意中发现藏在泥砖缝中的一封信,那是一沓杨开慧的手稿,其中有一封她留给堂弟杨开明的托孤信。说明她在被捕前,已经做好了牺牲的准备。信中有一段提到了毛泽民,她说,“经济上只要他们的叔父长存,是不至于不管他们的,他叔父是有很深的爱对于他们的。”由此可见,毛泽民对孩子们的真情实感和贴心照顾,深得嫂子杨开慧的信赖。

毛泽民以农民的朴实厚道和无法割舍的家庭观念,在很长一段时间里,主动撑起革命领袖毛泽东的“大后方”,扶老携幼,照顾家人,种田记账,“里里外外的活儿都是他一个人干”,让矢志救国救民的大哥没有后顾之忧的为劳苦大众“打天下”。

红色共和国的“大管家“

在大哥毛泽东的号召和引领下,曾经是毛家“小管家”的毛泽民开始投身革命。据档案记载,毛泽民的入党时间也是1921年,入党介绍人是毛泽东、毛泽民的同乡陈子博(1892-1924),他是湖南早期青年运动领导人,中共一大后不久加入了中国共产党,经常为毛泽东主办的《湘江评论》撰写文章。1922年被军阀赵恒惕逮捕,就义前高喊:“大牺牲,大成功!”

历史竟是这样的巧合,1923年2月7日,就在中国北方重镇郑州,北洋军阀吴佩孚镇压京汉铁路工人大罢工,酿成“二七“惨案的这一天,在中国南方的群山中,中国共产党领导下的第一个股份制经济实体——安源路矿工人消费合作社在安源老后街正式开业了!

这年8月,工人俱乐部进行换届选举,毛泽民被最高代表会任命为工人消费合作社总经理。为了办好合作社,毛泽民经常到工人和家属中进行调查,帮助社员解决兑换矿票等难题,兑换股成立仅半个月,就把安源街上大大小小的银铺挤垮了!

这年8月,工人俱乐部进行换届选举,毛泽民被最高代表会任命为工人消费合作社总经理。为了办好合作社,毛泽民经常到工人和家属中进行调查,帮助社员解决兑换矿票等难题,兑换股成立仅半个月,就把安源街上大大小小的银铺挤垮了!

为解决合作社的资金周转,他“提倡工人储蓄,发放合作社纸币”,虽然流通范围仅限于安源路矿的数万名工人,却是中国共产党革命斗争史上最早的货币,是党领导金融事业又一最早的尝试。也为他后来成为党中央的“大管家”迈出了坚实的第一步。

最具戏剧性的一幕是,自从1925年11月毛泽民和毛泽东在广州分手后,他们各自的人生角色也再次发生了重要的不同方向的转变:“泥腿子”毛泽民进入大城市,创办我党地下印刷厂,用媒体的力量宣传革命方针;而“青年知识分子”毛泽东却在此后投身农村革命,走上了农村包围城市,最后夺取全国胜利的革命道路……作者形容那时的毛泽东和毛泽民兄弟俩,一个是“山大王”,一个是“洋老板”。

在革命战争年代,军事斗争是党和红军的中心任务,在敌人不断进攻的情况下,根据地的财政经费是最重要的保障和支撑。1931年,第一次苏维埃代表大会召开,大会决定成立国家银行,“洋老板”毛泽民担任了银行行长。“与其说毛泽民是国家银行行长,不如说他是红色共和国的‘大管家’”。

国家银行筹建初期,面临诸多困难,如统一财政、加强苏区经济建设、为红军作战提供后勤保障等重要任务,但毛泽民仅仅用了2个多月时间就让国家银行正式营业并运转良好,确保了我党投入革命的大额经费支出;同时为中央培养了诸多金融和财经工作的人才,这些人才在建国后也为新中国的财政事业作出了巨大贡献。

红军长征期间,毛泽民负责统筹整个红军的筹粮、筹款和供给分配工作。红军顺利完成长征,离不开毛泽民等后勤工作者的辛勤付出。有人这样说,毛泽民率领的是一支特殊的红军部队,他们虽然没有真刀真枪的与敌人作战,但他们同样是战士。他们挑着国家银行的全部家当,被称为”扁担银行“,支撑着中央红军走过万水千山。他们被看作是中央红军的命根子,前后左右都有红军部队保护着。

有人说,毛泽民的职责不亚于前线的军团长和政委。

到达陕北后,毛泽民当上了红色苏维埃共和国国民经济部部长。他与同志们拉家常时说:“以前,我在家里是管家的,现在到了苏维埃政府这个革命大家庭里,还是管家的。无论是管小家,还是为国家理财,都要力求节俭。”他果然不负众望,把“红色大管家”的活儿干得风生水起。

1938年2月,为稳定新疆地区的局势,根据中央的安排,毛泽民与陈潭秋等同志到新疆做统一战线工作,先后出任新疆省财政厅、民政厅厅长等职。

因地处边疆,新疆当地人员鱼龙混杂导致局势不稳、连年战乱,新疆地区的财政十分混乱,通货膨胀带来的物价飞涨,让老百姓苦不堪言。在了解了基层的情况之后,毛泽民上任采取一系列有效措施,逐渐将新疆财政整顿得井井有条,让新疆的基层重新焕发活力,并促进了当地工农业、畜牧业以及文教卫生事业的发展。西北边疆的逐步稳定,为稳定全国的抗战大局提供了战略上的有力支撑。

然而,就在1942年,风云突变。新疆督军盛世才投靠了蒋介石,甘做国民党反动派的“走狗”,悍然抓捕了毛泽民、陈潭秋等我党派驻新疆的同志。在狱中,敌人对毛泽民、陈潭秋等人严刑拷打,逼他们招认中国共产党在新疆当地搞“暴动”,还逼他们脱离共产党。毛泽民等人宁死不屈,用生命捍卫了共产党员的庄重承诺。1943年9月27日,毛泽民与陈潭秋等共产党员在乌鲁木齐被秘密杀害,年仅47岁。

“毛泽民是中国共产党卓越的金融财经工作领导人、负责人,他生前的付出为我党的革命事业提供了坚实的物质基础,他的英魂也将永远守卫着祖国的西北边疆。”这是新疆人民对毛泽民的评价,名副其实。

帮助共产国际“正本清源”的大功臣

上卷第一章到第六章的“使命之谜”是本书重点,揭开了毛泽民在莫斯科养病期间所担负的特殊使命, 这就是向共产国际真实汇报中国共产党的工作情况。

这就是向共产国际真实汇报中国共产党的工作情况。

“共产国际自1919年成立时起,即确定为世界共产党的统一组织,就组织上来说,各国共产党都是共产国际的下属支部,要接受它的领导。但各国的国情、革命特点及其道路不尽相同,共产国际要想对各国共产党作出完全正确的指导是相当困难的。共产国际对于中国国情、中国革命和中国共产党的了解,主要是通过向中国派驻代表和顾问,以及赴苏联工作或学习的中共党员的汇报等渠道。”

毛泽民作为毛泽东的弟弟,自然而然成为共产国际了解中国共产党和中国革命等情况的重要桥梁。共产国际执委会希望毛泽民利用这次学习、治病的机会,能够更多的提供中国党的真实情况。

能否让共产国际了解中国共产党的真实情况,特别是党内存在的错误倾向尤其是“左”倾路线对党造成的损害,确立毛泽东的领袖地位,将是对毛泽民政治水准和求真务实作风的一次检验和挑战。

自从1921年中国共产党成立,毛泽民就与毛泽东并肩战斗,鼎力支持毛泽东领导的革命事业,对毛泽东政治生涯的跌宕起伏感受更深。在中央苏区,毛泽民亲眼目睹了“由于博古、李德的瞎指挥给红军和中央苏区带来的种种危害,眼看着红军历经数年艰难创造、巩固的苏区被葬送,200万忠诚革命的人民受到国民党空前残酷的屠杀与危害,苏维埃给予人民的果实被反动豪绅地主收回,红军空前减员,力量受到极大削弱……”毛泽民积愤难平,他的心在流血。

听着毛泽民一五一十的汇报,共产国际干部部长马特维洛夫也极为愤慨,他怒斥里李德是“法西斯探狗的阴谋家”、称博古是“这个法西斯探狗的帮凶”。马特维洛夫告诉毛泽民,“李德根本不是共产国际派出的代表!”马特维洛夫还告诉毛泽民,“中国红军遭受的巨大损失,李德负有非常重要的责任,他的破坏作用比法西斯探狗还要严重得多”。

闻听这些情况,毛泽民大为震惊,他愈发感到这次莫斯科之行肩负着重要的使命,他决定将自己所知道的一切都写出来,帮助共产国际全面系统的了解情况。经过认真的思考和回忆,毛泽民撰写了一份近万字的汇报材料,题为《关于博古、李德等同志领导党和红军的错误问题》,呈报给共产国际执委会。

毛泽民深知,革命战争是流血的,党内斗争也是相当残酷的。王明等披着马克思主义外衣的假马克思主义者还在党内担任重要职务,他有责任让共产国际了解真实情况。

然而,那个时期,王明在共产国际的地位和影响力达到相当高的程度。当年在莫斯科中国党校学习的老同志回忆,各处悬挂的中国共产党的领袖像都是王明,没有一张毛泽东的像。据曾在共产国际中国共产党代表团工作的师哲回忆,王明为了培养自己的干部,还专门把国际儿童院一大批中共领导干部和烈士的后代、15岁以上孩子都送到专设的中学去学习,灌输自己的理论,包括“只有无产者才能当无产阶级革命领袖”的论调,学校甚至让孩子们呼喊“王明万岁”的口号。

在 这种背景下,要想“扳倒王明”,仅凭自己是毛泽东弟弟的身份显然是不行的,必须要有详实的报告,让共产国际了解真相。

这种背景下,要想“扳倒王明”,仅凭自己是毛泽东弟弟的身份显然是不行的,必须要有详实的报告,让共产国际了解真相。

于是,通过共产国际干部部,毛泽民和共产国际执委会总书记季米特洛夫之间建立了一种文件、书信快速往来的联系。毛泽民撰写的一系列有关中国党的情况报告很快陆续转到季米特洛夫手中。这位身材高大,有着一双深棕色眼睛的保加利亚人,深感中国党这些年发生的错误远比他们过去估计的要严重得多。

于是,季米特洛夫通过马特维洛夫部长向毛泽民提出要求,写一份全面反映中国共产党工作情况的报告。而当时,经克里姆林宫医生检查,毛泽民长期深受其害的胃病需要进行胃切除手术,术后要有两三个月的恢复时间,毛泽民考虑到太影响工作了,且新疆督办盛世才批准他去莫斯科治病的时间只有4个月,最后决定保守治疗。

季米特洛夫交给毛泽民的任务却大有进展。

经过两个多月的学习准备,毛泽民决定站在中国共产党一名普通老党员的角度和立场,用自己所见所闻的大量事实,以“读后感”的形式,向共产国际执委会进行汇报。

作者从莫斯科找回的这份《读后感》是俄文翻译稿,被打印在16开公文纸上,共75页。分为四个部分:引言,痛苦的教训与经验,关于某些事实的造假和歪曲,后记。原稿估计有4万字左右。“毛泽民如他的大哥毛泽东一样,在莫斯科大胆揭露了王明编造的一系列谎言,在共产国际领导人面前,直接戳穿了王明假马克思主义的西洋镜。”

作者通过反复细致的阅读毛泽民的《读后感》,强烈感觉到,“这不是一篇普通的读书笔记,而是毛泽民通过3个月系统的马列主义理论学习,重温党的历史,经过深思熟虑后,向共产国际执委会交出的一份厚重的结业论文。”

由此可见,毛泽民在莫斯科对党内路线斗争的深刻认识和纯熟分析,特别是对王明问题的认识,弥足珍贵。但因为这份《读后感》写在党的整风运动之前,难免受到历史和所处环境的局限,在用词上也存在着过激之处。但不可否认的是,毛泽民这份《关于党内某些重要文件读后感》,无疑是一篇檄文,是一柄投向王明“左”倾路线错误的利剑。

书中,作者还列举了大量从莫斯科查找到的档案资料,充分证明,毛泽民的莫斯科之行,不负重托,出色完成了党赋予自己的重要使命。第一,毛泽民在苏联期间,搭建了中共与共产国际的信息桥梁;第二,毛泽民以多种书面形式向共产国际揭发米夫(原共产国际东方部部长)王明等欺骗共产国际的谎言;第三,毛泽民对王明路线的批判比延安整风早了三年(1939年下半年完成。直到1942年,在华北前线纪念抗大成立6周年的大会上,与会代表人手一份的纪念品,还是王明的《为中共更加布尔什维克化而斗争》的小册子)……第四,归期临近,毛泽民热切希望了解苏联经济建设的成功经验。他曾一口气向苏维埃农业现代化和商业政策提出50多个问号。从小务农、精通种田,熟悉农业经营的毛泽民,走出韶山冲已经18年了,他考虑的不仅仅是田间耕作,而是建设新中国的大农业。于是,他根据自己的思考,就农业集体化、农业机械化、农村土地改革、科学种田等提出一系列问题,写下了《对于苏维埃农业建设方面希望知道的几个问题》的谈话提纲......

1945年4月23日,在抗日战争即将取得最后胜利的前夜,筹备了八年之久的中国共产党第七次全功代表大会在延安胜利召开,在毛泽东致《两个中国之命运》的开幕词中讲到:“在中国人民面前摆着两条道路,光明的路和黑暗的路。在我们党的领导下,为着打败日本侵略者,建设一个光明的新中国,建设一个独立的、自由的、民主的、统一的、富强的新中国而奋斗。我们应当用全力去争取光明的前途和光明的命运。”这是中国共产党在新民主主义革命时期极其重要的一次代表大会,选举毛泽东为中央委员会、中央政治局主席。

1945年4月23日,在抗日战争即将取得最后胜利的前夜,筹备了八年之久的中国共产党第七次全功代表大会在延安胜利召开,在毛泽东致《两个中国之命运》的开幕词中讲到:“在中国人民面前摆着两条道路,光明的路和黑暗的路。在我们党的领导下,为着打败日本侵略者,建设一个光明的新中国,建设一个独立的、自由的、民主的、统一的、富强的新中国而奋斗。我们应当用全力去争取光明的前途和光明的命运。”这是中国共产党在新民主主义革命时期极其重要的一次代表大会,选举毛泽东为中央委员会、中央政治局主席。

然而,奔波于莫斯科共产国际为确立毛泽东的领袖地位作出突出贡献的毛泽民,却再也不能目睹这次盛会,无法聆听兄长在大会上的报告了,在1943年9月27日那个漆黑的夜晚,他和陈谭秋、林基路一起,被新疆军阀盛世才残忍的杀害,从此长眠于人迹罕至的西北边陲……

“如果毛泽民没有牺牲,对毛泽东的事业将是多么大的支持,对我国经济发展又会起到多么重要的影响!如果他们兄弟并肩领导新中国的社会主义建设,又该是怎样的情景呢?如果……没有如果,历史从来不成全这样的设问,留给人们的只有不尽的遗憾和对前辈革命家的无尽追思。”

综上,作为革命领袖的“大后方”,毛泽民如青松般坚韧;作为红色共和国的“大管家”,毛泽民如赤子般忠诚;作为借助共产国际纠正王明等人错误路线的“大功臣”,毛泽民如丰碑般高耸入云。年仅47岁就被反动派杀害的他,在中国革命的历史上扮演着极其重要的角色,应当被后人所铭记。

中国有句老话,打虎亲兄弟,上阵父子兵。毛泽民和毛泽东弟兄之间,既有出于血缘的兄弟之爱,更有超出一般手足之情升华为革命者才会有的大爱。相契于共同的政治理想与追求,毛泽民无愧于毛泽东的亲密战友和得力助手。

除了还原历史的真实,《革命与爱》的创作特色亦可圈可点。其严谨的史料性和无懈可击的解密性,毫无疑问是第一特点;除此,作者不温不火恰到好处的文学表达亦属上乘;最令我钦佩的是:每到一个关键性节点,作者都会提出若干设问或追问,而这些问题就像一个又一个路标,引导读者一步一步走进历史深处,随着许多细节的鲜活呈现,一个又一个历史谜底被揭开,毛泽民的天性、特质、为人、处事、生活、情感特别是如何走上革命道路并为中国革命做出非凡贡献的一切,就会亮堂堂的进入读者的视线和记忆。毫无疑问,这是需要功力的。

试举一例:

在说到毛泽民给共产国际亲笔撰写的近四万字的《读后感》时,作者引用了毛泽民本人说的话:“因我是泽东同志的亲兄弟,党内许多重要事件并不告诉我,党内斗争从未跟我谈过。因此,我所知道的,也仅上述很少的一点。”作者毫不隐晦地写道,我们不禁想要追问:“这真的是毛泽民本人写的东西吗?”其实,这个问题也很可能正在困扰读者。毕竟,“毛泽民是一个只读过四年私塾的韶山农民,一个始终从事经济领导工作的工农干部,在以往的历史研究中,从未有研究者关注到他在党内政治斗争中有何作用和建树。”

是啊,这的确是个客观存在,该如何解开这个“扣”呢?作者很快亮明自己的观点,显然经过了深思熟虑,“但仔细想来,其实又完全合乎情理”。有三个鲜明的理由可以佐证:第一,毛泽民是我党最早的党员之一,他亲历了中国共产党走过的艰难、曲折的全过程;第二,在相当长的一段时间内,毛泽民在党中央机关工作,先后接受陈独秀、李立三的直接领导,经历了大革命失败、立三路线、王明路线的复杂斗争环境;第三,他本人善于学习,善于思考、加之兄长毛泽东的影响和熏陶,因此对党内问题的分析有独立的见解,从不随波逐流,始终保持清醒的头脑和坚定的政治立场(注:“第一,第二,第三”系笔者归纳,便于读者理解)。

这样的评述,既是一种自问自答,更是一种令人信服的答疑解惑。通观全书,这样的设问、追问和解答几乎贯穿在每一个关键性节点,如点睛之笔,令读者豁然开朗、心服口服。

一直无法忘却毛泽民在牺牲前夜与方志纯同志的一段对话——

方志纯:“天上一颗星,天下一个丁,流星飞过,又有一个人走了!”

毛泽民:“如果一颗星就是一个人的话,我倒真愿意是这个黑暗社会里的一颗星。虽然,它在瞬间陨落了,却总能为党和人民大众贡献一点光亮。”

回望中国共产党建党百年的伟大历程,历数毛泽民的卓越功绩,在我的心里,他就是一颗熠熠闪光的星,从未陨落。我们今天纪念他,缅怀他,追忆他为中国革命做出的重大贡献,并非仅仅因为他是毛泽东的弟弟,更因为,他让我们见证了一位卓越的早期中共党员的初心和使命!

2009年,毛泽民当选“100位为新中国成立作出突出贡献的英雄模范人物”。

附:《革命与爱——共产国际档案最新解密·毛泽东毛泽民兄弟关系》封底内容(节选):

毛泽民1939年去莫斯科治病背后,有什么更神秘的使命吗?

毛泽民在毛泽东与王明的斗争中,起过什么样的作用?

作为红色金融的开创者,毛泽民在党的历次路线斗争中政治立场如何?

为什么他能在七大召开前五年,就在莫斯科提出反对王明做七大组织报告?

……

自共产国际档案解密后,本文作者之一、毛泽东的外孙耘山,数次远赴俄罗斯,寻找毛泽民1939年在莫斯科治病期间留下的大量档案。这些新发现,不仅勾连起那段时期中共党内毛泽东与王明“左”倾路线斗争的诸多关节点,也更新了对毛泽东、毛泽民兄弟关系的描述。内中缘由,远比人们以往了解的更曲折,更复杂,更丰富。

(在以此文纪念毛泽民的同时,告慰本书作者之一的周燕女士)

7

7